賃金規則の残業の条文

賃金規則を見直しています。

超過勤務給は、次の算式により計算して支給する。

・通常残業勤務給

案1

(基本給+役職給)÷1ヶ月の平均所定労働時間数×1.30×時間外労働の時間数

案2

(基本給+役職給)÷(20日×8.00時間)×1.30×時間外労働の時間数

疑問点: 実際は毎年の休日数は変わるが、「20日×8.00時間」と給与システムと同様にして規定に明記して良いか?

それとも、賃金規則は「1ヶ月の平均所定労働時間数」と明記して、給与システムは「20日×8.00時間」の設定でも問題ないでしようか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/21 11:51 ID:QA-0152626

- watachanさん

- 京都府/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談を見た人はこちらも見ています

-

みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間分のみなし残業代(125%)を支給しております。みなし残業の30時間の中には、30時間分の残業代、平日深夜、休日、休日深夜... [2009/05/15]

-

時間外労働について 時間外労働について質問です。当社では時間外労働をする際、承認制としてます。承認していない時間外労働があった場合、時間外手当を支払わないということは問題あり... [2021/06/03]

-

時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰しまして、休憩1時間を含め1日7時間勤務となりました。ただ、時間通りにあがることはほぼほぼ難しく、毎日30分~1時間ほどの残... [2017/06/07]

-

時間外労働について 残業をした場合は、申請をすることとなっています。申請のない場合は残業代を払わなくてもよい、という解釈は成り立ちますでしょうか? [2021/09/15]

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

「20日×8.00時間」あるいは、

もっと具体的に「160時間」と記載して問題ありません。

ただし、実際に計算した月平均所定労働時間が160時間より

短い時間ではないことが前提です。

その場合は、残業計算上、従業員に不利益となるからです。

160時間であれば、通常は問題ありません。

投稿日:2025/05/21 14:13 ID:QA-0152641

相談者より

早々にありがとうございます。

参考にさせていただきます。

投稿日:2025/05/21 16:36 ID:QA-0152676大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、以下については、問題があると言えます。

>賃金規則は「1ヶ月の平均所定労働時間数」と明記して、

>給与システムは「20日×8.00時間」の設定でも問題ないでしようか?

理由としては、賃金規則で定めた内容に基づいて計算した結果と、

実際の支払給与の結果に差額が生じる為です。

これでは、賃金規則に従った給与計算を行っているとは言えません。

それでは、賃金規則上、(給与システムに合わせて)以下の規定は

どうかについては、法令違反問題は抵触しないものと思案いたします。

>(基本給+役職給)÷(20日×8.00時間)×1.30×時間外労働の時間数

理由としては、貴社の割増率が「1.30」と、法令基準を上回っておりますので、

「1ヶ月の平均所定労働時間数」を用い、かつ、法令基準の「割増率1.25」で

計算した結果金額よりも、

(基本給+役職給)÷(20日×8.00時間)×1.30×時間外労働の時間数で

計算した結果金額の方が高くなると思案する為です。

(つまり、法令上の支払いが必要な金額以上は、支払いが行えていると判断。)

但し、上記のロジックは100%安全とも言えない為、推奨はいたしません。

当方の推奨としては、やはり、

(基本給+役職給)÷1ヶ月の平均所定労働時間数×1.30×時間外労働の時間数

と賃金規則へ規定いただき、

給与システム設定上、時間単価を算出する計算式内、

「1ヶ月の平均所定労働時間数」の数値を毎年、見直していただくこと

となります。

投稿日:2025/05/21 14:59 ID:QA-0152653

相談者より

ご回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

投稿日:2025/05/21 16:37 ID:QA-0152677大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

賃金規則には「1ヶ月の平均所定労働時間数」と記載するのが望ましいです。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論

賃金規則には「1ヶ月の平均所定労働時間数」と記載するのが望ましいです。

一方で、給与システム側では「20日×8時間」などの固定値で計算しても、整合性が取れていれば問題ありません。

2.理由と解説

(1) 法的な観点(労基法・厚労省の指針)

労働基準法やその通達では、「時間外労働の割増賃金の算定基礎」は以下のように定義されています。

割増賃金の単価は、1時間あたりの賃金額に基づき計算する。

この1時間あたり賃金額は、1ヶ月の所定労働時間数を基に算出するのが原則。

そのため、「1ヶ月の平均所定労働時間数」で明記する方が法的にも整合性があり、トラブルを回避しやすいです。

(2) 実務的観点(給与システムとの関係)

給与システムでは便宜上、「20日×8時間=160時間」で固定するケースがあります。

これは年間の労働時間数をベースに**平均化した基準値(=みなし所定労働時間)**であり、一定の合理性があれば許容されます。

ただし、実際の年間休日数により月の所定労働時間は変動するため、

就業規則(賃金規則)には一般的・法的に整合の取れる表現(=平均所定労働時間)を用いる

給与システムは運用上の便宜を考慮して「固定160時間」で処理する

という使い分けが適切です。

(3) 表現方法の違いによるリスク

「20日×8時間」と賃金規則に明記すると、年間休日数が変動した場合に実態と規則が乖離するリスクがあります。

「平均所定労働時間数」としておけば、年度ごとに会社の労働カレンダーに基づく時間で調整が可能です。

2.推奨案(賃金規則の記載例)

(通常残業勤務給)

超過勤務給は、次の算式により計算して支給する。

(基本給+役職給)÷ 1ヶ月の平均所定労働時間数 × 1.30 × 時間外労働の時間数

※「1ヶ月の平均所定労働時間数」とは、年間所定労働時間を12ヶ月で除した時間数とする。

3.まとめ

観点→内容

法的整合性→「1ヶ月の平均所定労働時間数」の表記が正確かつ推奨

実務運用→給与システム側では「160時間」などの固定も許容される

リスク回避→規則は柔軟性のある表現で、実態との乖離を防ぐ

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/21 15:39 ID:QA-0152661

相談者より

ご回答ありがとうございます。

やはり、ご連絡いただいた以下の方法で検討してみます。

2.推奨案(賃金規則の記載例)

(通常残業勤務給)

超過勤務給は、次の算式により計算して支給する。

(基本給+役職給)÷ 1ヶ月の平均所定労働時間数 × 1.30 × 時間外労働の時間数

※「1ヶ月の平均所定労働時間数」とは、年間所定労働時間を12ヶ月で除した時間数とする。

投稿日:2025/05/21 16:44 ID:QA-0152678大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

賃金規則には「1か月の平均所定労働時間数」と記載するのが妥当・推奨されます。

ご質問ありがとうございます。

賃金規則における「時間外労働単価の算出方法」について、「20日×8時間」で固定して明記してよいかどうか、あるいは「1か月の平均所定労働時間数」とするべきかという点について、以下に明確にお答えします。

1. 結論(要点)

(1) 賃金規則には「1か月の平均所定労働時間数」と記載するのが妥当・推奨されます。

(2) 給与システム上で「20日×8時間=160時間」として処理していても、法定以上の賃金を支給しており、従業員に不利益がなければ運用上は問題ありません。

ただし、「20日×8時間」という記載を規則上に明記するのはリスクがあります。なぜなら、法定の「1か月の平均所定労働時間数」と乖離する可能性があるためです。

2. 法的背景と考え方

・ 時間外手当(割増賃金)の算出基準

労働基準法第37条では、割増賃金の基礎単価を次のように定めています:

【基礎単価】= 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間数

この「1か月の平均所定労働時間数」は、

1年の所定労働日数(祝日、有給など含めたカレンダー)から年間の所定労働時間を算出し、それを12ヶ月で割って算出するものです。

したがって、年によって変動するのが前提です。

3.2つの案の比較

項目→案1→案2

内容→月給 ÷ 平均所定労働時間数→月給 ÷ 160時間(固定)

柔軟性→◎(実態に合う)→△(変動に非対応)

法的適合性→◎→△(違法ではないがリスクあり)

推奨度→★★★→★

案2のように固定時間(160時間)での算出も一部実務で見られますが、それはあくまで「システム上の便宜」であり、規定に明記することは避けた方が安全です。

4. 実務対応のすすめ

【賃金規則】にはこう記載:

超過勤務給は、次の算式により計算して支給する。

(基本給+役職給)÷ 1か月の平均所定労働時間数 × 1.30 × 時間外労働時間

【給与システム】ではこう設定しても可:

「1か月160時間」で割るよう設定しても、

実際の割増賃金が法定基準(通常賃金×1.25など)を下回らなければ合法。

5. 特に注意すべき点

「月給÷160時間」で割増単価を出す場合、実際の所定労働時間数がこれより多い場合は問題ありません(過払いなので)。

逆に、実際の所定労働時間が160時間より少ない場合は、不払いとなる可能性があるためリスクになります。

この点からも、規定は変動に耐える文言(=「平均所定労働時間数」)で書くべきです。

6. まとめ

質問→回答

賃金規則に「20日×8.00時間」を明記してよいか?→ 避けるべき。実態と乖離するリスクがあるため。

「1か月の平均所定労働時間数」と記載し、システムでは160時間処理するのは?

→問題なし。割増単価が法定水準以上であれば実務対応可能。

なぜ変動に対応した表現が必要?→年ごとに休日数や所定労働日数が異なるため、法令遵守とトラブル回避の観点から。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/21 17:09 ID:QA-0152681

相談者より

ご回答ありがとうございます。

当社として以下の対応で行こうかと思います。

「1か月の平均所定労働時間数」と記載し、システムでは160時間処理するのは?

→問題なし。割増単価が法定水準以上であれば実務対応可能。

毎年の休日数や所定労働日数が異なるため、残業単価が法定水準より下回らないようにチェックはしています。その為、130%にしています。

投稿日:2025/05/22 08:20 ID:QA-0152712大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご相談内容について回答いたします

最も整合性が高い規定の方法は案1となります。

その上で、「実際は毎年の休日数は変わるが、「20日×8.00時間」と給与システムと同様にして規定に明記して良いか?」とのご相談内容について、御社の実際の月平均所定労働時間と「20日×8.00時間」との間に乖離が少ない場合には、推奨はされませんが、問題は少ないと考えます。

これは、特に御社のケースにおいては、時間外労働の割増賃金を法定より5%高く設定して支払う規定となっているため、毎年の実際の月平均所定労働時間との間に若干の誤差があったとしても、従業員への不利益が生じない設計になっているためです。

ただし、この規定は給与システムの運用を簡易化するためであることと、それに伴って生じる可能性のある不利益の補填として割増賃金を1.3とする旨について、従業員に対して説明できるようにしておくことが大切となります。

また、「賃金規則は「1ヶ月の平均所定労働時間数」と明記して、給与システムは「20日×8.00時間」の設定でも問題ないでしようか?」とのご相談内容に関しては、規定と給与システムの設定に矛盾がありリスクが高いと考えます。

賃金規則を含む就業規則は、従業員との重要な労働契約となります。

賃金規則と実際の運用が異なっており、従業員に対して誤解を与えかねないだけでなく、労働条件の不利益変更や詐称とみなされるリスクがあり、推奨はできません。

投稿日:2025/05/22 18:17 ID:QA-0152754

相談者より

ご回答ありがとうございます。

従業員への不利益が生じないように130%としてあります。さらに、不利益が生じないように毎年休日数をチェックしています。

規定と給与システムの設定の矛盾点は、検討します。

投稿日:2025/05/23 10:21 ID:QA-0152814大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、残業等の割増賃金の計算方法に関しましては、法令上1ヶ月の平均所定労働時間数を用いて単価計算する事が求められています。

従いまして、賃金規則のみならず給与システムにおきましても案1で計算し支給される必要がございます。

但し、御社の1ヶ月の平均所定労働時間数よりも20日×8.00時間の方が少ないという事であれば、法令より有利な措置になりますので、共に案2を用いられても差し支えございません。

投稿日:2025/05/22 18:51 ID:QA-0152758

相談者より

ご回答ありがとうございます。

従業員への不利益が生じないように130%としてあります。さらに、不利益が生じないように毎年休日数をチェックしています。

規定と給与システムの設定の矛盾点は、検討します。

投稿日:2025/05/23 10:22 ID:QA-0152815大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間分のみなし残業代(125%)を支給しております。みなし残業の30時間の中には、30時間分の残業代、平日深夜、休日、休日深夜... [2009/05/15]

-

時間外労働について 時間外労働について質問です。当社では時間外労働をする際、承認制としてます。承認していない時間外労働があった場合、時間外手当を支払わないということは問題あり... [2021/06/03]

-

時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰しまして、休憩1時間を含め1日7時間勤務となりました。ただ、時間通りにあがることはほぼほぼ難しく、毎日30分~1時間ほどの残... [2017/06/07]

-

時間外労働について 残業をした場合は、申請をすることとなっています。申請のない場合は残業代を払わなくてもよい、という解釈は成り立ちますでしょうか? [2021/09/15]

-

休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問させてください。当社は土日はお休みなのですが、たとえば金曜に残業をして、そのまま土曜の深夜2時まで残業した場合、土曜になって... [2008/06/24]

-

給与テーブル改定について 現在、給与テーブルの改定案を作成中です。※賃金が下がることはございません。例えば9月1日から新しい給与テーブルにした際、9月1日から従業員の給与は新しい給... [2018/03/22]

-

法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の法定内残業(所定外で100%支払う分)はみなし残業に含めることはできますでしょうか。 [2018/08/03]

-

パートタイマーの有給休暇の賃金 弊社ではこれまで、1日6時間、1週間3日のパートタイマーを雇っており、有給休暇の賃金は「通常の賃金を支給する」とパート就業規則に規定しております。このたび... [2013/12/19]

-

日またがりの勤務について [2005/11/16]

-

半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質問させてください。当方では月30時間分の残業代を支給しております。残業代は、時給×1.25×30時間で算出しております。半... [2017/02/28]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

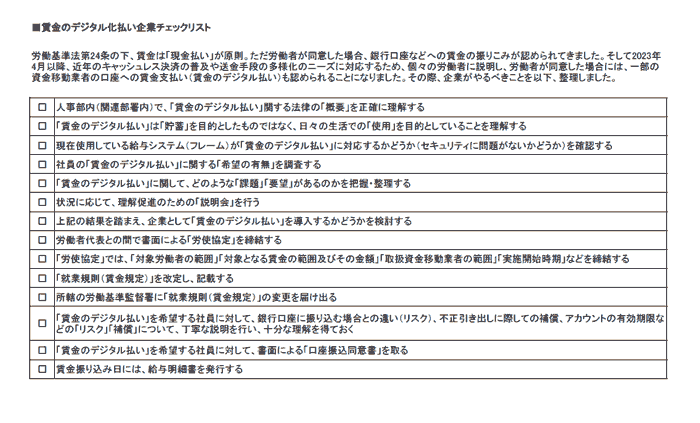

賃金のデジタル払いチェックリスト

賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。

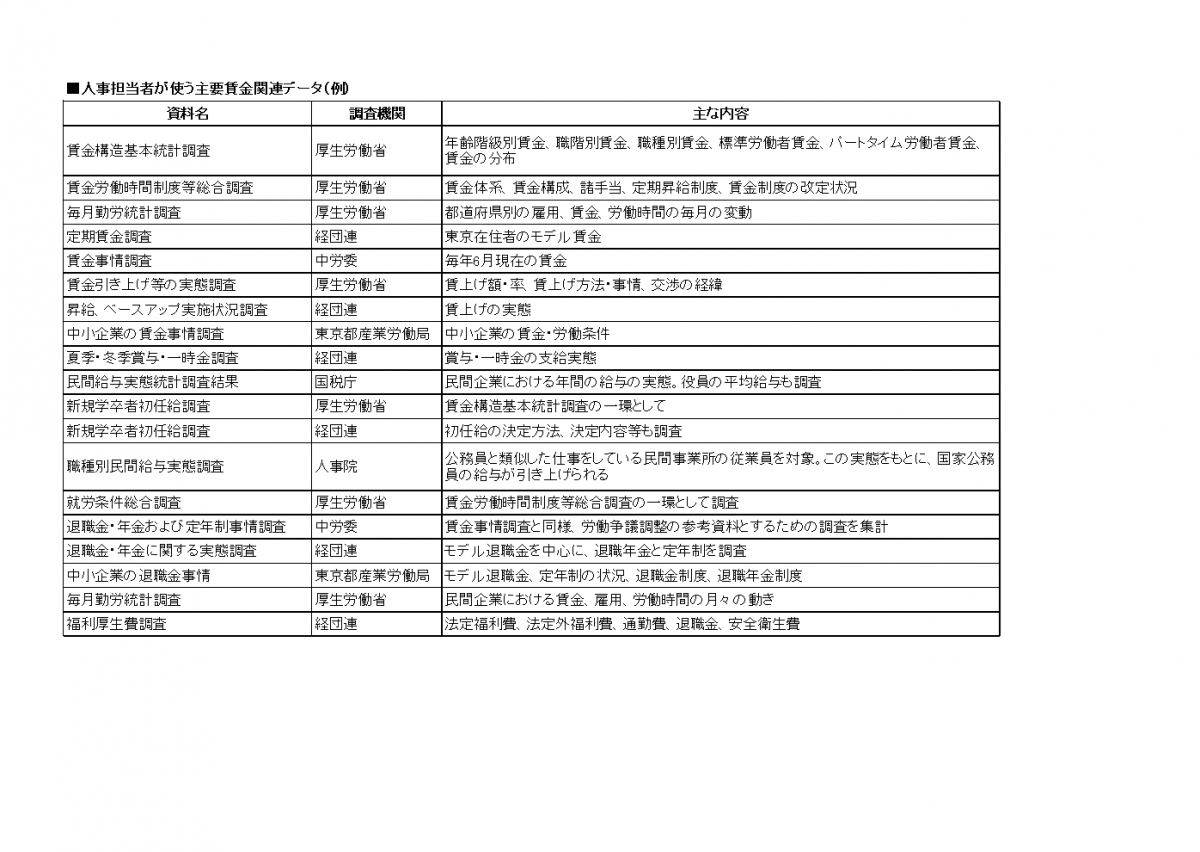

人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。

賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。

ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

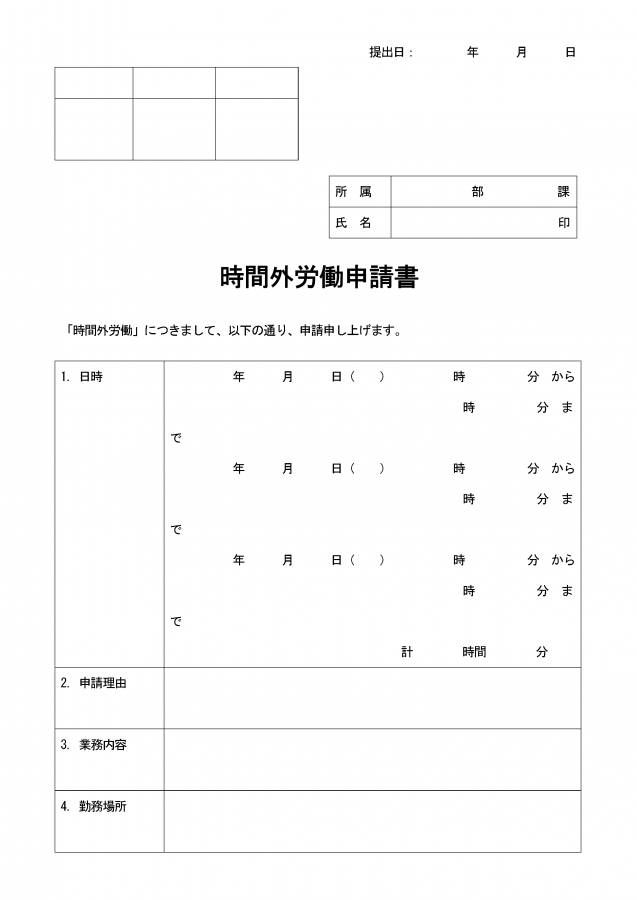

時間外労働申請書

時間外労働は法令に従って管理し、適正に割増賃金を支払う必要があります。管理の補助ツールとしてご利用ください。

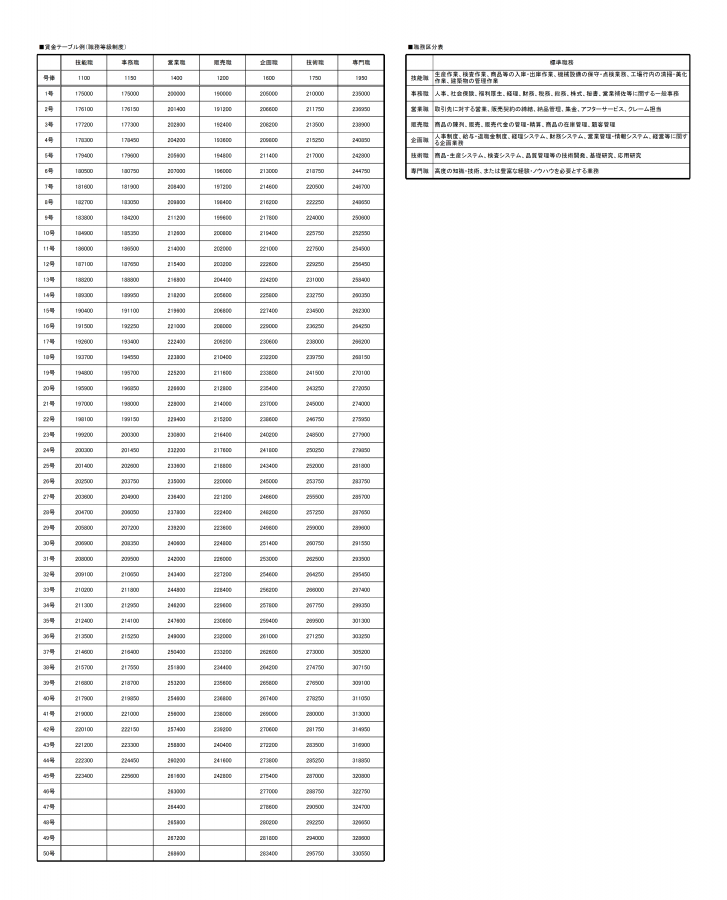

賃金テーブル例(職務等級制度)

職務等級制度を採用している場合の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてください。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント