人事課題の解決の糸口が見える

『日本の人事部』では、年に1回、全国の企業が抱える人事課題や施策の方針などについて幅広く調査を行っています。そして、調査結果と監修者による解説を『日本の人事部 人事白書』としてまとめ、発刊しています。企業の業種や規模を問わず、全国的な調査を行うことで、日本の企業が抱える課題、その解決への糸口を、客観的・中立的に捉えることを目指しています。

- 人事白書2025年版

- バックナンバー

-

データ版

11,000円(消費税込)

製本版

11,000円(消費税込)

データ・製本版セット

13,200円(消費税込)

*製本版、データ・製本版セットは、別途送料・手数料(計430円)を申し受けます

-

回答企業数のべ6,139社の大規模調査

158問の質問に、全国の企業人事が回答。352ページにわたり、課題の傾向や解決の糸口を探っています。

-

普遍的なテーマから最新の人事トレンドまで網羅

採用・育成・制度から、組織文化・HRBP・テクノロジー活用まで。「人・組織」の基本テーマ・トレンドを網羅した8章構成。

-

定性的なフリーコメントで各社の実態が見える

客観的な定量データと合わせて、生の声がわかる自由記述回答も多数掲載。他社の率直な悩み・課題解決の工夫が満載です。

-

各分野の専門家が、8テーマの戦略の方向性を提言

各分野の専門家が集計結果を読み解き、課題の本質や、改善へのポイントを寄稿。今後の戦略のヒントが得られます。

『日本の人事部 人事白書 2025』概要

| テーマ | 1.戦略人事/2.採用/3.育成/4.制度・評価・賃金/5.ダイバーシティ&インクルージョン/6.働きやすさ・働きがい/7.組織文化/8.注目の人事課題(コミュニケーション、HRBP、サクセッションプラン、テクノロジー活用) |

|---|---|

| 質問数 | 158問 |

| 回答者数 | 6,139社、6,285人(のべ) |

| 調査対象 | 『日本の人事部』正会員 |

| 調査時期 | 2025年3月3日~3月31日 |

| 調査方法 | Webサイト『日本の人事部』にて回答受付 |

|---|---|

| 販売形態 | データ版/11,000円(消費税込) 製本版/11,000円(消費税込) データ・製本版セット/13,200円(消費税込) ※データ版と製本版は同内容です。 |

| ページ数 | 352ページ |

| 判型 | A4判 |

| 編者 | 『日本の人事部』編集部 |

『日本の人事部 人事白書 2025』監修

- <戦略人事・注目の人事課題>

-

田中 秀樹氏(同志社大学 政策学部 教授)

田中 秀樹氏(同志社大学 政策学部 教授)

- <採用>

-

曽和 利光氏(株式会社人材研究所 代表取締役社長)

曽和 利光氏(株式会社人材研究所 代表取締役社長)

- <育成>

-

松尾 睦氏(青山学院大学 経営学部 教授)

松尾 睦氏(青山学院大学 経営学部 教授)

- <制度・評価・賃金>

-

山田 久氏(法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科 教授 / 株式会社日本総合研究所 客員研究員)

山田 久氏(法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科 教授 / 株式会社日本総合研究所 客員研究員)

- <ダイバーシティ&インクルージョン>

-

正木 郁太郎氏(東京女子大学 現代教養学部 心理学科 准教授)

正木 郁太郎氏(東京女子大学 現代教養学部 心理学科 准教授)

- <働きやすさ・働きがい>

-

小島 明子氏(株式会社日本総合研究所 創発戦略センタースペシャリスト)

小島 明子氏(株式会社日本総合研究所 創発戦略センタースペシャリスト)

- <組織文化>

-

伊達 洋駆氏(株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役)

伊達 洋駆氏(株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役)

試し読み:サンプルページ※画像をクリックすると、拡大してご覧になれます。

試し読み:調査結果(一部抜粋)※随時更新します。

主なコンテンツ ※内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

1 戦略人事

- 01.CHRO(最高人事責任者)の存在

- 02.戦略人事の定義

- 03.人事部門と戦略人事

- 04.戦略人事が機能していない原因

- 05.戦略人事が機能していない原因の具体的内容

- 06.戦略人事を実現するための人事の役割

- 07.戦略人事と人的資本経営の連動

- 08.人的資本経営の開示項目における戦略人事の説明

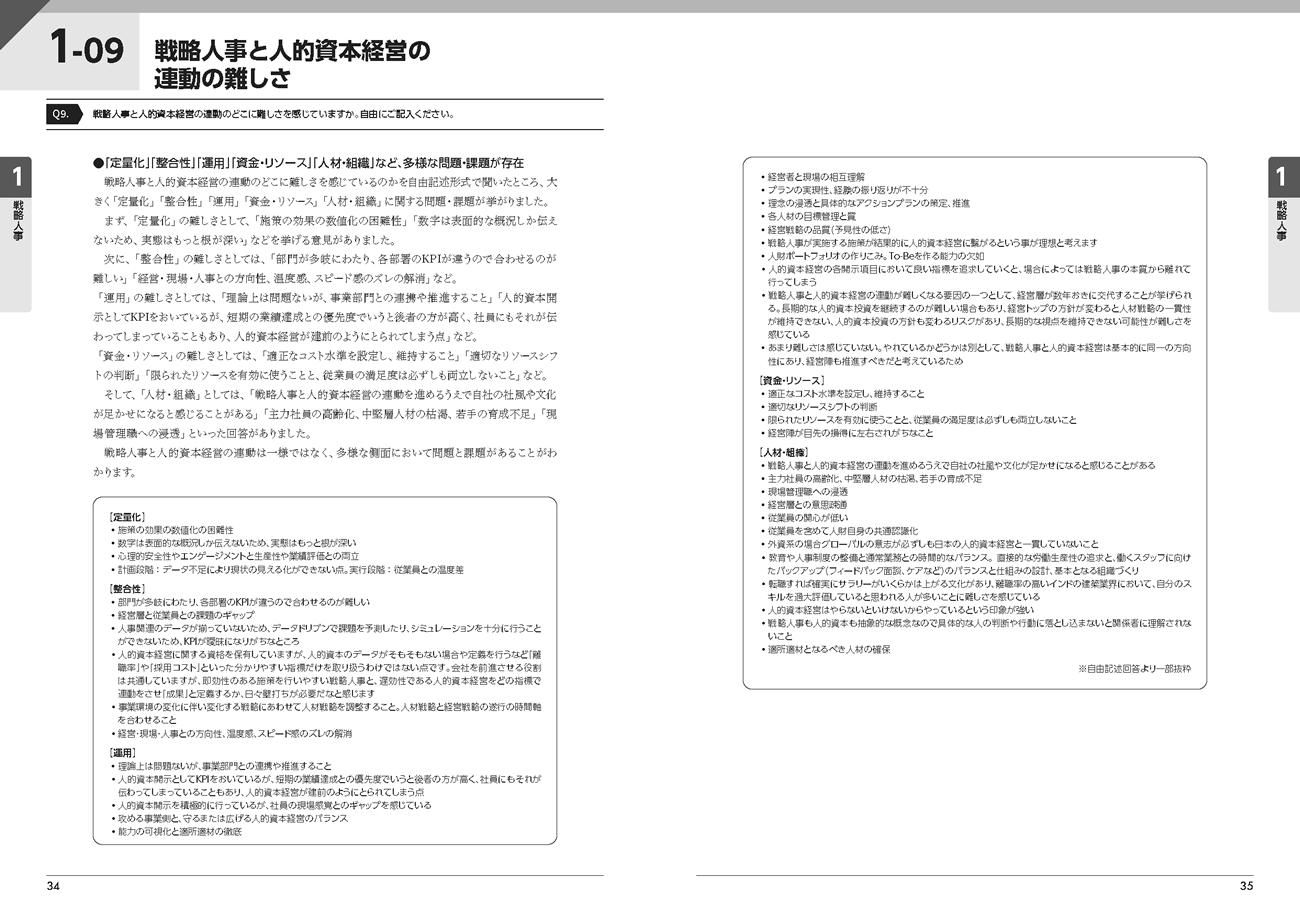

- 09.戦略人事と人的資本経営の連動の難しさ

- 10.戦略人事への取り組み

- 11.戦略人事への取り組みができていない理由

- 12.戦略人事に取り組んでいない理由

- 13.戦略人事に取り組む姿勢

2 採用

- 01.採用担当業務

- 02.年間の新卒採用計画

- 03.新卒採用の採用担当者数

- 04.2025年卒新卒採用の成果

- 05.選考にあたって特に重視した能力

- 06.「地頭」の定義

- 07.「コミュニケーション能力」の定義

- 08.「チャレンジ精神」の定義

- 09.「ストレス耐性」の定義

- 10.「リーダーシップ」の定義

- 11.「協調性」の定義

- 12.「誠実性」の定義

- 13.「主体性」の定義

- 14.2025年卒新卒採用で導入した選考手法

- 15.2025年卒新卒採用の選考プロセスの中で感じた課題

- 16.2025年卒新卒採用の応募経路

- 17.年間の中途採用計画

- 18.中途採用の採用担当者数

- 19.2024年度の中途採用の成果

- 20.中途採用で導入した選考手法

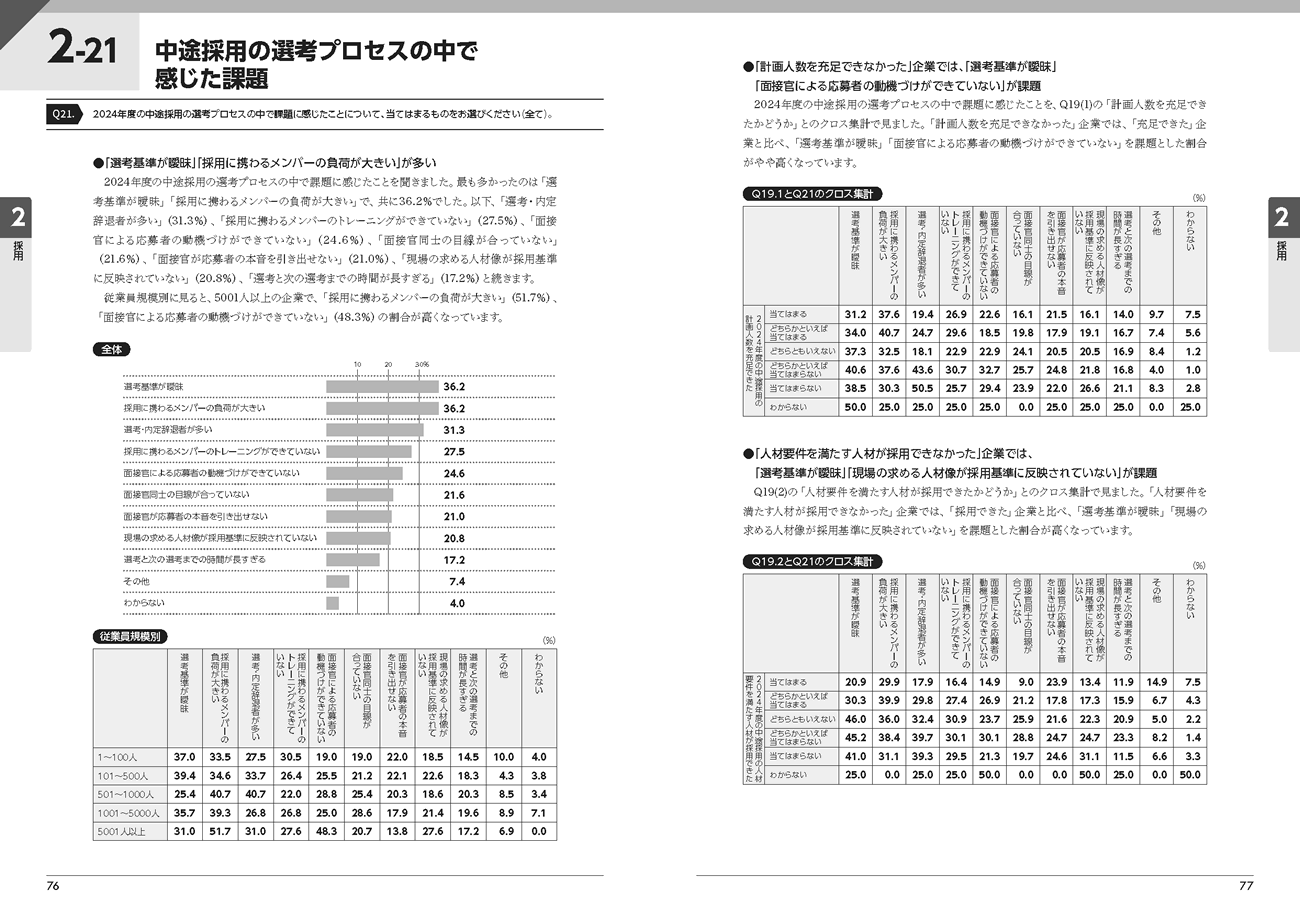

- 21.中途採用の選考プロセスの中で感じた課題

- 22.中途採用の応募経路

- 23.バックグラウンドチェックやリファレンスチェックの実施状況

- 24.人材紹介会社の利用状況

- 25.利用している人材紹介会社

- 26.人材紹介会社を利用する上での課題

3 育成

- 01.育成施策の対象

- 02.育成施策の内容

- 03.若手の成長実感

- 04.若手社員に求める能力

- 05.若手社員に求める能力の理由

- 06.管理職の成長実感

- 07.管理職に求める能力

- 08.管理職に求める能力の理由

- 09.管理職が持つ「部下の育成スキル」

- 10.管理職の「部下の育成スキル」の把握方法

- 11.「部下の育成スキル」データの活用方法

- 12.1on1ミーティングの実施有無

- 13.1on1ミーティングの頻度

- 14.1on1ミーティングのテーマ

- 15.1on1ミーティングによる若手の成長実感

- 16.1on1ミーティングによる若手の成長実感の理由

- 17.1on1ミーティングの工夫

- 18.キャリア開発支援の対象

- 19.キャリア開発支援に向けた取り組みの内容

- 20.AI活用の現状

- 21.AI人材育成に向けた取り組みの内容

4 制度・評価・賃金

- 01.現在運用している評価・報酬制度

- 02.評価・報酬制度の設計における課題

- 03.評価・報酬制度の運用における課題

- 04.低評価の社員への対応

- 05.人事異動の方針

- 06.社内公募制の活用状況

- 07.賃上げ・賃下げの実施状況

- 08.賃上げ・賃下げの実施予定

- 09.5年前の平均賃金との比較

- 10.5年前の平均年収との比較

- 11.男女間賃金格差

- 12.男女間賃金格差解消への取り組み

- 13.男女間賃金格差解消に向けた取り組みの内容

- 14.中途入社者の賃金制度

- 15.中途入社者の賃金決定方法

- 16.中途入社者の転職前との賃金比較

- 17.定年前後の仕事内容の変化

- 18.定年前後の評価基準の変化

- 19.定年前後の賃金水準の変化

- 20.役職定年/ポストオフ制度の有無

- 21.ジョブ型雇用導入の有無

- 22.ジョブ型雇用の運用上の課題

- 23.ジョブ型雇用を導入しない理由

5 ダイバーシティ&インクルージョン

- 01.ダイバーシティ&インクルージョンへの経営層の取り組み

- 02.ダイバーシティ&インクルージョンの優先順位

- 03.ダイバーシティ&インクルージョン推進に期待する効果

- 04.重視しているダイバーシティ&インクルージョン

- 05.属性のダイバーシティの達成度

- 06.ダイバーシティ&インクルージョンを推進する専門の部署

- 07.ダイバーシティ&インクルージョンを推進する上での数値目標

- 08.ダイバーシティ&インクルージョンを推進する上での目標設定

- 09.従業員全体に占める女性の割合

- 10.課長相当職全体に占める女性の割合

- 11.部長相当職全体に占める女性の割合

- 12.女性管理職を増やすために行った施策

- 13.役員全体に占める女性の割合

- 14.女性役員を増やすために行った施策

- 15.女性管理職や女性役員を増やすための施策の見直し

- 16.女性を課長相当職に昇進させる上での課題

- 17.女性を部長相当職に昇進させる上での課題

- 18.女性を役員に昇進させる上での課題

- 19.性的マイノリティに関する言葉の認知度

- 20.性的マイノリティの従業員への支援状況

- 21.性的マイノリティの従業員への支援内容

- 22.性的マイノリティの従業員への支援上の課題

6 働きやすさ・働きがい

- 01.働きやすい環境の実現度

- 02.働きやすい環境である効果

- 03.働きやすさを測る指標

- 04.働きやすい環境に向けた施策

- 05.働きがいのある環境の実現度

- 06.働きがいのある環境による効果

- 07.働きがいを測る指標

- 08.働きがいのある環境に向けた施策

- 09.シニア社員雇用の課題

- 10.シニア社員に向けた施策

- 11.健康管理・安全衛生対策として実施している施策

- 12.実施している教育・研修の内容

- 13.従業員の介護支援を行う目的

- 14.実施している法的義務措置以外の介護支援施策

- 15.従業員の介護状況の把握度合い

- 16.従業員の介護状況の把握方法

- 17.従業員の介護状況の把握項目

- 18.従業員の介護状況について予定している把握の方法

- 19.従業員の介護状況について把握する予定の項目

- 20.心理的安全性の認知度

- 21.心理的安全性の状況

- 22.心理的安全性の効果

- 23.心理的安全性の指標

7 組織文化

- 01.組織文化の現状

- 02.理想の組織文化

- 03.現在の組織文化に対する評価

- 04.好ましい組織文化があることによる効果

- 05.組織文化が好ましくないことによる問題

- 06.現在の組織文化を変える必要性

- 07.現在の組織文化を変える理由・変えない理由

- 08.組織文化の浸透をリードしている部門・役職

- 09.人事部門として、組織文化の浸透をリードしてほしい部門・役職

- 10.組織文化を形成することの重要性に対する各層の認識

- 11.組織文化を形成する方法

8 注目の人事課題

(コミュニケーション、HRBP、サクセッションプラン、テクノロジー)

- 01.人事部門と経営層とのコミュニケーション

- 02.人事部門と経営層がコミュニケーションを取る上での課題

- 03.人事部門と経営層とのコミュニケーションについて感じていること

- 04.人事部門と従業員とのコミュニケーション

- 05.人事部門と従業員がコミュニケーションを取る上での課題

- 06.人事部門と従業員とのコミュニケーションについて感じていること

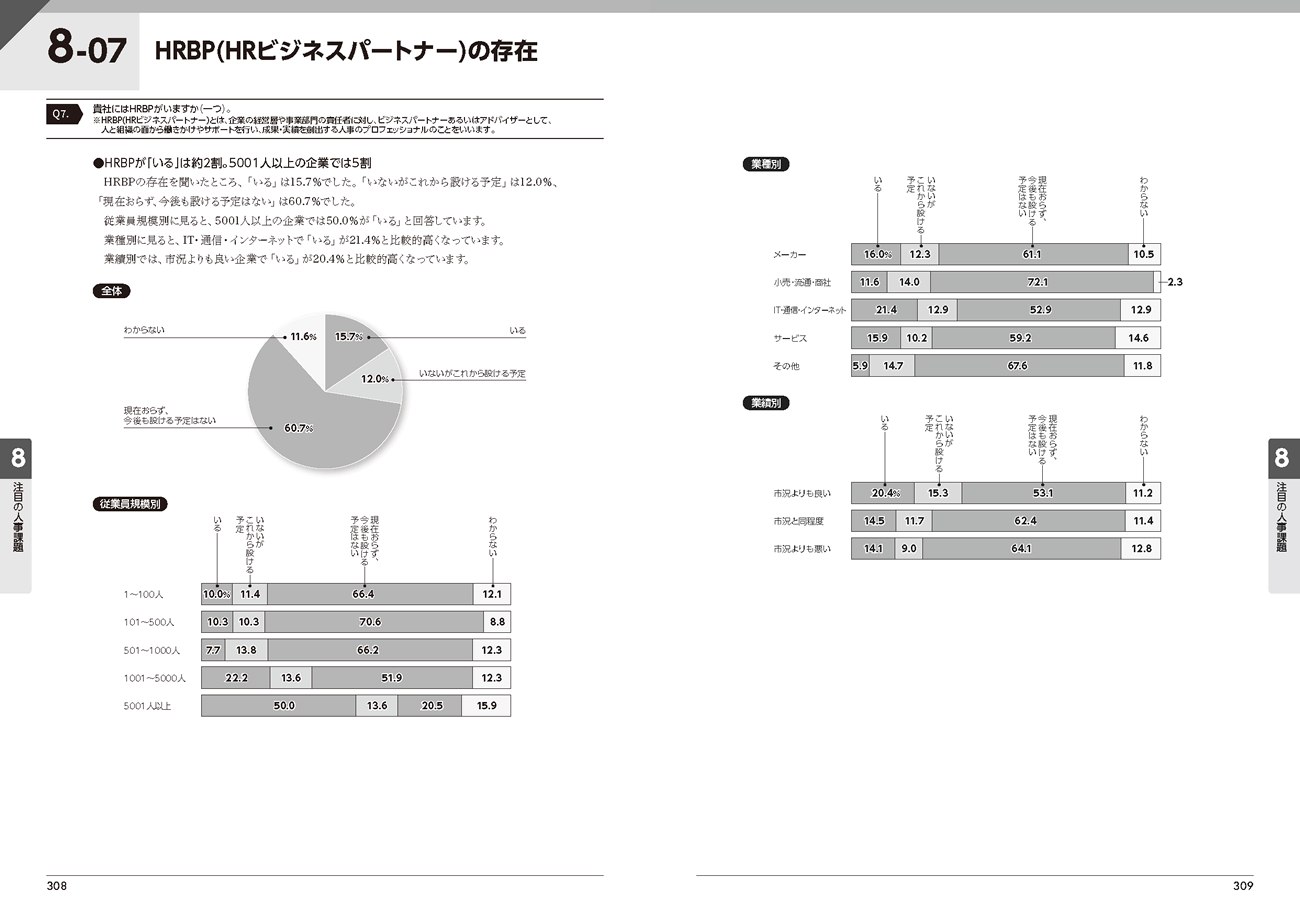

- 07.HRBP (HRビジネスパートナー)の存在

- 08.HRBPが属する部門

- 09.HRBPが担う役割

- 10.HRBPの課題

- 11.HRBPを設けない理由

- 12.次期社長・CEOのサクセッションプランの取り組み状況

- 13.次期CHROのサクセッションプランの取り組み状況

- 14.次期役員(CHRO以外)のサクセッションプランの取り組み状況

- 15.経営人材のサクセッションプランに関する課題

- 16.人事部門での生成AIの活用業務

- 17.人事部門での今後の生成AIの活用業務

- 18.人事関連データを分析できる専門人材の有無

- 19.人事関連データを分析できる専門人材の確保

専門家による解説・提言

-

1 戦略人事8 注目の人事課題戦略人事におけるCHRO・HRBPの役割と

コミュニケーションの重要性田中 秀樹氏(同志社大学 政策学部 教授) - 2 採用採用充足率5割時代を超えて─

選考プロセスの再設計の方向性曽和 利光氏(株式会社人材研究所 代表取締役社長) - 3 育成管理職による部下育成の現状と課題松尾 睦(青山学院大学 経営学部 教授)

- 4 制度・評価・賃金続く新たな評価・処遇制度への移行の模索山田 久氏(法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科 教授 / 株式会社日本総合研究所 客員研究員)

- 5 ダイバーシティ&インクルージョンD&Iを推進する上で必要な「自社ならではの課題」の把握正木 郁太郎氏(東京女子大学 現代教養学部 心理学科 准教授)

- 6 働きやすさ・働きがい調査結果から読み取れるポイントと今後の課題小島 明子氏(株式会社日本総合研究所 創発戦略センター スペシャリスト)

- 7 組織文化組織文化を主導するのは誰か:

実態調査から見る日本企業の現在地伊達 洋駆氏(株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役)

よくある質問

はい、同じです。

本調査結果を転載する場合は、必ず『日本の人事部 人事白書』事務局(support@jinjibu.jp)までお問い合わせください。また、引用する場合は、出典を明記してください。

(表記例)出典:『日本の人事部 人事白書20XX』

※末尾の「20XX」を引用した冊子の年号に置き換えください。

クレジットカード決済、または銀行振込でのお支払いとなります。

弊社発行URLよりPDFファイルをダウンロード頂く形でのご提供となります。

ダウンロードURLは、ご入金の確認後、メールでお送りします。

レターパックライトでお届けします。

【『人事白書2025』早期購入について】

6月中は早期購入を受け付けています。ご入金によってお届け日が変わります。

早期購入特典:6月13日までにご入金の場合、6月中に商品を発送。7月第一週にはお届けできる予定です。

通常購入:6月14日以降にご入金の場合、7月より順次商品を発送いたします。

【発売日(7月)以降のお申込みについて】

製本版:ご入金確認後、弊社の8営業日以内に発送いたします。

データ版:ご入金確認後、弊社の8営業日以内に案内いたします。

詳しくは下記ページをご確認ください。

https://jinjibu.jp/static/tokushou/

ウェブサイト『日本の人事部』のみでの販売となります。一般書店での取り扱いはございません。

※『日本の人事部 人事白書』は、人材採用・育成、組織開発のナレッジコミュニティ『日本の人事部』が、2013年から行っている、全国の企業を対象とした人事実態調査です。2025年版は、『日本の人事部』会員360,000人を対象にアンケートを実施し、のべ6,285人からの回答をまとめたものです。類似・模倣の調査との混同にご注意ください。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント