教育、パワハラ、受け手のバランスについて

問題となっているのが女性社員1名なのですが、その社員は女性ホルモンの影響で時期によって感情の浮き沈みが激しく、自身もそれを理解し安定する薬を飲みながら仕事をしています。

過去に3回ほどその日の機嫌で同僚にきつく当たり口頭注意してきました。

その度に反省し、次は気をつけるとなり少しずつ良くなってきたのですが、今回その社員に新人1名の教育をしてもらうことにしました。

3か月ほど経ったときに新人からその社員の言葉がきついと相談をうけました。

内容は、仕事でミスをしたときに、「なんでできないの」と圧のかかった言われ方や、分からないことを聞いたときに「この前も教えたでしょ」とひと言われもう一度教わったりで圧を感じるから分からないことを聞けない、ミスが怖い、怖いからスピードが遅くなると「もう少し早くしてね」といわれて精神的に辛い、パワハラじゃないのかという内容です。

本人に確認したらあくまで注意の範囲と思っているようで、圧をかけているつもりもないということでした。

この場合はどう対処するのが正しいのでしょうか?

教育、パワハラ、受け手のバランスが難しく指南いただきたい

投稿日:2025/08/21 17:13 ID:QA-0156985

- *****さん

- 山形県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

何でできないの、この前教えたでしょ、もう少し早くしてねなどの言葉は、

部下にストレスやプレッシャーを与え、ともすれば人格否定にもつながり、

パワハラとなる可能性があります。

新人から相談を受けている窓口としては、

事実確認のため、できれば周りの人間からも状況を確認したうえで、

新人の立場もよく理解し、

具体的な指導を行うように、上司を注意、指導してください。

投稿日:2025/08/21 19:01 ID:QA-0156987

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2025/08/22 10:17 ID:QA-0157018大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1. 基本的な視点

パワハラの定義(労働施策総合推進法)

「優越的な関係を背景に業務の適正な範囲を超えて、労働者の就業環境を害する言動」かどうかが基準です。

→「指導」「教育」の範囲内であっても、受け手が強い精神的負担を受けているか、また繰り返しの言動で委縮させているかが判断ポイントとなります。

受け手の感じ方は尊重すべきですが、同時に「教育上の指導」は必要です。

→そのため「適切な指導」と「不適切な言動」の線引きを明確にすることが重要です。

2. 今回のケースの特徴

指導者本人は「注意の範囲」「圧をかけている意識はない」と考えている。

ただし、過去にも同僚への言葉遣いで注意歴がある。

新人から「怖くて質問できない」「精神的に辛い」「パワハラでは」と訴えが出ている。

このまま放置すれば 新人がメンタル不調や退職につながるリスクがあります。

3. 会社として取るべき対応

(1) 事実確認・ヒアリング

新人からの訴えの具体的な言動・状況を丁寧に聴き取り(記録化)。

指導者本人にも同じく具体的な言動・意図を確認。

「事実関係」「背景」「頻度」を把握し、感情論にせず客観的に整理する。

(2) パワハラ認定までは慎重に

この段階で「パワハラ」と断定せず、まずは指導方法・コミュニケーションスタイルの改善指導を行う。

教育担当者に「伝え方の工夫」「指導の際の表現」を求める。例:「なぜできないの?」→「どこでつまずいた?一緒に確認しよう」。

(3) 配慮とフォロー体制

新人に対しては「相談窓口がある」「会社として状況を把握している」ことを伝え、安心感を与える。

教育は単独にせず、上司や他の社員もフォロー役として関与させる。

定期的に新人と面談し、心理的安全性を確認。

(4) 指導者への対応

本人の体調(ホルモンバランスや服薬状況)に配慮しつつ、業務上の役割を担えるよう支援する。

「教育担当に専任させない」「指導の場面を複数人で担う」など役割調整も検討。

再発防止策として、指導法研修・コミュニケーション研修を受けてもらうのも有効。

4. 実務的な判断ライン

「指導目的」であっても、言い方や態度で委縮させ、相談できない雰囲気をつくっている時点で不適切な指導にあたる。

現状は「直ちにパワハラと断定」よりも、「グレーゾーン=改善指導を要する状態」として対応するのが妥当。

5. 推奨アクションプラン

事実関係を記録化(新人・指導者双方から)。

指導者に「伝え方・表現方法の改善」を求める。

新人にフォロー体制(上司や先輩も関与)を整える。

定期的に新人面談し、改善が見られるかモニタリング。

改善が見られない場合は「教育担当を外す」など役割調整。

5.結論

今回のケースは「教育上の注意」と「パワハラ」の境界にあるグレーゾーン。

会社としては 「パワハラ認定」ではなく「不適切な指導方法」として改善指導・体制整備」を行うのが正しい対応です。

放置せず、双方へのフォローを同時に行うことが、法的リスク回避と職場環境維持の両面で有効です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/21 19:32 ID:QA-0156990

相談者より

ありがとうございます。詳しく対応まで教えていただき大変参考になりました。

投稿日:2025/08/22 10:18 ID:QA-0157019大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

安全配慮義務

以下。回答いたします。

(1)労働契約法第5条において、安全配慮義務として、次のことが定められています。

※ 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

(2)この安全配慮義務の履行については、判例(川義事件1984年4月10日 最高裁判決)に基づけば、1)当該労働者の生命及び身体等を脅かす「危険」を予見することができなかったのか、2)予見することができた「危険」に対して、これを回避すべく社会通念上相当な措置を講じたのか、ということがポイントになると考えられます。

(3)本件、「過去に3回ほどその日の機嫌で同僚にきつく当たり口頭注意してきました。その度に反省し、次は気をつけるとなり少しずつ良くなってきた」。その上で、「新人からその社員の言葉がきついと相談をうけました。」「精神的に辛い、パワハラじゃないのかという内容です。」とのことです。

(4)既に、上記(2)1)の「危険」を予見することができる状況に至っているのではないかと考えられます。この「危険」は「新人の教育に当たる従業員」と「新人従業員」の双方におけるものであると認識されます。

(5)これを回避するために、まずは、「新人の教育に当たる従業員」から、「新人従業員の教育係」としての負担と、これがもたらす体調への影響について丁寧にお話をお伺いされることが考えられます。

「薬を飲みながら仕事をしています」とのことですので、あくまでご本人の意思が尊重される必要がありますが、無理のない範囲で主治医からどのように言われているのか聞くことも考えられます。

以上に際しては、例えば、「新人の教育に当たる従業員」の「教育以外の既存業務」の一部を、(複数の)他の従業員に、(一時的に)移管することも視野に入れておくことが有益ではないかと考えられます。

投稿日:2025/08/21 20:28 ID:QA-0156991

相談者より

ありがとうございます。有益な情報ありがとうございます。

投稿日:2025/08/22 10:18 ID:QA-0157020大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ハラスメント対応

ハラスメント対応は対処療法ではなく、会社の体質が問われる大きな課題です。

ご説明を読む限り、社内にてハラスメントへの認識が共有されていないようです。

「ハラスメントは相手がそう思えばハラスメント」「これは指導だから愛のムチはハラスメントではない」といった、完全に誤った認識があるようであれば、本件だけの対応ではなく、会社を挙げてハラスメント認識を改める必要があるでしょう。

トップを含めた全社が認識を統一できないと、組織としての対応になりません。

またご提示のような問題のあり得る社員に新入社員教育を任せるという判断も会社の責任です。実務能力と教育指導能力は全く別なので、今現在獲得が難しくなっている新入社員が定着しない場合、その責任は会社にあります。

人によってとらえ方が違うというようなことが起きないよう、ぜひ最新のハラスメント教育を実施の上で、適材適所で指導を充てる必要があるかと思います。

投稿日:2025/08/21 23:15 ID:QA-0157000

相談者より

ありがとうございます。今後の対応含め人材教育に尽力していきます。

投稿日:2025/08/22 10:19 ID:QA-0157021大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

新人社員の方の聞き取りは終わっている状況かと存じますので、まずは、

指導の仕方については、周囲の方も何かしら耳にし、観ているはずですので、

周囲の社員・上司へ、どのような状況かヒアリングした方が良いでしょう。

その上で、教育係の方は、安定する薬を飲んでいらっしゃるようでので、

会社としては、安全配慮義務もございますので、状態をしっかりと見極める為、

教育係の方と面談を行い、じっくりと話し合いのもと、症状等の状況含め、

正確に把握されるべきでしょう。

その上で、教育係として適正に欠くと判断できるのであれば、教育係の担当から

は外れていただくのが適当な判断かと存じます。

本件については、まずは周囲へのヒアリング・そして教育係の方へのヒアリング

を行い、教育係の適正について、見極めてください。仮に行き過ぎる言動が確認

できた場合は、新人社員に罪はありませんので、新入社員にとっても最適な教育

環境を提供していく為の判断が必要でございます。

投稿日:2025/08/22 07:35 ID:QA-0157003

相談者より

ありがとうございます。大変詳しく教えていただき感謝いたします。

投稿日:2025/08/22 10:19 ID:QA-0157022大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ダイバーシティ(DEIB)の観点から回答させていただきます。

・「問題となっている女性社員1名」について

ご本人の心身の特性について、課題や対応策も含めて職場と共有できている状況ですので、課題解決への第一歩がクリアできている状態とも言えます。

ご本人も過去の経験から反省し、長期的に解決に向かって努力し改善しているということですので、引き続き当該社員の直面している課題に向き合い、支える姿勢を示すことで、スムーズな解決に繋がる可能性があります。

従業員への対応の際には、「女性だから」「女性ホルモンの影響で薬を飲んでいるから」という点に着目してしまう傾向にありますが、それはあくまでも当該社員の置かれている様々な状況のうちの一面でしかないという意識が重要です。

もしかしたら、業務が多忙だったり、プライベートで心身の負担があったり、「新人」と個人的に馬が合わないなど、他の原因があるかもしれません。

合わせて、他の「女性」社員や「薬を飲んでいる」社員にも同様の傾向があるように無意識に判断してしまいがちですが、適切ではない評価につながる可能性がありますので、意識的に避けましょう(分割の誤謬・ステレオタイプ化・過度な一般化)。

当該課題についてご本人や新人の方と話す際に「女性だから」「薬を飲んでいるから」という変えられない事実を元に議論を行うことは必要最小限にすると良いでしょう。

「どういう気持ちだったのか」「どういうサポートがあると解決できそうか」などに焦点を当てていただくことで、前向きな課題解決に繋がります。

・「新人」について

まず、相談が来たということは、相談窓口がしっかりと機能していて、会社には解決する能力があると信頼していただいている証拠です。

すぐに全てを解決することは難しくても、気持ちに寄り添ったヒアリングや、定期的な状況確認、こまめな進捗共有などがあるだけで、根本解決するまでの間も安心して働き続けることができます。

ハラスメント指針等の法的な一定の基準はありますが、言葉の内容や言い方だけでは、教育なのかハラスメントなのかの区別は困難です。

ある人にとっては最高の教育でも、ある人にとっては最悪のハラスメントになり得るというように、人や状況やタイミングによっても異なります。

そのため、ヒアリングでは、実際の状況や発言内容に加えて、その時の気持ちや、そう思う背景を聞き取ったり、どのような教育であれば成長しながら働き続けられそうなのかを一緒に考えていくこともポイントとなります。

場合によっては、上手くできない自分の不甲斐なさや焦りに対する防衛機制が働いている可能性もあり、その場合の解決策は教育担当者の口調を軟化させることではなく、本人と共に長期的で実現可能で本人も納得できるキャリアプランを作成することだったりもします。

ハラスメントに対して対応の緊急性を感じることは間違いではありませんが、早急な対応により根本的な課題を見落とすことにつながりやすいこともハラスメント対応の特徴のひとつです。

ヒアリングや当事者のケアは早急に行いつつ、根本解決に向けた対応は定型的な基準によるのではなく、しっかりと一人一人の気持ちに向き合い中長期的に取り組んでいただくことがおすすめです。

投稿日:2025/08/22 11:04 ID:QA-0157026

相談者より

コメントありがとうございます。

本人と面談しましたが、業務や指示による気分の変化は特に無いようで、対人となった時に相手のちょっとした仕草や言葉使い、相手の気分に大きく左右されることがスイッチとなるようです。

本人も気をつけてはいるようですが、自分でもコントロールができず、つい嫌味のように言葉を発してしまうとのことでした。

何かおもしろくないと関係ない人にも当たってしまう。この感情をコントロールするのは薬しかないが、薬を飲んでも難しい時がある。

これが全てなようです。

こういう方も世には居るということで知識となりました。

今後の対応検討中です。

投稿日:2025/09/30 17:18 ID:QA-0158917大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

パワハラについて会社側の防御 お疲れ様です。最近、当社において... [2009/07/02]

-

パワハラ社員のビデオ撮影 社内でパワハラ行為をする社員の仕... [2019/10/17]

-

パワハラの対応について 会社の部下が上司にパワハラ行為を... [2019/11/17]

-

パワハラでしょうか ある管理職が、管理部門の社員に対... [2008/02/14]

-

パワハラについて 上司によるパワハラではなく、会社... [2010/08/13]

-

パワハラの対処方法 弊社で,パワハラの申立てがありま... [2004/11/05]

-

新人教育担当者(OJT)の教育 はじめまして。4月からの新人教育... [2010/12/15]

-

退職日前に有給を使ってほしい パワハラ等問題のあった従業員(役... [2025/04/27]

-

セクハラ・パワハラについて 主題の件について、社内でセクハラ... [2008/07/09]

-

ハラスメントやメンタルヘルスに関する教育について セクハラ、パワハラやメンタルヘル... [2007/11/17]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

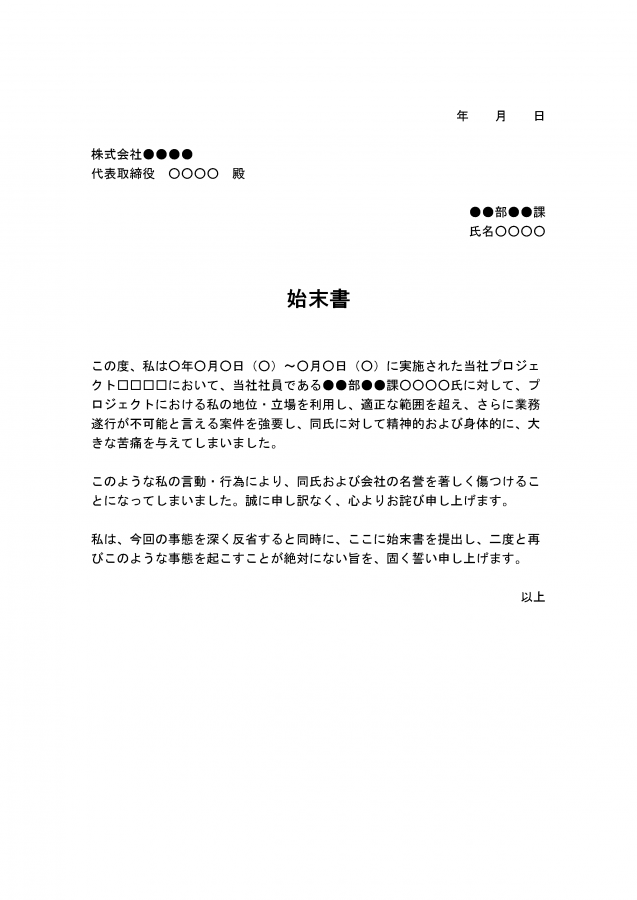

始末書(パワハラの例文付き)

パワハラのケースを例文とした始末書のテンプレートです。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント