ハラスメント

ハラスメントとは?

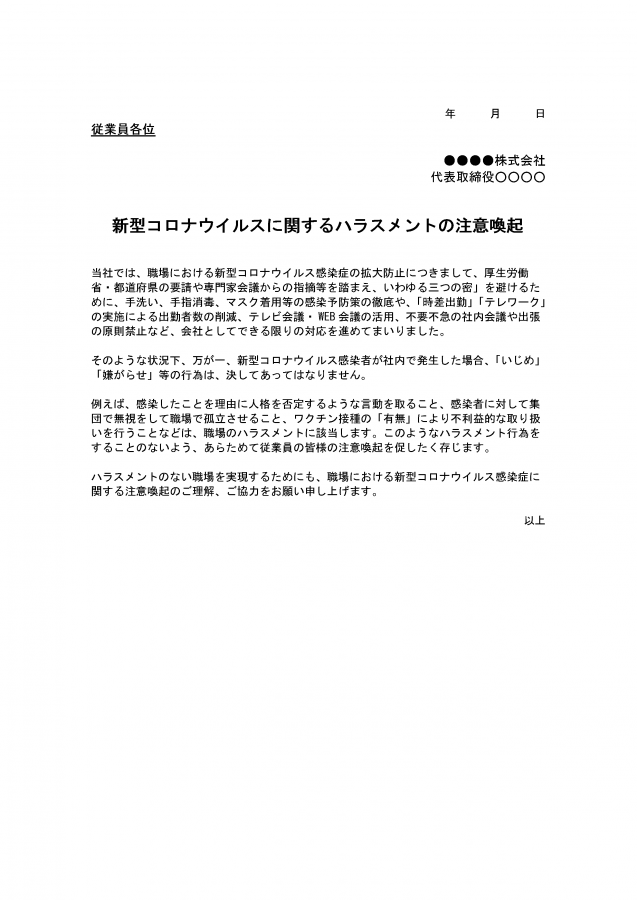

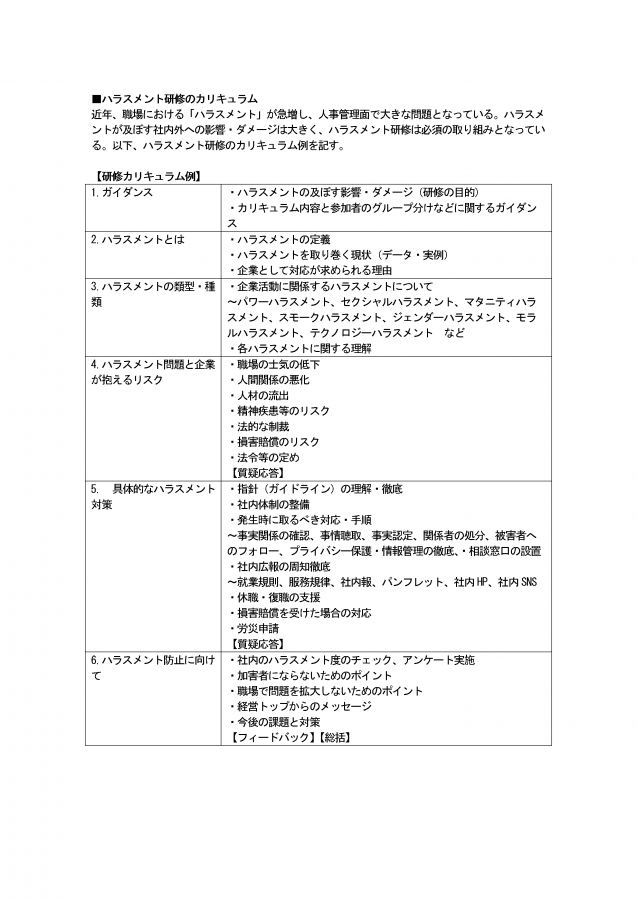

ハラスメント(harassment)とは「いじめ」「嫌がらせ」と訳される言葉です。広義には「人権侵害」を意味し、性別や年齢、職業、宗教、社会的出自、人種、民族、国籍、身体的特徴、セクシュアリティなどの属性、あるいは広く人格に関する言動などによって、相手に不快感や不利益を与え、その尊厳を傷つけることを言います。近年、職場における「ハラスメント」が急増し、人事管理上、深刻な問題となっています。

「ハラスメント」に関する人事用語を絞り込む

1. ハラスメントとは

ハラスメントにはさまざまな種類がありますが、共通するのは、相手に対する発言や行動によって、不快な気持ちにさせたり、脅威に感じさせたりすることです。ハラスメントを行っている当事者に「ハラスメントを行っている」という意識がなく、ハラスメントを受けている側も周囲になかなか言いだせない、というケースが多々見られます。

現在は、セクシャル・ハラスメント(セクハラ)やパワー・ハラスメント(パワハラ)、モラル・ハラスメント(モラハラ)、マタニティ・ハラスメント(マタハラ)、スモーク・ハラスメント(スモハラ)など、さまざまなハラスメントが問題となっています。

近年はハラスメントに関する法律面での対応が進められており、パワハラは「労働施策総合推進法」、セクハラは「男女雇用機会均等法」、マタハラは「育児・介護休業法」などにおいて具体的なハラスメントの内容が示されています。また、企業に対して「相談窓口の設置」といった防止措置を課しています。しかし、それ以外のハラスメントに関しては厳密な定義が設けられておらず、判例などの積み重ねの中で、ハラスメントとして認定されている状態です。

業務を行う上で必要性のない行為はハラスメントに該当

では、どのような場合にハラスメントとなるのでしょうか。企業で問題となるのは、業務との関連性です。受け手が不快に感じるかどうかで必ずしも判断できるものではないことが、問題を複雑化しています。業務上の命令や指導に対して受け手が不快に感じても、業務の適正な範囲で行われている場合にはハラスメントに該当しないからです。過去の判例などから該当するかどうかの判断となるポイントは、「職務との関連性・業務上の必要性の有無」および「業務上、必要な範囲を逸脱していないか」となります。

例えば、「プライベートについて口を出すこと」は職務と直接関係がないため、ハラスメントに該当する可能性が非常に高いと言えます。また、「会議に呼ばない」「部下を無視する」「仕事を与えない」などの行為は業務上必要性がないので、明らかにハラスメントに該当すると言えます。

職務と直接関係があるかどうかの判断は、比較的容易ですが、難しいのは、「業務上、必要な範囲を逸脱していないか」の判断です。ベースとなるのが、厚生労働省がまとめたパワハラを巡る六つの行為類型です。

| 1. 身体的な攻撃 | ・叩く ・殴る ・蹴る ・モノを投げる |

| 2. 精神的な攻撃 | ・同僚の前で「ばか」「のろま」「辞めてしまえ」など言葉を毎日のように浴びせる |

| 3. 人間関係からの切り離し | ・一人だけ別室に席を移す ・強制的に自宅待機を命じる |

| 4. 過大な要求 | ・一晩では処理しきれない量の業務を命じる ・仕事のやり方が分からない新人に、他の人の仕事まで押し付けて先に帰る |

| 5. 過小な要求 | ・運転手なのに、草むしりだけを命じる ・事務職なのに、倉庫業務だけを命じる |

| 6. 個の侵害 | ・部下に交際相手について、執拗に問う ・部下の配偶者に対する悪口を言う |

1、2、3は業務に必要だと考えられないので、パワハラに該当すると判断することが容易です。一方、判断が難しいのは、4、5、6。業務の過大な要求や過小な要求にあたるのか、また、私的なことに過度に立ち入っているのかは、状況によって判断が分かれます。裁判で認定されたケースを見ると、過大な要求では「先輩が他の従業員の仕事を後輩に押し付け、徹夜で仕事をさせた」という事例があります。過小な要求では「接触事故を起こしたバス運転手に、営業所長が期限を示さず、真夏に除草作業を命じた」などの事例があります。

ハラスメントに該当しないケース

では、ハラスメントに該当しないのはどういうケースなのでしょうか。業務を遂行させるために、合理的な理由に基づいて行われる指導や注意である限りは、基本的にハラスメントには該当しません。過去の判例を見ると、「有給休暇の申請が業務上の必要性に基づき承認されなかった」「ウェートレスとして勤務するに当たり、メニューテストを複数回受けさせられた」などが、「上司によるいじめや痛がらせに該当しない」とされた事例があります。つまり、企業(上司)の行為が客観的要素によって正当化できる場合には、ハラスメントとはならないのです。

2. ハラスメントを取り巻く現状

近年「いじめ・嫌がらせ」が増加。ハラスメント対策は喫緊の課題

ここ数年、企業内におけるハラスメントは増加傾向にあります。「平成29年度個別労働紛争制度の施行状況」(厚生労働省)を見ると、民事上の個別労働紛争の相談件数で「いじめ・嫌がらせ」は7万2000件を超え、6年連続でトップ。自己都合退職、解雇など他の相談内容と比べると、抜きん出た結果となっています。このような状況下、ハラスメントが放置され続けられているようでは、健全な職場環境を維持することが難しく、労働生産性は低下し、有能な人材を失うことになりかねません。職場におけるハラスメント対策は、組織管理や人材流出を防ぐという観点からも、喫緊の課題となっています。

ハラスメントの種類

今日、ハラスメントと呼ばれるものには、多種多様な種類が存在します。以下、企業の活動に関係する各種ハラスメントについて、代表的なものを紹介します。

| アルコール・ハラスメント (略称:アルハラ) | 酒席などでの酔った状態における迷惑行為、本人の意に反した飲酒の強要、意図的な酔いつぶしなど、飲酒(アルコール)に関わる迷惑な発言や行動 |

| エイジ・ハラスメント (略称:エイハラ) | 年齢による差別や偏見、嫌がらせなどの行為・言動。特に、女性に対して行われるケースが多く見られる |

| 終われ・ハラスメント (略称:オワハラ) | 企業が早期内定を決める条件として、今後の就職活動の終了や選考中の企業に対しての辞退を要求するなど、就職活動中の学生に対して企業が行う強要や不利益をもたらす行為 |

| カラオケ・ハラスメント (略称:カラハラ) | カラオケが苦手な社員に対して、本人の意に反して歌うことを無理強いすること。上司が優位性のある立場を利用して行わせた場合は、パワハラと判断されることもある |

| ジェンダー・ハラスメント (略称:ジェンハラ) | 女性、男性という理由のみで、性格や能力の評価を決め付けるなど、性に関する固定観念や差別意識に基づいた嫌がらせ行為 |

| スモーク・ハラスメント (略称:スモハラ) | 共有する空間で、本人の意志に反して煙草などの煙を吸わなければならない状況に追い込むなど、喫煙者が非喫煙者に与える害や煙草にまつわる不適当な行為 |

| セクシャル・ハラスメント (略称:セクハラ) | 性的な嫌がらせ。身体的な接触によるもの、言葉によるものがある。男性が行為者で女性が被害者であるケースに限らず、逆の場合や同性に対するケースもある |

| ソーシャルメディア・ハラスメント(略称:ソーハラ) | フェイスブックなどソーシャルメディアに職場の人間関係が持ち込み、「いいね」や「コメント」などを無理強いし、ストレスや負荷を与える行為 |

| テクノロジー・ハラスメント(略称:テクハラ) | ITなど技術的な専門分野に秀でた人が、知識のない人に対して終始専門用語で話したり、回りくどい言い方をしたりするなど、相手を見下した言動を取ること |

| パワー・ハラスメント (略称:パワハラ) | 職務上の地位や人間関係など、職場内における上下関係や優位性を利用し、業務の適正な範囲を超え、本人の意に反することを強要する行為・言動 |

| マタニティ・ハラスメント (略称:マタハラ) | 妊娠や出産をした女性社員に職場で嫌がらせをしたり、異動、降格・減給や自主退職の強要・雇止めを行ったりするなど、不当な扱いを行うこと |

| モラル・ハラスメント (略称:モラハラ) | 言葉・態度・文書などにより陰湿に繰り返される、精神的な暴力や嫌がらせ |

| リストラ・ハラスメント (略称:リスハラ) | リストラ目的の社内的ないじめ。リストラの候補者に対して嫌がらせを行うなどして、自主退職に追い詰めようとする行為 |

3. ハラスメントが及ぼす企業リスク

「法的責任」を問われ、立証されれば損害賠償が求められる

ハラスメントが及ぼす企業リスクとして、ハラスメントによって企業が負うことになる「法的責任」があります。例えば、ハラスメントが業務に関連して行われた結果、被害者が精神疾患に陥って退職を余儀なくされた場合、あるいは自殺に至るような事態となった場合、企業は法的責任を負うことになります。民法715条の「使用者責任」が問われ、「不法行為責任」が課されます。

なお「使用者責任」は、使用者が「不法行為」の防止のために必要な「監督責任」を尽くしている場合には免責されますが、このようなケースでは「監督責任を尽くした」との立証が非常に困難です。そのため、使用者である企業は「使用者責任」を免れることはできないと考えられます。

また、民法415条により、企業は従業員に対して労働契約上の「債務不履行責任」を負っています。つまり、労働契約を締結する際、付随的義務として従業員に対して「健康的で安全で、かつ働きやすい職場環境を提供し、維持する義務を負う」ことが求められているのです(職場環境配慮義務)。ハラスメントが多発するような職場は、とても「働きやすい職場環境」とは言えません。

このような「不法行為責任」や「債務不履行責任」などの「法的責任」が企業に求められているので、ハラスメントがあったと証明されれば、被害者が被った精神的なダメージによる損害を、企業は賠償しなければなりません。ハラスメントをきっかけに、民事紛争が生じることは会社にとっては大きなリスクであり、企業イメージや風評などの側面からも、会社の信用と信頼を揺るがす事態を引き起こす問題となります。

職場の雰囲気やメンバー間の関係が悪化し、メンタルヘルス不全につながる

ハラスメントが発生したことにより、職場の雰囲気やメンバー同士の関係が悪くなることもあります。そのような状況が続けば、従業員のメンタルヘルス不全へとつながることも考えられるでしょう。判例を見ても、「パワハラが精神疾患(特にうつ病)を発症させた要因(の一つ)であり、これが自殺の原因となった」として、労災認定されるケースが出ています。

「静岡労基署長(日研化学)事件」(東京地裁 平成19年10月15日判決)は、パワハラによる自殺に対して初の労災認定判決を出しましたが、この裁判では上司の発言が部下にとって過大な心理的負荷となり、精神障害を発症させたと結論付けた点に大きな注目が集まりました。持続的な成長や利益を追求する会社組織において、上司と部下との間に「意見の違い」が生じることはありますが、本判例の場合、「上司とのトラブルの内容が通常予定される範囲を超える場合は、従業員に精神障害を発症させる程度に過重であると評価される」とした点がポイントと言えます。

一方で加害者である上司も、職場における信用の失墜に留まらず、懲戒処分の対象となったり、裁判に訴えられたりすることがあります。被害者に取り返しのつかない傷を負わせるばかりでなく、加害者側も大きな不利益を被ることになるわけですが、人的資源という観点で見た場合、企業にとって多大な損失です。

さまざまな人が集まる職場の中で、「被害者VS加害者」という対立構造を作り出すことは、絶対に避けなければなりません。ハラスメントが及ぼす企業リスクの観点からも、上司・部下の関係を当事者のみの問題で放置しておくことは、もはや許されない状況となっています。

4. 企業におけるハラスメント対策

企業が行うハラスメント対策を考えた場合、ハラスメントを起こさないようにするための事前の「予防策」と、ハラスメントが起きてしまった時に行う「対応策」があります。以下、そのポイントを解説します。

予防策

(1)社内体制の整備

職場でハラスメントがあった場合、「内部通報制度」を通じて知るケースが一般的です。内部通報制度がある企業では、その手順に従って適正に対処していけば問題はありませんが、内部通報制度のない企業では、どう対応すればいいのか分からないこともあるでしょう。そのような場合、セクハラに関して事業主が講じるべき措置を定めた厚生労働省の「指針」が参考になります。

同指針では、セクハラがあった場合、「まず、事実関係を迅速かつ正確に確認し」→「ハラスメントの事実が確認できた場合には、行為者と被害者に対する措置をそれぞれ適正に行うとともに」→「再発防止に向けた措置を講じることが必要」と、ガイドラインを示しています。このような対処の仕方は、パワハラ・モラハラなど他のハラスメントでも同様です。ハラスメントが大きな社会問題となっている昨今、ハラスメント対策は対岸の火事ではありません。企業には、ハラスメントが起きたとき、ガイドラインをベースに迅速な対応のできる社内体制を整えていくことが求められます。

(2)「相談窓口」を設置し、ハラスメント防止につなげる

ハラスメントを生まない職場を作ることが、何よりも一番のハラスメント対策となります。そのためにはまず、経営トップが「わが社では、ハラスメントを許さない・起こさない」と宣言すること。その上で、ハラスメント防止に関する社内体制の構築とルールの作成、それらの周知徹底と啓発活動が必要となります。

ハラスメントの芽のうちに状況を的確に把握し、摘み取っていくことが重要ですが、ポイントは、「相談窓口」の設置および整備です。相談窓口の担当者が、相談者に対して適切に対応できるようにすること。また、ハラスメントに該当するかどうかが微妙な場合でも、広く対応するようにすることを心掛けます。「相談に来てよかった」と思ってもらえることが何よりも大事であり、それが他の社員にも伝われば、ハラスメントの防止にもつながります。ただし、「社内の窓口では相談しにくい」というケースもあるので、外部の機関に対応を委託することも検討するといいでしょう。

また、就業規則や服務規律を定めた文書、社内報、パンフレット、社内HPなどのツールを通じて、「職場においてハラスメントはあってはならない旨の方針と対策」を規定し、ハラスメント防止に向けた研修を、全従業員に対して行うことを忘れてはなりません。ハラスメントに関する方針の周知・啓発だけでは、ハラスメントの防止につながるとは限らないからです。自社内の人材で研修を行うことが難しければ、外部の専門家や研修機関の活用も検討します。

対応策

次に、実際にハラスメントが発生した時に企業が取るべき対応について、その手順とポイントを紹介します。

| 1.事実関係の確認 | ・ハラスメント発生の報告があった場合、まず事実関係の確認から始めます。その際、相談者と行為者(加害者)だけでなく、事実関係に不一致が見られた場合には第三者からの聴取も行うなど、正確に事実関係の確定を行うことが求められます。 |

| 2.事情聴取 | ・事情聴取は、人事部や専門委員会など、中立な立場から事情を聴くことのできる人物が行います。また、必要に応じて録音したり、聴取を複数人で行ったりするなど、聴取内容を正確に記録することが大事です。 ・相談者と行為者の言い分が異なるなど、社内で適正な判断を下すことが難しい場合、弁護士など外部の専門家に改めて事情聴取を依頼することを考慮します。 |

| 3.関係者の処分・フォロー | ・ハラスメントの事実が確認された場合、行為者と被害者に対して、次のような措置を講じます。 【行為者】必要な懲戒、その他の措置を講じる 【被害者】ハラスメントの内容や状況に応じて、「行為者と被害者である両者の関係改善に向けてのサポート」「両者を引き離すための配置転換・異動」「行為者による謝罪」「被害者の労働条件上の不利益の回復」などの措置を講じる |

| 4.情報管理の徹底 | ・プライバシー保護の観点から、次のような体制を整えておきます。 【相談窓口】相談がなされた場合の対処方法やプライバシー保護のために必要な事項を定め、相談窓口の担当者が対応できる体制を敷く 【研修】相談窓口の担当者に対して、必要な研修を実施する 【広報・啓発】プライバシー保護について必要な措置を講じていることを、社内に広報し、啓発を行う |

| 5.損害賠償を受けた場合 | ・ハラスメントの事実があった場合には、企業は一定の責任を負わなくてはなりません。そのことを前提として、被害者と話を進めていきます。 ・一方、ハラスメントの事実がなかった場合、その旨を相談者に伝えた上で、要求に応じることはできないと返答します。納得が得られないようであれば、調停を申し立てるなど、各都道府県労働局、紛争調整委員会などの第三者機関を通じて、解決の道を探ることを考えます。 |

待ったなしのハラスメント対策

自社の課題にあった研修の選び方や、ハラスメントが起きた場合に備えるサービスの選び方を解説します。

待ったなしのハラスメント対策 防止と早期解決に役立つおすすめサービスと選び方|日本の人事部

5. パワハラ防止法の概要

労働施策総合推進法が改正され、パワハラ防止対策における事業主の措置が義務付けられました。

労働施策総合推進法は、労働問題の是正や多様な働き方の推進によって、労働者が安定的かついきいきと働ける社会の実現を目指すための法律で、これまでも時代にあわせた改正が行われてきました。この改正では、パワハラに関する企業の義務が明記されたことから、通称「パワハラ防止法」と呼ばれています。

また、セクハラについては、これまでも男女雇用機会均等法により防止措置が義務付けられていました。2020年6月1日の改正により、企業規模にかかわらず、企業の責務が明確化され、セクハラに関して相談した労働者への不利益な取り扱いを禁止するなど、実効性を高めるための対策が強化されています。

パワハラ防止法はいつから施行か

大企業は2020年6月1日より、中小企業は2022年4月1日から施行されます。

職場におけるパワハラについて相談したこと、事実確認など事業主の雇用管理上の措置に協力したこと、公的機関へパワハラについて相談したことを理由とした解雇などの不利益取り扱いの禁止については、企業規模に関係なく、2020年6月1日から施行されます。措置義務とは施行時期が異なることに注意が必要です。

パワハラ防止法に違反した場合の罰則

パワハラ防止法に違反した場合の罰則は、法的には明確に定められていません。ただし、必要な措置を行わなかった場合は公的機関による助言・指導・勧告が行われ、これに従わない場合は企業名を公表することができるとされています。公表されると、企業の社会的評価や信頼に影響を及ぼすため、大きなリスクを背負うことになるでしょう。

パワハラの定義

パワハラ防止に努めるにあたって、まずは職場におけるパワハラの定義について理解を深める必要があります。パワハラとは、以下の三つの要素を全て満たしている状態とされています。

- 優越的な関係を背景とした言動であって、

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

- 労働者の就業環境が害されるもの

引用:厚生労働省|事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

(1)の「優越的な関係」とは、パワハラを受けている労働者が行為者に対して抵抗・拒絶しがたい関係性がある状態を指します。以下に例を挙げます。

- 職務上の地位において上下関係がある

- 業務上必要な知識や経験を有する者が行為者であり、行為者の協力を得なければ業務を遂行できない関係性にある

- 集団による行為であり、抵抗や拒絶が困難である

※指針の2―(4)より『日本の人事部』編集部が作成

(2)の「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」には、以下のような言動が該当します。

- 明らかに業務上の必要性がなく、業務の目的を著しく逸脱している言動

- 業務遂行における手段として不適切な言動

- 行為者の数や行為の数などが、社会通念に照らし、許容される範囲を超える言動

※指針の2-(5)より『日本の人事部』編集部が作成

判断にあたっては、該当する行為の程度や頻度のほか、行為を受けた側・行った側の双方の状況を総合的に考慮する必要があるとされています。

(3)の「就業環境が害される」状態とは、精神的・身体的苦痛により、本来の能力を発揮できない状態になることを指します。

なお、対象となるのは正規雇用だけでなく、パート・契約社員などの非正規雇用を含めた全ての労働者です。直接雇用していない派遣労働者も対象になる場合があるため、注意が必要です。

事業主が講ずべき措置と義務

パワハラ防止法により、事業主には以下の措置が義務付けられました。

※以降の文章は、厚生労働省|事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針に基づいています。

方針の明確化と周知・啓発

事業主は、パワハラの内容および行ってはならないという方針を明確にし、労働者への周知・啓発を行う義務があります。

方針を明確化する際は、パワハラ行為者は懲戒の対象になるなど、厳正に対処する旨も規定する必要があります。周知・啓発にあたっては、就業規則などで明文化するほか、社内報やHPなどへの記載、研修の実施など、労働者のパワハラへの理解が深まるように取り組むこととされています。

適切に対応するための体制整備

パワハラの相談があった際に、適切に対応するための体制の整備が義務付けられました。具体的には、相談窓口の設置と制度の規定、相談を受けた場合の対応方法の整備などです。なお、外部に窓口業務を委託することも可能です。

事後の迅速かつ適切な対応

パワハラの相談があった場合、事業主は迅速かつ適切に、以下の措置をとる必要があります。

- 事実関係を正確に確認する

- 被害者への配慮の措置を適正に行う

- 行為者への措置を適正に行う

- 再発防止に向けた措置を行う

プライバシー保護と不利益な取り扱いについて

被害者、行為者の情報には個人的なものも含まれることが想定されるため、パワハラへの対応では、プライバシー保護に関する措置もあわせて講ずる必要があります。また、相談したことや事実確認に協力したことなどを理由に、不利益な取り扱いをすることは禁じられています。

プライバシー保護と不利益な取り扱いに関する事項についても規定しておき、労働者に周知する必要があります。

パワハラ対策で企業が取り組むべきこと

パワハラ防止のための指針では、企業として望ましい取り組みとして以下のものを挙げています。

セクハラなどとあわせた体制の整備

パワハラは、セクハラやマタハラなどと複合的に起こる可能性があります。さまざまなハラスメントに対応できるように相談窓口を一元化するなど、体制の整備が求められます。

コミュニケーションの円滑化に向けた取り組み

パワハラ問題が生じる要因に挙げられるのが、風通しの悪い組織風土や労働者個人のコミュニケーション能力の欠如です。これらの根本原因にアプローチする方法として、コミュニケーション力向上の研修、指導やマネジメントに関する研修、定期面談、アンケートの実施などの取り組みが有効です。

適正な業務目標の設定と環境改善に向けた取り組み

過度な業務目標は長時間労働を助長するとともに、職場環境を悪化させる原因になることがあります。労働者を精神的・身体的に追い込むことがないよう、適切な業務目標を意識し、環境の改善に努めることが重要です。

運用状況の把握と見直し

パワハラ対策を規定しただけで、問題が全て解消されるとは限りません。実際の運用状況を正確に把握し、必要に応じて改善を図ることが極めて重要です。労働者や労働組合などの意見も収集し、現状にあわせた対応策を検討する必要があります。

自社以外の労働者・就活生などに対する対応

業務の中では、他社が雇用する労働者や個人事業主、インターンシップに参加している学生など、自社で雇用していない関係者と接する機会もあります。自社以外の労働者に対しても、不適切な言動やパワハラを行ってはならないことを規定しておくことが望ましいといえます。また、他社の労働者からパワハラ行為があった場合の対応も定めておくとよいでしょう。

6. 課題と今後の展開

「何でもハラスメント」で片付けるのはマネジメントの放棄

職場のマネジメントで何か問題があるたびに「ハラスメント」の一言で片付けてしまうのは、組織管理のあり方として問題があります。なぜなら、「何でもハラスメント」はマネジメントの放棄につながり、マネジャーの一番大事な役割を失わせてしまうことになるからです。従業員間のコミュニケーションがうまく機能しなくなれば、「不機嫌な職場」が形成されることになります。また、そのような状態が続くと職場の活力が失われ、生産性が低下、ひいては優秀な人材の流出につながりかねません。

そのような事態を引き起こさないためにも、何がハラスメントで、何が不可欠な指導なのか、またどのように対応していくことが良好なコミュニケーション形成につながっていくのかといったことを、全従業員が「共通認識」として持つ必要があります。「何でもハラスメント」で片付けるのではなく、「ハラスメント啓発」を適切に行うことが、これからの「ハラスメント対策」においては不可欠と言えます。

ハラスメント対策は人事部のトップマターの一つ

ハラスメントから端を発して、ブラック企業といったイメージを持たれることは、企業の存続にも関わる問題であり、採用や働く人のモチベーションにも大きく影響します。ダイバーシティ&インクルージョンや働き方改革が推進されていく中、ハラスメントへの適切な対応がこれからの企業人事にとって、非常に重要な課題の一つとなっています。

万一ハラスメントが発生した場合も、再発させないことが重要です。ハラスメントが繰り返し発生するようでは、企業としての安全配慮義務をはたしているとは言えません。自社として取り組むべき「ハラスメント対策」を少しでも早く実践していくことが、何よりも重要です。

- 参考になった1

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる1

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント