モチベーション

モチベーションとは?

「モチベーション」は、従業員一人ひとりが高く保つことで目標達成に向けた原動力となり、組織を活性化させる重要な要素です。モチベーションの維持・向上はさまざまな要因に左右されるため、長らく研究対象の一つとされてきました。

現在は組織内で活用できるモチベーションアップのための理論が数多く存在し、企業によって多様な取り組みと工夫がされています。従業員の職務経験や価値観に合わせて、長期的にも短期的にもモチベーションを向上させるための施策を打つことが求められています。

1.モチベーションとは

モチベーション(motivation)は日本語に訳すと「動機」で、行動するきっかけとなる理由、あるいは行動を決める直接的な原因という意味合いを持っています。ビジネスシーンにおけるモチベーションは「やる気」「意欲」といった意味に使われ、モチベーションが高い状態をやる気がある、意欲があるといいます。

モチベーションにおける2つの要素

モチベーションの構成要素を「外発的動機付け」と「内発的動機付け」の二つに分ける考え方が広く知られています。

外発的動機付け

外発的動機付けは金銭報酬や営業成績、昇進、昇格、周囲からの評価など、数値で表しやすく目に見えやすいものです。短期的にモチベーションを向上させるとき、外発的動機付けに着目することは効果的です。

内発的動機付け

内発的な動機付けとは、自身の内面から湧き上がる動機で、「やりたい・楽しい・誰かの役に立ちたい」といった思いが当てはまります。内発的動機付けにより、高い集中力やエネルギーを発揮することができます。

| 外発的なモチベーション | 内発的なモチベーション | |

|---|---|---|

| メリット | 施策がわかりやすい すぐに効果を発揮する |

効果が持続しやすい 本人の成長につながる |

| デメリット | 金銭報酬の場合はコストがかかる 報酬には限りがある |

効果が見えにくい 時間や労力を要する |

モチベーションの関連語

インセンティブ

インセンティブとは、意欲を引き出すために外部から与えられる動機付けを指します。人事領域において代表的なのは、報奨金やボーナスなどの金銭的なものです。このほかにも、責任や地位、権限を与えられることなどがあります。モチベーションの中でも、特に外発的な動機付けを促すためのしかけといえます。

- 【参考】

- インセンティブとは|日本の人事部

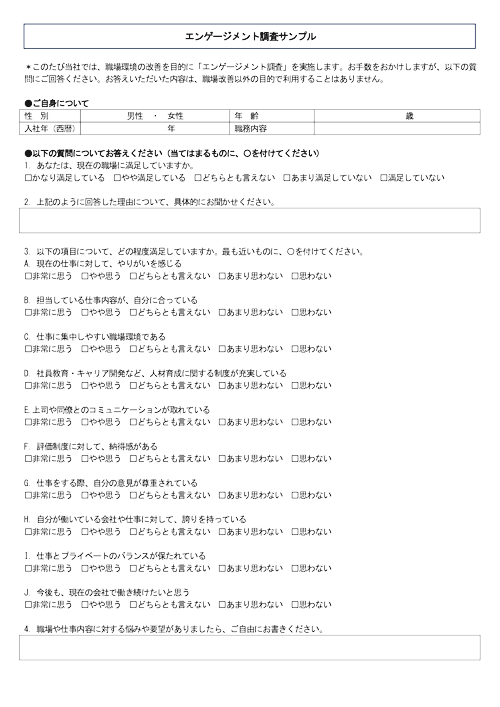

エンゲージメント

人材の流出を防ぎ業績や生産性を上げるために、エンゲージメントへの関心が高まっています。

人事領域において、エンゲージメントとは、従業員と組織、それぞれの成長がお互いの価値に連動する関係を意味します。エンゲージメントが高い組織では、仕事に対するモチベーションが高く、企業への愛着があり、仕事内容に満足している人が多いと考えられています。エンゲージメントを高めるためには、企業が掲げるビジョンへの共感とやりがい、働きやすい環境、従業員が成長できる環境が不可欠です。

エンゲージメントは組織と従業員の結びつきを意味します。一方、モチベーションは従業員が行動を起こす動機である点が両者の違いです。

- 【参考】

- エンゲージメントとは|日本の人事部

モチベーションが下がる原因

モチベーションが下がる原因にはまず、仕事のやりがいが感じられない、達成感がない、自身の適性に合っていないなど、仕事そのものに対する不満があります。また、待遇に対する不満、不明確・不適切な目標設定、不公正な人事評価システムなど、制度に関する不満もあります。さらに、自身の成長が感じられない、職場に貢献している実感が得られない、挑戦が認められない、変化が望めないなど、将来に対する閉塞感もモチベーションが下がる原因となります。

加えて、職場の人間関係、上司への失望感など対人関係も、モチベーションに大きく影響します。トップダウン型経営で起こりがちな、頻繁な業務内容の変化も一貫性を好む人間の心理に反しているため、組織への忠誠心を低下させ、モチベーションに悪影響を与えると考えられます。

- やりがいが感じられない

- 達成感がない

- 適性が合っていない

●制度に対する不満

- 待遇が見合っていない

- 不明確・不適切な目標設定

- 人事評価が公正ではない

●将来に対する閉塞感

- 自身の成長が感じられない

- 職場に貢献している実感が得られない

- 挑戦が認められない

- 変化が望めない

●対人関係への不満

- 職場の人間関係

- 上司への失望

- トップダウン型の経営

モチベーションが低下すると生産性が下がり、離職の増加につながります。実際、離職の主な理由に関する調査結果を見ると、給与や待遇のほか、人間関係、会社の将来性・安定性、仕事に対するやりがいが挙げられています。

2.モチベーションを上げる方法

不満となる要因を解消する

「満たされないとモチベーションが下がる要因」「満たされるとモチベーションが上がる要因」に基づき、モチベーションを上げるための取り組みを行います。

満たされないとモチベーションが下がる要因には、給与や労働時間、働き方などがありますが、これらは「衛生要因」と呼ばれます。衛生要因の特徴は、満たされていない場合に不満足を感じる点です。ほかにも、職場環境、対人関係、会社方針などが該当します。

一方、満たされるとモチベーションが上がる要因には、仕事内容、達成感、承認、責任、昇進、成長の可能性などがあり、これらは「動機付け要因」と呼ばれます。動機付け要因は、要素が満たされるとモチベーションが向上します。

従業員のモチベーション向上のため、動機付け要因に働きかけても、衛生要因が満たされていなければ職場への不満が高まります。たとえば「部下がチャレンジしたがっていた仕事」を与えても、「長時間労働が続く」状況では、たとえ最初は意欲があったとしても、徐々にモチベーションが低下する可能性が高くなります。

職場への不満につながる衛生要因を解消することは、モチベーションを高めるための前提条件です。衛生要因を満たしたうえで、動機付け要因を具体化していくことが、モチベーションを向上させるポイントです。

人によって手法を変える

立場や考え方によって、どのような欲求を持っているのかは異なります。異なることを前提に、それぞれに対してどうはたらきかけるかを考えることも、モチベーション向上のポイントです。

たとえば、入社したばかりの新入社員にとって、職場のメンバーと良好な関係性を築くことは、働くうえでの安心感をもたらします。仕事で成果を出している若手社員は、高評価や表彰が大きな魅力となります。

人がどのような欲求をもっているのかを見極める上では、マズローの欲求5段階説が参考になります。「人間は自己実現のために絶えず成長する」と仮定し、人間の欲求を五段階で体系化したものです。低次の欲求が満たされると、次に高次の欲求を満たすための行動をとるようになるという考えを基本としています。

| マズローの欲求5段階 | 人事施策例 | |

| 生理的欲求 | 人が生きるための基本的な欲求 | 期日に遅れることなく給与や賃金が支払われるという金銭的な保障 |

| 安全欲求 | 生活の安定や健康維持、危険から身を守るなど安全に対する欲求 | 雇用の維持や収入の見通し、組織の存続に対する保障 |

| 社会的欲求 | 周りから受け入れられる、社会から必要とされることに対する欲求 | 職場の雰囲気を改善し、従業員同士のコミュニケーションを促進する施策 |

| 承認欲求(尊厳欲求) | 他者から評価を得て自尊心を満たそうとする欲求 | 組織における昇進や表彰、上司からのポジティブな発言のほか、顧客や同僚、他部署からの賞賛の言葉や態度 |

| 自己実現欲求 | 自分が描く理想的な自己に向かって能力を発揮し、実現しようとする欲求 | 活躍できる環境の整備、貢献に対する評価を伝える的確なフィードバック |

難易度・納得度の高い目標設定を行う

適切な目標は、従業員のモチベーションを向上させます。目標の機能を活用したMBO(目標管理制度)を取り入れる企業も少なくありません。一方で、目標設定が形骸化する恐れもあります。従業員の意欲を高め、成長につなげるには、目標に必要な要素を踏まえて決定することが重要です。

目標に求められる要素には、「目標項目」「達成基準」「達成方策」の三つがあります。

- 目標項目(何を達成するのか)

- 達成基準(どうなったら達成するのか)

- 達成方策(どのように達成するのか)

たとえば「働きやすい職場を作りたい」という目標には、どうなったら達成するのか(達成基準)という観点や、どのように達成するのか(達成方策)という具体策が欠けています。目標に必要な3要素を踏まえると、「働きやすさ向上のため、リモートワークを導入。導入率80%を目指す」と、具体的な行動と目指すべき方向が明らかになります。

また、目標達成と評価の結びつきを明確にすることも重要です。目標を達成しても昇給・昇進などがなければ、従業員に対する目標達成に向けた動機付けが弱くなります。

適切なフィードバックを実行する

ポジティブなフィードバックは、モチベーションを高めるとともに、職場への安心感の醸成や、上司との良好な関係性の構築に役立ちます。

改善点に関するフィードバックは、問題となる行動、生じた結果、取り組むべき行動に焦点を当てるのがポイントです。ネガティブなフィードバックは、やり方を間違えると受け手のモチベーションを低下させる恐れがあります。

適切なフィードバックを実施するには、日ごろから業務の様子を観察し、客観的な事実をなるべく多く記録することが大切です。

3.従業員のモチベーションを維持する方法・施策

モチベーションを高めることよりも、それを維持することの方が難しいといわれます。誰もが仕事での失敗、体調や人間関係の悪化などにより、モチベーションが下がった経験があるでしょう。ここでは人事施策として、従業員のモチベーションを長期的に維持する方法を考えます。

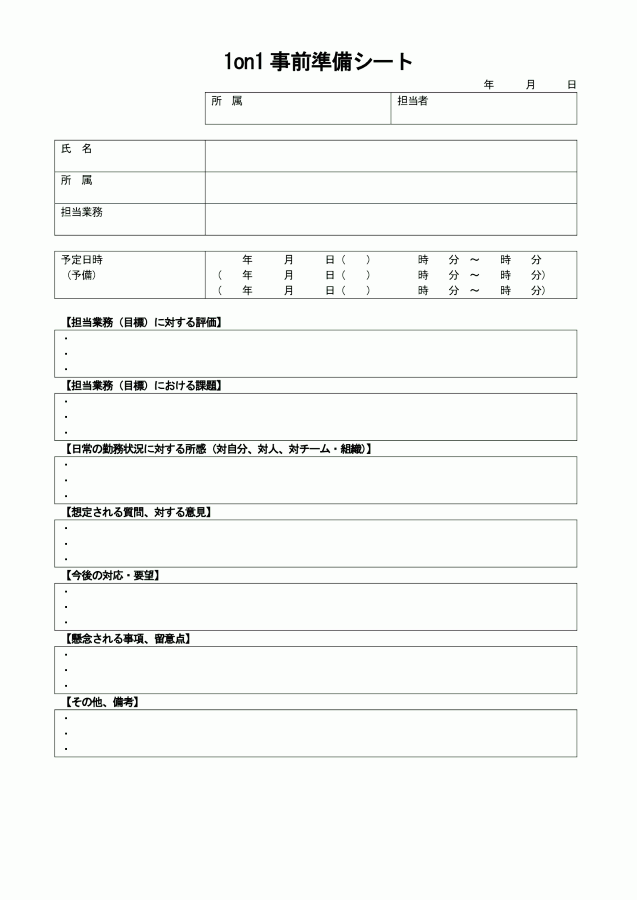

定期的な1on1の実施

新入社員や異動によって新たな業務をスタートした人を対象に、定期的な1on1を実施することは、モチベーション維持に大きく貢献します。仕事がうまくいっていない、内容がよくわからないといった理由で、モチベーションは容易にダウンします。仕事に慣れるまでは適切なタイミングで1on1を行い、丁寧なサポートと振り返りをすることで、成功体験を積んでもらいながら必要な改善を行うことが重要です。

上司と直接話をすることにより、部下は抱えている問題を解決する手がかりを得て、成長へとつなげることができます。上司にとっても、普段のコミュニケーションだけでは捉えきれない、部下の状況を把握するチャンスといえます。人材育成という目的を明確にし、有意義な面談を行うことで、関係性の改善も期待できるでしょう。

- 【参考】

- 1on1とは|日本の人事部

従業員に向けた研修

従業員のモチベーションにアプローチする施策として、自己管理スキルを習得する研修や、自分の仕事の意義を見直す研修が挙げられます。仕事を効率的に進められるようになれば、仕事での成功を通じてモチベーションを向上させることができるでしょう。仕事の意義を見直すことにより、うまくいかないときでも仕事へのモチベーションを保つことができます。

研修は、日常的に接することの少ない社内外の人と交流する機会でもあります。新たな出会いはリフレッシュにつながり、長期的なモチベーションの維持にプラスの影響があるでしょう。仕事だけでは得られない考え方を他者から学ぶこともできます。

長年同じ業務を担当していてモチベーションの維持が難しいベテラン社員に仕事の意義を見直すための研修を実施すること、早期に成長してもらいたい若手社員にスキル研修を実施することも効果的です。また、部下のモチベーションを上げたいと考えるマネジメント層に対して、人がモチベーションを持つプロセスや動機について学ぶ研修を実施することで、部下はもちろん、マネジメント層本人のモチベーション向上も期待できます。

心身ともにリラックスできる機会の促進

モチベーションを保つためには仕事をする上でのベースとなる心身の状態を整える必要があります。リラックスして日々の疲れを取り、リフレッシュする機会を持つことで、モチベーションを維持することができます。

福利厚生の一環としてスポーツジムや運動施設などの費用補助を行っている企業は多くあります。最近では仮眠室の設置やカウンセラーの配属、ペット同伴での出勤など、ユニークな制度を導入する会社も見られます。

モチベーショングラフを活用する

モチベーショングラフとは、過去の出来事・経験を振り返り、人生におけるモチベーションの動きを、時系列の曲線で表現するものです。

モチベーションの上下・揺れが可視化され、自己を客観的に捉えられる点が特徴です。グラフの曲線から、自己のキャリアにおいて何がモチベーションとなっていたのか、その源泉を見つけることができます。人事側でも、従業員のモチベーションにつながるポイントを把握するのに役立ちます

モチベーショングラフを作成したあとは、モチベーションの源泉を探すサポートを行います。「そのとき頑張れた要因は?」「どんなことを考えていた?」「何を目指していた?」など、モチベーショングラフにあわせて質問を掘り下げ、本人に気付きを与えます。従業員自らが目標に対するモチベーターに気付くことができます。

4.モチベーションを学ぶ参考になる書籍

- 参考になった1

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント