人事ポリシー

人事ポリシーとは?

人事ポリシーとは、企業の人材に対する考えを明文化したものです。実際の人事制度を設計、運用する上での基礎や指針となります。経営理念や採用方針、行動規範といった形で示されます。人事ポリシーを設定することで、組織の求める人物像を明確にしたり、企業の姿勢を打ち出したりすることが可能です。

人事ポリシーとは

人事ポリシーとは、会社や経営者の「⼈材」に対する考え⽅を表したものです。人事制度の設計や運用の基盤となります。具体的には、採用方針や評価方針などが該当します。

人事ポリシーと人事制度との違いは、人事ポリシーが基本的な方針・考え方を示すのに対して、人事制度は実際の運用ルールを形づくるものである点です。たとえば、「成果を出した人材を評価する」という人事ポリシーは、年俸制やインセンティブといった人事制度で具体化されます。

人事ポリシーが求められる背景

人事ポリシーが重要視されるようになった背景には、社会全体の価値観や働き方の変化があります。近年では、リモートワークや副業の解禁、フレックスタイム制の導入など、働き方が多様化しており、従来の画一的な労働観や制度設計では対応が難しくなっています。その中で、企業が「どのような価値観で人材を扱っているのか」を明確に打ち出す必要性が高まっているのです。

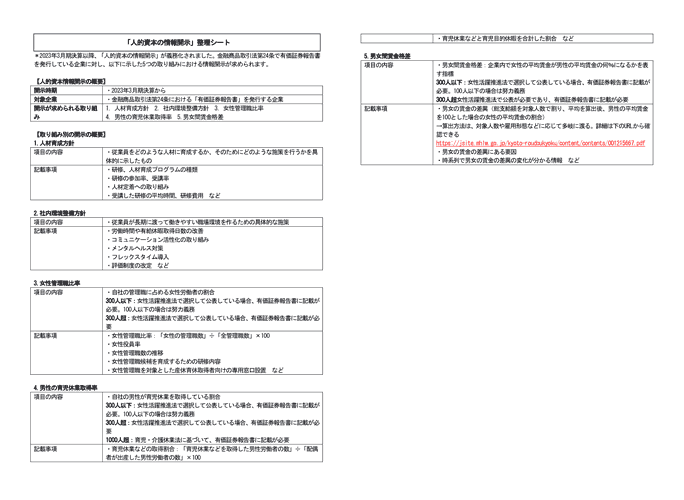

また、人的資本経営の概念が広まりつつあり、企業が人材をどのように活用し、成長させ、成果を上げているのかを、投資家や社会に対して説明する責任が求められるようになりました。これは単なる制度や福利厚生の話ではなく、企業が持つ人材への姿勢そのものが問われているということです。

このような理由から人事ポリシーは、社内においては人材に関することの判断基準として、また、社外に対しては企業文化や人的資本戦略を伝える手段として活用されています。

人事ポリシーの役割

人事ポリシーを経営戦略と連動させ、人事制度に落とし込むことで企業として目指すべき姿が明確になります。社員のモチベーション向上や採用力の強化、企業ブランディングといった効果が期待できます。

人事ポリシーの社内へのメリット

社内において人事ポリシーは、経営層から現場まで一貫した判断を可能にする指針として機能します。評価・育成・処遇に関する方針を統一することで、どの部署でも共通の基準で人材マネジメントが行えるようになります。また、管理職にとっては部下の育成や評価を行う際の明確な基準となり、判断のばらつきを防ぐ役割を果たします。

社内における人事ポリシーのメリットは、以下の通りです。

- 人事運用の透明性が高まり、社員の納得感を醸成

- 部署間や上司による判断のばらつきを防止し、公平性を保持

- 従業員エンゲージメント向上による離職率の低下やモチベーションアップ

- 企業文化の強化と浸透により、社員の自律的な行動を促進

人事ポリシーを設け、それにリンクした人事制度を整備することで、透明性が高まり、社員の納得感を醸成できます。また管理職個人の主観的な判断を抑え、公平性を担保できるため、社員の信頼を得やすくなります。その結果、従業員エンゲージメントの向上や離職率の低下、モチベーションアップなどを実現。企業文化の浸透を後押しし、社員一人ひとりの自律的な行動を促進する基盤ともなります。

人事ポリシーの社外へのメリット

人事ポリシーは社外に対しても多くの役割を果たします。採用広報や企業ブランディングでは、企業がどのような価値観を持ち、どのような人材を求めているかを明確に伝える手段となります。また、投資家や取引先に対しては、人的資本に関する情報開示の一環として活用され、企業の持続的な成長力を示す材料となります。加えて、労務リスクやコンプライアンス対応の観点からも、明文化されたポリシーは有効な備えとなります。

社外に対する人事ポリシーのメリットは、以下の通りです。

- 採用におけるミスマッチを減らし、価値観に共感する人材を引きつけやすくなる

- ESG(環境・社会・企業統治)対応や統合報告書における人的資本開示に活用できる

- 企業の対外的信頼性や持続可能性を高める材料となる

人事ポリシーがあることで、人事部だけではなく採用にかかわる社員すべてが、会社が求める人材像を理解できます。一方で、求職者にも会社がどのような人材を求めているかが伝わるため、採用のミスマッチが起きにくくなります。採用ウェブサイトなどに人事ポリシーを盛り込むと有効です。

また、人事ポリシーは投資家や取引先といったステークホルダーに対して、企業の人への姿勢を打ち出します。人的資本開示の一部として機能し、持続的に価値を生み出す体制が整っていることを示すものです。結果として、企業の信頼性・透明性・持続可能性を高め、長期的なパートナーシップや資金調達に好影響をもたらすことが期待できます。

人事ポリシーの内容

学術的に体系化されたものは存在しませんが、人事ポリシーは、四つの型に分類される傾向にあります。

Philosophy型(価値観・哲学型)

Philosophy型は、企業が人材をどのように捉え、何を重視しているのかといった「人事の基本思想」を示す型です。「どのような社員でありたいか」を明示しており、経営理念や社訓として示されるケースが多くみられます。

Philosophy(価値観・哲学)型の人事ポリシーは、全社員に共通する価値観として、企業文化の根幹を成します。この型を通じて、企業は単に能力や成果ではなく、人材そのものの存在価値をいかに評価しているかを発信できます。

Requirements型(要件型)

Requirements型は、企業が求める人材に対する要件を明示したものです。採用・評価・昇進時の基準として用いられるケースが多くみられます。「高い専門性を持った人材」「挑戦意識の強い人」といった表現方法がその一例です。

Way型(行動・心得型)

Way型は、社員に期待される日々の行動様式や判断基準、マインドセットを示す型です。Requirements型で示された人材像を、より具体的な行動に落とし込むものといえます。そのため、日常業務の中で社員が実践すべき行動規範としても活用できます。

Policy型(方針型)

Policy型は、企業が社員に対して何を行うかを言語化したものです。具体的には、賃金や採用、等級、配置といった人事に関する具体的な方針として示されます。この型では、企業が社員に対してどのような支援を行い、どのような仕組みで人材を育てるかといった制度的な枠組みを提示します。

人事ポリシーの作り方

人事ポリシーは、単なる制度の補足資料ではなく、企業の経営理念や戦略と連動した人材マネジメントの根幹をなすものです。そのため、策定にあたっては表面的な整備ではなく、企業の思想や将来像を反映した丁寧な設計が求められます。以下に、人事ポリシーを策定する際の一般的な五つのステップと、その際に役立つフレームワークについて解説します。

ステップ1:経営理念やビジョンの明確化

人事ポリシーを組織の成長に結びつけるには、経営戦略と連動させることが重要です。そのため、人事ポリシーを制定する第一段階として、自社の経営理念やビジョンを明確にする必要があります。企業としてどんな未来を描いているのかを話し合い、明文化します。すでに経営理念やビジョンが設定されている場合は、今一度自社の状況を照らし合わせて検討します。

また、この段階では経営資源の強み・希少性・模倣困難性・組織適合性などを分析するVRIO分析のフレームワークが役立ちます。外部環境と自社資源の両面からビジョンと人材要件の整合性を検証し、人事ポリシーの「軸」を形づくることが可能です。

ステップ2:人材戦略の整理

次に、「どのような人材を求め、どのように育て、どう処遇するか」といった人材戦略を整理します。採用、育成、評価、報酬といった各要素における方針を体系的に整えることで、実際の制度と連動する骨格ができます。

この段階では、ロジックツリー分析が有効です。ロジックツリーを使えば「優秀な人材を確保したい」という抽象的な目的を、採用条件、育成体系、評価方法などの具体的な項目にブレークダウンできます。さらに自社の強み・弱み・機会・脅威の関係を明らかにするクロスSWOT分析では、自社に最も適した人材戦略の方向性を見いだすことが可能です。

ステップ3:現場のヒアリング・巻き込み

策定した方針が実際に現場で機能するかどうかを見極めるためには、現場やマネジメント層へのヒアリングが欠かせません。トップダウンでの一方的な策定では、現場で形骸化する恐れがあります。運用を見据えて、実状に即した意見を取り込む必要があります。

このステップでは、根本原因分析(Why分析)やKepner Tregoe(ケプナー・トリゴー)分析が役立ちます。とくに、既存の人事制度がうまく機能していない場合、原因を多角的に洗い出せるため、課題の本質に迫れます。現場課題を構造的に捉え、人事ポリシーの改善点を導く上で効果的です。

ステップ4:社内向けにわかりやすく言語化

ポリシーは理念だけでなく、現場で理解され、日常業務に反映されてこそ意味を持ちます。そのためには、抽象的な専門用語ではなく、平易で親しみやすい表現に落とし込むことが重要です。社員全員が共感し、自らの行動と結びつけられるような表現での記述が求められます。

ここでは、SCAMPER分析が役立ちます。SCAMPER分析とは、代用・結合・適応・修正・転用・除去・逆転といったアイデア発想型のフレームワーク。たとえば、他社事例をもとに自社文化に適応させた表現に変換したり、抽象表現をより実践的な言葉に言い換えたりする工夫が可能になります。

ステップ5:経営層・人事部門での最終承認

最終的には、策定した人事ポリシーが経営の意志として明確に承認され、全社に共有される必要があります。経営層の合意形成にあたっては、人事ポリシーの戦略的意義や、各施策との整合性を説明できることが重要です。

この段階では、SWOT分析やPPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)分析が有効です。これらの分析で、人事資源の分配や重点投資の優先順位を明確にすることが可能です。たとえば、成長領域に対する人材投資を厚くし、維持部門には効率性を重視するなど、ポリシーに経営的な整合性を持たせるための根拠資料として活用できます。

人事ポリシーの運用方法

人事ポリシーは、策定後に組織全体に根づかせ、実際の人材マネジメントの中で生かされて初めて意味を持ちます。ここでは、運用を効果的に進めるための四つのポイントについて具体的に解説します。

ポイント1. 制度と人事ポリシーの連動

人事ポリシーの運用において基本となるのが、人事制度との整合性を確保することです。採用、評価、報酬、育成といった個別の制度が、ポリシーで示された方針と一致していなければ、社員にとってはポリシーが形骸化してしまいます。

たとえば、「挑戦する人材を評価する」というポリシーを掲げている企業が、実際の評価制度では成果のみを重視し、プロセスや行動を正当に評価していなければ、社員の行動と組織の意図にギャップが生じてしまいます。ポリシーに沿った評価基準を見直すことが重要です。

人事ポリシーと人事制度の整合性が保たれることで、社員のモチベーションが向上したり、生産性が高まったりする効果が期待できます。

ポイント2. 現場への浸透

明確なポリシーを設定したら、現場の社員や管理職の理解を得ることが重要です。そのため、日常の業務の中で繰り返し接点を持ち、行動の基準として活用される工夫が求められます。

一般的な施策としては、社内研修やeラーニング、イントラネットへの掲載、ポリシーを図解で示したブックレットの配布などが挙げられます。とくに管理職には、部下の評価や育成の場面で直接ポリシーが影響するため、「マネジャーハンドブック」などにより、現場での判断基準として使えるようにすることが有効です。

また、上司と部下の認識のすり合わせの際も工夫が求められます。たとえば、「オープンなコミュニケーション」という人事ポリシーを設定したら、それに沿った「1on1ミーティングガイドブック」を配布します。どのような話題を取り上げるべきか、どのようなスタンスでのぞむかが明確になることで、コミュニケーションの活性化につながります。

ポイント3. 定期的な見直し

人事ポリシーは、社会情勢や法改正、社員の価値観の変化に応じて、定期的に見直す必要があります。ポリシーが時代に合っていないまま放置されると、社員の納得感を失い、組織の柔軟性にも悪影響を及ぼします。

たとえば、これまで終身雇用を前提とした「長期勤続・安定貢献型の人材」を重視していた企業は、近年の多様な働き方やジョブ型雇用の潮流に対応するため、「専門性と成果を軸にした自律型人材」へとポリシーを変更することが必要です。また、女性活躍やLGBTQ+への配慮など、ダイバーシティに関する要素も、近年の人事ポリシーに影響を及ぼしています。

このように、環境の変化に柔軟に対応することで、常に時代に即した人材観を組織内外に示せます。

ポイント4. KPIやエンゲージメント調査による効果測定

人事ポリシーが組織にどれほど影響を与えているかを把握するためには、定量的な評価が欠かせません。従業員満足度、定着率、生産性、エンゲージメントスコアなどの指標を活用し、ポリシー運用の実効性を継続的に検証することが必要です。

たとえば、ポリシーに「働きがいのある職場づくり」を掲げた場合、定期的なエンゲージメントサーベイを導入することで現場の課題と改善点を見いだせます。運用状況の可視化は、経営層に対する報告や、次なる施策の立案にも有効です。人事ポリシーが組織のどこに、どのようなインパクトを与えているかを把握することで、より精度の高い人材戦略の実行が可能になるのです。

骨太な「企業らしさ」を作るには、人事ポリシーが不可欠

〈 プロフェッショナルに聞く 〉

- 大矢 雄亮さん

- 株式会社グロービス

グロービス・コーポレート・エデュケーション ディレクター

企業の「らしさ」を特徴付け、ビジネスにおける競争優位を保つ基盤となる「人事ポリシー」。人材育成と組織開発の両面から、企業の経営戦略の実現を支援する株式会社グロービスで、法人事業を担う部門の経営企画を務める大矢雄亮さんは、「人事に関するさまざまな施策やキーワードの中でも、人事ポリシーは古くて新しい課題」と述べています。人事ポリシーの重要性をあらためて問い直す大矢さんに、策定・運用のポイントをうかがいました。

私の実感として、「自社の人事ポリシーは?」という問いに対して、明確な答えを持っている企業はあまり多くありません。「おそらくこのようなもの」といった回答をする企業が、全体の9割程度です。どの企業にも採用、評価、人材育成、次世代の経営層人材の選定などに関しそれぞれの方向性があると思います。しかし、「人事ポリシー」という基盤があった上で、これらの方向性を言語化し、戦略を立てている企業はまだ多くないと言えるでしょう。

課題にすらなっていない課題

“人事ポリシーを策定していない企業”に人事に関する課題を聞いてみると、「評価制度や人材育成などの各施策が連動しておらず、個別のプロジェクトで終わってしまう」「肝いりの施策でも全社的に大きな効果が生まれにくい」といった回答が出てきます。これは各施策に一貫性がなく、現場がマネジメントに苦慮している可能性を示唆しています。

一方、“人事ポリシーを策定している企業”でも、経営層や社員に浸透することなく形骸化しているケースが少なくありません。人事ポリシーが、日々の業務や上司および経営層の意思決定にどうつながっているのかが理解されていないため、経営層と人事部門、あるいは人事部門と現場マネジャーの間で認識の齟齬が生まれやすくなっているのでしょう。結果として、人事ポリシーを策定していない企業と似た課題に直面することになります。

人事ポリシーが人材に関する意思決定のよりどころや基本理念であることを考えると、人事ポリシーが明確化・明文化され浸透していれば、各部門、あるいは各人がそれぞれの施策に対して表層的な理解ではなく、「何を大事にすべきか」がわかるようになります。同時に、自由度高く現場をマネジメントできる状態につながります。しかし現状は、「人事課題の根本に人事ポリシーがない」という点が認識されていないため、課題にすらなっておらず、見過ごされているケースが多いのです。

人事ポリシー策定時に議論すべき事項

人事ポリシーを策定するにあたりポイントとなるのは、時間をかけてしっかりと作りこみ、「自分たちのもの」にすることです。経営層や従業員を巻き込みながら議論を尽くし、企業としての方向性や考え方、大切にすべき思いを織り込んでいく必要があります。

このとき、特に時間をかけて議論すべき内容が二つあります。一つ目は「組織として目指したい世界観」です。まず、大前提となるこの部分を明文化します。例えば、以下のような観点です。

- どのような人材が報われる組織にしたいのか

- 長く会社に在籍してほしいのか、サイクルを早めて新陳代謝を高めていきたいのか

- 性善説・性悪説、どちらを前提にするのか

二つ目に議論すべき内容は、「競争優位性との連動」です。その企業におけるビジネス上の競争優位を考え、それを維持・伸長させていくためには何が必要なのか。以下を踏まえた組織運営・人事ポリシーの策定が重要です。

- 自社のビジネス上の強み、ビジネス戦略は何か

- その強みを伸ばしていくために、どのような人材が必要か

- その人材が活躍できる組織とは何か

これら二つを議論し、人事ポリシーを策定するためには、経営層の思いや判断が欠かせません。だからこそ、経営層を巻き込む必要があり、人事自身が経営を理解している必要もあります。

重要なのは周知・浸透の取り組み

策定した人事ポリシーは周知・浸透の取り組みがあって初めて意味を成すもので、作っただけでは形骸化してしまいます。重要なのは、経営層や現場のマネジメント層が日常的に人事ポリシーを引用すること。その意味では、人事ポリシーは策定時に「浸透する(しやすい)かどうか」が決まっていると言えるのです。また、日常的に引用されるためには、人事ポリシーは覚えやすく使いやすい、キャッチーなフレーズであるほうが望ましいでしょう。

例えば、グロービスの人事ポリシーには「自由と自己責任」というキーワードがあります。経営層とマネジメント層があるテーマについて議論するとき、「『自由と自己責任』に照らし合わせると、こういうことではないか」と相互の認識をすり合わせることができます。これは、1on1などのミーティングでも同様です。経営層や人事、上長が普段の会話に人事ポリシーを頻繁に登場させ、あらゆる判断の基準にしながら発信していくのです。

時間をかけて議論し、覚えやすく使いやすい人事ポリシーを策定したら、後は日常的に引用しながらメンバーに意識付けをしていきます。それが当たり前のようにできている企業は、戦略や人事施策に一貫性があり、現場マネジャーが人事ポリシーを指針に自律的なマネジメントを実践できるようになります。これこそが人事ポリシーを策定するメリットであり、企業の「らしさ」の醸成や業界における競争優位につながっていくのです。

- 参考になった2

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント