パワハラ

パワハラとは?

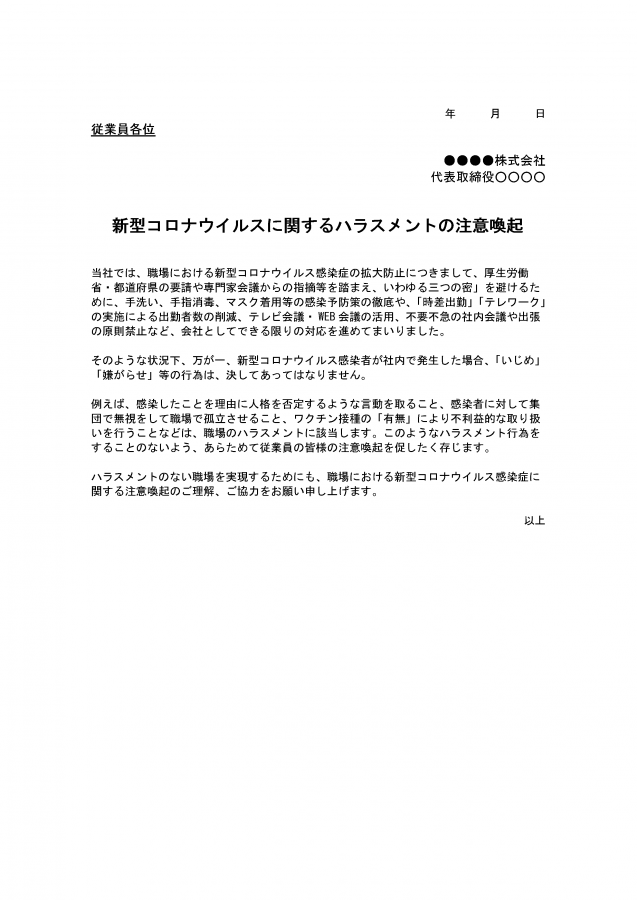

パワハラとは、「パワーハラスメント」の略称であり、職場での優越的な立場を利用した嫌がらせのことです。2020年6月1日、企業にパワハラ防止を義務付ける「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が施行されたことで、近年さらに注目を集めています。閉じた環境の中で起こりやすい「いじめ」や「嫌がらせ」は、職場でも注意すべき問題の一つです。

パワハラは法令において詳細な定義がされており、判例も蓄積されています。具体的にどんな例がパワハラに該当するのか、「6類型」に基づいて理解するとわかりやすくなります。

パワハラの定義

職場におけるパワハラについて定めた法律が「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」です。労働施策総合推進法第30条の2第1項で、パワハラおよび企業が講ずべき措置について下記のように定義しています。

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

- 【引用】

- 労働施策総合推進法|e-Gov法令検索

厚生労働省では上記法令に基づき、下記の三つの要素を満たす言動を、職場におけるパワハラだと定義しています。

- 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(優越的な関係)を背景

- 業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える

- 労働者の職場環境を悪化させる行為

- 【引用参考】

- みんなでなくそう!職場のパワーハラスメント|厚生労働省

パワハラ定義の3要件

では、三つの要素は、それぞれどのような意味を持つのでしょうか。

職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(優越的な関係)を背景

「優越的な関係」とは、肩書や職位における上下関係だけでなく、専門性や経験、学歴などさまざまな要素における関係が該当します。その中でも、職場におけるパワハラと特に関係が深い要素が「地位の優位性」です。職場では、上司から部下など、力関係を背景としたパワハラが多くあります。

また、一般的に「パワハラ」は上司が目下の者に圧力をかける行為だと思われがちですが、部下が上司にパワハラ行為に及ぶケースもあります。例えば、「上司の昇進に響くことをしてやろう」と、わざと上司から嫌がらせを受けているように振る舞う行為もパワハラの一種です。パワハラは、「自分の地位を利用した行為」が広く該当する可能性があると考えるとわかりやすくなります。

業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える

社会通念上、業務の範囲を超えて明らかに限度を超した言動により、被害者が精神的・身体的な苦痛を受けた場合もパワハラに該当します。「社会通念上ふさわしくない言動かどうか」は、さまざまな要素を総合的に見て、客観的に判断する必要があります。判断材料の例は、下記のとおりです。

- 言動の目的

- 言動を受けた労働者の問題行動の有無

- 言動の内容・程度

- 言動が行われた経緯・状況

- 言動の態様・頻度・継続性 など

「業務の適正な範囲かどうか」は、事案ごとに上記の要素を見て判断する必要があり、見極めが難しいと感じる人は多いでしょう。そこで、職場における言動が業務の適切な範囲であるかどうかが争点となった判例を、パワハラに認定されたケース、認定されなかったケースに分けて紹介します。

パワハラ認定されたケース

・海上自衛官(21歳)

・上官

●事件の内容

上官は、部下である21歳の海上自衛官に対して「お前は三曹だろ。三曹らしい仕事をしろよ」「お前は覚えが悪いな」などの発言を、約2ヵ月間にわたって繰り返していた。

海上自衛官はうつ病を発症し、後日、護衛艦の中で首を吊って自殺。判決にあたっては、「上官からの指導が、業務の適切な範囲内であるか」が、争点の一つとなった。

●判決

2ヵ月間にもわたる上司が部下を誹謗する発言は、精神的な負担を過度に蓄積させる行為だとして、指導として相当ではないと判断された。結果として、「業務の適切な範囲を超えている」として、自殺と上官の行為に因果関係があると認められている。

海上自衛隊の判例では、言動の内容や2ヵ月間にわたった継続性や頻度から、「業務の適正な範囲を超えている」と認められました。なお、同判例では、被害者本人の心理的耐性ではなく、一般的な心理的耐性を基準に判断されています。仮に、暴言を受けた人物の心理的耐性が強かったとしても、一般的に見て相手が過度なストレスを受けるものであればパワハラと認められる可能性は高いでしょう。

パワハラ認定されなかったケース

・建設施工業務に従事していた男性所長

・所長の上司

●事件の内容

部下である男性所長の営業所に、上司が監査に訪れると、架空出来高の計上をはじめとした不正経理が発覚した。しかし、不正経理を是正するように再三にわたり指導しても、男性所長は約1年間是正しようとしなかった。その後、上司は日報報告の際に𠮟責し、業績検討会では「会社を辞めれば済むと思っているのかもしれないが、辞めても楽にならない」などと発言した。

男性所長は、業績検討会の3日後に「怒られることに疲れた」などの内容が記載された遺書を残して自殺。男性所長の遺族が、会社に対して民事損害賠償を請求した。

●判決

1年以上が経過しても架空出来高の是正がされておらず、工事日報も作成されていなかった。この経緯から、上司の激しい𠮟責は正当な業務の範囲内であると認められた。

パワハラだと認められなかったこの判例では、何度指導しても問題行為が是正されなかった過程が重視されました。指導を尽くしても改善が見られない場合は、厳しい指導となっても正当と認められる可能性が高いといえます。

労働者の職場環境を悪化させる行為

精神的・身体的苦痛を与えるような言動により、労働者の職場環境が不快なものとなり、能力の発揮に悪影響を及ぼす場合が該当します。急に大声で怒鳴ったり、失敗を必要以上に強く責めたりする行為が一例です。このような言動があると、行為を受けた本人だけでなく、周囲の人間も圧力を感じ、仕事に影響が出ます。言動を起こした本人に悪意がないとしても、周りが不快に感じるとパワハラに当たる可能性があります。

なお、この場合の「労働者」は、雇用形態を問いません。正社員だけでなく、パート・アルバイトなどのあらゆる雇用形態が対象となります。

パワハラの種類と該当する言動と事例

厚生労働省では、職場のパワハラを下記の6種類に分類しています。

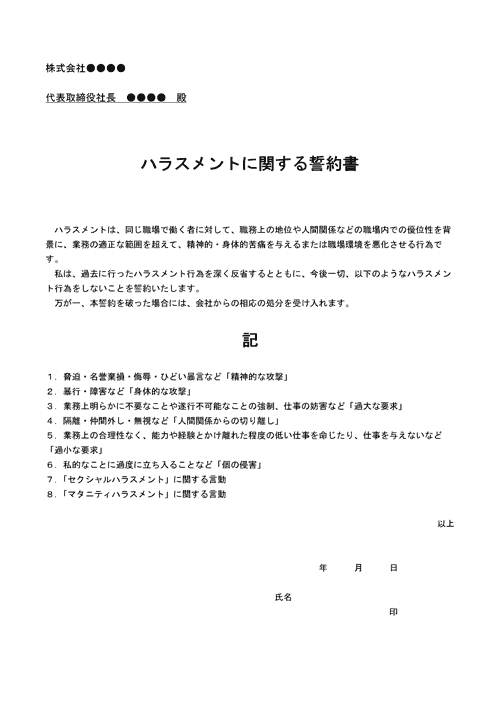

- 身体的な攻撃

- 精神的な攻撃

- 人間関係からの切り離し

- 過大な要求

- 過小な要求

- 個の侵害

ここからは、上記の6種類に基づき、パワハラに該当する例・該当しない例を交えて解説します。なお、上記はあくまでパワハラの一般的な言動を六つに分類したものです。これらに当てはまらないものはパワハラではない、ということではありません。

1)身体的な攻撃

身体的な攻撃とは、暴行や傷害など身体的接触を伴う行為です。相手がけがをした場合や心身の不調を発症した場合は、傷害罪に該当する可能性もあります。ただし、故意ではなく相手に傷を負わせてしまった場合や、優越的な背景がないトラブルは、パワハラに当たらない場合があります。

パワハラに該当する例

- ミスをした部下を殴る

- 部下の椅子を蹴とばす

- 相手に物を投げる

パワハラに該当しない例

- 誤ってぶつかり、相手が傷を負った

- 手が滑って物をぶつけてしまった

- 同僚同士でけんかをした

2)精神的な攻撃

精神的な攻撃とは、脅迫や名誉棄損、侮辱、暴言など、接触を伴わない攻撃のことです。何度注意しても従業員が問題のある言動を改善しない場合に、強い口調で注意するケースはパワハラに該当しない可能性があります。

また、特定の相手に対して発したものではないとしても、客観的に判断して特定の相手を傷つけている言動であれば、パワハラと認められます。特に、性的指向や性自認に関する発言は、知らぬ間に相手を傷つけているケースもあります。

パワハラに該当する例

- ほかの従業員がいる中で人格否定する

- 日常的に大声で怒鳴りつける

- クビや解雇をにおわせる発言をする

パワハラに該当しない例

- 別の部屋に呼び、理由を交えながら論理的に指導する

- 何度注意しても問題行動が改善されないため、強めの口調で注意する

- 重大な問題行動を起こした従業員に、一定の度合いで強めに注意する

3)人間関係からの切り離し

人間関係からの切り離しとは、本人の意に沿わない形で、同僚や上司との接点を意図的に切り離す行為です。例として、隔離や仲間外れ、無視などの行為が挙げられます。本人自体が他人と積極的に関わりたくないと思っていても、一方的な都合で人間関係を切り離せばパワハラと見なされることがあります。

パワハラに該当する例

- 特定の社員だけ故意にミーティングに呼ばない

- 挨拶されても無視をする

- 気に入らないという理由でプロジェクトから外す

パワハラに該当しない例

- 研修のために別室で課題を与える

- 懲戒処分を受けた従業員に対し、復帰にあたっての研修を受けさせる

- 感染症対策のため各従業員のデスクを離す

4)過大な要求

過大な要求には、業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害などが該当します。

パワハラに該当する例

- 不要な深夜残業を強いる

- 適切な指導がなく業務を丸投げする

- 自分の家の掃除をさせる

パワハラに該当しない例

- キャリアアップや育成のためにレベルの高い課題・業務を課す

- 繁忙期など、時期的な理由で一時的に業務量を増やす

- 無理のない範囲で未経験の仕事を割り振る

5)過小な要求

過小な要求とは、業務上の合理性なく、当人が持つ能力や経験に見合わないような程度の低い仕事を命じることです。また、わざと仕事を与えない行為も、過小な要求に該当します。

パワハラに該当する例

- 特定の社員にだけ理由なく仕事を与えない

- 専門職の従業員に誰でもできる仕事ばかりを課す

- 能力が低いからと掃除のみをさせる

パワハラに該当しない例

- 労働時間を踏まえて業務を調整する

- 労働者の能力に応じて業務内容や業務量を一時的に減らす

- 体調不良の従業員に対し業務量を減らす

6)個の侵害

個の侵害は、プライベートな内容に対して過度に立ち入ることです。親交があっても、社内の人間に話したくないことは多くあります。ただし、業務上必要な情報を聞く行為はパワハラには当たらず、線引きが重要です。

パワハラに該当する例

- 飲み会や行事への参加を強制する

- 退勤後の予定を提出させたり、無理やり聞き出したりする

- 有給休暇を取得する理由を細かく聞く

パワハラに該当しない例

- キャリア計画のために業務上必要な内容をヒアリングする

- 公的保険の加入手続きに必要な情報を聞く

- 入社にあたって健康上問題ないかを聞く

パワハラに該当しないケース(業務の適正範囲)

パワハラに該当するか否かを判断するために重要な要素が「適切な指導かどうか」です。適切な指導が行われている場合は、パワハラとは認められません。適切な指導とは、「業務の適切な範囲内であること」「精神的・身体的苦痛がないこと」の2点から判断します。

「業務の適切な範囲」とは、業務上必要な指導や教育の範囲を指します。業務の適正な範囲内であれば、上司や先輩の注意の仕方に不快感や怒りを抱いたとしても、パワハラには該当しません。例えば、部下が問題行動を是正しなかったので、強めの口調で指導をしたとします。この場合、部下が不快感を抱いたとしても、客観的に見て業務の適切な範囲内であればパワハラには当たらないことになります。

「この言動もパワハラに該当するのではないか」と意識し過ぎると、業務上必要な指導や教育ができない状況になりかねません。パワハラ防止法は、職場から不快感を取り除き、全ての社員が気持ち良く、効率良く働くためのものです。精神的・身体的苦痛にならないよう、言動に十分注意しながら、必要な教育・指導を進める必要があります。

パワハラに該当する言葉・発言とは

業務上必要な注意や指導でも、人格を否定するような言葉や過激な言葉は、精神的・身体的苦痛を与えるパワハラに該当する可能性があります。特に、近い関係性の人に注意するときほど、思わず人格を否定するような言葉が出てしまうので注意が必要です。パワハラに該当しうる発言の具体例を、6類型に合わせて例示します。

1.身体的な攻撃

- 「ふざけるな」と頭をたたく

- 「こんな簡単なミスをするな」と書類を投げつける

2.精神的な攻撃

- 「こんなこともできないなんて、使えないやつ」

- 「小学校からやり直しなさい」

3.人間関係からの切り離し

- 「あいつは気に入らないから無視しよう」

- 「君はこれからミーティングに参加しなくていいよ」

4.過大な要求

- 「この仕事、全部自分で調べながら終わらせてね」

- 「今日中に残業して仕事終わらせて」(急ぎではない仕事に対して)

5.過小な要求

- 「あなたに任せる仕事はないよ」

- 「今日は1日掃除だけやっておいて」

6.個の侵害

- 「有給休暇を取ってどんな予定があるの?」

- 「彼氏とは結婚の予定あるの?付き合ってどのくらい?」

「パワハラ」について深く知る記事一覧

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント