セクハラ

セクハラとは?

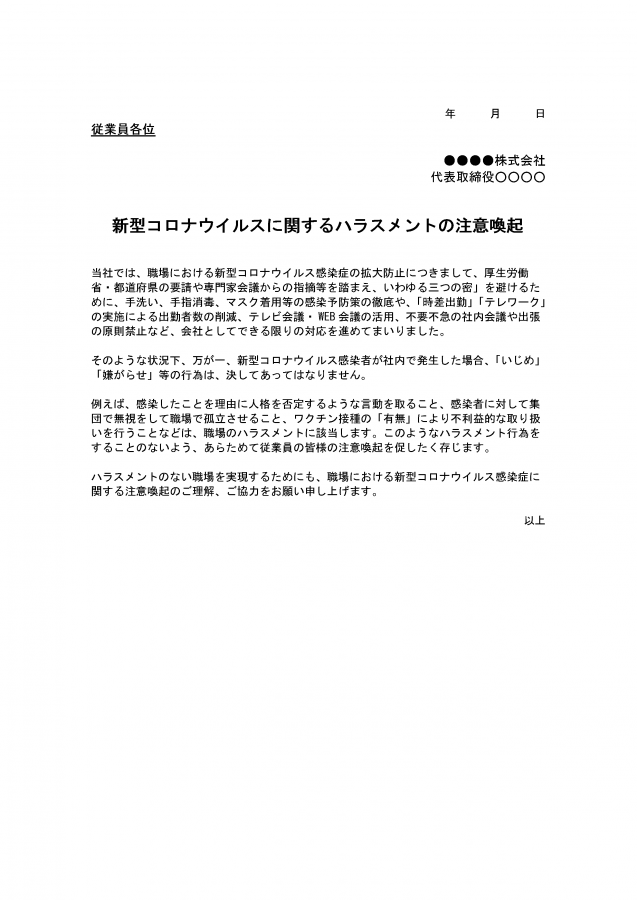

「セクハラ」とは、セクシュアルハラスメントの略であり、性的な嫌がらせのことをいいます。従業員が働きやすい職場づくりを目指す上で、セクハラを未然に防止することは重要です。また、大企業では2020年6月からパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行され、同時に男女雇用機会均等法のセクハラ防止対策も強化されています(中小企業は2022年4月1日に施行)。職場におけるセクハラは、「対価型」「環境型」「制裁型」「妄想型」の四つに分類することができます。

セクハラの定義

セクハラ防止の大前提として「何がセクハラに該当するのか」を理解しておく必要があります。男性から女性に対するものと思われがちですが、女性から男性、または同性同士でも起こり得ます。セクハラは全従業員に共通する問題と考え、慎重に対応しなければなりません。

「職場におけるセクハラ」の定義

「職場におけるセクハラ」は、男女雇用機会均等法によって以下のとおり定義されています。

- 職場において従業員の意に反する性的な言動が行われること

- 性的な言動を拒否したり抵抗したりすることによって解雇や降格、減給などの不利益を受けること

- 性的な言動によって職場の環境が悪くなり、従業員の能力の発揮に重大な悪影響が生じること

職場において従業員の意に反する性的な言動が行われること

職場で従業員が望まない性的な発言は、セクハラに含まれます。「職場」とは業務上関係する場所を幅広く指すため、注意が必要です。例えば、仕事で行く必要のある顧客企業や出張先、業務の延長にある宴会、接待の場なども対象となります。会社の中における言動だけが、セクハラの対象となるわけではありません。

性的な言動を拒否したり抵抗したりすることによって、解雇や降格、減給などの不利益を受けること

性的な言動への拒否や抵抗の報復として、特定の従業員が不利になるような行動を起こすこともセクハラに当たります。例えば、社長の性的な発言をとがめたことから給与や賞与が下げられた、部署を異動させられた、といった状況はセクハラに該当するでしょう。また、他人への性的な言動をやめるように注意した後に報復を受けるなど、性的な言動が自分に向けられたものでなくてもセクハラの対象となります。

性的な言動によって職場の環境が悪くなり、従業員の能力の発揮に重大な悪影響が生じること

性的な言動によって生じる職場環境への悪影響も、セクハラに含まれます。例えば、「職場にアダルト系ポスターを張る」「ある従業員の性的なうわさを流す」「従業員の肩をもむ」などが該当します。このケースでは、他の従業員が間接的に不快感を覚える場合も多く、セクハラを働く当人に自覚がないことがあります。

また、セクハラと合わせて三大ハラスメントといわれるものが、パワハラとマタハラです。セクハラ・パワハラ・マタハラは、いずれも職場で起こりやすいハラスメントです。

-

セクハラ

セクシャルハラスメントの略。性的な言動による嫌がらせのこと。 -

パワハラ

パワーハラスメントの略。上司が部下に故意に苦痛を与えるなど、立場を利用した嫌がらせのこと。 -

マタハラ

マタニティハラスメントの略。妊娠中または出産後の女性に対する嫌がらせのこと。

セクハラの判断基準について

厚生労働省の資料では、事案ごとに「労働者の意に反する」か、および「就業環境を害される」かどうかを、労働者の主観と客観性の両面に照らして個別に判断する必要があるとしています。詳しくは下記の資料をご覧ください。

判断に迷った場合は、社会保険労務士・弁護士といった専門家や、官公庁の窓口に相談することが重要です。

職場における4種類のセクハラ(言動例)

職場におけるセクハラは、大きく4種類に分けられます。

1)対価型セクハラ

対価型セクハラは、何らかの措置を優遇する対価として性的な行為を求めるケースを指します。相手が要求に応えなかった場合に、その腹いせに報復的な行為をすることも対価型セクハラです。対価型セクハラは上司から部下など、立場を利用して行われるケースも多くあります。対価型セクハラの具体例は、以下のとおりです。

- 昇給・昇格させる代わりに性的な行為を求める

- 性的な行為をとがめられたため、降格を命じる

- 性的な行為の要求に応えてくれなかったため、希望していない部署に異動させる

2)環境型セクハラ

環境型セクハラは、職場での性的な言動や装飾物の設置などによるセクハラです。実際に、従業員が休憩中に性体験や性癖などの話をして訴えられたケースもあります(最一小判平成27年2月26日)。

環境型セクハラには、本人は遊び半分で、セクハラをしている自覚がない場合が多く見られます。また、周囲の人が我慢していることに気が付かず、どんどんエスカレートする場合もあります。環境型セクハラを予防するためには、「自分の言動は大丈夫」と過信せず、従業員一人ひとりが周囲に対する配慮を持つことが重要です。具体例は、以下のとおりです。

- 性的な内容の会話をする

- アダルト系ポスターや玩具を設置する

- 飲み会でお酌を求めたり、料理を皿に取り分けたりすることを強制する

- カラオケでのデュエットを強制する

3)制裁型セクハラ

制裁型セクハラは、異性に対して圧力をかけるセクハラです。「女性が俺に意見することは許さない」「女性の上司の指示には従わない」など、明らかに性別を理由とした態度を指します。制裁型セクハラは、直接身体に触らずとも、態度に表れることが多い特徴があります。具体例は、以下のとおりです。

- 女性の同僚からの発言をまったく聞き入れない

- 女性の上司が言うことを無視する。または男性の上司に指示を仰ぎ直す

- 「女性はサポート役に徹するべき」などと発言する

- 子育て中の従業員に対して「時短勤務はいいよな」などと発言する

- 面接時に応募者に対して「子どもを育てながら仕事したいの?」などと質問する

4)妄想型セクハラ

妄想型セクハラは、相手が自分に好意があると勝手に決め付け、それに基づいた言動を取るものです。

例えば、相手が笑顔であいさつをしたり、出張に同行したりするだけで、「自分のことを好きかもしれない」と勘違いした言動を取ることをいいます。このケースでは、相手が明確に拒絶しないと、セクハラが加速しかねません。また、妄想型セクハラも本人が自覚していない場合が多くあります。具体例は、以下のとおりです。

- 休日も一緒に過ごそうとしつこく誘う

- 髪型が自分好みではないと指摘する

- 一緒に歩いているときに腰に手を回す

- 両思いだと思い込み、毎日のようにメッセージを送る

- ※「制裁型セクハラ」「妄想型セクハラ」の内容は、下記を参照

- 環境型、対価型のほかに「制裁型」「妄想型」が! 最近増えている新型セクハラの類型と、企業がとるべき対処&未然防止策|日本の人事部(ビジネスガイド提供記事)

多様化するセクハラ

セクハラには、上記のように「対価型」「環境型」「制裁型」「妄想型」の4種類がありますが、時代の流れとともに多様化しています。

特に近年は、インターネットの普及に伴ってセクハラの形が変わっているのが現状です。職場でセクハラ対策を進めるためには、セクハラの多様化にも対応しなければなりません。ここではメールやSNSを用いたセクハラの事例を二つ紹介します。

厚生労働省の男性職員が、同組織の女性職員に対してセクハラに当たるメールを送っていたとして戒告の懲戒処分が下った。男性職員は、約半年にわたり、食事の誘いなどのメールを何度も送っていた。

千葉県市川市で、女性職員に対してLINEで性的なメッセージの送信を繰り返していた男性職員に、減給10分の1の懲戒処分が下った。男性職員は、勤務中に「おなかが出ているんじゃないか」など体型に関するメッセージを何度も送り、勤務時間外にも性的なメッセージを送っていた。

このように、SNSを用いた性的なメッセージなども、セクハラに該当します。第三者が気付きにくいため、発生を未然に食い止められるよう、十分な対策を講じておくことが重要です。

「セクハラ」について深く知る記事一覧

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント