スモハラ

スモハラとは?

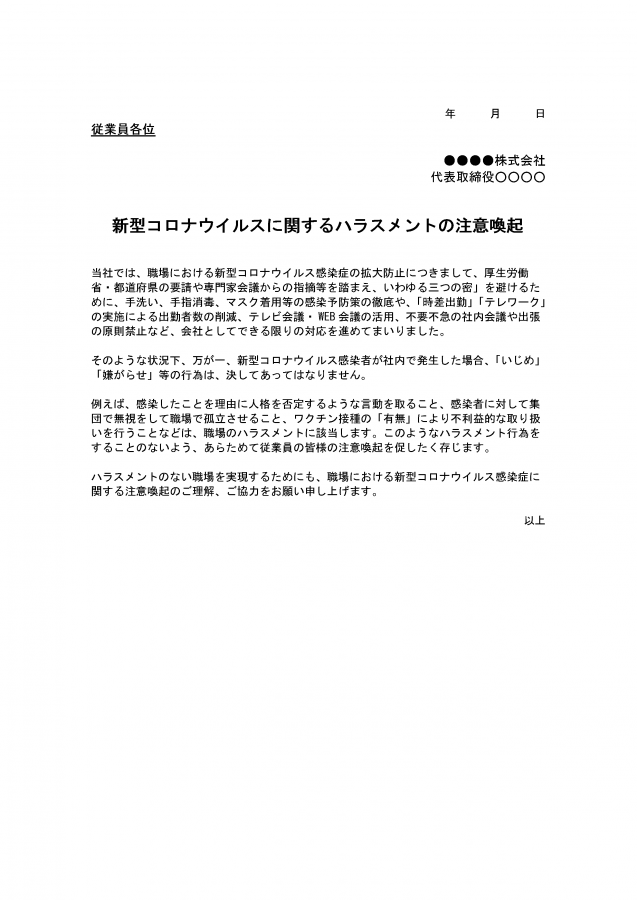

「スモハラ」とは、スモークハラスメントの略で、喫煙に関する嫌がらせ行為のことを指します。例えば、職場などにおいて非喫煙者が喫煙するよう強制されたり、たばこの煙にさらされたりすることなどがスモハラにあたります。それが上司によるものの場合は、パワーハラスメントにも含まれます。過去には、社内を分煙化するよう求めた従業員が解雇されたケースや、社長の喫煙による受動喫煙で体調を崩したケースなどが裁判にまで発展しました。日本国憲法においても、たばこの煙にさらされることは生命権や自由権といった基本的人権を侵害するものとして捉えられています。

断りづらい「吸っていい?」

吸える店が減ることで、スモハラ減少に期待

3月から4月は、送別会や歓迎会などで会社の飲み会が増える時期。社内禁煙がかなり浸透してきた現在、職場でたばこの煙にさらされることはほとんどありませんが、居酒屋ではまだそうはいきません。喫煙者から「たばこを吸っていい?」と聞かれて、「嫌です」とキッパリ断れる人ばかりでもないでしょう。喫煙者側に「たばこを吸う権利がある」ともいえるため、せめぎあいになっているのが実状でした。

従業員の意に反して受動喫煙にさらされることは「スモハラ」と呼ばれ、新たな労務問題としてクローズアップされています。副流煙には、肺がんや心疾患、脳卒中などのリスクが増加することが統計上明らかになっており、平成28年の厚生労働省の推計によると、受動喫煙が原因で亡くなった人(家庭など職場外での環境も含む)の数は日本全国で約1万5000人にのぼるそうです。

平成27年6月に労働安全衛生法が改正され、「事業者は、労働者の受動喫煙を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする」という文言が追記されました。努力義務ではありますが、企業が具体的に行うべき四つの受動喫煙対策がガイドラインで定められています。一つ目は、妊娠している従業員や未成年者の従業員など、特に配慮すべき従業員がいないかどうか現状を確認すること。二つ目は屋内全面禁煙、空間分煙などの適切な換気措置をとるハード面での対策。三つ目は職場の空気環境を測定し、浮遊粉じん濃度や一酸化炭素濃度が基準内であるかを確認すること。四つ目は、管理職や従業員に受動喫煙に関する教育を行い、協力を求めることです。

平成30年3月には、受動喫煙対策を強化する「健康増進法改正案」が閣議決定されました。病院や学校は「全面禁煙」、新規開店または客席100平方メートル超の飲食店は屋内「原則禁煙」との決まりが施行へと向かっています。そのため、飲み会などで使用される居酒屋も禁煙の方向へと進み、スモハラ自体が減少していくことが期待されています。日本よりも厳格な受動喫煙対策が企業に義務付けられている欧米にならい、日本でも受動喫煙対策が厳格化していくことが予想されます。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント