コミュニケーション

コミュニケーションとは?

「コミュニケーション(communication)」は、人間同士が行う考えや感情の伝達を意味します。ビジネスを発展させる上では、自社の従業員や取引先、顧客といった多様なステークホルダーと円滑なコミュニケーションを図る必要があります。

「コミュニケーション」に関する人事用語を絞り込む

- エンパシー

- ジャーゴン

- スティンザー効果

- インシビリティ

- ポジティブ・スピルオーバー

- グループ・ダイナミクス

- 社会的証明の原理

- NVC(非暴力的コミュニケーション)

- ダブルバインド

- 心理的柔軟性

- アサーションを実践するために

- アサーション

- ソーシャル・ローフィング

- ローカス・オブ・コントロール

- MUM効果

- 組織心理学

- セルフ・ハンディキャッピング

- パースペクティブ・テイキング

- 役割曖昧性

- アンカリング効果

- 自己開示

- 単純接触効果(ザイオンス効果)

- チャンクダウン、チャンクアップ

- 予言の自己成就

- パーソナルブランディング

- ツァイガルニク効果

- セレンディピティ

- SDS法

- ポライトネス理論

- ホールパート法

- ラポール

- 確証バイアス

- 後知恵バイアス

- DESC法

- 正常性バイアス

- プロテウス効果

- トンネリング

- フィルターバブル

- コンテクスト

- 非認知能力

- バイト敬語

- 立ち会議

- 心理的安全性

- カルチュラル・インテリジェンス

- トランスファラブルスキル

- インフルエンサー

- アイスブレイク

- エレベータートーク

- アンガーマネジメント

- ネゴシエーションスキル

- 21世紀型スキル

- ノンバーバル・コミュニケーション

- ゲーミフィケーション

- 感情労働

- ダイアローグ

- 質問会議

- 就業力

- EQ(Emotional Quotient)

1.コミュニケーションとは

「コミュニケーション」は現在、非常に広い範囲で使われている言葉です。広辞苑(第7版)はコミュニケーションを「社会生活を営む人間の間で行う知覚・感情・思考の伝達」などと定義しており、大きくは「伝える力」と「聴く力」に分わけることができます。

ビジネスの観点から見たときには、社内の従業員間の報告や連絡、上司から部下への指導、顧客とのやり取りや接客といった多岐に渡るシーンでコミュニケーションが発生しています。円滑なコミュニケーションは人間関係をよくするだけでなく、生産性や業績の向上にもつながります。

コミュニケーションは元々多様なものでしたが、近年はリモートワークの普及やグローバル化の進展により、そのあり方はさらに複雑なものになっています。企業はいま、自社の目的に応じて必要なコミュニケーションを戦略的に選択することが求められているのです。

コミュニケーションはなぜ重要なのか

職場におけるコミュニケーションには、「仕事に必要な関係性を構築する」「業務を円滑に進める」といった目的があります。人材開発専門誌『Learning Design』の調査によれば、多くの人が職場でのコミュニケーションを「お互いの考えていることを理解・共有し、関係を築きながら、仕事を円滑に進めるために必要不可欠なものである」と考えています。

職場でのコミュニケーションの重要性

では、コミュニケーションは職場にどのような効果を与えているのでしょうか。コロナ禍でのリモートワークの広がりをきっかけに職場でのコミュニケーションが減少したことで、職場にもたらしていた機能が見直されることになりました。

リクルートワークス研究所の調査によれば、コミュニケーションとは「職場の他者と関わる機会」であり、以下のような情報を得たり、関係性が構築されたりする機会と捉えられています。

- 上司や部下、同僚の仕事を知る機会

- 他部署の取組みや社内人脈などを広げる機会

- 自然に得られる学習経験

- そのほか、フィードバックや共助の機会

コミュニケーションが減少すると、仕事のノウハウが継承されない、職場の一体感が弱くなる、仕事の効率や生産性が下がる、といった弊害が生じます。たとえ1日に5分でも、上司と情報共有をしたり、チームで報告しあったりすることが、業務を進める上でプラスに働きます。オンラインや対面でのちょっとしたフィードバックが、チームの一体感を高めることもあるでしょう。職場のコミュニケーション不足は、迅速な情報共有や部門間の連携を阻害し、業務の弊害となると考えられます。

コミュニケーションがうまく機能しないと、ストレスを抱える・働きやすさを感じられない・チームワークがうまく機能しないなどのデメリットが生じます。こうしたマイナス面は、メンタルヘルス不調につながる可能性もあります。コミュニケーションが円滑であれば、上司とのスムーズな相談、心理的安全性の醸成、孤独感の解消など、働きやすさやチームワークにつながるメリットが期待できるでしょう。

2.コミュニケーション能力とは

多くの企業が従業員の「コミュニケーション能力」を重視しています。経団連が発表している「新卒採用に関するアンケート調査」によると、2018年までの調査項目である「企業が新卒採用の選考にあたって特に重視している点」は18年まで16年連続で「コミュニケーション能力」がトップとなっています。

ただし、「コミュニケーション能力」と一口に言っても、その中にはさまざまな能力が含まれています。コミュニケーション能力を効果的に活用するためには、自社にとって必要なコミュニケーション能力とは何かを具体的に定義する必要があります。人事において重要な採用、育成、評価の場面におけるコミュニケーション能力を考えます。

採用

会社のさらなる成長や従業員の早期活躍のため、採用時に自社がほしい能力を備えた人材を見極めることは重要です。たとえば、チームで連携できる人材がほしい場合は過去に他人と協力した経験を聞いたり、対応力を確認するためにあえて漠然とした質問をしたりと、面接時の質問に意図を持たせることが求められます。

リモートワークの普及により、非対面領域でのコミュニケーションに対応できる人材の需要も高まっています。リモートワークを導入している企業では、オンラインとオフラインの面接を組み合わせるのも選択肢の一つ。チャットでのコミュニケーションが主流であれば、これまで以上にエントリーシートなど「書く力」を重視してもよいでしょう。

育成

育成では、コミュニケーション能力の向上そのものを目的とするべきではありません。ビジネスにおけるコミュニケーションとは目的ではなく、業務を遂行する上での手段です。その観点から、「ロジカルシンキング」や「傾聴力」など業務を行う上で必要となるスキルを具体化し、育成できるプログラムを立案・実行していきます。

育成に際しては、スキルをピンポイントで身に付けられる研修形式と、上司から部下、先輩から後輩などからの日常的なフィードバックの中で身に付けさせるやり方があります。重要度と緊急度に応じて進めていきましょう。

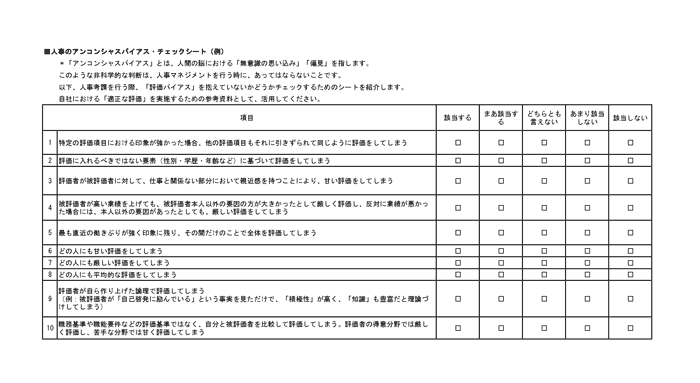

評価

「コミュニケーション能力」は定性的なものであるため、評価の場面では評価者の主観に左右されがちです。納得感のある評価を実施するためには、360度評価の導入や「毎日挨拶している」「ミーティング時に意見を発表している」などの具体的な成果の評価、「傾聴力」「意思伝達能力」といった評価しやすい項目に落とし込むといった工夫が必要です。

評価項目を明確にすることで、従業員も「会社は何を望んでいるのか」を知ることができ、望ましい姿に近付くメリットもあります。

3.コミュニケーションの種類

コミュニケーションは「対面」「非対面」「バーバル」「ノンバーバル」の四つの要素で考えることができます。「対面」はオフィスに出社して上司や同僚と直接会話を交わすコミュニケーション、「非対面」はメールやチャット、オンライン会議を利用したコミュニケーションです。また「バーバル」とは言葉や文字を介したものを、「ノンバーバル」とはジャスチャーや態度、表情といった非言語のものを指します。

(1)対面のコミュニケーション

「会社に出勤して同僚や上司、部下と話す」「店舗で顧客に対応する」といった、目の前の相手と言葉を交わす対面でのコミュニケーション。雑談や深い議論を交わしやすく、信頼関係の構築には適している形といえます。

対面のコミュニケーションでも、求められる要素に変化が生じています。日本は、一つひとつを細かく言語化しなくても相手の言いたいことがわかる「ハイコンテクスト文化」であるといわれてきました。「新卒で入社した企業で定年まで働く」という働き方が多数だったことから形成された文化です。

しかし、現在では転職は珍しくなく、一つの企業の中に多様なバックグラウンドの社員が在籍していることも珍しくありません。これまで多くの職場で見られていた仕事後の付き合いも減少し、会社の外で共通認識を育てることも難しくなってきました。

また、言葉による正確な説明が求められる「ローコンテクスト文化」で育った海外出身の労働者が日本で働くケースも増加。「言わなくてもわかるだろう」というコミュニケーションではなく、丁寧でわかりやすい説明が必要とされています。

(2)ノンバーバルなコミュニケーション

ノンバーバルなコミュニケーションとは、直接話しているときの表情やジェスチャー、声のトーンといった非言語の情報を指します。コミュニケーションを図る際は言葉だけではなく、これらの情報も重要な役割を占めています。たとえば、二人の営業パーソンがいたとします。一人は顧客と目を合わせて大きくうなずき、時には力強いガッツポーズまで見せる一方、もう一人は伏し目がちでぼそぼそと手を組みながら話す。このような二人では、前者の方が顧客に安心感を与えられるでしょう。

第一印象は最初の数秒で決まってしまい、その後の関係にも影響すると言われています。服装や表情など会話の内容に関係のないものも含めて、円滑なコミュニケーションのためには非言語コミュニケーションをうまく活用する必要があります。

(3)非対面でも重要なノンバーバル

非対面であっても、ノンバーバル・コミュニケーションの重要性は変わりません。たとえばカメラを見ながら笑顔で話すのと、手元の紙を見ながら不機嫌そうに話すのとでは、受ける印象が大きく変わります。相手から好感を得るには、うなずきや表情、目線といった仕草に気を配ることが効果的です。

大人数が参加する会議やプレゼンテーションの場面では、話者以外の参加者が画面をオフにすることもありますが、聞き手の反応を確かめられないことは話しづらさにつながります。画面のオンオフを使い分けたり、聞き手もチャット機能を活用したりするなど、一方通行にならないコミュニケーションを心がけましょう。

(4)「非対面でバーバル」なコミュニケーションの増加

近年では、チャットツールやビジネス向けSNSといった新しい形のコミュニケーションが定着し、ノンバーバルな要素のない「非対面でバーバル」なコミュニケーションが増えています。情報の共有といった点では対面よりも効果が高いケースもあります。

ただし画面越し、あるいは文字だけでのやり取りでは、対面で許されていたような「あいまいさ」が失われ、これまでよりも明確に言葉で表現しなければならなくなりました。また、2022年度の内閣府の調査によると、企業がリモートワークの導入によって感じた問題点は「社内での気軽な相談・報告が困難」「画面を通じた情報のみによるコミュニケーション不足やストレス」がトップになっており、多くの企業がコミュニケーションに課題を感じていることがわかります。

近年の研究によると、ある程度の雑談は組織の中の連帯意識を醸成し、生産性の向上につながるといわれています。非対面ではどうしても雑談の時間が減少するため、非対面が主流になればなるほど、連帯意識や信頼を生み出すためのコミュニケーションの機会を意識的につくり出す必要があります。

- 【参考】

- コンテクストとは|『日本の人事部』

- ノンバーバル・コミュニケーションとは――意味と例、非言語コミュニケーションの重要性 | 『日本の人事部』

- メディアリッチネス理論とは | 『日本の人事部』

- 仕事の生産性やイノベーションに影響を与える“雑談” コロナ禍で変化する、職場コミュニケーションのあるべき姿とは | 『日本の人事部』

- 梅崎修さんに聞く:リモート時代に求められる「近言語的コミュニケーション」とは | 『日本の人事部』

- 村瀬 俊朗さんに聞く:チームが心でつながる「感情的信頼」がカギ リモートでも強いチームをつくる秘訣とは

- 「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」|内閣府

4. コミュニケーション能力向上の方法

コミュニケーション研修でスキルを伸ばす

コミュニケーションの方法は人によってさまざまですが、コミュニケーションとはスキルであり、後天的に身に着けて伸ばすことができるものです。コミュニケーション研修は、組織やビジネスにおけるコミュニケーション能力の向上を目的としており、さまざまな内容のプログラムが扱われています。

近年は業務効率を高めるためのデジタル化が進み、ITを利用した非対面のコミュニケーションが増加。メールやチャットなどのテキストコミュニケーションが増えているため、文字によるコミュニケーションスキルを身につける必要性が高まっています。

また、以前はOJTで直接指導することが当たり前でしたが、テレワークや時短勤務といった多様な働き方が進み、日常の業務の中でコミュニケーションスキルを磨く機会が減少していることも、スキル習得が求められる要因の一つといえます。

このような状況を受けて、現在ではさまざまな角度からコミュニケーション能力を磨く研修が実施されています。

- ビジネスマナーや基本的なコミュニケーション

- アサーティブ・コミュニケーション

- 異文化コミュニケーション

- テキスト・オンラインのコミュニケーション

- マネジメント力向上のコミュニケーション

- セールス力向上のコミュニケーション

コミュニケーション研修を行う際は、以下のポイントに留意して計画するとよいでしょう。

- 自社の課題・目的とマッチしている内容か

- 階層や職種に適した内容か

- 講師は専門性を有しているか

非対面コミュニケーションで見直されるテキストコミュニケーション

情報通信技術の発達により、リモートワークの広がりや、テキストを中心としたコミュニケーションが仕事の中心となる中で、コミュニケーションのあり方を模索しているビジネスパーソンは少なくありません。その中であらためて重要視されているのが、ビジネス・ジャパニーズです。

ビジネス・ジャパニーズとは、仕事で求められる書き言葉のことです。議事録や報告書を書く際、テンプレートを用いる職場は珍しくありません。ビジネス・ジャパニーズは、論理的かつ端的に要件を伝えるのに適しています。

- 伝達:通知、報告、広報、案内、説明、挨拶など

- 記録:議事録、会議メモ、資料、レジュメ、契約書など

- 働きかけ:提案、勧誘、注文、依頼、督促、照会、抗議など

- 反応:回答、承諾、断り、留保、謝罪、弁解、感謝など

デジタルネイティブと呼ばれて久しい若い世代は、テキストコミュニケーションに慣れています。ただし、職場とプライベートでは、その内容が異なります。

送られたチャットを見て「何を伝えたいのかよくわからない」と感じる場合、ビジネス・ジャパニーズに慣れていない可能性があります。ビジネス・ジャパニーズとは何か、どのような書き方をすれば仕事がスムーズに進むのか教える機会を持つことが重要です。

- メッセージが不明確な文章

- 考えが整理されていない文章

- 自分のことばかりで相手が不在の文章

- 正確さを期するあまり複雑になった文章

大学の論文に適切な書き方があるように、職場でのビジネス・ジャパニーズにも望ましい書き方があります。テキストのコミュニケーションを改善するには、何を言いたいかを明確にする、わかりやすく書く、といった点に気を配ることが大切です。

- 伝えたいメッセージを明確にする

- 自分の考えを整理してから書く

- 具体的な読み手をイメージする

- 正確さよりもわかりやすさを重視する

スピード感を重視したチャットでは、「挨拶は不要」「要件から書き出す」という職場のルールを明確にするのもよいでしょう。タイムラグのある非対面コミュニケーションでは、「明日までに確認してください」といったように、期限や重要度を明確にしてメッセージを送ると、チームのコミュニケーションをスムーズにします。

変化する手段・手段に合わせたコミュニケーション

ビジネス・ジャパニーズのコミュニケーションは慣れていても、変化する手段に社員が戸惑うこともあります。

たとえば、文章は相手の感情がそもそも見えにくいものです。プライベートのチャットなどの打ち言葉では「えーと」といったよどみや、「だよね」といった印象を和らげる言葉も使われますが、ビジネスの書き言葉はそうではありません。短い文章でやりとりする仕事のチャットでは、とくに「ぶっきらぼうな文章」という印象になりがちです。LINEのように短い文章のやり取りになれた若い世代と、メールで長文を送っていたミドル世代とでは、テキストコミュニケーションのあり方そのものに違いがあるため、上司からの指示のチャットを見て、部下が「上司は怒っているのではないか」と感じることもあります。

こうしたすれ違いを避けるには、手段に合わせて、言葉の使い方を変えることを意識するといいでしょう。感情を表現しにくいチャットでは、スタンプなどを活用して感情表現を補うのも一つの方法です。新しい形を取り入れることが、職場でのコミュニケーション活性化につながります。

5.コミュニケーションと関連するトピック

「コミュニケーション」と関係の深いビジネス用語も数多くあります。ここでは、それらのトピックをコミュニケーションの観点から見てみましょう。

【心理的安全性】

職場で誰に何を言っても拒絶されることなく、安心していられる状態を指す「心理的安全性」は、その土台に円滑なコミュニケーションがあると言えます。普段からコミュニケーションを取っておくことで、職場の中での連帯感や安心感が生まれて自由に発言できるようになり、さらにコミュニケーションが活発化するというサイクルが生まれます。

- 【参考】

- 心理的安全性とは|『日本の人事部』

【生産性】

円滑なコミュニケーションは風通しのよい風土を生み出し、生産性の向上をもたらします。スムーズな役割分担や協力体制の構築が可能になるほか、ささいな問題が生じたときにも声をかけやすくなり、問題が大きくならないうちに対処できるためです。ただし業務の効率化だけを進めてしまうと、従業員のモチベーションの低下を招く恐れがあるので注意が必要です。

【世代間ギャップ】

環境の変化が激しさを増している中、世代間のギャップはより大きくなっていると言われます。指導側がハラスメントと受け止められることを恐れ、教育をためらうケースも起きています。世代間の溝を埋めるためには「相手は自分とは違う」ことを前提に、お互いを理解しようとする姿勢が求められます。

【リモートワーク】

新型コロナウイルスの影響により、リモートワークを可能とするビジネスチャットやオンライン会議が一気に普及しました。出社の必要がなくなったり効率的に業務を進められたりといった利点がある一方で、業務以外のやり取りは減少しやすくなります。テキストベースのコミュニケーションが中心の働き方にストレスを感じる人も少なくありません。

従業員が孤立感を覚えないように、チャットツールではなるべく誰でも見られるパブリックチャンネルで情報を共有したり、オンライン会議では雑談の時間を設けたりするなど、仕組みを設け

ることが有効です。また最近は、Web上にバーチャルオフィスを構築し、実際にオフィスに出勤する感覚でリモートワークができる企業も出てきています。

【アサーション】

「あなたと私は違う」との考え方をベースに、自分も相手も尊重する自己表現を示す「アサーティブネス」。相手を尊重しながら自分の意見も伝えることを「アサーティブコミュニケーション」といいます。アサーティブコミュニケーションのスキルが身につくと、自分がいま何を感じているかを整理し、適切に表現できるようになります。人間関係を原因とする退職やメンタルヘルスの悪化にも効果があることが明らかになっています。

- 【参考】

- 堀田美保さんに聞く:職場における「アサーティブネス」の重要性とは | 『日本の人事部』

- 部下に言いづらいことを伝えるアサーティブコミュニケーションの基本と実践-職場のモヤモヤ解決図鑑【第50回】|『日本の人事部』

【オフィス環境】

日本では部署ごとにデスクを配置し、社員が向かい合う「島型」のレイアウトが一般的ですが、業務効率の面からは優れているものの、他部署の情報が入ってこない閉鎖的な状態を生み出しがちです。そこで近年では、フリーアドレス制の導入やカフェスペース・リフレッシュスペースの設立により、他部署の従業員とかかわりやすい環境をつくっている企業が増えています。

ただし、コミュニケーションを活性化するオープンな環境を設けるためにはある程度のスペースを必要としたり、従業員のプライベートな空間がなくなったりといったデメリットもあります。自社が目指す方向性に合わせたオフィスレイアウトを取り入れることが求められます。

【フィードバック】

フィードバックは、人事評価の場面以外にも、主に上司と部下の間で日常的に行われているコミュニケーションの一つです。自分では気付いていない側面を教えてもらうことは自己理解を深め、成長につながります。

フィードバックは「ポジティブ・フィードバック」と「ネガティブ・フィードバック」にわかれます。ネガティブなフィードバックだったとしても、信頼関係が構築できていれば好意的に受け止められ、仕事に生かすようになることがわかっています。

【リスクコミュニケーション】

企業が事業を行う上では、さまざまなリスクを伴います。そのリスクを適切にマネジメントするため、ステークホルダーが情報交換や対話を行い、多様な考えや情報を共有しあうことを「リスクコミュニケーション」と言います。リスクを開示することには不安も伴いますが、相互理解を推進し、信頼関係を構築する機会にもなります。

逆にリスクコミュニケーションを行わない、あるいは軽視した場合には、有事が起これば信頼が大きく失墜してしまう可能性があります。長期的な視点に立てば、リスクコミュニケーションは自社のためになるものと言えるのです。

【異文化コミュニケーション】

外国人労働者数は2021年時点で170万人を超え、過去最高を更新し続けています。グローバル化が進む中で、今後も外国人を採用する企業や海外に拠点を構える企業はさらに増えていくでしょう。組織を構成するメンバーが多様になればなるほど、基盤となる文化や価値観も多様化していきます。

海外で育った労働者にとっては、日本のビジネスコミュニケーションは「説明が足りない」などといったネガティブな印象を持つこともあります。外国人労働者は国内の労働者とコンテクストが大きく違うという前提に立ち、相手が理解できるように伝えることが必要です。

【コミュニケーションをするための手段としての語学】

外国人労働者にとって、日本語の壁は非常に高いものです。ビジネス会話はできても、雑談が苦手だと感じる外国人もいます。お互いがお互いの言語を習得することがベストであり、中には社内公用語を英語としている企業もありますが、なかなか語学学習に時間を割けない人もいるでしょう。それでも、外国人労働者だけに言語習得の責を負わせるのではなく、日本人側も共に働く相手の文化的背景や母国語を学び、親しみを持つことで、より信頼関係が構築できるはずです。

【傾聴力】

「傾聴力」とは、相手の話を熱心に聴く力を意味します。「コミュニケーション能力」と言えば発信能力の高さを思い浮かべる人が多いようですが、相手の話を聴くことも同じくらい重要な能力です。カウンセリングの基本でもある傾聴力が養われると、相手との信頼関係が生まれ、人間関係がスムーズになります。

大事なのは相手の話を否定せず、「あなたの話をしっかりと聞き、受け止めている」と言葉と態度で示すこと。会話の中に「うなずき」「あいづち」「(相手の言葉の)繰り返し」「(相手の言葉の)言い換え」といった手法を意識して取り入れることも有効です。

- 【参考】

- 傾聴力とは|『日本の人事部』

【会議でのコミュニケーション】

会議は大きく「情報共有」「アイデア出し」「意思決定」に分けることができ、それぞれ必要となるコミュニケーションの質は異なります。「情報共有型」では、話者は伝える力を、聞き手は理解する力が必要であり、オンライン会議が効果的です。一方、「アイデア出し」「意思決定型」タイプの会議では、対面の方がスムーズに進むでしょう。

また、関係が構築できていない状態では、自分と異なる意見は「否定された」と受け止められがちです。そのため、会議がうまくいくためのコミュニケーションとしては、ふだんから会話を交わし、関係性を構築しておくことが重要です。その上で、会議では相手の目線に立って対話し、方策を決定することで納得性の高い結論が導き出されます。

- 【参考】

- ファシリテーターとは |『日本の人事部』

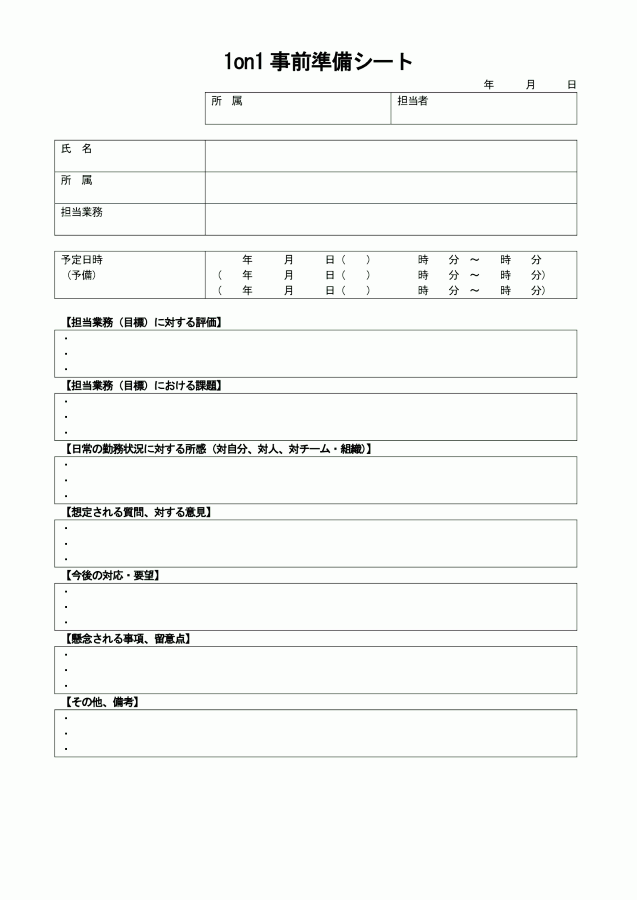

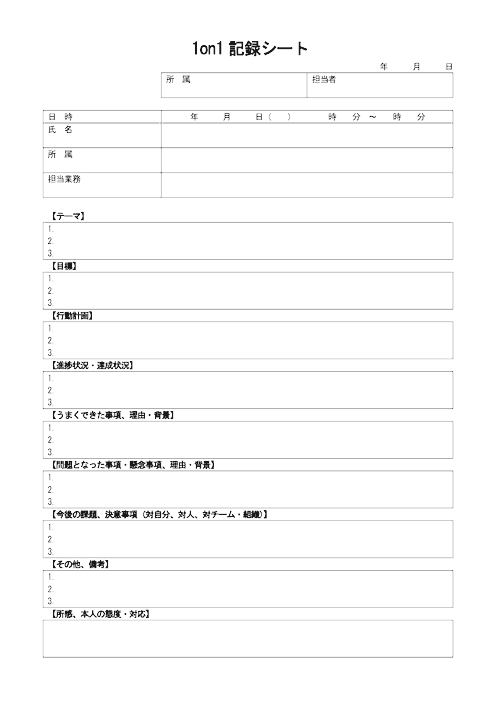

【1on1でのコミュニケーション】

定期的に上司と部下が1対1で話し合う「1on1」。米国シリコンバレーでさかんに使われていましたが、日本ではヤフーが取り入れたことから注目され、現在は多くの企業で導入されています。部下の成長を目的に行われるもので、目標や成果を確認する面談とは異なります。また週1回、月1回など短いサイクルで行われることも1on1の特徴です。

1on1では、部下に問題解決を促す行動をさせる「コーチング」、知識を伝える「ティーチング」、評価や改善点を伝える「フィードバック」などを行います。結果的に部下の成長だけでなく、上司と部下の関係性を深めるメリットも生まれます。

- 【参考】

- 1on1とは|『日本の人事部』

【社内でのプレゼンテーション】

プレゼンテーションとは、一方的な発表の場ではありません。聞き手の立場に立ち、わかりやすく説明して聞き手の具体的な行動を促すことを指します。つまり、プレゼンテーションは相手の存在を強く意識したコミュニケーションの一つの形と言えるのです。アメリカでは日本よりもプレゼンテーションスキルを重要視しており、学校教育の中にも取り入れられています。日本企業においても、プレゼンテーションの意義をとらえ直すことは、より効果的な場の創出につながるかしれません。

【コミュニケーション活性化】

リモートワークが普及した結果コミュニケーションの機会が減少したことで、かえってコミュニケーションの重要性が浮き彫りになりました。全社イベントの実施やオフィスレイアウトの工夫、オンライン会議時のラポール形成といった取り組みを行っている企業も多く見られます。ただし、日々の業務に追われている従業員に任せているだけでは、コミュニケーションはなかなか活性化しません。経営陣や人事が率先してコミュニケーションの機会の確保にコミットすることが求められます。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント