ダイバーシティ

ダイバーシティとは?

ダイバーシティとは、「多様性」を意味する言葉です。年齢や性別、国籍、人種、教育、職歴、価値観など、属性が異なるさまざまな人々が共存している状態を示します。ダイバーシティの推進は、組織の成長や競争優位性の確保といったメリットをもたらします。多様な人材が活躍できる環境を整えることはイノベーションにつながるため、企業にとって重要課題の一つです。

ダイバーシティとは

ダイバーシティとは、「多様性」を意味し、さまざまな属性を持つ人々が共存している状態を示します。性別、年齢、人種などは、ダイバーシティの代表例です。

ダイバーシティの概念は、1960年代~70年代のアメリカで行われた、アフリカ系アメリカ人による公民権運動によって広がりました。人種や宗教、性別に関係なく人は平等であるという訴えから、ダイバーシティが広まったのです。

日本社会におけるダイバーシティ

日本では2000年代に入ってから、ダイバーシティについて議論されるようになりました。「日経連 ダイバシティ・ワークルール研究会」 では、ダイバーシティを以下のように定義しています。

近年は経済のグローバル化が進み、変化のスピードが激しく、予測不可能な時代と言われます。企業の競争優位性を高める手段として、ダイバーシティは大きなポイントの一つになっています。

ダイバーシティの種類

ダイバーシティは、表層的ダイバーシティ、深層的ダイバーシティの二つに分けられます。

- 表層的ダイバーシティ

外見から識別できるもの。例:年齢、性別、人種など - 深層的ダイバーシティ

外見からは判別しにくいもの。例:パーソナリティ、価値観、習慣、職歴、スキルレベルなど

表層的ダイバーシティはデータで示しやすいため、対外的なアピールで効果を発揮します。たとえば、取締役に外国人を登用したり、女性役員を就任させたりすると、組織が変わった印象を与えることができます。

一方、深層的ダイバーシティには目に見える変化はありませんが、価値観が多様化することによって、プロダクトやサービスに変化が生まれます。プロダクトイノベーションや、プロセスイノベーションに対する効果を期待するのであれば、深層的ダイバーシティを意識する必要があります。

ダイバーシティとインクルージョンの違い

ダイバーシティと並べて語られることが多いのが「インクルージョン」です。インクルージョンは「包括」という意味を持つ言葉で、もともとはヨーロッパにおいて、社会的弱者を支えるための社会政策のコンセプトとして発展してきました。

日本でインクルージョンがダイバーシティとセットになったのは、2010年に入ってからです。2010年には経団連が「企業行動憲章実行の手引き(第6版)」で、以下のようにダイバーシティとインクルージョンについて述べています。

ダイバーシティが重視される背景

ダイバーシティが会社で重視される背景には、労働人口構造の変化、市場変化の速さ、グローバル化などがあります。

少子高齢化

2022年の高齢化白書によれば、65歳以上人口は全人口の28.9%。高齢者が増える一方で、日本の全人口は減少傾向にあり、2053年には1億人を割り込むと試算されています。高齢者の増加、現役世代の減少と、働く人が少なくなるなかで、多様な従業員が働くようになり、「正社員・フルタイム勤務・出社」という一つの働き方が正解とはいえなくなりました。

女性社員比率や障害者採用枠の増加、ミドル・シニア世代の採用の強化などで、働く人の多様化はますます進んでいます。さらにフルリモートや時短勤務など、働き方の多様化を進めて、さまざまな人が働きやすい職場を作ることが求められています。

- 【参考】

- 令和4年版高齢社会白書|内閣府(PDF)

グローバル化

グローバル化は、企業成長の大きなチャンスです。近年はデジタル変革により、海外市場に進出するチャンスも増えています。輸出の拡大、海外企業との連携など、新しいビジネスモデルを担う人材を獲得するため、組織のダイバーシティが求められています。

VUCA

現代は、VUCAと呼ばれる、先行きが不透明で予測が困難な時代です。企業は従業員が変化に適応して柔軟に働けるよう、人材育成や職場環境の整備に注力しなければなりません。さまざまな価値観を有する人々が属する組織は、新たなサービスや市場の変化に柔軟に対応できる可能性が高くなります。

ダイバーシティ推進のメリット

ダイバーシティを推進する企業や組織は、多様なニーズに対応しやすくなります。市場が大きく変化する時代において、素早く新商品をリリースしたり、既存サービスを改善したりすることは、企業業績の継続的な向上につながります。異なる組織文化や異なる仕組みを持った企業同士が合併した際も同様です。

ダイバーシティ推進のデメリット

ダイバーシティを推進し、企業パフォーマンスを向上させるには、多様な人材が働ける環境作りが重要です。柔軟な働き方、多様な勤務体系、異文化への理解など、さまざまな場面で、ハード面の整備やソフト面の理解が求められます。環境整備が不十分な職場では、チームワークの乱れや衝突が発生し、生産性が低下する恐れがあります。

ダイバーシティの推進方法

従業員比率と採用計画の見直し

現状の従業員比率、社員構成を見直します。会社によっては、男性正社員が9割以上という職場もあります。経営戦略に基づき、望ましい従業員比率を考え、採用計画を見直します。採用広報の打ち出し方を変えるなど、入り口からのダイバーシティ推進に取り組むことが第一歩です。

人事制度の改定や柔軟な働き方の整備

たとえば、配偶者の転勤や妊娠などの理由で出社が難しい女性社員がいる場合、フルリモートワークを導入することで、仕事を継続することが可能です。フルフレックス、時短勤務の拡大など、柔軟な働き方が組織のダイバーシティを支えます。

研修の実施

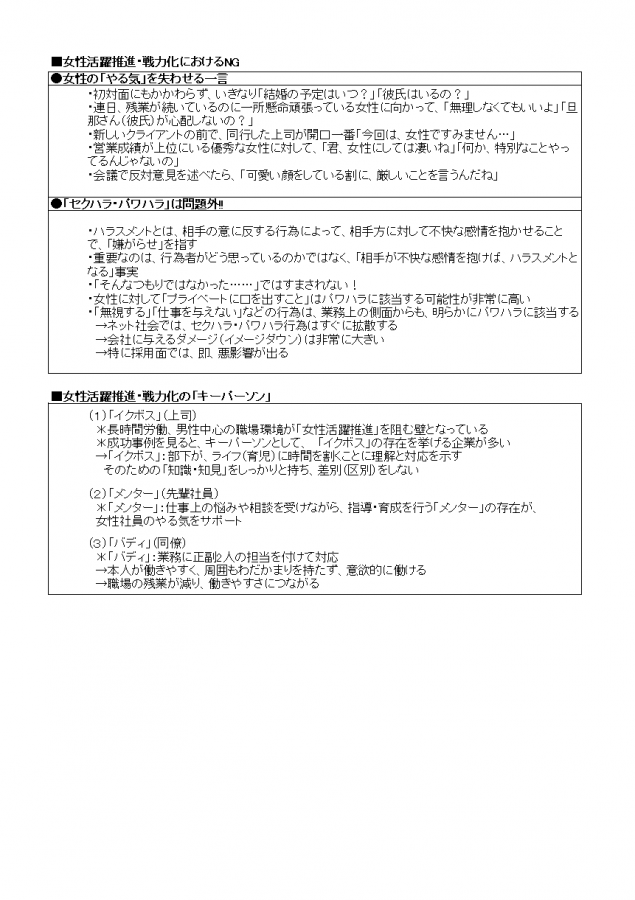

新入社員や管理職など、対象別に研修を行います。ダイバーシティやインクルージョンの概念を理解してもらうことはもちろん、それぞれの立場・役職からするべきこと、するべきではないことなどを学びます。

企業のダイバーシティ推進取り組み事例

10年ぶりの大規模な人事制度改革|三井住友銀行

三井住友銀行は、大規模な人事制度改革の一貫として、全従業員がいきいきと働ける制度作りに取り組みました。2020年に同社が大幅に人事制度をアップデートした背景には、従業員の価値観やマーケットの変化があります。

例えば、女性社員が多く在籍するBC職(一般職)では、「キャリア像がみえない」という課題があがっていました。かつては、結婚や妊娠で退職する社員が多かった同職ですが、近年は復職する社員が増えており、中長期的なキャリアプランが課題となっていました。

そこでBC職を、基幹職に当たる「総合職」と「総合職(リテールコース)」に統合。意欲と能力次第でフィナンシャルアドバイザー(FA)や、ウェルスマネジメントバンカー(WMB)、法人営業などの業務に挑戦できるようになりました。部長や支店長といった管理職へのキャリアアップも可能になり、キャリアパスが広がりました。

年齢を問わず採用する「第四新卒採用」|森下仁丹

森下仁丹株式会社では、2017年に「第四新卒採用」と銘打って、40代〜50代を中心とした中途採用を展開しました。その背景にあったのは、2000年代の採用控えから続く、中堅社員の人材不足です。とくに事業の中核を担う人材が不足しており、若手を牽引(けんいん)するミドル・シニア層を求めていました。

実際に「第四新卒社員」が入社すると、そのやり方や仕事ぶりに影響を受ける既存社員が出ました。組織成長のために、人材の多様化を進めるというトップの姿勢・目的が組織に浸透した結果といえます。

全社員を対象に毎年行う研修|ジョンソン・エンド・ジョンソン

ジョンソン・エンド・ジョンソンでは、ダイバーシティとインクルージョンを経営上の重要戦略としています。組織主導での研修実施のほか、現場の社員が行う活動が、同社のダイバーシティを支えています。

たとえば、毎年同社が実施している研修の一つに、アンコンシャスバイアス研修があります。ある状況に置かれたとき、社員としてどのような振る舞いをするのが正しいのかを考える研修です。「ハードな仕事は女性には気の毒」というような、無意識の偏見に各従業員が気づくことに役立っています。

また、同社には、「エンプロイー・リソース・グループ(ERG)」と呼ばれる、いわゆる社員会のようなものがあります。LGBTや障害に関するグループなど、特定のトピックに情熱を持つ社員が集まり、活動を展開。単なるボトムアップだけでなく、トップからのサポートや制度による支援も行われます。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント