1か月単位の変形労働時間制、勤務変更という言葉

職場の労務管理では勤務変更(あるいはシフト変更)という言葉は日常的に使われています。また1か月単位の変形労働時間制の解説文、厚労省の通達、裁判の記録等を見ると、どのような場合に勤務変更ができる、できないに対する理解も大切だと感じています。

ところが、勤務変更という言葉は法律用語でないためか、これを定義したものは見あたりませんでした。このためか言葉が曖昧に使われているように思います。そして勤務変更がはっきりしないと、どの時間が残業時間になるか、つまり残業時間の確定にまで影響してしまうように思いました。

そこで私なりに1か月単位の変形労働時間制における勤務変更と残業の定義と両者の関係を表すことを試みました。

「勤務変更とは、所定労働時間を発生または消滅させることをいう、所定労働時間外または法定労働時間外に働かせることを残業させるという。」

そしてこのような文言を例えば就業規則に書いてしまえば、曖昧さによって起こるトラブルが予防出来ると考えたのですが、このアイデアはいかがでしょうか?

投稿日:2025/04/25 06:30 ID:QA-0151475

- Aviarさん

- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 3001~5000人)

この相談を見た人はこちらも見ています

-

翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]

-

半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]

-

勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問します。所定労働時間が9時~18時の会社で、「9時から勤務して翌日の朝10時まで勤務した場合、残業時間等の計算上、2日目の朝9... [2007/10/03]

-

早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれも法令上定義された用語ではございませんので、就業規則で定義される事で意味内容を明確に出来るものになります。

従いまして、示されたような定義をされても差し支えございません。

投稿日:2025/04/25 08:59 ID:QA-0151485

相談者より

ありがとうございました。

就業規則に書きこむやり方で意味の明確化を行って良いのですね。

投稿日:2025/04/25 16:39 ID:QA-0151523参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問のケースでございますが、まず、「勤務変更」というワードについては、

当方も、内容がイメージできませんでした。

仰る通り、「勤務変更」は、貴社内における慣習的なワードになります。

その上で、「勤務変更」が何を指すのかを具体的に明示されませんと、

解釈論が複数発生し、社員側も事務側も混乱をきたすケースが生じます。

よって、「勤務変更」が何を指すのか等の内容は、明確に定め、全社へ

周知する必要があると考えます。

明示の手段として、会社規程に定めることも選択肢の1つだと思います。

但し、1ヵ月単位の変形労働時間制は、途中でのシフト変更は原則不可とされて

いる制度ですので、会社規程に定める場合は、法令観点との整合性がとれている

かの確認が必要です。

また、就業規則等の会社規程内に定める場合は、他の規定との関係性や、

適切な文言(表現)の使い方など、繊細に定める必要がありますので、

社労士等の専門家の確認工程を踏んでいただくことをお勧めいたします。

投稿日:2025/04/25 09:11 ID:QA-0151488

相談者より

ありがとうございます。

確かに私の職場で用いている勤務変更という言葉は社内における慣習的なワードです。

しかし、JR西日本(広島支社)事件・広島高判平成14年6月25日 においては勤務変更という言葉を繰り返し用いられ、1か月単位の変形労働時間制の労働時間の特定について説明しています。そしてこの裁判例が多くの専門家によって変形労働時間制の説明に用いられていると思います。

このような現実を踏まえると、勤務変更という言葉は単なる社内における慣習的なワードと片付けられないように思っています。

とはいえ、おそらく判決における勤務変更という言葉も、JR西日本の社内における慣習的な言葉をそのまま用いたに過ぎないのでしょうが・・・・・・。

会社規定に明示する場合の注意については、アドバイスありがとうございました。

投稿日:2025/04/25 22:27 ID:QA-0151532参考になった

プロフェッショナルからの回答

1.ご提案の文言の評価

「勤務変更とは、所定労働時間を発生または消滅させることをいう。所定労働時間外または法定労働時間外に働かせることを残業させるという。」

この定義は非常にクリアで、優れていると考えます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

非常に鋭い問題意識であり、実務的にも法的にもとても意義のあるアプローチだと思います。ご指摘の通り、「勤務変更」という言葉は労働基準法などの法律用語ではなく、実務上の便宜的な表現にとどまっているため、定義が曖昧なまま使われているケースが多いです。その結果、何をもって「所定労働時間の変更」とみなすのか、またそれが「残業」に該当するのか否か、といった点が争点になることは現実にあります。

1.ご提案の文言の評価

「勤務変更とは、所定労働時間を発生または消滅させることをいう。所定労働時間外または法定労働時間外に働かせることを残業させるという。」

この定義は非常にクリアで、次の点で優れていると考えられます。

(1)勤務変更の実質を定義している

単なる「勤務の入れ替え」ではなく、「所定労働時間の発生・消滅」という視点は本質を突いており、実務で混乱しやすい「シフト変更=残業ではないか?」という誤解を防げます。

(2)残業との線引きを明示している

所定時間か法定時間を超えたかどうかで残業か否かを区別する、というのは労基法の基本的な構造に即しており、分かりやすい整理です。

(3)就業規則等への明記による予防効果

曖昧さがトラブルを生むことが多いため、社内での共通理解の土台として就業規則に明記するのは非常に有効です。

2.実務的にもう少し明確にするためのアドバイス

就業規則等に反映する際には、次のような要素を加味しておくとさらに実効性が高まります。

(1) 勤務変更の手続きと制限の明記

例:

「勤務変更は、業務上の必要により使用者がこれを命じることがある。ただし、変更の内容は労使協定および労働基準法の範囲内とし、労働者に不利益な変更は合理的な理由なく行わない。」

(2) 予見可能性の原則

1か月単位の変形労働時間制では、**事前に勤務を特定すること(原則1ヶ月前にシフト表を確定するなど)**が前提です。勤務変更があまりに頻繁だと制度が無効と判断される可能性があるため、以下のような補足も考えられます。

「勤務変更は、原則として事前に通知した勤務表に基づいて行うが、やむを得ない業務上の事情がある場合に限り、合理的な範囲内で変更することがある。」

(3). 残業の定義と手当の支払い明記

例:

「所定労働時間外または法定労働時間外に労働を命じた場合には、時間外労働とみなし、割増賃金を支払う。」

3.結論

ご自身で定義された「勤務変更」および「残業」の区別は、法的な枠組みに即しながら、実務的な理解を助けるとても良い整理です。

その定義を明文化して、就業規則や労使協定などに反映することは、トラブルの予防・対応の双方に役立ちます。加えて、運用上の具体的なルール(通知のタイミング、変更の上限、手当の支払い等)も併せて明記すれば、より万全になるでしょう。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/25 09:41 ID:QA-0151493

相談者より

ありがとうございます。定義などいろいろ褒めていただき恐縮しています。

1か月単位の変形労働時間制において、例えばあらかじめ定めた休日に出勤させる場合であっても、①就業規則などを整備したうえで勤務変更が可能となって、残業(割増)が不要となる場合 ②勤務変更により出勤させることは不可だが、時間外労働を命じ残業(時間外)割増の賃金を支払う形で勤務させることが可能な場合 ③勤務変更で出勤であっても残業(時間外)割増賃金を支払う場合 があり、勤務変更と残業の関係は複雑です。

そして①③、②のどちらになるかは出勤を必要とする理由次第であるから労働現場の判断を必要とし、さらに①②③は給与支払い額の差になるので、給与管理の事務方の理解も必要となるはずですが、職場(会社)にはこのようなことをきちんと理解して実務をおこなっている人はどうやらいないようです。

実は私の定義の肝は、『勤務変更と残業とは排他的概念や事象ではない』ということがはっきりわかる表現にしたことです。この部分が現場で混乱してしまう元だと思うので。

もちろん本来なら社内で勤務変更という言葉を禁句とし、『あらかじめ設定された勤務日や所定労働時間の変更』などとすればよいのです。しかし現場では勤務変更が広く使われており、しかもスペシャリストの書いた1か月単位の変形労働時間制の説明に裁判例を用いる形でこの言葉を用いて説明が行われている以上、まず専門用語に準じる社内定義が必要で、そのうえで共通理解を得て使っていくのが良いだろうと考えました。

頂きましたアドバイスを参考にして、この定義を今後活用していけたらと思っています。

投稿日:2025/04/26 17:10 ID:QA-0151539大変参考になった

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

確かに、勤務変更(あるいはシフト変更)という言葉は日常的に使われますが、法に根拠があるわけではございません。

企業において、使用者、労働者双方で暗黙の了解のもとで運用されているに過ぎません。

ご相談者さまのアイデアであっても特段問題はございませんので、就業規則に明文化しておくことで差し支えはございません。

投稿日:2025/04/26 09:31 ID:QA-0151537

相談者より

ありがとうございました。

「勤務変更」が暗黙の了解がないのに社内では大事なところで使われて混乱のもとになっている。これが私が最初に社内で感じた問題でした。

暗黙の了解を確認がキチンとできていれば問題ない訳ですが、これは私の社内の問題なのでしょう。

投稿日:2025/04/28 11:19 ID:QA-0151558参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]

-

半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]

-

勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問します。所定労働時間が9時~18時の会社で、「9時から勤務して翌日の朝10時まで勤務した場合、残業時間等の計算上、2日目の朝9... [2007/10/03]

-

早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]

-

勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などに... [2025/04/04]

-

休日出勤時の残業代 弊社では土日祭日は休日と就業規則で定めていますが、同規則にて《休日に勤務を命ぜられた場合、勤務時間を超えて勤務した全時間に対して100分の125を乗じて得... [2017/11/27]

-

勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はしない予定でおります。ただ、結果的に勤務地が偏ってしまった場合、問題になりますか。 [2005/11/16]

-

勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討しております。一般的な勤務の場合・8:00~17:00この場合、17:00が勤務終了となり、インターバル時間の開始も17:0... [2022/03/22]

-

就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜勤務」の条文です。「満18才未満の社員には、深夜勤務をさせることはない。ただし、交替勤務制により勤務する満16才以上の男子... [2010/06/09]

-

深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応のため、日勤者が深夜勤務を行うことが決まりました。勤務時間帯は以下となります。(1)日勤 9:00~18:00 休憩1... [2017/12/08]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

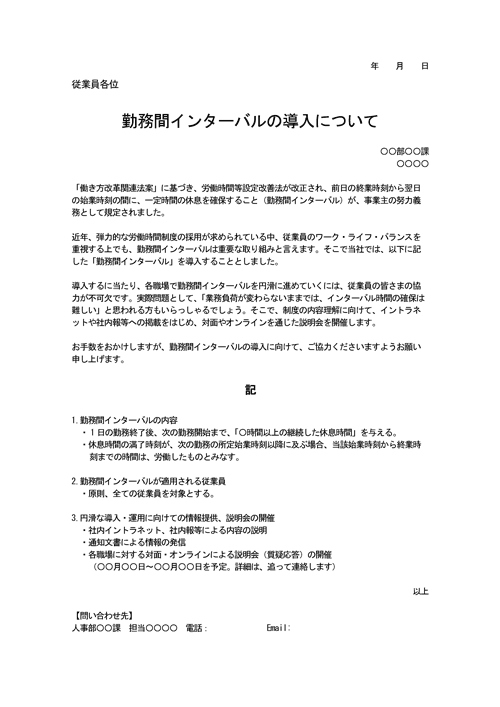

勤務間インターバルの社内周知文

勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。

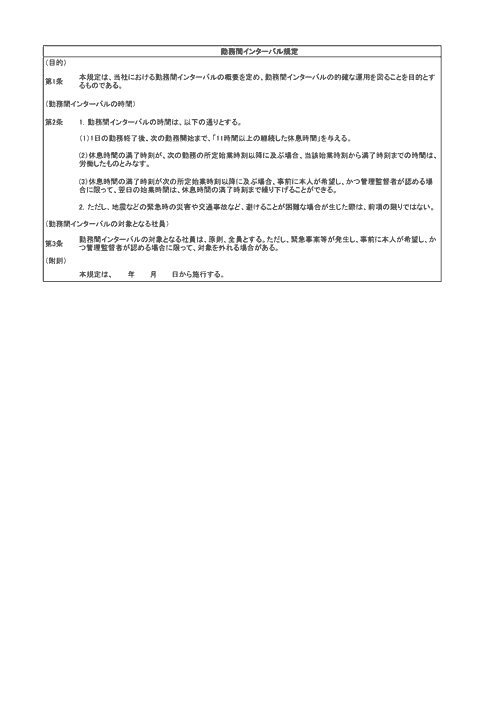

勤務間インターバルの規定例

勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。

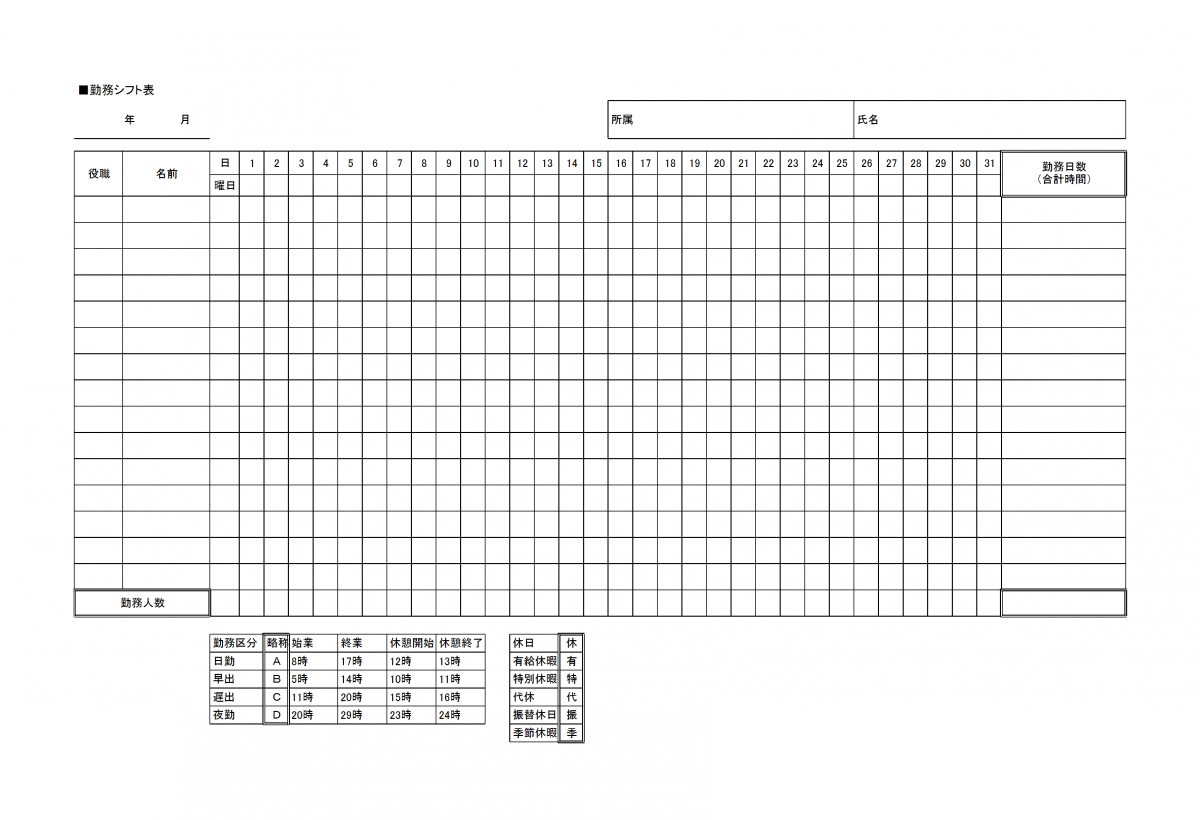

勤務シフト表

シフトの時間調整をするための表です。

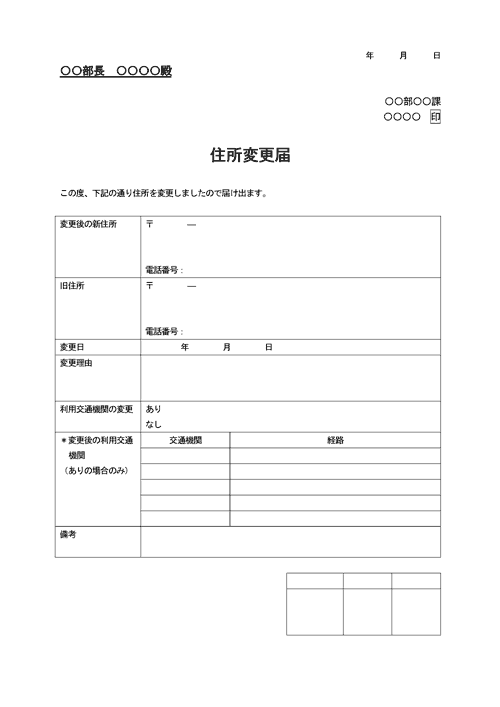

住所変更届

従業員が住所を変更した際の届出テンプレートです。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント