傷病による休職と「解雇要件」

精神的な疾患から2023年12月20日から2025年7月31日まで「傷病手当金」を受給しながら休職していた社員がおります。8月から職場復帰し、半日勤務で様子を見ておりましたが、9月下旬から勤務継続ができておらず、現在も欠勤の状況です。 主治医からは、体調が思わしくないならば休職してもいい、あるいは薬を増やすかといわれているようで、現在は薬を増量し自宅療養となっています。 本人は働く意欲はあるようですが、体が動かないと訴えています。

一方で気になるのは、長期にわたる休職は「解雇要件」となりうるのか、です。欠勤による社会保険料の会社立て替えは請求できますが、会社としてこのまま雇用を継続するべきなのか悩んでいます。ちなみに、現在の「就業規則にはこのようなケースの規定は特にありません。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/14 11:44 ID:QA-0159417

- 苦労人 その1さん

- 長野県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

復職後一定期間内に同一または類似の傷病で再度欠勤・休職した場合、

前後の休職期間を通算する旨の規定を置くのが一般的です。

貴社のケースでは、約1年7か月の休職後、8月に復職し、9月下旬から再欠勤

しているため、この再休職をどのように扱うかがポイントとなります。

結論、規定がない現状では、個別の労働契約の解約や、普通解雇の要件に

基づいて判断せざるを得ません。

解雇を行う場合においても、3ヶ月程度の治癒期間を設けておき、それでも

現職に復帰できない場合は、普通解雇を会社として検討することを事前に、

本人と合意しておくのが良いでしょう。

実際、復職できない際は、まずは退職勧奨を行い、自主退職が難しければ、

解雇手続きに入っていくのが適当かと存じます。

投稿日:2025/10/14 13:43 ID:QA-0159420

相談者より

ご回答ありがとうございます。

なるほど、と思います。

ありがとうございました。

長谷部

投稿日:2025/10/14 15:13 ID:QA-0159431大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.法的原則:休職中の解雇は「原則として不可」

まず、傷病休職中の解雇は原則として「解雇権の濫用」とされるのが判例実務です。

労働契約法第16条(解雇権濫用法理)が根拠条文です。

労働契約法第16条

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。

休職中は「療養中で労務提供不能」の状態であり、会社にとっては就労義務が停止しています。

そのため、会社がいきなり「出勤できないから解雇する」とするのは、

「療養回復の機会を与えずに解雇した」として無効とされやすいのです。

2.「解雇が有効となる」ための3つの要件

ただし、例外的に休職期間満了後も復職不能が明らかである場合は、

「自然退職(雇用契約終了)または普通解雇(雇用継続困難)」が認められます。

実務上、次の3要件をすべて満たすことが必要です。

要件→内容

(1) 就業規則に「休職期間」「復職・退職の取り扱い」が定められていること例:「休職期間は最長1年」「期間満了時に復職できない場合は自然退職とする」など

(2) 休職期間満了時点で、復職の見込みがないこと→医師の診断書等で「当面就労不能」などが明らか

(3) 会社が回復・復職のために一定の配慮・猶予を与えたこと→面談、復職支援、勤務緩和措置(短時間勤務)などの記録

※いずれか欠けると、「解雇権濫用」とされるリスクが高いです。

3. ご相談のケースに即した分析

現状整理

傷病手当金受給期間:2023年12月20日〜2025年7月31日(約1年7か月)

2025年8月復職(半日勤務)

2025年9月下旬〜再び欠勤中(薬を増量し自宅療養)

就業規則に休職・退職に関する明文なし

判断ポイント

現時点では「復職後の再欠勤」であり、

一度は就労を再開しているため、「休職期間の満了による退職」には該当しません。

ただし、実質的に回復しておらず、再休職の状態にあるとも言えます。

就業規則に休職規定がない場合は、

法律上の「解雇要件」を直接満たすルールが存在しないため、

即時解雇・自然退職扱いは不可です。

4. 対応ステップ(実務的優先順位)

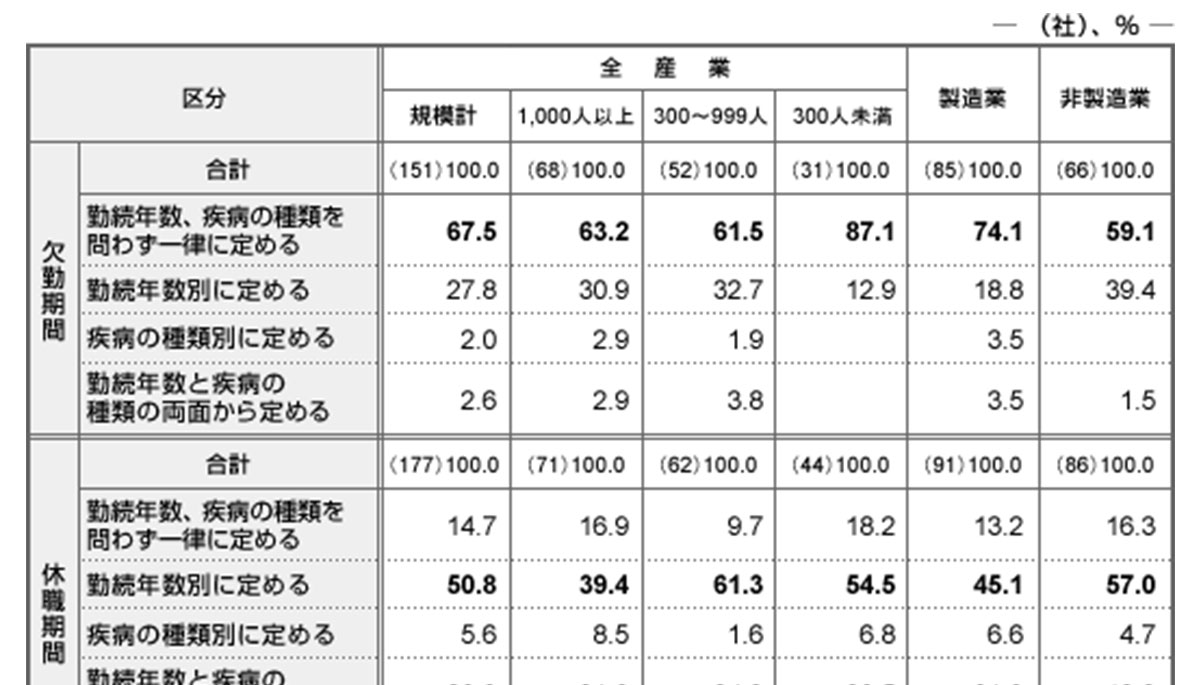

ステップ1:就業規則の整備

まずは、以下のような休職制度条文を新設してください。

(私傷病による休職)

労働者が私傷病により引き続き〇日(例:1か月)以上欠勤し、治療によって相当期間就労できないと認められるときは、会社は休職を命ずることがある。

休職期間は次のとおりとする。

(1) 勤続1年未満の者 3か月以内

(2) 勤続1年以上3年未満の者 6か月以内

(3) 勤続3年以上の者 1年以内

休職期間満了時に復職できない場合は、自然退職とする。

休職期間中に療養が回復し、業務に耐えうると会社が認めたときは復職を命ずる。

この規定を整備しておかないと、法的に休職満了を理由とする終了処理はできません。

ステップ2:医師意見と面談記録を残す

主治医の診断書(就労可否・勤務制限内容)

産業医または人事担当との面談記録(勤務配慮や復職支援の経緯)

これらを残しておくことで、「会社は配慮義務を尽くした」と立証しやすくなります。

ステップ3:今後の選択肢

選択肢→内容→メリット/留意点

(1)再度「休職扱い」とする→就業規則整備後に形式上の休職命令を出す→労基署・裁判上も安全な処理方法

(2)休職期間満了後に自然退職→復職不能が明確な場合に実施→濫用リスクが低い

(3)普通解雇(やむを得ない事由)→就業規則整備前はこれしか選択肢がないが、リスクが非常に高い→裁判ではほぼ無効と判断される傾向

5.実務的アドバイス(まとめ)

観点→推奨対応

法的リスク→現段階での解雇はリスクが極めて高い(規定なし・回復可能性あり)

今後の対応→就業規則に休職制度を整備 → 形式的に「再休職」として扱う

将来的対応→休職期間満了(例:6か月〜1年)時点で回復見込みがない場合に自然退職可

証拠保全→診断書・面談記録・配慮措置(短時間勤務等)を保管しておくこと

6.補足:社会保険料立替の取扱い

欠勤中の社会保険料会社立替分は、

本人に対して「立替金」として返還請求が可能です(労基法上の賃金相殺制限に注意)。

通常は、給与支給が再開した時に控除、退職時に残額精算とします。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/14 14:40 ID:QA-0159427

相談者より

現実に即した詳細な解説をいただき、大変ありがたく、大いに参考にさせていただきます。

長谷部

投稿日:2025/10/14 15:17 ID:QA-0159432大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

休職は解雇回避措置となります。

休職規定等で休職期間と復職できない場合の扱いを確認してください。

休職期間が満了しても復職できない場合には、自動退職あるいは、

解雇となるのが一般的です。

投稿日:2025/10/14 15:45 ID:QA-0159434

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/14 16:33 ID:QA-0159438参考になった

プロフェッショナルからの回答

対応

休職時に退職も想定してどのような取り決めを考えていたかによります。一般的には休職後も回復がなければ雇用を終了するなどとするようになっているのではないでしょうか。

休職は貴社の判断なので、そうした取り決めが無い場合は、あらためて再求職、しかし3か月後復帰できなければ退職ということで、本人と合意を取っておくべきかと思います。

あくまで話し合いベースで、融和的対応を心がけて下さい。

投稿日:2025/10/14 16:38 ID:QA-0159440

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/15 08:25 ID:QA-0159464大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、重要になるのは、現在及び近い将来において就労が可能であるか否かという点になります。すなわち、過去の休職の長短が解雇可否の直接の判断要素になるわけではございません。

しかしながら、当事案の場合ですと、文面内容を拝見する限りこれまでの休職状況も含めまして今後の就労についても困難であると判断出来ますので、契約上の労働義務を果たしえないという理由で解雇されてもやむを得ない状況と考えられるでしょう。

投稿日:2025/10/14 22:20 ID:QA-0159452

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/15 08:26 ID:QA-0159465大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

論点

以下、回答いたします。

(1)一般に、就業規則において「解雇の事由」が明示されており、厚生労働省の「モデル就業規則」では、その一つとして、「精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき」があげられています。御社において、このような規定がある場合には、これに基づき、解雇の可否について検討していくことになると考えられます。

(2)一方、解雇については労働契約法で規律されており、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当であること」が求められます。

(解雇)

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

(3)このうち、「客観的に合理的な理由」については、「将来にわたって労務の提供が期待できないものなのか」、「解雇回避のための措置を尽くしたのか」ということが主たる論点になると考えられます。この点に関しては、合理的な「休職期間」が予め就業規則に定められていれば、これが目安になるものと考えられます。

(4)また、「社会通念上相当であること」については、「労働者の情状(意向、年齢・家族構成等)などに照らして、解雇は過酷に失することにならないか」ということが主たる論点になると考えられます。

(5)本件の場合、上記(3)に関しては、「休職期間」が定められていないことから、医師(主治医、産業医)から復帰の見込みについて聴取するとともに、いつまで休職を許容することができるのかについて検討する必要があると考えられます。

(6)上記(4)に関しては、「本人は働く意欲はある」とのことです。上記(5)により「解雇」せざるをえない場合であっても、本人の意向の背景・理由を聴取しつつ、まずは合意退職に向けて話し合っていくことが考えられます。

投稿日:2025/10/14 23:26 ID:QA-0159457

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/15 08:26 ID:QA-0159466大変参考になった

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

解雇要件となり得ます。

薬を増量し自宅療養をしており、職場復帰の目途もたたないということであれば、この状態で無期限に待つというのは合理的ではありません。

いくら欠勤による社会保険料の立替分の請求はできるからといっても、欠勤期間が長引けば金額もかさみ、請求も困難になってきます。

であれば、本人と話し合い、いったん退職して自宅療養に専念し、将来病気が治癒し元どおり職務の遂行が可能になった時点で改めて職場復帰への相談にはのる旨は伝えたうえで、一旦退職を勧めてみるという方法も考えられます。

解雇はあくまで最終手段であって、はじめから解雇ありきで考えるのではなく、まずは退職を勧めるのが得策といえます。

働く意欲はあるが体が動かないというのであれば、体が動くようになった時点で改めて相談にはのるというスタンスで臨むのがよろしいでしょう。

投稿日:2025/10/15 07:34 ID:QA-0159459

相談者より

ご回答ありがとうございます。

助かります。 参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/15 08:24 ID:QA-0159463大変参考になった

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]

-

早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]

-

半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]

-

無断欠勤での解雇について 無断欠勤での解雇は、通常「無断欠... [2009/08/05]

-

定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]

-

正社員の解雇について 営業系正社員を解雇できる要件を教... [2005/06/22]

-

勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 ... [2025/04/04]

-

勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]

-

就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜... [2010/06/09]

-

休日出勤時の残業代 弊社では土日祭日は休日と就業規則... [2017/11/27]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

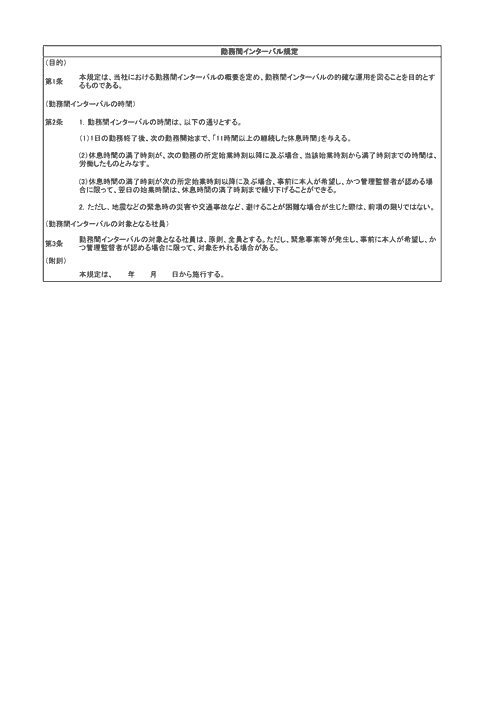

勤務間インターバルの規定例

勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。

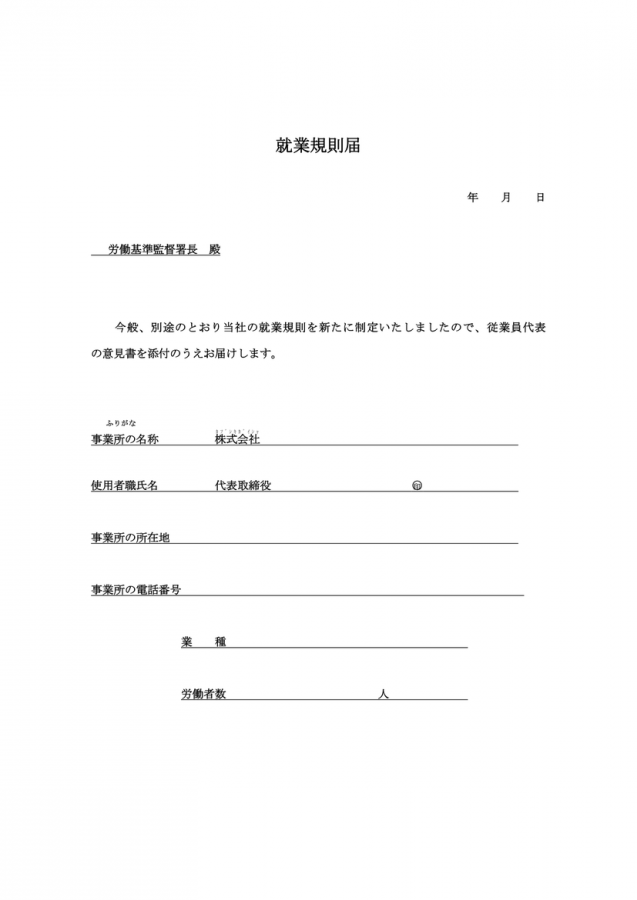

就業規則届

労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。

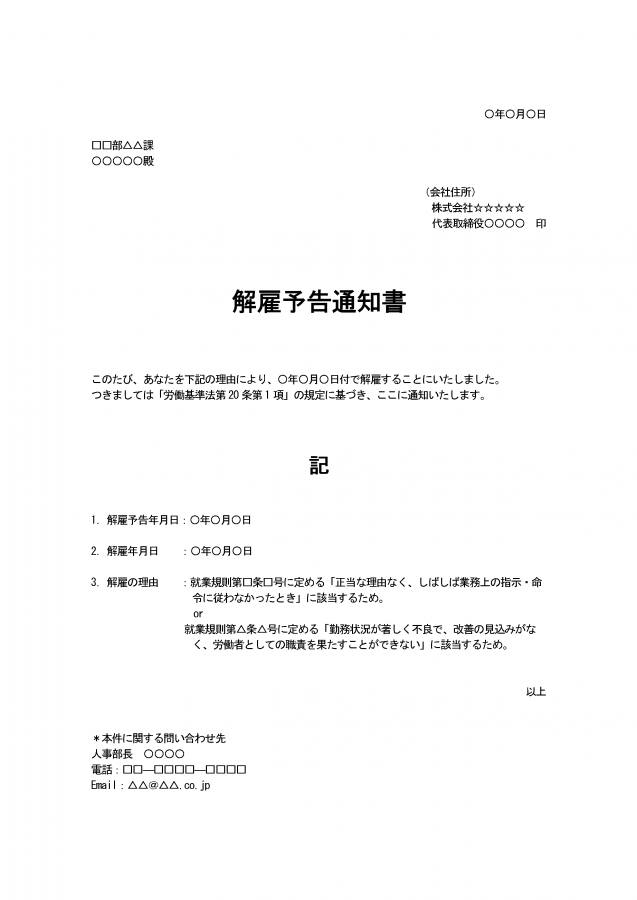

解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

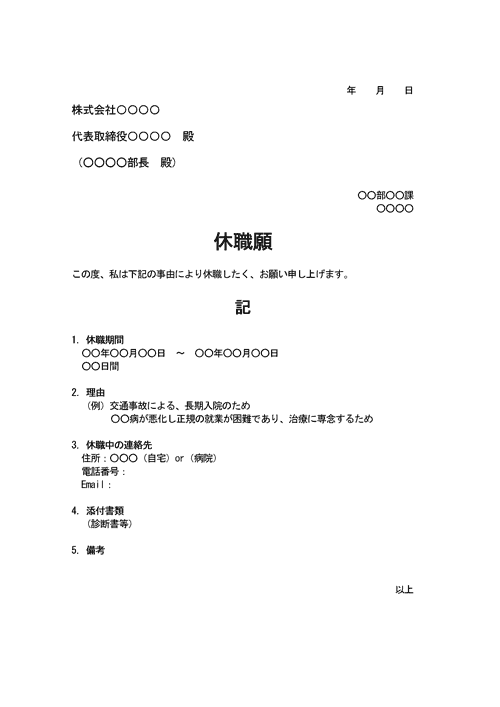

休職願

休職制度を利用する際に従業員が提出する届出のテンプレートです。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント