裁量勤務制度とフレックスタイム制度の両立

毎々お世話になっております。

勤務制度と会社の規模についてお伺いしたいと思います。

弊社は従業員が数十人の小規模の会社ですが、経験の浅い社員はフレックスタイム制、ベテランの社員は裁量勤務制を執っております。こういった2種類の勤務制度(協定書)を作ることについて、小規模の会社で何か問題ないかのご意見をお伺いしたいと思います。潜在的な問題点などもありましたら、ご教授頂きたいと思います。

投稿日:2025/08/07 09:49 ID:QA-0156498

- トッシー82さん

- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論

会社の規模に関係なく、複数の労働時間制度の併用は可能です。

労働基準法は、「同一の会社内で複数の労働時間制度を適用すること」を禁止していません。

実務でも、職種や業務内容に応じて制度を使い分けている企業(特にIT・企画・研究職など)があります。

よって、貴社のように「若手にフレックス」「ベテランに裁量労働制」とすること自体は適法・実務的にも問題ありません。

2.ただし、小規模企業での制度併用にあたって注意すべき点があります。

以下に【制度別の注意点】+【併用する場合の共通リスク】を整理します。

【1】フレックスタイム制の注意点

→法的要件

労使協定(清算期間・コアタイム・総労働時間など)を締結・届出(10人以上の事業場では就業規則も必要)

清算期間は最大3ヶ月(2024年改正で変更なし)

→潜在的リスク

リスク内容

勤怠管理の不備清算期間単位で所定労働時間・実働時間を管理しないと割増賃金に誤りが生じやすい。

時間外労働の誤認「フレックスだから時間外なし」と誤解される。清算期間内で法定労働時間を超えたら割増必要。

コアタイムの形骸化実態として「固定時間労働」になっていると、制度そのものが無効とされうる。

【2】裁量労働制の注意点(おそらく「専門業務型裁量労働制」を想定)

→ 法的要件

対象業務は労働基準法施行規則で限定(例:SE、デザイナー、編集者、研究者など)

労使協定の締結が必須(業務の範囲・みなし労働時間・健康確保措置など明記)

就業規則または労使協定の届出が必要(常時10人以上の事業場のみ)

→潜在的リスク

リスク→内容

対象業務の誤適用→裁量業務でない事務職・営業職に適用すると違法。

勤務実態との不整合→実態として指示・管理されていると「裁量労働ではない」とされ、残業代請求リスク。

労働時間把握・健康配慮義務→裁量労働であっても労働時間の把握・健康確保措置(インターバルなど)は必要。無視すると労基署対応のリスクあり。

【3】併用時の共通の注意点

項目→内容

制度の適用対象の明確化→誰にどの制度を適用するか、職種・等級・役割などで明示的に区分し、個別労働契約書でも確認を。

勤怠・賃金計算の複雑化→フレックスと裁量で勤怠管理方法が大きく異なり、担当者・システムの混乱要因に。

不公平感・労務トラブル→従業員間で「同じように働いているのに残業代が出る・出ない」などの待遇差への不満が出やすい。制度の説明責任が求められます。

労基署調査対応の煩雑化→制度ごとに必要な協定書・届出・勤怠管理が異なるため、労基署調査時の負荷が大きくなることも。

3.ご提案:制度の併用を維持するなら

以下の点を明確に整備することをおすすめします:

「どの制度を、誰に適用するか」を明記(職種 or 等級 or 業務単位で)

制度別の労使協定を正しく締結・管理

フレックス:清算期間・総労働時間等の明示

裁量労働:対象業務、みなし時間、健康確保措置の明示

就業規則・賃金規程・個別契約書を整合させる

従業員への制度説明を徹底(不満・誤解を防止)

定期的に制度運用を点検(勤怠実態・指示の有無・健康配慮等)

4. まとめ

観点→回答

制度併用の可否→法的に問題なし(会社の規模も制限要素ではない)

潜在的な問題点→勤怠管理の煩雑さ、従業員間の不公平感、制度誤適用による違法リスク

推奨対応→制度適用範囲の明確化、正しい協定・書面整備、勤怠と労務の定期点検

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/07 10:32 ID:QA-0156501

相談者より

毎々お世話になっております。

詳細なご回答ありがとうございました。リスク分析も大変参考になります。一つひとつよく吟味し、必要な措置を講じて行きたいと思います。

投稿日:2025/08/07 11:29 ID:QA-0156507大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

複数の勤務制度を運用すること自体が法令に抵触することはございません。

当方からは、生じやすい問題点を社員間トラブルの観点より2点、

挙げさせていただきます。

1)適用対象者の明確ルール化

ベテランと、ベテラン以外をどの基準で切り分けるのかが明確になっておりません

と何故、自分はフレックスなのに、あの人は裁量労働なのか?といった不満の声が

挙がります。明確な基準は、役職・職能等級・勤続年数など、客観的な基準をもっ

て制度運用を進める必要があります。

2)給与処遇の逆転化現象

フレックスタイム制には実績に応じての残業代計算がされますが、原則、

裁量労働制は、固定時間勤務したとみなす制度ですので、追加の残業代が

生じません。結果、残業代を加味すると、若手のフレックスタイム制の社員

の方が、ベテランの裁量労働制の社員よりも年収が高くなるといった事象が

生じる可能性があります。こちらも社員からの不満の声につながりますので、

適用対象者に対する給与額の設計は非常に重要です。

投稿日:2025/08/07 12:03 ID:QA-0156511

相談者より

毎々お世話になっております。

ご指摘の2点、よく考えて進めるようにしたいと思います。大変参考になりました。アドバイスありがとうございました。

投稿日:2025/08/07 16:43 ID:QA-0156537大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

対応

制度的には可能ですが、人事的視点では運用に注意が必要だと思います。

一番は人事の原則の公平性です。それぞれ一長一短がありますが、一般的に裁量労働は成果が見づらく、「楽そうに見える」のが普通です。

対象者がそのような手抜きイメージを持たれない重責を担い、成果も可視化される設定などがないと、大いにモラール(士気高揚)に影響するでしょう。

二つ目は評価です。こうした制度は単に労働を楽にすることが目的ではなく、成果を上げることが目的です、制度導入の結果、業績が下がるようなことがあれば本末転倒で、そうした成果の評価が数字などで公正にわかることも、非常に大切です。

逆に成果が可視化できない業務での導入は慎重に取り組む必要があるでしょう。

投稿日:2025/08/07 16:12 ID:QA-0156528

相談者より

毎々お世話になっております。

モラールと成果の可視化によく注意しながら各制度についてよく考えるようにいたします。大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/07 16:47 ID:QA-0156538大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

2種類が混在することは可能ですが、

同じ業務であった場合に、2種類混在が適切なのかどうかです。

また、ベテランの定義も明確にしておく必要があります。

要するになぜ、2種類の勤務制度をおくのか従業員に

合理的に説明できるかどうかです。

投稿日:2025/08/07 16:16 ID:QA-0156529

相談者より

毎々お世話になっております。

各制度の定義とそう言った制度の必要性について、自ら計画を立てて成果を出すことができるか否かで合理的な説明ができる様よく検討したいと思います。大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/07 16:51 ID:QA-0156540大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令に基づく制度であれば、会社の規模等に関係なく導入可能です。

但し、法的に問題は無くとも、異なる制度に対して従業員の中で不満が生じその結果業務意欲の低下や会社に対する信用低下を招く可能性がございますので、少人数であればこそ従業員との間のコミュニケーションを深め現状制度に対する意見に耳を傾ける事が重要といえるでしょう。

投稿日:2025/08/07 22:42 ID:QA-0156551

相談者より

毎々お世話になっております。

コミュニケーションを深め、十分な説明をするようにしたいと思います。ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2025/08/08 10:39 ID:QA-0156562大変参考になった

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

何も問題はありません。

その運用で大丈夫です。

裁量労働制とフレックスタイム制は、それぞれ別個の制度ですから、対象社員が別々である限り法に抵触することもありません。

労基法は、同一の事業所内における複数の労働時間制の採用を禁止してはおりません。

投稿日:2025/08/08 07:56 ID:QA-0156554

相談者より

毎々お世話になっております。

労基法上は問題ないことが確認できました。

ご回答ありがとうございました。

大変参考になりました。

投稿日:2025/08/08 10:40 ID:QA-0156564大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]

-

半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]

-

早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]

-

勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 ... [2025/04/04]

-

勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]

-

勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]

-

勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]

-

1日の勤務のあり方について 1日の勤務のあり方について質問し... [2005/06/28]

-

深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応の... [2017/12/08]

-

就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜... [2010/06/09]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

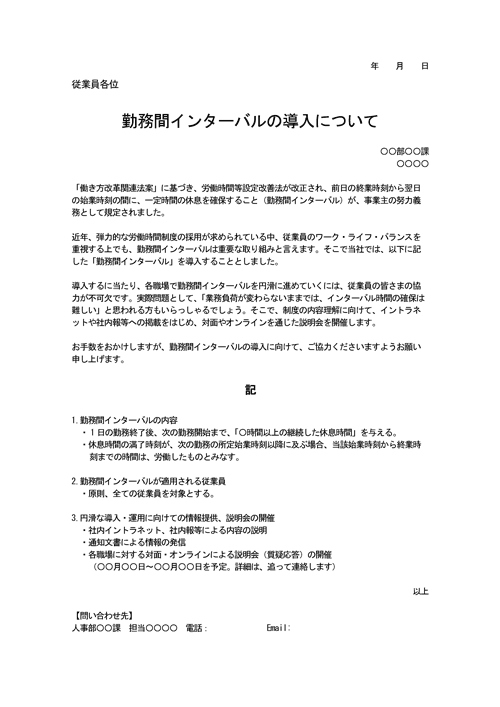

勤務間インターバルの社内周知文

勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。

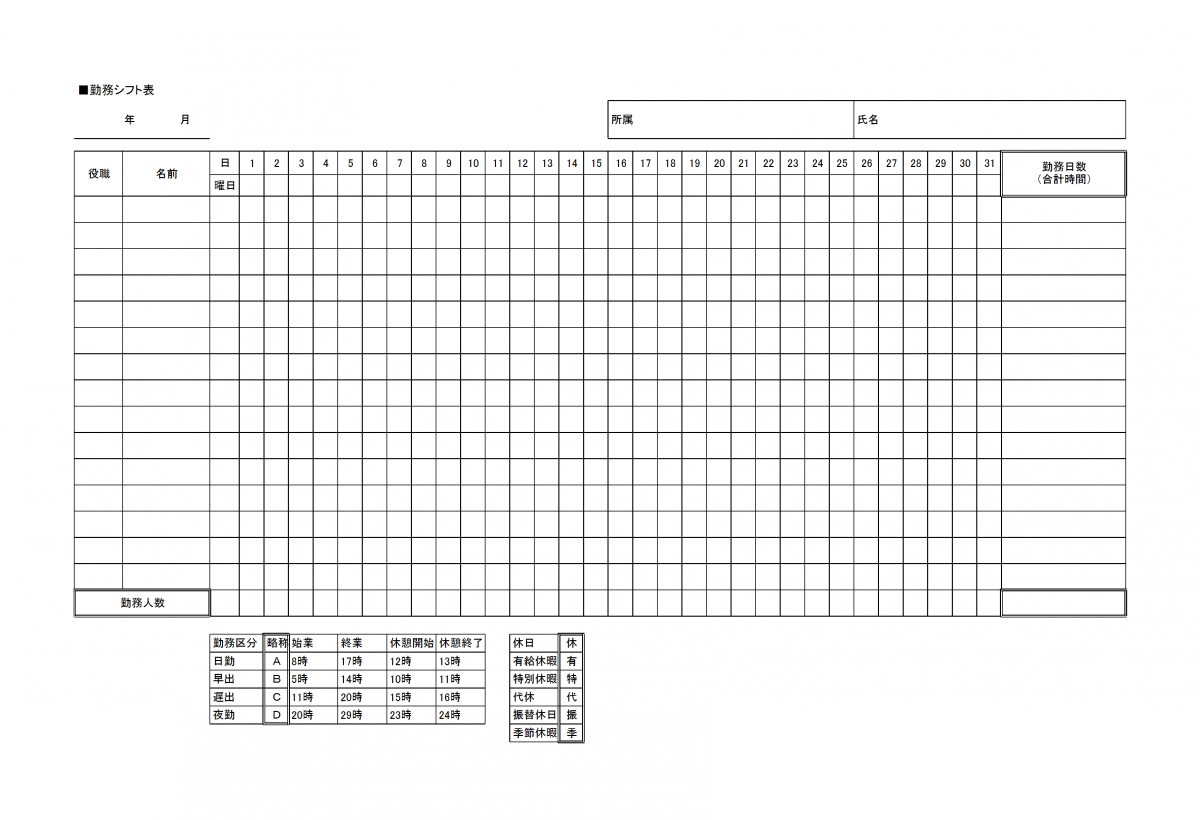

勤務シフト表

シフトの時間調整をするための表です。

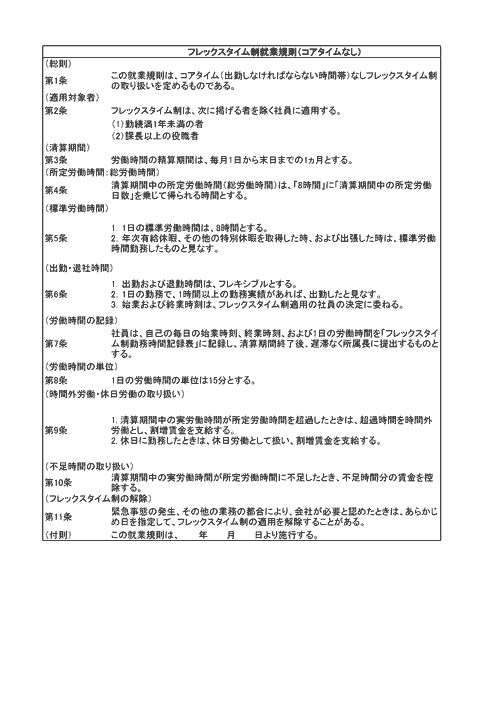

フレックスタイム制就業規則

フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。

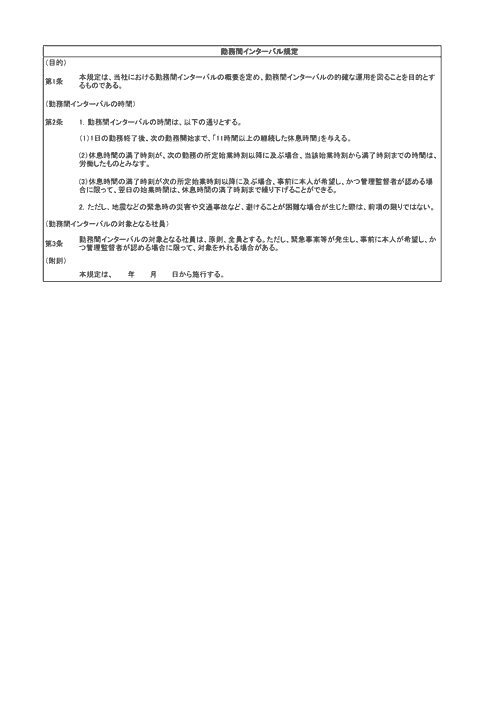

勤務間インターバルの規定例

勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント