裁量労働制

裁量労働制とは?

裁量労働制とは、実際に働いた時間に関係なく、労働者と使用者との協定においてあらかじめ定められた労働時間に基づき、賃金を支払う制度のことです。労働者自身が時間配分などの管理をして仕事を進めていくため、使用者側が具体的に指示をしないことも定められています。また、裁量労働制は「専門業務型」と「企画業務型」の二種類にわけられ、それぞれで対象職種が定められています。

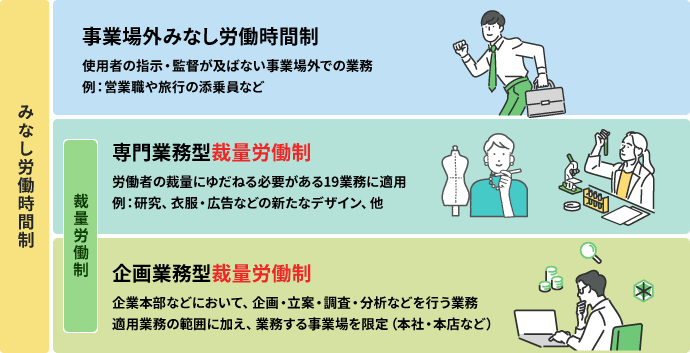

裁量労働制は「みなし労働時間制」の一種

みなし労働時間制は、実際の労働時間を算出することが難しい場合に、みなしで労働時間を算出する制度です。裁量労働制はこのなかに含まれます。

みなし労働時間制は、

- 事業場外みなし労働時間制

- 裁量労働制(専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制)

の二つに分けられます。

裁量労働制とは実際に働いた時間に関係なく、労働者と使用者との協定においてあらかじめ定められた労働時間に基づき、賃金を支払う制度のことです。定められた時間以上働いても原則残業代は出ず、逆に、実際に働いた時間が短かった場合でも決められた賃金が支払われます。たとえば、労使間であらかじめ定めたみなし労働時間が1日7時間の場合、5時間働いても、10時間働いても、7時間勤務したものとして賃金が支払われることになります。

労働者自身が時間配分などの管理をして仕事を進めていくため、使用者側が具体的に指示をしないことも定められています。出勤・退勤時間も労働者がフレキシブルに決めることができます。

事業場外みなし労働時間制とは出張・外出の頻度が多い営業職や旅行の添乗員など、使用者の指示・監督が及ばない事業場外での業務が発生する場合に適用されます。

一方の裁量労働制(専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制)は、専門性があるなど決められた職種に対して適用されます。

この二つは制度の目的が異なっています。事業外みなし労働時間制が労働時間を把握しにくい職種において定めているのに対し、裁量労働制では労働者に裁量を与えることで、生産性向上・業務効率化を図ることに焦点をあてています。

裁量労働制と他の労働時間制度との違い

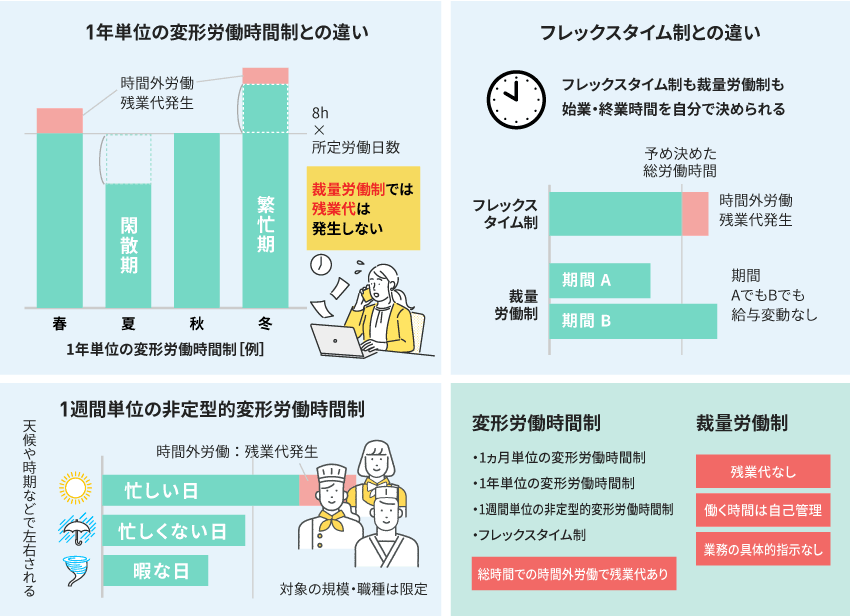

1)変形労働時間制

変形労働時間制は、繁忙期に法定労働時間を超えて働けるかわりに、閑散期にはその分の労働時間を減らすとことができる制度です。業務の繁忙期・閑散期や特殊性などに応じて、全体的な労働時間の短縮を目指すことが目的です。

変形労働時間制には、

- 1ヵ月・1年単位の変形労働時間制

- 1週間単位の非定型的変形労働時間制

- フレックスタイム制

があります。1年・1ヵ月・1週間といった一定期間を平均し、法定労働時間の範囲での勤務が認められます。

裁量労働制と大きく異なる点は、繁忙期・閑散期の差が明確な業種であれば制度の実施が認められている点です。また、変形労働時間制では実労働時間が適用され、法定労働時間を超えた場合は、時間外労働として残業代が発生します。

2)フレックスタイム制

フレックスタイム制は変形労働時間制に含まれます。1ヵ月以内の一定期間において、あらかじめ総労働時間を決めておき、そのなかで労働者が始業・終業時間を決められる制度です。

フレックスタイム制は、1日の中で勤務すべき時間帯(コアタイム)を設ける場合があります。1日の労働時間帯のなかで、勤務すべき時間帯と労働者個人が選択可能な時間帯(フレキシブルタイム)に分け、出退勤時間はその日に応じて労働者の判断で決めることができます。就業時間が自由な点で裁量労働制と類似していますが、フレックスタイム制は実労働時間で計算します。

フレックスタイム制は、多様で柔軟な働き方を推進する企業で導入が進んでいます。時間外労働の軽減やワーク・ライフ・バランスの実現を期待できる制度といえます。

裁量労働制の二つの種類

専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制は、業務の進め方や時間配分において労働者の裁量にゆだねる必要がある業務に適用されます。これは厚生労働省大臣告示により定められたものです。

そもそも仕事において、賃金を確定する際の大きな指標の一つとなるのが労働時間です。基本的には働いた時間に基づき、時間外なども含めて総支給額が確定します。しかし、なかには仕事に従事した成果と時間の関連性を客観的に把握しにくい業務があります。

- 新商品もしくは新技術の研究開発、人文科学もしくは自然科学に関連した研究の業務

- 情報システムの分析または設計の業務

- 新聞や出版事業での記事取材や編集、放送番組やラジオ放送制作における取材や編集の業務

- 衣服・インテリア・工業製品・広告などの新たなデザインの考案の業務

- 放送番組、映画などの制作の事業におけるプロデューサーやディレクターの業務

- コピーライターの業務

- システムコンサルタントの業務

- インテリアコーディネーターの業務

- ゲーム用のソフトウェア創作の業務

- 証券アナリストの業務

- 金融工学などの知識を用いて行う金融商品の開発の業務

- 学校教育法に規定する大学における教授研究の業務

- 公認会計士の業務

- 弁護士の業務

- 建築士(一級建築士・二級建築士・木造建築士)の業務

- 不動産鑑定士の業務

- 弁理士の業務

- 税理士の業務

- 中小企業診断士の業務

企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制は、事業運営において重要なポジションとなる企業本部などにおいて、企画・立案・調査・分析などを行う労働者を対象としています。

専門業務型裁量労働制との大きな違いは、適用業務の範囲に加え、適用される業務が存在する事業場が限定されることです。具体的には、本社や本店をはじめ、事業運営に大きな影響がある事業場が挙げられます。また支店・支社であっても、独自に事業運営に大きく影響を及ぼす計画決定を行っている場合、適用対象となります。

企画業務型裁量労働制は、労働基準法の第38条の4と労働基準法施行規則で対象や手続きなどが具体的に定められており、「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」において、対象業務の詳細な例が明記されています。

企画業務型裁量労働制は、それぞれの部署の業務に関して調査や分析を行うなど、企業全体に関わる計画策定などの業務が対象となっています。個別の製造作業やその事業場に限った工程管理、個別の営業活動やルーティンワークなどは対象外となります。

2021年9月15日から施行された過労死認定基準の見直しにについて解説した資料です。この資料を読むことで、現状の認定基準や変更点、長時間労働に対する施策の方向性を理解することができます。

脳・心臓疾患の認定基準の変更ポイントについて│無料ダウンロード - 『日本の人事部』

「裁量労働制」について深く知る記事一覧

裁量労働制

裁量労働制の導入手続き

裁量労働制のメリット・デメリット

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント