介護職の業務拒否による雇用契約変更

いつもお世話になっております。

介護職は、患者様のケアということで食事介助・オムツ交換など

様々業務があります。当方では正職員には統一的なケア業務を、

時給などには間接業務的なものなどの割り振りを行っておりますが、

ある正職員から腰痛を理由に主要なケア業務をしないという宣言が一方的に

ありました。

・診断書等の提出はありませんが、本人の訴えだけなので、診断書による

具体的な病名の特定が必要と考えております

・その結果、他の職員との連携もあるので同程度の業務ができないなら

雇用契約変更(時給職員など)へは可能でしょうか

・診断書上、病名が認められなくても腰痛を訴えるならある程度傷病

手当により完全復帰を目指すことろまで行い、それでも業務拒否が

続くのなら雇用契約変更まで慎重に行うべきでしょうか

その他、注意点あれば恐れ入りますが、ご教授願います。

投稿日:2025/07/04 10:21 ID:QA-0154908

- さっちんさんさん

- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談を見た人はこちらも見ています

-

26業務について 26号業務内で2つ以上の業務を行う契約書(○号業務と○号業務のような形式)は有効となるのでしょうか? [2007/02/06]

-

雇用契約書の押印について 雇用契約書の押印について、会社側の印が無い場合、どの様なリスクが会社側にあると考えられますでしょうか。また、このような場合の判例がありましたらご教示いただ... [2024/04/05]

-

雇用契約書について 当社は雇用契約書を締結しておりません。つい先日、労働基準局がきて、雇用契約書の提出を求められました。理由は、去年の8月頃労働災害が起こってしまい、その査察... [2018/07/05]

-

雇用契約の遡及について よろしくお願いいたします。弊社では、有期雇用者の雇用契約を半年ごと(4/1~9/30、10/1~3/31)に見直しています。10月1日からの雇用契約の変更... [2021/09/28]

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

介護現場における身体的負担の大きい業務(食事介助・排泄介助等)に対し、職員から「腰痛」を理由とする一方的な業務拒否があった場合の対応について、労務管理・労働契約・安全衛生・実務対応の観点から整理してご説明いたします。

1. 現時点での対応の基本的考え方

(1)「本人の訴えだけ」では業務軽減の合理性はなく、診断書等の医学的根拠が必要です。会社側には「安全配慮義務」があるため、労働者が腰痛等の健康不安を訴える場合には、まず医師の診断を求める義務が事実上あるとされます。

ただし、診断書の提出がないまま業務を一方的に拒否することは就業規則違反や債務不履行(労務提供拒否)にもなり得ます。

2. 段階的な実務対応フロー

【STEP1】診断書の提出を正式に求める

口頭だけでは対応できない旨を説明し、診断書の提出を求める(書面で通知も可)。

求める内容:

- 病名(可能であれば)

- 勤務制限の有無と内容(重量物の持ち上げ禁止、○kg以上禁止など)

- 安静・休業の要否・期間

【ポイント】介護職に必要な業務の一部が制限される場合、**「一部軽減」or「休業」or「契約変更」**などの対応を選択できます。

【STEP2】診断結果に基づいた配置転換・休業などの検討

診断書の内容→会社の対応

業務制限あり・軽作業のみ可→軽作業への一時的配置転換、介護補助・記録業務等への就業を検討

就業不可・休業要→傷病手当金の申請を案内し、休職扱いにする

診断書なし or 疑義あり→労務提供拒否の扱いも視野(懲戒または契約変更の可能性あり)

【STEP3】就業継続が困難な場合の雇用契約変更の検討

(1) 正社員としての業務遂行が困難な状態が継続し、軽作業や他業務への配慮でも対応できない場合、雇用契約の見直し(パート・時給制等)を提案可能です。

ただし、本人の同意なく雇用契約を一方的に変更することはできません。

そのため、「正社員としての業務ができない=正社員契約を維持できない」と説明し、話し合いの上で合意に基づき変更する必要があります。

3. 雇用契約変更まで慎重に進めるべきか?

はい、「腰痛」という身体的事情が関わるため、産業医や主治医の意見、傷病手当金の活用、業務軽減措置の可否などを段階的に検討した上で、慎重に進めるべきです。

「労働契約法第8条(安全配慮義務)」との関係もあるため、いきなり契約変更を迫るとトラブルにつながりかねません。

よって、以下のステップで対応することが望ましいです:

(1)診断書の提出依頼(書面)

(2)一時的な軽作業配置や休業(傷病手当金の案内)

(3)定期的な健康状態の確認(再診断の取得依頼)

(4)長期的に就業困難な場合→契約変更の打診(本人同意前提)

(5)合意が得られないまま業務提供拒否が続く場合→懲戒または退職勧奨

4. その他の注意点

項目→解説

(1) 就業規則の整備→「診断書に基づく業務制限の申出があった場合の対応」「業務遂行が困難な場合の契約変更・休職規定」等が明文化されているか確認

(2) 産業医の関与→会社に産業医がいる場合、本人の同意を得て面談・意見聴取を実施するのが望ましい(労災防止・配慮措置の判断材料)

(3) メンタル面の配慮→腰痛とストレス要因が結びついている場合、心身両面からの配慮が必要です(産業医・EAP相談窓口の案内など)

(4) 同僚職員の負担管理→ケア業務の偏りが生じないよう、他の職員への説明や配置調整も必要

5. まとめ:対応の原則

訴えだけでは業務免除に応じず、診断書提出→一時対応→継続困難なら雇用契約見直しという段階的対応が適切です。

以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/07/04 10:48 ID:QA-0154915

相談者より

ご丁寧な回答感謝します。

大変参考になりました。

当該職員としっかりと話をし、解決を見出したいと思います。

投稿日:2025/07/05 14:02 ID:QA-0154961大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、症状にもよりますのでこの場で確答までは出来かねますが、まずは診断書の提出を求められた上で対応を図られる事が必要です。

その上で、通常業務への従事が困難と認められる場合ですが、ごく短期間で治癒が見込まれるものであれば、雇用形態は変更せず、当人とも相談の上一時的に軽易な業務に従事してもらうかまたは休職して頂くのが妥当といえるでしょう。

逆に長期間かかるようでしたら、病状を考慮された上で休職の指示または雇用形態の変更を提案されるのがよいでしょう。

投稿日:2025/07/04 10:58 ID:QA-0154918

相談者より

ありがとうございます。

診断書の内容により、慎重に対応します。

投稿日:2025/07/05 14:02 ID:QA-0154962大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|・その結果、他の職員との連携もあるので同程度の業務ができないなら

| 雇用契約変更(時給職員など)へは可能でしょうか

↓ ↓ ↓

対象の社員の方にとって不利益と捉えられる労働条件の変更につきましては、

本人同意が必要であり、一方的に変更することはできません。

逆の表現をすれば、本人同意があれば、雇用形態の変更も可能であります。

|・診断書上、病名が認められなくても腰痛を訴えるならある程度傷病

| 手当により完全復帰を目指すことろまで行い、それでも業務拒否が

| 続くのなら雇用契約変更まで慎重に行うべきでしょうか

↓ ↓ ↓

腰痛の具合がわかりかねますが、労務不能な程、悪化している状況であり、

医師も労務不能と診断するのであれば、会社としても安全配慮義務があります

ので、お休みをいただいた方がよろしいでしょう。

なお、労務不能と業務拒否は意味合いが全く違いますので、まずは医師の診断書

を提出いただき、本来業務が出来る状態であるにも関わらず、業務を拒否してい

るのか、会社としては慎重・丁寧に状態を見極める必要がございます。

また、快復見込みについても確認するべき事項です。一定期間後、快復が

見込まれるのであれば、時給職員など今よりも条件が下がる、雇用形態変更

までを判断する行為は、行き過ぎであるとも思案いたします。

仮に、単なる業務拒否に該当するのであれば、懲戒処分の検討も必要です。

投稿日:2025/07/04 11:47 ID:QA-0154923

相談者より

ありがとうございます。

参考になりました。

現在のところ本件は、本人の訴えにすぎないので

慎重に対応します

投稿日:2025/07/05 14:05 ID:QA-0154963大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

まずは、

配置転換等の根拠となる医師の診断書の提出を求めてください。

医師の診断書の提出については、会社は必要に応じて医師の診断書を求め、

従業員はそれに従う必要がある旨、就業規則に記載しておいた方が

よろしいでしょう。

腰の痛みが一時的なものであるのかどうかでも、会社の対応も異なります。

投稿日:2025/07/04 16:14 ID:QA-0154951

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/07/05 14:06 ID:QA-0154964大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

従事可能な他業務の存否等

以下、回答させていただきます。

(1)「正職員から腰痛を理由に主要なケア業務をしないという宣言が一方的に

ありました。」とのことです。

(2)労働者は、「債務の本旨」に従って契約を履行する必要があります(民法

493条)。

(3)傷病等により現在の業務を遂行することが困難になったとき、どのような

場合であれば、上記「債務の本旨」に従って履行がなされていると言えるの

か、検討が必要になります。その際、以下の判例・裁判例が有用であると考

えられます。

1)正社員(職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結)については、判例

(片山組事件 1998年4月9日 最高裁判決)では、以下のようにされていま

す。

「現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできな

いとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業

における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が

配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提

供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務

の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。」

「そのように解さないと、同一の企業における同様の労働契約を締結した

労働者の提供し得る労務の範囲に同様の身体的原因による制約が生じた

場合に、その能力、経験、地位等にかかわりなく、現に就業を命じられ

ている業務によって、労務の提供が債務の本旨に従ったものになるか否

か、また、その結果、賃金請求権を取得するか否かが左右されることに

なり、不合理である。」

2)また、職種が特定されている労働者については、裁判例では(カントラ事

件 2002年6月19日 大阪高裁判決)、以下のようにされています。

「労働者がその職種を特定して雇用された場合において、その労働者が従

前の業務を通常の程度に遂行することができなくなった場合には、原則

として、労働契約に基づく債務の本旨に従った履行の提供、すなわち特

定された職種の職務に応じた労務の提供をすることはできない状況にあ

るものと解される(もっとも、他に現実に配置可能な部署ないし担当で

きる業務が存在し、会社の経営上もその業務を担当させることにそれほ

ど問題がないときは、債務の本旨に従った履行の提供ができない状況に

あるとはいえないものと考えられる。)。」

3)一方、「休職事由の消滅」という観点では、以下の裁判例(日本電気事件

2015年7月29日 東京地方裁判所判決)もあります。

「「休職の事由が消滅」とは、XとYの労働契約における債務の本旨に従っ

た履行の提供がある場合をいい、原則として、従前の職務を通常の程度

に行える健康状態になった場合、又は当初軽易作業に就かせればほどな

く従前の職務を通常の程度に行える健康状態になった場合をいうと解さ

れる。また、労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した

場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供

が十全にはできないとしても、当該労働者が配置される現実的可能性が

あると認められる他の業務について労務を提供することができ、かつ、

その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った労務の提供が

あると解するのが相当である(片山組事件最高裁判決参照)。」

(4)上記を踏まえれば、休職や雇用契約変更の前に、当該正職員に関して、現

在の契約の範囲内において、従事可能な他の業務が存在するのか否か、当初

軽易作業に就かせればほどなく従前の職務を通常の程度に行える健康状態な

のかどうか、について検討を尽くすことが必要であると考えられます。

こうした観点により、まずは、当該正社員に対して診断書の提出を求め、

産業医にも診ていただくことが必要であると考えられます。

投稿日:2025/07/04 22:38 ID:QA-0154958

相談者より

ありがとうございます。

大変参考になりました

投稿日:2025/07/07 13:58 ID:QA-0155031大変参考になった

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

まずは、症状の確認が先ですから、診断書の提出を求めればよろしいでしょう。

症状が重いのか、一過性のものなのかで対応が異なりますが、短期間で完治が見込めるようであれば、雇用形態はそのままで一時的に通常業務から外し、軽易な業務に就かせるのもよろしいでしょうし、重症で完全治癒まで長期間を要するということであれば、本人とよく話し合い、通常どおり元の業務が熟せるようになるまで、雇用形態の変更を打診する、あるいは雇用形態はそのままで休職させるといった方法が考えられます。

投稿日:2025/07/06 08:06 ID:QA-0154967

相談者より

ありがとうございます。

大変参考になりました

投稿日:2025/07/07 13:58 ID:QA-0155033大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

対応

本人の訴えだけで雇用契約を変更したりませんので、その根拠となる診断書が出せないのであれば、単なる服務違反になると思います。

また、治癒可能かどうかも含め、本来の業務での就業ができないのであれば、休職や契約見直しとなり、給与条件も同時に見直しとなります。

一方的に条件提示ではなく、話し合いが基本ですが、逆に一方的な要求に従う義務もありません。

投稿日:2025/07/07 19:12 ID:QA-0155050

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

26業務について 26号業務内で2つ以上の業務を行う契約書(○号業務と○号業務のような形式)は有効となるのでしょうか? [2007/02/06]

-

雇用契約書の押印について 雇用契約書の押印について、会社側の印が無い場合、どの様なリスクが会社側にあると考えられますでしょうか。また、このような場合の判例がありましたらご教示いただ... [2024/04/05]

-

雇用契約書について 当社は雇用契約書を締結しておりません。つい先日、労働基準局がきて、雇用契約書の提出を求められました。理由は、去年の8月頃労働災害が起こってしまい、その査察... [2018/07/05]

-

雇用契約の遡及について よろしくお願いいたします。弊社では、有期雇用者の雇用契約を半年ごと(4/1~9/30、10/1~3/31)に見直しています。10月1日からの雇用契約の変更... [2021/09/28]

-

一人で複数の26業務に就くのは可能か。 現在2号業務で受け入れている派遣社員を、2号業務が少なくなってきたため、契約更改時にこの社員に5号業務もお願いしようかと考えていますが、一人の派遣社員に複... [2010/09/03]

-

業務縮小に伴う資格手当について 業務に関する資格手当をつけていたのですが、会社として次年度からその業務を撤退する場合、その資格手当を外すのは問題ないでしょうか。社員さんによっては数千円給... [2024/02/15]

-

アルバイトの時給設定について アルバイトの時給設定について教えてください。アルバイトを3つの時間帯に分けて 時給設定を検討しています。①8時半~17時30分 時給900円②17時30... [2013/09/26]

-

裁量労働制の業務について 1)裁量労働制は①専門業務型裁量労働制②企画業務型裁量労働制とあると思いますが、1企業で①②共に登録はできるのでしょうか?2)①②共にマネジメント業務は行... [2022/09/13]

-

労働者派遣法施行令第4条11号の業務について 初歩的なことで恥ずかしいのですが、教えてください。弊社に業務内容として「第11号国内取引業務」としてスタッフが派遣されました。数日後、スタッフからお客様か... [2007/01/11]

-

雇用条件の変更について 雇用契約書に本人の署名をいただいた後、入社までに、社内規程の変更があり、営業手当が追加で支払われることになりました。雇用契約書の差し替えは必要になりますか... [2018/06/04]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

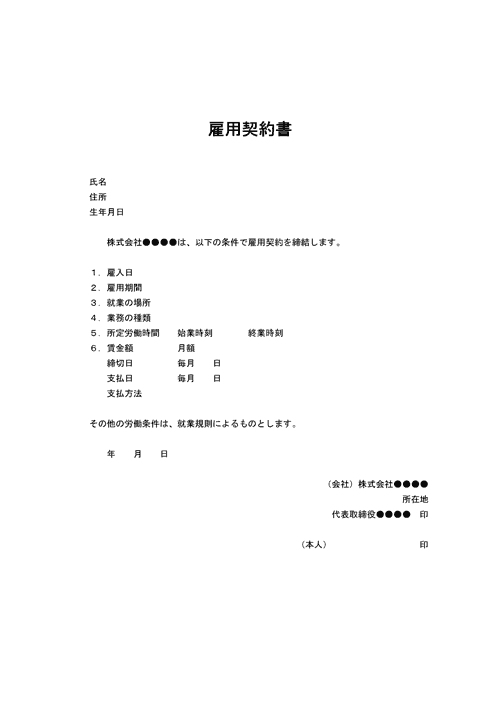

雇用契約書

雇用契約書のテンプレートです。ダウンロードしてご利用ください。

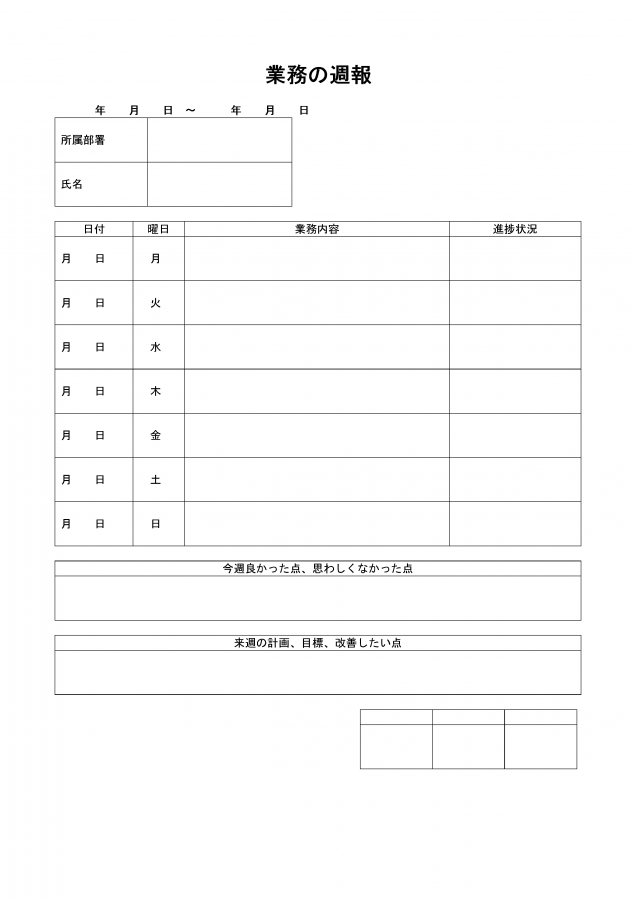

業務の週報

週次で業務を報告するためのテンプレートです。

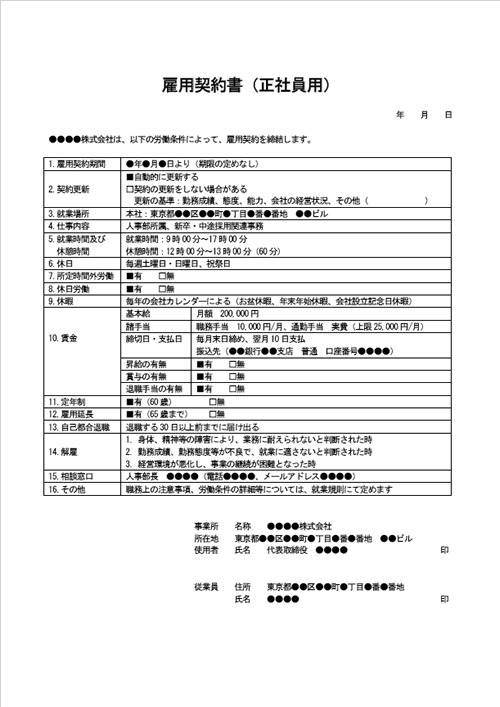

雇用契約書(正社員用)

雇用契約書(正社員用)の記入例つきテンプレートです。

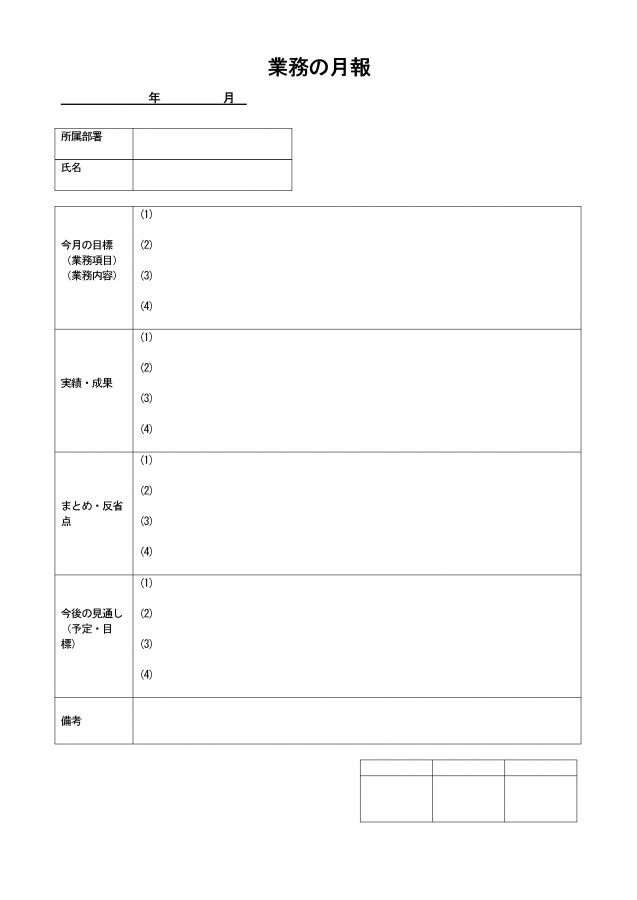

業務の月報

業務を月単位で上司に報告する際のテンプレートです。振り返り用としても使えます。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント