懲戒

懲戒とは?

懲戒とは、使用者(事業主・企業)が従業員の企業秩序違反行為に対して科す制裁罰のことです。企業は従業員の問題行動に適切に対応することで、企業秩序を維持できます。

懲戒処分には、問題行動の重要度に応じて七つの種類があります。問題行動の内容に応じて、法律や就業規則に沿って処分しなければ、処分そのものが無効になる可能性があります。就業規則に定められた懲戒処分の事由に該当するかどうか、過去の同様の事例と比べて処分が重すぎることはないか、問題行動の程度と処分の重さが合っているかといった点に注意し、明確な判断基準をもとに適切な手順を踏んで処分を行わなければなりません。

1. 懲戒処分とは

懲戒処分とは、企業が従業員の企業秩序違反行為に対して行う制裁です。多くの企業では、従業員が守るべきルールを就業規則の服務規律や懲戒事由などに定めています。つまり、服務規律や会社の規定に反する行為は企業秩序違反として、懲戒処分事由に該当することがあります。具体的には、経歴詐称や暴言・暴行、無断欠勤などの勤怠不良、不正行為、業務上や私生活上の犯罪行為、業務命令違反などが挙げられます。処分の重さは問題行動の重要度によって決定されます。

懲戒処分には、問題行動を起こした従業員に制裁を与えることで企業秩序を維持する目的があります。企業が適切な制裁を加えることで、該当する問題行為が企業秩序を維持するために望ましくないものだと他の従業員に示すことができます。

近年ではSNSの流行などによって、企業の不祥事が企業規模を問わず広く世間で取り沙汰されるようになりました。従業員の問題行動が外部に広まれば、企業の社会的責任が問われるような事態に発展する可能性もあります。従業員には、法令順守はもちろんのこと、社会的規範といった倫理基準においても社会人としての責任ある行動が求められます。

企業のコンプライアンスを高めるためにも、日頃から適切な手順に沿って問題行動に対応し、従業員の意識を高めることが重要です。

- 【関連記事】

- コンプライアンスとは|日本の人事部

2. 懲戒処分の種類

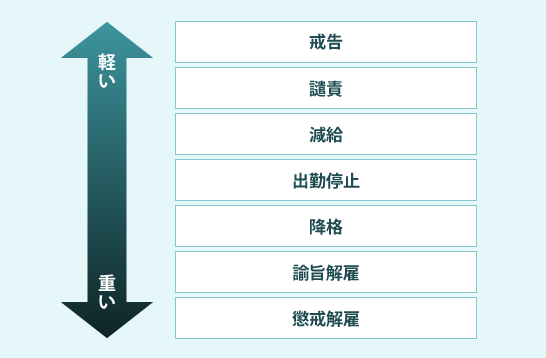

懲戒処分の内容は、七つの種類に分けられます。処分程度の軽い順から「戒告(かいこく)」「譴責(けんせき)」「減給」「出勤停止」「降格」「諭旨(ゆし)解雇」「懲戒解雇」で、一番重い懲戒解雇は労働者を一方的に解雇する非常に厳しい制裁です。

懲戒処分の内容を決定する基準は企業によって異なります。問題行動の程度に応じて、就業規則の懲戒規定をもとに処分を決定します。

戒告

戒告とは、口頭によって注意を行う最も軽い処分です。口頭の注意に合わせて、「戒告書」という文書を当該従業員に交付する場合もあります。処分を通じて従業員に反省を促すとともに、問題行動が会社として好ましくないものであることを示します。人事考課での評価の判断にも影響を与えることがあり、通常業務で行われる指導・注意とは性質が異なります。

譴責

譴責とは、口頭の処分では済まない場合に従業員に始末書を提出させて厳重注意を行うことです。問題行動を起こした従業員に反省を促すとともに、同じ行動を繰り返さないと誓約させることが目的です。戒告と同様、譴責の処分を受けた場合は、人事考課上不利になることがあります。

減給

減給は、制裁罰として賃金から一定の金額を減額する処分です。従業員の経済的利益に直接影響を与えるため、口頭指導や始末書の提出よりも重い処分です。減額の範囲を決定する際は、労働基準法91条の規定に従います。具体的には、1事案の減給額が平均賃金の1日分の半額以下、1賃金支払期間に複数事案が発生したとしても、減給の総額は1賃金支払期の賃金総額の10分の1以下とする必要があります。

出勤停止

出勤停止は、従業員が一定期間働くことを禁止する処分です。法律上は上限が設けられておらず、1週間~2週間が一般的です。期間があまりにも長すぎると公序良俗に反するとして無効処分になる恐れがあるため、問題行動の程度や頻度など、状況と照らし合わせて出勤停止の期間を決定するといいでしょう。出勤停止期間中の給与は、無給とするのが一般的です。

降格

降格は、役職(職位)または職務資格制度上の資格を引き下げる処分です。人事制度ではなく制裁罰として行うため、降格を行う際は、懲戒規定に違反となる行動や懲戒処分の内容が定められている必要があります。降格された従業員は、職位の解任や引き下げ、職務資格制度上の資格や等級の引き下げに伴い、役職手当や職務手当などが減額されることもあります。

- 【関連記事】

- 降格人事とは|日本の人事部

諭旨解雇

諭旨解雇とは、会社側が従業員に退職または辞表の提出を勧告し、退職を求める処分です。情状を勘案して懲戒解雇よりも程度を軽くしたものではありますが、一方的に労働契約を解除して従業員を失職させる点は同様です。したがって、懲戒解雇相当の行動を起こした従業員に対して辞表を提出するよう指導し、一定期間に本人が応じない場合は懲戒解雇に変更します。また、懲戒解雇に近い処分として、その情状によっては退職金の一部を支給しない措置を取ることがあります。

- 【関連記事】

- 諭旨解雇とは|日本の人事部

懲戒解雇

懲戒解雇は、企業秩序を乱した従業員に対して行う、最も重い処分です。従業員を一方的に失職させるほか、退職金の一部または全部が支払われません。本人の再就職にも影響を与えることがあり、懲戒処分の中でも不利益の程度が最も大きなものです。そのため、就業規則に問題行動の内容や基準を明確に規定するなど、不当解雇と見なされないように慎重な手続きをとらなければなりません。

懲戒解雇は解雇に該当するため、労働基準法20条の規定に従って、30日前までに当該従業員に対して解雇予告を行うか、平均賃金の30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。ただし、解雇される原因が従業員にあって、事前に労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けた場合は、解雇予告についての義務が免除されます。

3. 懲戒処分にあたる事例

懲戒処分にあたる事例には、就業規則違反や職場の風紀を乱す行為、横領・背任行為など、さまざまなものがあります。また、私生活上の犯罪行為であっても、企業秩序を乱すものとして処分の対象になることがあります。

懲戒処分の対象となる事例には、以下のようなものがあります。

- 病気と偽り休暇制度を利用

- 就業規則に反する方法で定期代を不正受給

- 出張費用を不正に水増しして請求

- 社用車を酒酔い運転し検挙される

- 業務中に社用車で死亡事故を起こす(本人の過失100%)

- 社外秘の機密事項を意図的に流出させる

- 長期間の無断欠勤

- 勤務時間中、業務と関係ない内容を個人的なSNSに書き込む

- 職場で宗教の勧誘行為を行う

- 職場で私的な人間関係のもつれから同僚に暴行する

- 職場でパワハラやセクハラ、マタハラなど、ハラスメントに該当する行為を行う

- 売上金の個人的な使い込み

- 取引先から個人的に謝礼を受け取る

- 粉飾決算

- 企業機密の漏洩

- 暴行

- ストーカー

- 痴漢

ほかにも、懲戒処分に該当するケースは多くあります。問題と思われる労働者の行動が発覚した場合、会社の就業規則と照らし合わせ、明確な基準を持って処分を判断する必要があります。

4. 懲戒処分の判断基準

懲戒処分は企業が一方的に権力を行使する処分であり、従業員にとっては刑罰に等しいほど重いものです。そのため、処分の有効性は法律を根拠に厳しく判断されます。

労働契約法第15条では、懲戒規定に定めがあって懲戒処分ができる場合でも、「客観的で合理的な理由がない」「社会通念上相当でない」懲戒処分は、企業が権利を濫用したものとして無効になると明記しています。

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

- 【引用】

- 労働契約法| e-Gov法令検索

- 懲戒処分の種類、事由が就業規則に明記されているか

- 問題行為が就業規則上の懲戒事由に該当するか

- 行為の性質や態様から懲戒処分が重すぎないか

- 過去の同様の処分辞令と比べて公平性を欠くものではないか

会社が従業員に対して懲戒処分を行うには、第一に就業規則に処分の種類や事由について明記されていることが必要です。労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務付けており、就業規則に懲戒処分の規定を設けるのであれば、制裁の種類や程度について記載しなければならないと定めています。加えて、就業規則は従業員へ周知しなければなりません。懲戒事由や処分の内容について就業規則に定めるだけでなく、社内で周知することではじめて、就業規則に法的な効力が生じます。

懲戒処分は、会社の定めたルールに対する違反行為への制裁です。このことから、「事前に犯罪行為(違反行為)として定めた行為だけが処罰できる」という刑事手続き上の考え方と同じく、あらかじめ懲戒の種類や事由を定めておく必要があります。

また、従業員の問題行動が就業規則で定めた懲戒処分事由に該当するかどうかという点も、処分の有効性に大きく関わります。すべての事由について列挙するのは不可能ですが、可能な限り具体的に記しておくことが重要です。就業規則に記載されていない事由を根拠に懲戒処分を行った場合、当該従業員が処分について無効を主張すると企業側が不利になる可能性があります。

処分の内容は、企業の判断で決定できます。ただし、処分が重すぎないかどうか、社会通念上相当であるかどうかを慎重に判断しなければなりません。そのため自社の過去の事例や裁判例などから、処分の重さが適切かを検討することが重要です。弁護士などの専門家に相談してから処分を決定するのもいいでしょう。

5. 懲戒処分の手続き

懲戒処分の手続きは、以下のように適切な手順を踏むことが重要です。手順を誤ることで、処分の有効性そのものが問われる可能性があります。

就業規則に処分を明記し、従業員に周知

上述の通り、就業規則に懲戒処分の種類と事由について明記します。そして、従業員にその内容を周知します。新入社員研修で説明する機会を設けたり、社内ネットワークの誰でも閲覧できる場所に保存したりするなど、日頃から従業員が理解を深めるための取り組みを行うことが重要です。

不祥事の事実関係を把握するための調査を行う

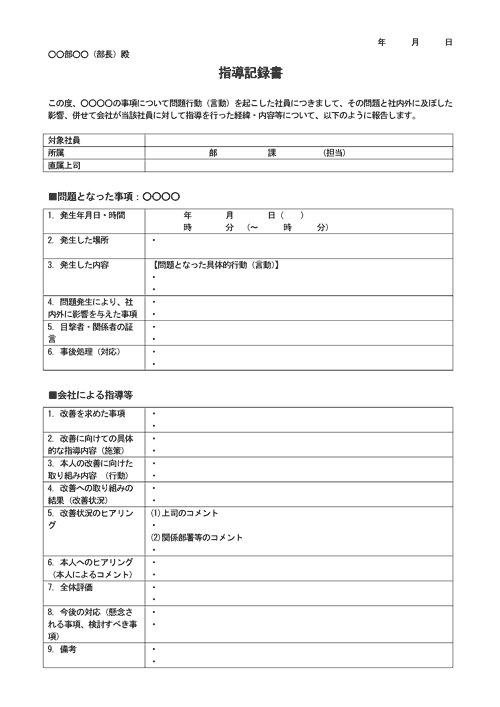

処分の判断を下す前に、必ず事実関係について調査します。本人だけでなく関係者からも話を聞いて、客観的な証拠を確認します。不確かな証拠をもとに処分を下した場合、懲戒処分が無効となるばかりか、名誉棄損になる恐れがあるため、注意が必要です。処分すべき事実を整理し、「いつ、だれが、何をしたのか」といった記録を残しておくことが大事です。調査結果に基づいて処分の内容が決定することを踏まえ、調査・事実確認は慎重かつ公正に行わなければなりません。

当事者に弁明の機会を与える

弁明の機会の付与とは、処分に先立ち、当事者に事実確認や反論の機会を与えることです。就業規則などで弁明の機会について規定している場合は、遵守しなければなりません。適切に行わなければ、懲戒が無効になる可能性があります。また、就業規則などに定めがなくても、懲戒処分後の労使間のトラブルを避けるためには弁明の機会を付与するべきという考えもあります。

弁明の機会は、書面による方法を取ることもありますが、面談で行うのが一般的です。面談で行う場合は、面談内容を正確に記録しておくことが重要です。また、透明性を高めるために、面談を行う場所や人数について配慮します。弁明の機会で本人から反省の弁があることで、処分の内容が軽くなるケースもあります。

懲戒委員会を開き、処分内容を検討する

懲戒委員会とは、懲戒処分の決定を下すにあたり、企業の懲罰権が公正に行使されるよう、事実確認や調査、ヒアリングなどを担う機関です。懲戒委員会の構成員や人数について、企業独自のルールを定めることができますが、委員会が正しく運用されるよう、就業規則に懲戒委員会を開催する旨を明示しなければいけません。

懲戒委員会では、事前に得られた調査結果や弁明の内容などを基に、就業規則に記載された懲戒事由に該当するかどうかを検討し、処分内容を決定します。処分内容が妥当なものであるか、情状酌量の余地があるかなど、ときには専門家の意見を取り入れながら検討することもあります。最終的な決定は複数人での協議のもと下すのが一般的です。運営時は構成メンバー、出席定数、弁明機会の付与の方法などについて取り決め、守秘義務や決定内容の公表についても明記します。また後日の証拠書類として、議事録を残します。

処分の決定と通知を行う

処分内容を本人に通知します。通知の際は、懲戒処分通知書などの書面を作成。本人へ手渡しする際に懲戒処分の事由、就業規則の根拠、処分の内容について再度説明します。

6. 懲戒処分時に注意すること

懲戒処分時は、以下の点に注意します。

社内公表

懲戒処分の内容を社内に公表することで、他の従業員に対して、同じような問題行動をさせないという予防効果が期待できます。

従業員のプライバシー保護について慎重に取り扱わなければなりません。個人名の公表や社外への発表など、過度にプライバシーに触れる行為については、企業が損害賠償責任を追うリスクがあります。公表する場合は、個人名を伏せたうえで、社内での公表に留めるのが適切と考えられます。

解雇時の退職金

懲戒処分を受けた従業員の退職金について、就業規則に定めがあり、懲戒処分事由と不支給・減額の措置の重大さが釣り合っていれば、不支給・減額は認められると考えられています。

ただし、退職金の不支給に該当する懲戒解雇を行う前に、当該従業員が自分の意思で退職してしまうと懲戒解雇は行えません。その場合は、退職の申し出があってから退職が効力を発揮する2週間以内に、退職金不支給の通知と処分を行います。

解雇予告手当

労働基準法では、使用者が労働者を即時解雇する場合、少なくとも30日前に予告しなければなりません。予告せずに即時解雇する場合、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないと規定しています(同法20条1項ただし書)。ただし、「労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合」は、事前にその労働者の責めに帰すべき事由について労働基準監督署へ申請し、解雇予告除外認定を受けることによって、予告・予告手当なしに解雇することが可能です。

懲戒解雇だからといって、常に解雇予告除外認定が受けられるわけではありません。認定を受けるにしても2週間程度の時間を要します。また、懲戒解雇をする前に認定を受けなければならないことにも注意が必要です。原則として、懲戒解雇であっても予告義務・予告手当の支払い義務が発生します。即時解雇を行う場合には、過去の判例と照らし合わせるなどし、労働者の責めに帰すべき事由であるかを慎重に検討しなければなりません。

不服申し立て

企業によっては、就業規則で懲戒処分の不服申し立て制度を設けている場合があります。懲戒処分を受けた従業員はこの制度を利用することで、企業に不服申し立てができます。懲戒処分は当該従業員にとっても非常に重い処罰であるため、企業の権利濫用に当たらないかどうか、有効性が厳しく判断されます。裁判のリスクも踏まえ、適切な手順を踏んで処分を下すことが重要です。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント