限定社員への転換について

すでに在籍している社員(総合職。職種限定なし。転居あり)が、以前に傷病により欠勤し、

その後、ご本人より交替制勤務不可、立ち仕事不可の診断書が提出されてきました。

現在は、交替制でも立ち仕事でもないのですが、異動によりそのような業務になることがございます。

当社の就業規則上では、総合職と限定職(地域と職種の2種類あり)の規定があり、給与体系も

変わってきます。(給与規定あり)

従事業務が限定される場合は限定職に変更しても問題ないのでしょうか。

また、よくあるのですが、総合職で採用後、異動の時期になり、異動打診を行うと転居できない

(妻が、子供が、などの理由)と言い出した場合に、地域限定への変更を行ってもよいのかどうか。

例えば、この場合は、異動打診しなければ総合職のまま考課査定されていくこととなります。

転居できないのでれば限定社員に変更してもよいのか。

投稿日:2015/07/30 12:00 ID:QA-0063195

- ハイドさん

- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談を見た人はこちらも見ています

-

勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はしない予定でおります。ただ、結果的に勤務地が偏ってしまった場合、問題になりますか。 [2005/11/16]

-

給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させて頂きます。勤務先の給与〆日運用が変更される事となり、5月支給給与が半月分。6月支給給与以降通常通り1ヶ月分。となる事が給... [2008/05/23]

-

就業規則の付属規定 以前、就業規則の変更届を出した際に、付属規定には変更がなかったので、変更した本則のみを提出し、付属規定は提出しなかったのですが、問題ありませんか?付属規... [2019/08/06]

-

給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれの場合も社員側の事情で総合職の要件を満たさなくなった事になりますので、通常であれば限定職への変更で差し支えないものといえます。

但し、異動等が出来なくなった理由がごく一時的なものであって、暫くすれば解消される事が明白でしたら、人材の安定確保の観点からも変更措置を保留にされる等柔軟な対応を図るべきといえるでしょう。

投稿日:2015/07/30 17:52 ID:QA-0063200

プロフェッショナルからの回答

限定社員制度について

文面の内容であれば、まさに限定社員の転換ケースとも思いますが、御社の限定社員制度(地域、職種)の導入した理由、目的を再度、確認してみてください。

もし、限定社員制度がなければ、文面のように病気で職種限定とならざる得ない方、や、家庭の事情で転勤が不可能となった際には、離職せざるを得なくなります。

多様化政策を取ることにより、優秀な人材等の確保・定着が目的の一つにあるのでは

ないでしょうか?

ただし、どのような場合に正社員から限定社員に転換するかの運用詳細は、

会社によってことなりますので、どのようなケースで転換するのかは明確にしておいた方がよろしいでしょう。無条件に認めるケースもあれば、会社が認可するとするケースもあります。

運用を弾力的にしていますと、特に賃金が減額するわけですから、後でトラブルとなった場合に、賃金減額については無効となってしまったという判例もあります。

さらに、ポイントとしましては、

書面で限定社員の契約書を交わしておくこと。将来的に総合職の復帰についてなどを記載することなどです。

投稿日:2015/07/31 12:42 ID:QA-0063204

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

手順を踏んだ上で就業規則に基づき転換を、 転勤には、 介護事由に留意

▼ 法的な社員区分は、 契約期間の有無 (有期雇用か否か) 、労働時間の長短 (短時間労働か否か)の2種類だけだと理解しています。 ご相談の総合職と限定職区分は、 法的問題ではないので、 御社の労使間ルールである就業規則に基づき判断、 措置を講じることになります。

▼ 私傷病を事由とする職務遂行の不能、 或いは、 不十分な状態が、 恒常化するのであれば、 限定職への転換、 それに伴う賃金の変更は止むを得ないでしょう。 勿論、 その過程で、産業医の見解、 本人意見の聴取、 必要、 且つ、 可能ならば、 労使間の協議などの手順を要することは言うまでもありません。

▼ 合理的理由なしに転勤命令拒否した総合職に対しては、 地域限定職への転換、 それに伴う賃金の変更はやむをえない措置でしょう。 ここで気になるのは、 育児・介護休業法における、 育児・介護・看護休暇の申出に対する不利益取扱いの禁止です。

▼ 直接、転勤への言及はありませんが、 育児は別として、 「介護」 は、 事実上、 転居を不可能にする場合が多く、 転勤命令は、 「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」 扱いとされるリスクがあります。 そのような可能性を認識し、 本人の意思を確認した上で、 職掌変更を行うことが必要です。

投稿日:2015/07/31 12:47 ID:QA-0063205

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はしない予定でおります。ただ、結果的に勤務地が偏ってしまった場合、問題になりますか。 [2005/11/16]

-

給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させて頂きます。勤務先の給与〆日運用が変更される事となり、5月支給給与が半月分。6月支給給与以降通常通り1ヶ月分。となる事が給... [2008/05/23]

-

就業規則の付属規定 以前、就業規則の変更届を出した際に、付属規定には変更がなかったので、変更した本則のみを提出し、付属規定は提出しなかったのですが、問題ありませんか?付属規... [2019/08/06]

-

給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]

-

人事異動拒否 就業規則で人事異動についての規定は一切ありません。 今回本人は現在の部署でもっと勤務したいというだけの理由で就業規則で「社員は人事異動に応じる義務がある... [2010/06/22]

-

異動による役職手当の変更 異動辞令があり、別部署へ異動となりました。 異動に関しては、会社都合の異動であると説明され等級、給与は異動前と全く変わりません。(とはいえ、異動辞令は拒否... [2023/02/12]

-

翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]

-

OB会規定について OB会を作るにあたり、規定類のひな型はないでしょうか。 [2022/01/29]

-

勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給与計算について月給制になっています。給与から1時間分削っていいのか?その日の時間外労働から1時間引いていいのか?月度、時間... [2014/07/24]

-

地域限定総合職について 地域限定総合職の初任給は、総合職20.5万円に対して19万円と就職媒体で認識しましたが、入社してその後の、賃金格差はどれくらい広がっていくものなのでしょう... [2004/12/30]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

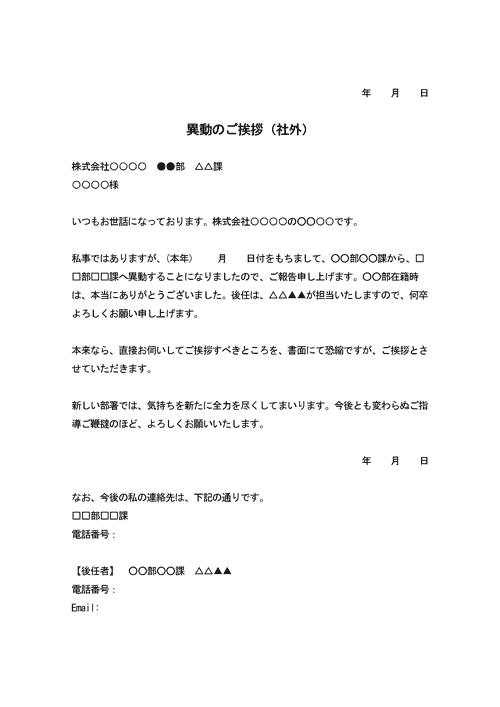

異動の挨拶状(社外)

社外向けに異動の挨拶をするための文例です。

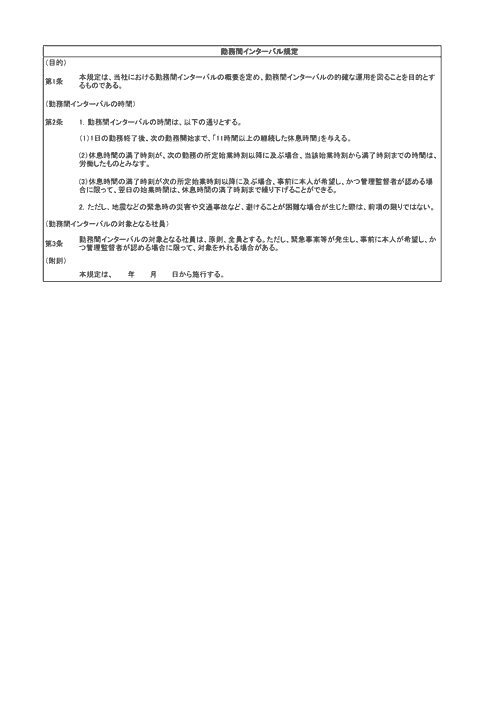

勤務間インターバルの規定例

勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。

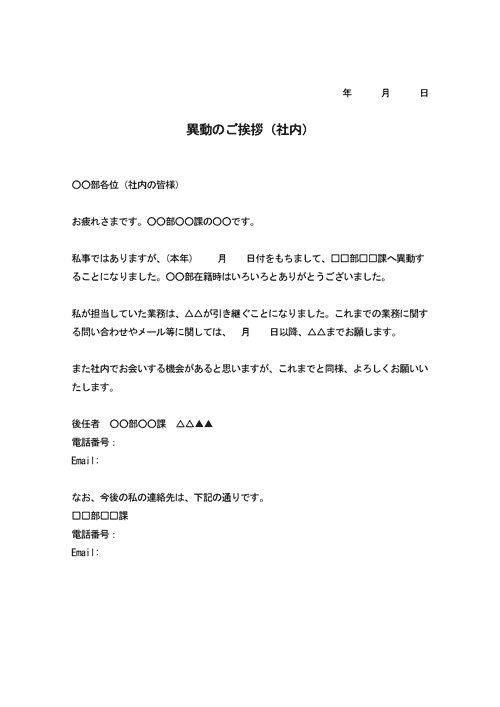

異動の挨拶状(社内)

別の部署に異動になる際、元の部署に送る挨拶の例文です。

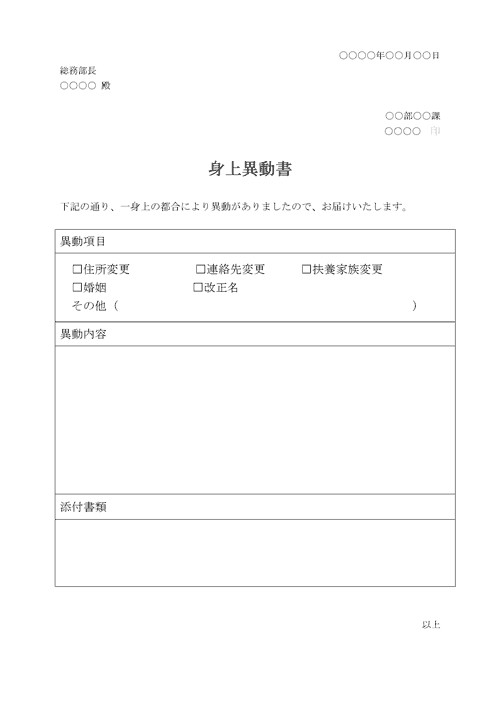

身上異動書(見本2)

住所・連絡先の変更や家族に関する事項などを届け出るための身上異動書です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント