こども食堂におけるボランティアについて

いつもお世話になっております。

表題の件についてご質問させていただきます。

弊法人のグループ法人が4月より毎週木曜の18時〜20時でこども食堂を開催しております。

運営については、近隣住民のボランティアの方々と有志の法人職員の協力で行っております。

ただ最近発覚したのですが、法人として有志参加の法人職員に毎回少額ですが手当を支給しているとのこと。そして、それらは通常の法定内、法定外、あるいは休日手当ではなく、一回2時間につき1500円を、調整手当として毎月の給与で支給しているとのことでした。ちなみに、就業規則上特に記載はございません。

上記を踏まえ何点か質問させていただきます。

①法人としてはあくまで指揮命令下における労働ではなく、有志のボランティアとして動いてもらっているとのことです。その場合、ボランティアにも関わらず、無償ではなく毎月の給与として給与規程に記載ない1回につき1500円というカタチで支払うことに問題はないのでしょうか。ちなみに、法人としては1500円は軽い食事代位の認識とのことです。

②給与として支払う場合、労働の対価になることから、法定の残業代や休日出勤として支給するべきかと思うのですが、通常の残業代や休日出勤手当として支給せず、就業規則に記載のないものを残業代や休日出勤手当より低い額の調整手当として支払うことに何か問題はないでしょうか。

③今後もこども食堂が続く場合、どういったカタチで支給すべき(あるいは支給をなくして完全ボランティアの方のみで運営する)でしょうか。あくまでボランティアなのだから、少額でも支給することは職員には不利益にならないので問題ないのでしょうか。

ご多忙のところ申し訳ございませんがご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/16 23:39 ID:QA-0159585

- アストラエルさん

- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有志、すなわち当人の任意に基づく自主的な活動ですので、言わる労働時間には該当しないものといえます。

従いまして、賃金ではない事から支給額の多少等が問題になる事は通常ございません。

但し、形式上は有志と称されていても、実質的には参加を断れないというような状況であれば、平素の労働時間と同じく賃金としての支払が必要になりますので注意が必要です。

投稿日:2025/10/17 09:51 ID:QA-0159588

相談者より

ご回答ありがとうございます。

仰る通り、完全に有志、本人の任意によりでしたら問題ないかと思うのですが。

俗に言う半強制、断れる空気ではない等だった前提ですと、前述した①〜③はどうなるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2025/10/17 10:22 ID:QA-0159591大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

もし半ば義務化されているようでしたら、残業と同様にその時間分の賃金支払をされる事での対応が必要です。むしろ難しく考える必要はなく、単純に賃金支給をされる事が必要とご認識下さい。

投稿日:2025/10/17 11:21 ID:QA-0159605

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/21 14:22 ID:QA-0159718大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、完全任意の有志によるボランティアであれば、労働ではありませんので、

賃金として支払う必要はなく、賃金でなければ最低賃金や時間外労働のような

考え方も存在しません。任意による協力金に意味合いとなります。

一方、完全任意の有志によるボランティアに該当するか否かは、実態はもちろん、

本人の認識としても、労働には該当しないボランティアであることが必要です。

そもそもボランティアなのか、労働なのかは争点になりやすい部分ですので、

事前にボランティア活動の内容と待遇を示した書面を作成し、職員の同意書を

とっておくことは非常に重要です。

事前の合意内容が明確になっていない場合は、賃金未払い問題に発展する

リスクは非常に高いと言えます。

根本は、指揮命令・強制力ある労働なのか、労働でないのかとなります。

改めてボランティア活動に対する体制・運用を振り返ってみてください。

投稿日:2025/10/17 11:52 ID:QA-0159607

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/21 14:22 ID:QA-0159719大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.現状整理:ボランティアか労働かの線引き

労働基準法上の「労働者」とは、

使用者の指揮命令のもとに労務を提供し、その対価として賃金を受ける者

(労働基準法第9条)

に該当するかどうかで判断されます。

つまり、「有志参加」との名目よりも実態が優先されます。

今回のケースでは:

事項→実態

参加形態→「有志」としての任意参加(形式上はボランティア)

指揮命令→法人職員が運営指示を出し、会場設営・配膳・片付けなど役割を分担

対価→一回2時間につき1,500円を毎月給与に上乗せして支給

就業規則上の位置付け→規定なし

この場合、「使用者の指揮命令下にあり、報酬が支給されている」ため、実質的には労働関係が成立している可能性が高いと考えられます。

したがって「ボランティア」という建前ではあっても、給与(賃金)として扱うべき性質を帯びています。

2.質問ごとの回答

(1) 「ボランティアに報酬を支払う」ことの問題点

ボランティアであっても、金銭を支給すること自体は違法ではありません。

ただし、「対価性」が強い形(労務提供+毎回定額支払い)になると、「労働契約に基づく賃金」と判断される可能性があります。

また、給与として支給しているため、所得税・住民税・社会保険料の課税対象となり、結果的に「労働」として扱っているのと同義です。

したがって、「軽い食事代のつもり」であっても、給与支給の形態をとることは、ボランティアの趣旨と整合しません。

(3) 「残業代・休日出勤手当ではなく調整手当で支給」の問題

実態として勤務時間外や休日に法人の指示で活動している場合、その時間は労働時間に該当します。

よって、1,500円という固定額が、法定の割増賃金を下回る可能性があるため、労基法第37条違反となるリスクがあります。

「就業規則にない手当」を給与で支給すること自体も、労使間の合意や賃金規程の根拠がない支給として不適切です。

結果的に、「ボランティアではない労働時間の過小評価」とされるおそれがあります。

(3) 今後の運営方針・支給方法についての考え方

次の3つの方向性があります。

法人としてどの方針をとるかを明確にすることが重要です。

【A】完全ボランティア化(最も安全)

法人職員が業務時間外に完全な自由意思で参加し、一切の報酬を支給しない。

食事提供など実費弁償(飲食・交通費)にとどめる場合は「実費精算」として処理(給与ではなく非課税扱い)。

勤怠管理・賃金支給の対象から除外し、あくまで「個人の社会貢献活動」として扱う。

→ この形であれば、労基法上の労働時間に該当しないため、最も法的に明確でリスクが低いです。

【B】業務の一部として正式位置付け(社会貢献活動手当)

こども食堂の運営を法人の業務の一環と位置づけ、職員が勤務時間内または指示のもとで参加する。

この場合、完全に「労働時間」として扱い、法定割増を含む賃金支給を行う。

賃金規程に「社会貢献活動手当」などの項目を設け、支給条件を明文化。

→ この形は会計・法務両面で整合的であり、社会福祉法人やNPO法人では実務的にも多く採用されています。

【C】「実費補填」として処理(グレーゾーン)

交通費・軽食費などを「実費相当額」として支給(領収書等の提出を条件)。

但し、定額支給を給与に含める形(例:毎回1,500円)はNG。実費精算処理であれば非課税・非賃金扱いが可能。

3.法人が取りうるリスクと推奨対応

リスク区分→内容→対応策

労基法上→「労働」とみなされ割増賃金未払いの指摘活動の業務外性を明示・労働時間管理から除外

税務上→支給額が給与所得として課税対象実費補填に切り替え or 勤務扱いにする

会計上→勤務外支給で経理区分が不明確社会貢献活動費/福利厚生費などへ整理

4.まとめ(結論)

論点→結論・指針

(1) ボランティアに手当支給→「対価性」があれば賃金扱いになる。軽い食事代なら実費精算が望ましい。

(2) 残業代等より低額支給→労働時間に該当すれば違法リスク。賃金規程への明記が必要。

(3) 今後の運営方針→(推奨)完全ボランティア化 or 業務扱い+賃金規程整備。

5.今後に向けた整備支援例(ご希望があれば)

以下の文書を貴法人向けに作成可能です:

「こども食堂ボランティア活動に関するガイドライン(職員向け)」

「社会貢献活動手当(またはボランティア手当)」条文化案(賃金規程追記用)

「有志活動の参加同意書・誓約書」雛形

(業務命令ではない旨、自己責任の明記)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/17 12:21 ID:QA-0159610

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/21 14:22 ID:QA-0159720大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

対応

1.業務ではない完全ボランティアなのに、給与と同時に振り込むという矛盾があり問題です。完全ボランティアであれば、給与とまぎらわしい支給を避け、両者が明確に分けられていないと、暗黙の圧力でサービス動労を強いていると取られる可能性があります。通常は問題ありませんが、トラブル時に後で訴えられる可能性があるのではないでしょうか。

2.問題あります。給与であれば勤務時間ですので、通常勤務と同様に通算されます。休日出勤であれば割り増し支給が必須です。

3.完全に業務と分ける必要があり、現在のようなあいまいな扱いは、トラブル時に会社が全面的にその責任を負うことになるでしょう。業務か完全な自由意思か、金銭が発生するなら完全分離。ボランティアであれば、本人の自筆申込みなど証拠を取るべ気だと思います。

投稿日:2025/10/17 15:26 ID:QA-0159632

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/21 14:22 ID:QA-0159721大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

労働時間

以下、回答いたします。

(1)「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(厚生労働省)では、「労働時間の考え方」として、以下の旨が述べられています。

・労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。

・労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんによらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであること。また、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断されるものであること。

(2)以上を踏まえれば、本件において、仮に、使用者から明示の指示がなくても、ボランティア活動への参加が余儀なくされているのであれば、「ボランティア活動に参加している時間」は「労働時間」に該当し賃金の支払いが必要になるものと考えられます。

そして、「調整手当として毎月の給与で支給」されていることは、何らかの指示があったことや、参加を余儀なくされていることを推認させる方向で作用するのではないかと思われます。その上で、「労働時間」であるならば「調整手当」では不十分ではないかという論点が浮かび上がってくるものと考えられます。

投稿日:2025/10/17 22:01 ID:QA-0159646

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/21 14:23 ID:QA-0159722大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

残業単価の基礎について 当社では、みなし残業手当として、... [2005/08/15]

-

時間外手当の定義 以下ご質問です。よろしくお願いし... [2016/12/01]

-

みなし残業手当と休日手当について 質問ですが、弊社では、みなし残業... [2007/10/23]

-

深夜手当を別の手当で支払う場合について 弊社では、夜間(20:00~27... [2012/05/18]

-

資格手当は基準外手当? 現在、弊社では、公的資格手当の導... [2006/09/18]

-

時間外手当の基礎額について 時間外手当の基礎算出額についての... [2008/10/22]

-

休日~平日に跨ぐ出勤 法定休日から平日にかけて出勤した... [2007/11/26]

-

早朝手当や深夜手当について 早くに出勤した場合、もしくは深夜... [2024/05/27]

-

規則に定めていない手当のカットについて 以前より支払われている手当のうち... [2020/06/29]

-

みなし残業について 当社では、現場作業者や営業マンに... [2008/04/16]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

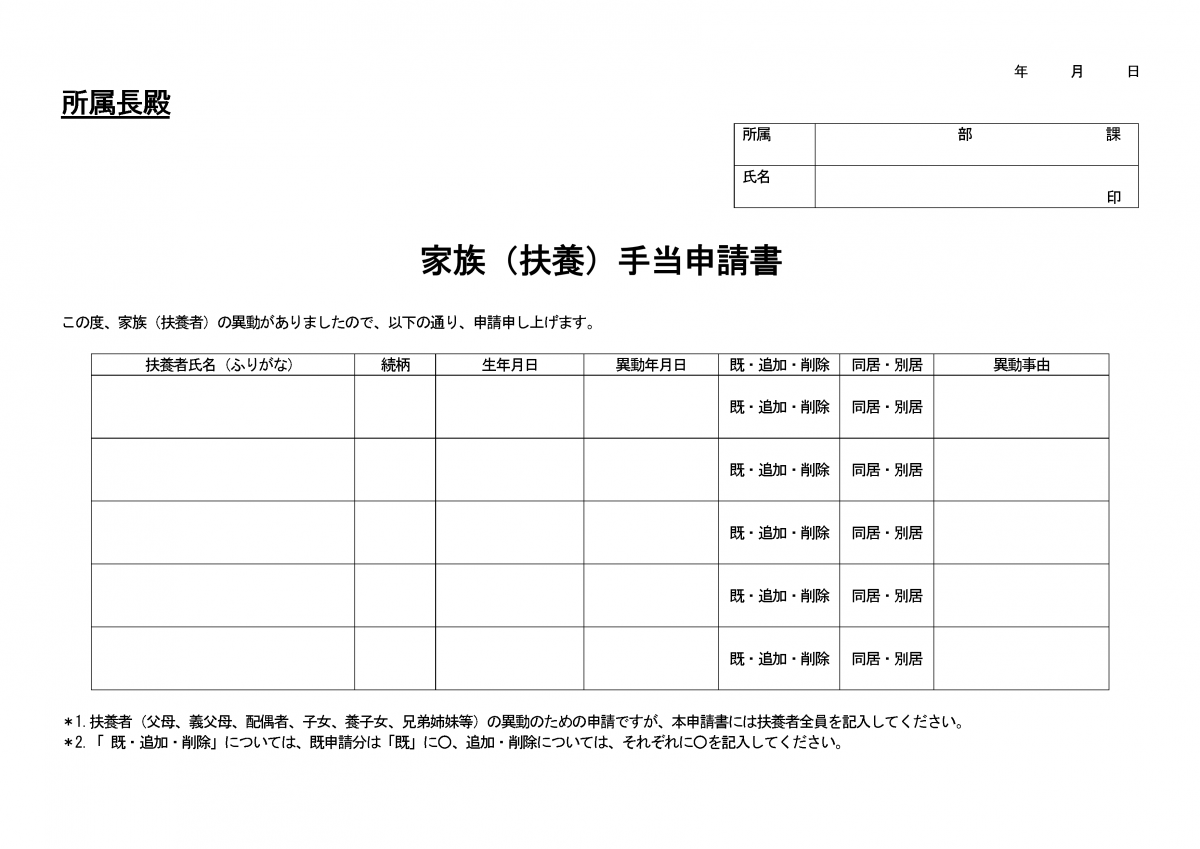

家族(扶養)手当申請書

家族手当(扶養手当)は家族のいる従業員に企業が支給する手当です。従業員が提出する家族(扶養)手当申請書のテンプレートを紹介します。

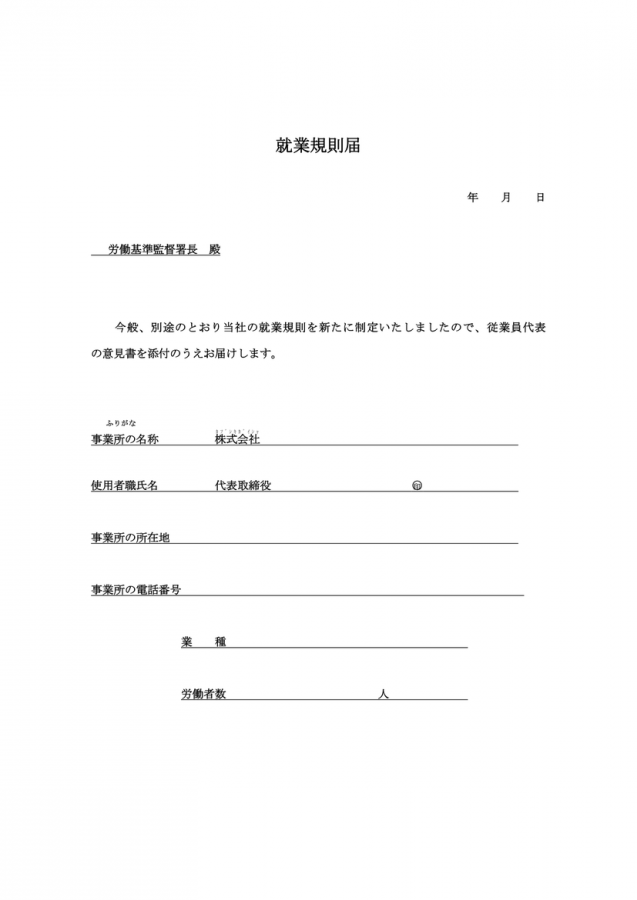

就業規則届

労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。

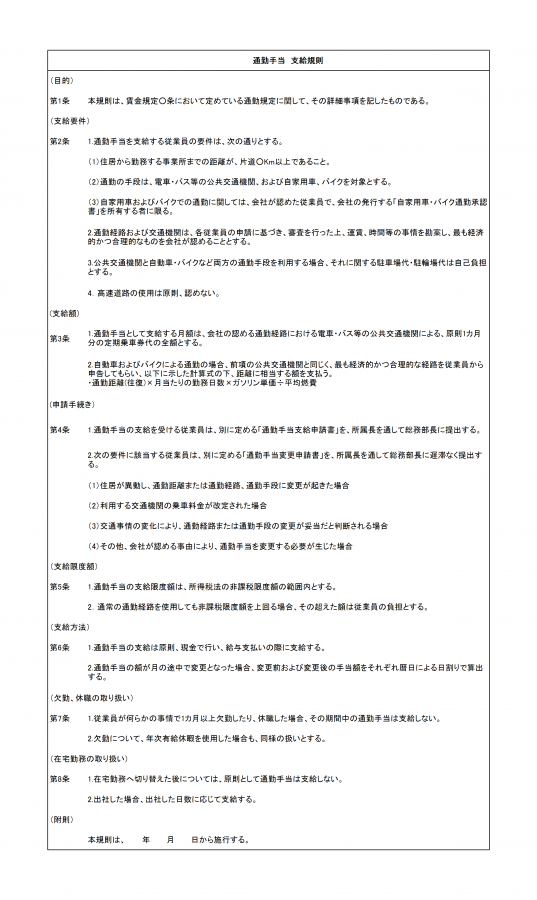

通勤手当の支給規則

通勤手当の支給規則例です。支給要件、支給額、申請手続き、限度額などについて文例を記載しています。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント