柔軟な働き方を実現するための措置の意向確認について

お世話になります。

柔軟な働き方の措置の個別周知・意向確認書を厚労省の雛形を参考に作成しています。

そこで以下についてご教示願います。

1,確認書の提出先は人事課ですが、所属長の確認欄を設けて所属経由で回収しても問題ないでしょうか?

2,当社では時差出勤(フレックスタイム)と短時間勤務を措置として講ずることが決まっています。意向確認でフレックスを利用したいとの回答があったとして、所属部署から業務に支障をきたすため難しいといった相談があった場合、対象者に対して利用を検討していただくといった対応はしてもよいのでしょうか?

フレックスタイムはすでに制度として導入されており、所属長が認めた者であれば誰でも利用できるという規定になっています。そのため、これまでは所属長からの申請の元許可をしていました。

製造業のため、フレックスタイムは、間接部門では利用者がすでに大勢いますが、直接部門の特にライン作業者では難しいというのが実情です。

以上よろしくお願い致します。

投稿日:2025/09/25 17:49 ID:QA-0158681

- 製造業さん

- 岐阜県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.意向確認書の提出ルート(所属長経由の可否)

厚労省の雛形には「提出先は人事部門」と示されていますが、必ずしも直接提出でなければならないわけではありません。

組織運用上、所属長に一旦確認を経由させることは差し支えありません。むしろ、所属長が本人の希望内容を把握することは、実際の運用上も有益です。

ただし注意点は以下です。

所属長が「利用希望の可否を事前に判断」する欄にならないようにすること。

あくまで「本人希望の申告」と「所属長による確認(把握)」の段階を区別すること。

最終的な制度利用の可否や調整は、人事部が全社的観点から判断するプロセスにしておくこと。

したがって、提出フローは「本人記入 → 所属長確認欄(確認・コメントのみ) → 人事課提出」で問題ありません。

2.フレックスタイム希望と業務上の制約への対応

今回の制度の趣旨(改正育児・介護休業法に基づく「柔軟な働き方を実現するための措置」)は、対象者の「利用意向を確認し、できる限り利用できる環境を整備すること」にあります。

そのため、以下のような対応が適切です。

基本原則:制度として導入済みであれば、利用希望があれば原則認める。

例外的対応:ライン作業のように物理的に勤務調整が困難な場合は、まずは業務上の制約を丁寧に説明したうえで、本人と代替措置(短時間勤務や他の柔軟措置)を検討する。

留意点:

「業務に支障があるから却下」という扱いはリスクがある(法の趣旨に反する可能性がある)。

「業務上の制約を踏まえた調整(別の時間帯での利用・別措置の検討)」という姿勢が求められる。

所属長の判断で一方的に不許可とするのではなく、人事部が関与して調整・記録を残すことが望ましい。

実務上の運用イメージ

意向確認書:本人希望を記入 → 所属長欄で「確認」と「業務上の留意点」をコメント → 人事課へ。

人事課で調整:

原則は希望通り利用を認める。

業務運営に支障が大きい場合は、代替措置を提示・本人と面談し調整。

結果通知:調整結果を文書またはメールで本人・所属長にフィードバック。

3.まとめ

所属長経由での回収は問題なし(ただし「確認欄」として運用)。

フレックス希望が出た場合も「原則認める」、支障がある場合は「不許可」ではなく「調整・代替案検討」という対応が必要。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/25 18:20 ID:QA-0158685

相談者より

分かりやすいご説明をありがとうございました。

参考にさせていただきます。

今回の改正では、いくつもの意向確認が義務化されましたが、確認後の対応については具体的に明示されておらずやりにくく感じていました。

イメージが出来ましたので対応を検討したいと思います。

投稿日:2025/09/26 09:03 ID:QA-0158693大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、特に差し支えございませんが、所属長の意向等によって措置の利用に影響が生じる事が無いよう注意される必要がございます。

2につきましては、厚生労働省のパンフレットにおきまして、「労働者の個々の事情による求めに応じて措置することまで義務とはしていないものの、労働者の職種や配置等から利用できないことがあらかじめ想定できるものを措置することは、事業主が措置義務を果たしたことにはなりません。このため、企業単位で措置を考えるだけでなく、事業所単位、あるいは事業所内のライン単位や職種ごとに講ずる措置の組み合わせを変えることとしても差し支えありません。」と示されています。

従いまして、直接部門等でフレックスの利用が困難と見られるようでしたら、そうした部門等では別の選択肢を設けられるべきといえるでしょう。

投稿日:2025/09/25 19:16 ID:QA-0158686

相談者より

ありがとうございました。

部門別の措置なども検討したいと思います。

投稿日:2025/09/26 09:03 ID:QA-0158694大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

1について・・・

確認欄を設ける理由は明確にする必要がありますが、問題ありません。

一般的には、状況把握の上、必要に応じて業務の人員調整を行う目的が

あるかと存じます。

2について・・・

ライン作業者のフレックス利用が難しいという事情が事前にわかっているので

あれば、措置としてフレックスタイム制を定めることはトラブルの要因となります

ので、その部門に対しては、別の代替措置を講ずる方が良いでしょう。

措置につきましては、社内一律でなく、合理的な理由の元、組織単位、例えば、

部門毎に設定することも可能です。

投稿日:2025/09/26 08:18 ID:QA-0158690

相談者より

ご助言ありがとうございます。

やはり部門ごとに代替措置を検討したほうがよさそうですね。

トラブルにならないよう留意致します。

投稿日:2025/09/26 15:39 ID:QA-0158727大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

対応

1.問題ありません。

2.フレックスタイムはすでに制度として導入されており」という制度において、全社員均等ではない以上、ミスリードしないような精度説明である必要があります。

全社員に適用されるような文言であれば、期待をあおるリスクがありますので、対象部門は希望者全員、対象外部門は希望を受けて所属長判断とするなど、明確に打ち出した方が良いでしょう。

投稿日:2025/09/26 10:04 ID:QA-0158704

相談者より

ご助言ありがとうございます。

トラブルにならないよう留意致します。

投稿日:2025/09/26 15:37 ID:QA-0158726大変参考になった

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

1、それで問題はありません。

2、その対応で大丈夫です。

柔軟に考えればよろしいでしょう。

投稿日:2025/09/26 12:06 ID:QA-0158718

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

フレックス制での休日設定 早速ですが、フレックス制での休日... [2018/05/21]

-

フレックスタイムの精算期間について フレックスタイムの精算期間につい... [2020/06/09]

-

フレックス対応 弊社の就業規則には「フレックスタ... [2008/07/22]

-

フレックスタイム 当社ではフレックスタイム(コアタ... [2007/04/12]

-

フレックスタイム対象者の時間有休について いつもお世話様です。さて、当社は... [2010/08/06]

-

事業場外みなし労働とフレックスタイム 現在,営業職には事業場外みなし労... [2004/12/20]

-

フレックスと時差出勤について フレックスの使用について質問致し... [2023/06/23]

-

コアタイムなしの完全フレックス制における半休制度 現在当社ではフレックス制は導入し... [2012/10/02]

-

フレックス勤務者について 現在フレックス制度について、社内... [2020/01/21]

-

フレックスの時間外手当について 弊社では現在フレックスを導入し、... [2009/02/24]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

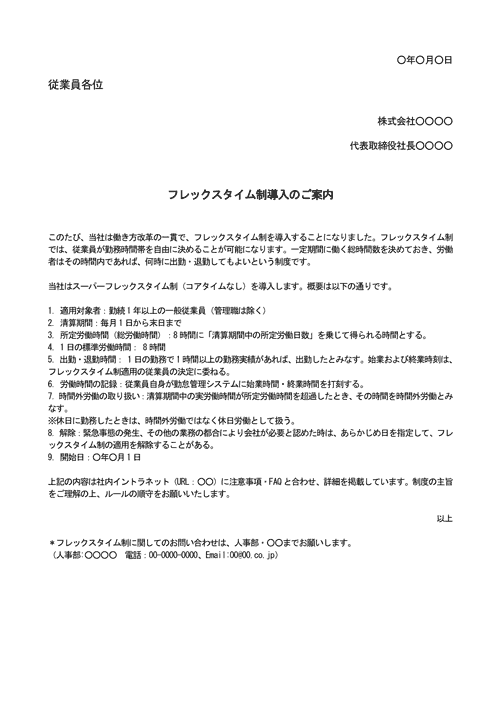

フレックスタイム制導入の社内周知(スーパーフレックス)

フレックスタイム制を導入した際の周知文です。運用上のルールを端的に示します。この文面はスーパーフレックス(コアタイムなし)用となっております。

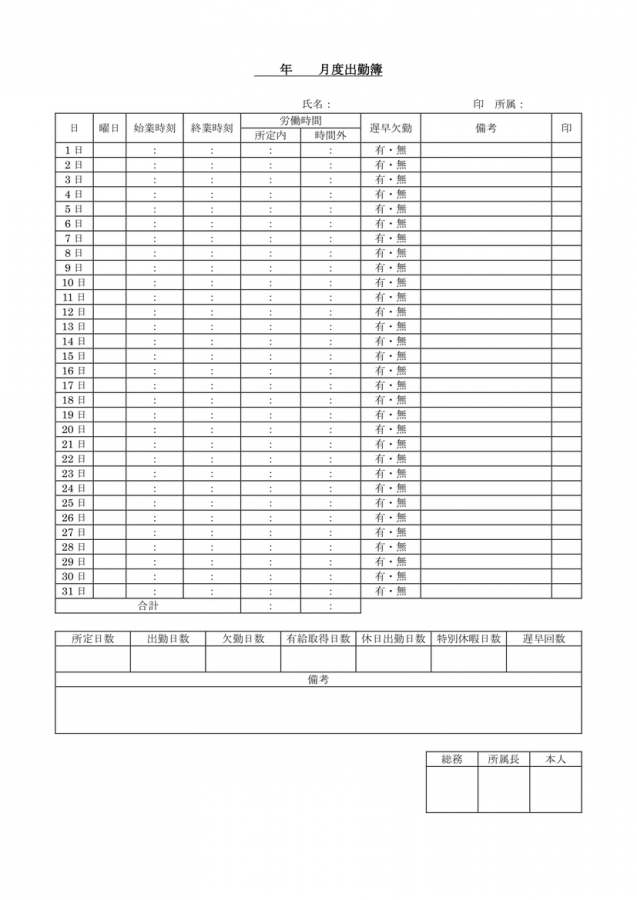

出勤簿

是非ご利用ください。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント