職種別報酬制度での入社後の職種変更があった場合の給与取り扱い

当社は今後の事業ポートフォリオに基いて、来年度より職種別の報酬体系を導入予定です。

そこで、報酬についてご相談があります。

来年度より、職種によって基本給が変わる仕組みとなります。

特に、新卒はSE限定で採用しており、他の職種より高い基本給となります。

ただし、3か月の新卒研修期間で、適性を判断してSEに向かない場合は、あくまでも本人の希望を考慮してですが、営業や事務などに変更となる可能性があります。

その場合は、SEの新卒初任給で採用していても、ほかの職種の報酬体系に合うように、基本給を見直さないといけないのですが、本人の同意をもとに基本給を下げるということに問題は無いでしょうか。

研修期間は4月から6月までの3か月なので、3か月は例えば、25万円の初任給だったが、7月から職種が変わるということで、23万円に変更するという運用について、法的リスクとその他適切な運用がないかご教示頂けないでしょうか。

当社は中途入社で新人採用も多いので、第二新卒なども同じ問題が発生します。

例えば、試用期間3か月は低い基本給を支払い、試用期間終了後に本来の職種の基本給を支払うのはもちろんとして、試用期間中の差額もまとめて支払うという運用も実施は可能なのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/31 11:12 ID:QA-0156118

- ケマルナオキさん

- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.研修後の職種変更に伴う「基本給の引下げ」について

(1)結論:

本人の明確な同意があれば基本給の引下げは可能です。ただし、同意がなければ一方的変更は違法となる可能性があります。

(2)法的根拠

労働契約法第8条:労働条件の変更は「労使の合意」が原則。

不利益変更にあたる場合(=基本給の減額)は、合理性と本人の同意が特に重視されます。

(3)リスク回避のために必要な対応:

対応項目→内容

事前説明→「研修期間中に職種変更があり得ること」「その際には報酬体系が変わる可能性があること」を採用前または内定時に説明しておく。

書面での同意取得→基本給の変更について、職種変更と同時に「同意書」を取得する。例:「SE職から営業職への職種変更に伴い、営業職の報酬体系に準じた基本給23万円に変更することに同意します」等。

就業規則・賃金規程→「職種別報酬体系」や「研修後の職種変更と給与見直しの可能性」について、規定上明文化しておく。

2.「試用期間終了後に職種確定 → 基本給引下げ」という運用の適法性

(1)考え方

「試用期間中は仮配属・仮報酬、正式配属後に職種が確定して報酬が調整される」という制度設計自体は可能です。

ただし、「下がる」場合は、特に本人同意の取得と制度の明確化が必要です。

3.試用期間後に「差額をさかのぼって支払う」運用について

(1)結論

試用期間終了後に正式な職種が決まり、差額を支給する運用は合法であり、実務上よくある対応です。

(2)注意点

留意点→内容

差額の根拠→「試用期間中は仮配属のため、○万円で支給。試用期間終了後、本採用となった職種が確定したため、本来の基本給との差額○万円を支給」など、規定・雇用契約・通知書等でロジックを明記することが重要です。

明細書上の表記→「○月分給与差額調整分」など、明確にしておくとトラブル防止になります。

均衡・均等待遇→有期契約社員や第二新卒などで差別的取り扱いにならないように注意(パート有期法に基づく不合理な待遇差の禁止)

4.具体的な運用例(フロー)

(1)内定通知または雇用契約書に明記

「研修期間終了後、本人の適性に応じて正式な職種を決定。報酬は職種別に異なる場合がある」旨を記載。

(2)研修期間中の評価・面談

職種転換が必要な場合、本人の希望・適性をすり合わせ。

(3)職種変更の同意書取得(給与変更含む)

給与が下がる場合は特に「○月より○職に変更、基本給○円に改定することに同意」など文書で。

(任意)差額支払い運用

本採用時に「正式配属職の給与水準との差額○万円を支給」など。

5.その他の実務的アドバイス

項目→内容

賃金規程→職種別賃金表の記載が必要。基本給の定義や決定要素に「職種」や「業務内容」を含めると合理性がある。

同一労働同一賃金→職種変更で同じ業務内容になった場合、報酬の差が合理的に説明できるかのチェックも必要(とくに中途・有期雇用者への適用時)。

変更手続→単なる「辞令」だけで給与を変更すると違法リスクあり。本人の署名がある同意書が安全策。

6.まとめ

論点→判断

研修後に職種変更 → 基本給引下げ→本人の同意があれば可能。ただし一方的変更は不可。

試用期間後に差額を支払う運用→合法かつ実務上可能。

リスク回避策→書面同意、就業規則・賃金規程の整備、採用段階での事前説明がカギ。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/31 13:18 ID:QA-0156122

相談者より

返信が遅くなり申し訳ありません。

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2025/12/08 13:54 ID:QA-0161721大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

適切な対応が事前になされていれば問題はありませんが、適切な対応が

なされていない場合は、労働条件の不利益変更としてトラブルが生じる

リスクがございます。

以下、適切に対する為の対応事項です。

事前に予告を行い、事前に本人の了承を得られていれば問題ありません。

・研修開始前に、職種確定後に報酬体系が変更される可能性があることを明示

L 内定通知書や労働条件通知書に明記

例:本採用時の職種確定後、報酬体系が見直される可能性があります

・職種変更に際して、報酬変更も含めた労働条件変更通知書に本人の署名を得る

L 職種の変更範囲は労働条件通知事項として明示義務があります

また、以下については慎重な対応が必要です。

|例えば、試用期間3か月は低い基本給を支払い、試用期間終了後に本来の

|職種の基本給を支払うのはもちろんとして、試用期間中の差額もまとめて

|支払うという運用も実施は可能なのでしょうか。

給与は、当月分を決められた期日に全額払いしなければいけないという、

全額払いの義務が課せられております。

後から差額分を支払う行為は、給与支給の遅延に該当いたします。

よって、本来基本給30万円で労働契約を結び、30万円の内、2万円については

後日に支払うという契約はできません。

実現するのであれば、当初の契約上の基本給は28万円で契約を行い、

試用期間終了後に、基本給を上げるや、賞与を支払うなどで対応することが

適切です。

投稿日:2025/07/31 13:31 ID:QA-0156126

相談者より

返信が遅くなり申し訳ありません。

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

投稿日:2025/12/08 13:55 ID:QA-0161722大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

留意点

【御相談】

研修期間は4月から6月までの3か月なので、3か月は例えば、25万円の初任給だったが、7月から職種が変わるということで、23万円に変更するという運用について、法的リスクとその他適切な運用がないか。

【回答】

以下、留意点です。

(1)職種変更の可能性については、労働基準法に基づき、労働契約締結のタイミングで、労働条件通知書において「業務の変更の範囲」として記載することが必要であると考えられます。

(2)実際の「営業や事務など」への変更(配置換え)においては、判例(東亜ペイント事件 昭和61年7月14日 最高裁判決)に基づき、権利の濫用とならぬよう、その「必要性」(3か月の新卒研修期間での適性判断)や「新たな業務内容」等を当該労働者に丁寧に説明することが必要であると考えられます。また、当該労働者が受ける不利益(減給、将来への不安等)について当該労働者から聴取し、個別に緩和のための措置等をとることが肝要であると考えられます。

(3)基本給の減給については、予め、職務等と基本給が紐づけられた合理的な(職種別の)報酬体系表を就業規則等において定め、従業員に周知していくおくことが必要であると考えられます。

(4)但し、「本人の同意をもとに基本給を下げる」ということは容易なものではなく、基本給に関しては、研修期間中は一律23万円とし、7月からは、職種別の報酬体系に基づき処遇(昇給若しくは据え置き)するという運用が実際的であると考えられます。

投稿日:2025/07/31 14:40 ID:QA-0156127

相談者より

返信が遅くなり申し訳ありません。

わかりやすい説明ありがとうございます。

大変参考になりました。

投稿日:2025/12/08 15:54 ID:QA-0161746大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

あらかじめ就業規則及び雇用契約書に明記してあれば、可能ともいえます。

SEに向く向かないの判断基準、配転転換の有無も明確にしておく必要がありますが、そのうえで、本人の希望を考慮し、同意が得られるのであれば、

減額も可能といえます。

試用期間中の賃金は低くても、雇用契約書に明記してあれば、問題はありませんが、

試用期間中の差額もまとめて支払うという運用は、全額払い、即時払いの原則から、

合理性がないといえます。

また、このような運用ですと試用期間中の賃金を低くする意味がありません。

投稿日:2025/07/31 15:50 ID:QA-0156138

相談者より

返信が遅くなり申し訳ありません。

>SEに向く向かないの判断基準、配転転換の有無も明確にしておく必要があります

ご指摘の通りだと思います。

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2025/12/08 15:55 ID:QA-0161747大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、職種の変更によって給与が変わるのはむしろ当然といえますし、そうした変更内容について賃金規程等に明確に定めがあれば、いわゆる不利益変更には該当しませんので問題はございません。

但し、当人が職種限定採用と考えないよう、入社前にそうした変更の可能性をきちんと説明されておかれるべきといえます。

試用期間中の賃金の件についても同様ですが、募集への悪影響も考えられますので、当初から通常通りの賃金支給をされるべきといえるでしょう。

いずれにしましてもこうした給与の取り扱いに関しましては、就業規則への具体的な定めと事前の丁寧な説明が必要といえます。

投稿日:2025/08/01 19:09 ID:QA-0156173

相談者より

服部先生

返信が遅くなり申し訳ありません。

いつも的確なご回答ありがとうございます。

ご記載いただいた通りだと思いますので、規程等への記載と事前説明をしっかりと行いたいと思います。

>変更内容について賃金規程等に明確に定めがあれば、いわゆる不利益変更には該当しませんので問題はございません。

>但し、当人が職種限定採用と考えないよう、入社前にそうした変更の可能性をきちんと説明されておかれるべきといえます。

投稿日:2025/12/08 15:59 ID:QA-0161748大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

非常勤の役員報酬について 弊社には税理士の非常勤役員がいる... [2011/11/30]

-

【2010年度入社】 新卒の採用単価について [2009/09/17]

-

新卒採用を行うメリットとは 当社では現在中途採用のみ行ってお... [2004/10/28]

-

社会保険の報酬月額について 試用期間と本採用後で、給与に大き... [2023/04/04]

-

入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]

-

試用期間の延長 弊社では新規採用にあたり3ヶ月の... [2006/07/18]

-

試用期間後の給与見直しについて ご質問させて頂きます。入社時に「... [2019/03/09]

-

募集人数と採用人数について 新卒採用活動中です。募集人数を5... [2006/02/22]

-

試用期間中の社員について。 入社時に試用期間を3ヶ月としてお... [2023/07/31]

-

入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入... [2023/07/17]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

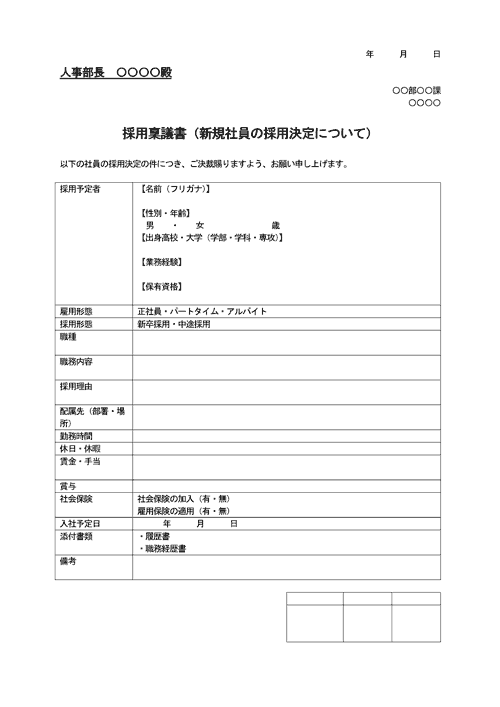

採用稟議書(採用決定時)

社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント