新入社員の休職とその後の対応についてのご相談

9/1に入社した新入社員(正社員)の休職とその後の対応について、ご相談となります。

現在、試用期間中(3ヶ月※同条件)なのですが、10/20に休職診断書(適応障害)の提出がありました。

なお、弊社の規定上、入社1年未満の方は休職制度が適用されません。

また、休職診断書提出前に勤怠不良(体調不良)も起こしており、入社からこれまでの経緯は以下になります。

---------------------------------------------------------------------------------

■入社日:9/1

■勤怠不良(9/1~9/10):「欠勤:2日間」、「早退:3日間」

・欠勤:9/3、9/10(※入社3日目に欠勤)

・早退:9/5、9/8、9/9

■人事面談:9/11

※原因:薬の副作用による眠気、ずっと椅子に座っていられない、電話の音が気になる、体質

※改善策:塗り薬に変更、会議室等で立って作業する時間を作る、電話機の音量を下げる

■問題なく勤務:9/12~9/30

■勤怠不良(10/1~10/19):「欠勤:10日間」、「早退:2日間」

・欠勤:10/2、10/3、10/7、10/8、10/9、10/10、10/14、10/15、10/16、10/17

・早退:10/1、10/6(※勤務したのは早退の2日のみ)

※欠勤の1日は、寝坊し、かつ夕方から健康診断もあるためという理由で全日欠勤依頼がありました。(健康診断には行きました)

■休職診断書提出:10/20

---------------------------------------------------------------------------------

採用面接時、体調不良等はなく、問題なく就業可能な旨を伺っております。

そのため、採用当初知ることができなかったような事実が試用期間中に判明し 、引き続き、勤務していただく事が不適当と考えます。

また、勤怠の連絡を依頼しておりましたが、2日間は人事への連絡をいただけておらず、また寝坊で健康診断に行くため欠勤依頼等、誠実に職務を遂行いただけると考えにくい状況です。

休職制度適用外、採用当初知ることができなかったような事実が試用期間中に判明し 、引き続き、勤務していただく事が不適当なため、本採用はせず、このまま退職いただきたいと考えておりますが、ご意見頂戴できれば幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/30 17:46 ID:QA-0160114

- 人事Mさん

- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

対応

内容からしても、採用早々に病気発症で、業務もまともにできないようですから、試用期間での契約終了は合理性があると思います。

相手の症状や聞き取りだけでなく、人事側がどのような情報提供をしていたかも必要になりますので、上記面談記録の際の、会社としての指導や本契約が難しくなる可能性などの説明も記録してあると良いでしょう。

まずは本人と話し合い、いきなり解雇ではなく、業務が無理なのではないかという提案から、このまま退職に移行してはどうか相談、本人の申し出を取るように勧めていただくのが無難だと思います。

投稿日:2025/10/31 18:40 ID:QA-0160156

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

今後同様の事態が起きた際、その様に対応させていただきます。

今回は休職1ヶ月間を認め、休職期間満了で自然退職となりました。

また何かあった際、ご相談させていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/21 19:16 ID:QA-0161040大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

合意退職

以下、回答いたします。

(1)「確かめよう労働条件 労働条件に関する総合サイト」(厚生労働省)では、「試用期間」に関する裁判例の基本的方向性として以下のように述べられています。

〇基本的な方向性

入社当初に結んだ労働契約に期間を設けた場合、その期間を設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、当該期間満了によりその契約が当然に終了する旨を当事者が合意しているなど特段の事情がないときには、当該期間は、解約権が留保された試用期間と解されます。

試用期間である以上、解約権の行使は通常の場合よりも広い範囲で認められますが、試用期間の趣旨・目的に照らし、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当とされる場合にのみ許されます。

(2)上記の「客観的に合理的な理由がある」については、「就業規則で定めている解雇事由に該当するのか」、「採用時において知ることができなかったのか、また知ることが期待できないようなものなのか」、「将来にわたって労務の提供が期待できないのか」、「解雇回避のための措置を尽くしたのか」といったことが論点になると考えられます。

本件、就業規則において解雇事由として「精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき」といった定めがあるのであれば、「採用面接時の模様」、「休職診断書(適用障害)」、「休職制度の不適用」、「人事面談(改善策)」等拝見させていただく限りでは、「客観的に合理的な理由がある」ように思われます。

(3)また、「社会通念上相当とされる」については、「労働者の情状(勤務態度、年齢・家族構成等)、他の労働者の処分との均衡、使用者側の対応・落ち度などに照らして、解雇は過酷に失することにならないか」ということが論点になると考えられます。

本件、「勤務態度」、「会社側の対応」等拝見させていただく限りでは、「社会通念上相当とされる」ように思われます。

(4)一方、「社会通念上の相当性」に関しては、労働者に弁明の機会を与えることが必要であると考えられます。

(5)労働者に対して、本採用はしないことを考えている旨を理由を付して伝える一方で、労働者の意向・言い分をしっかりと聴取し、まずは合意退職に向けて真摯に話し合っていくことが重要であると考えられます。

投稿日:2025/10/31 19:49 ID:QA-0160157

相談者より

詳細にご回答いただき、ありがとうございます。

今後同様の事態が起きた際、その様に対応させていただきます。

今回は休職1ヶ月間を認め、休職期間満了で自然退職となりました。

また何かあった際、ご相談させていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/21 19:17 ID:QA-0161041大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。ご相談内容について次のとおりアドバイスさせて頂きます。

1. 試用期間の法的性質と本採用拒否の可否

(1) 試用期間中の本採用拒否の法的基準

試用期間付きの雇用契約の法的性質は、「解約権留保付雇用契約」と解されています。これは、採用当初に知ることができない事実を評価・判断するために、会社に解約権が留保されている状態です。

この解約権(本採用拒否)の行使は、通常の解雇に比べてより広い範囲の自由が認められるものの、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当として是認される場合に許されます。

(2) 本件における本採用拒否の合理性

当該社員の勤務状態は以下のように会社側が主張する「採用当初知ることができなかった事実が判明し、引き続き勤務していただく事が不適当」という判断において、客観的合理性が認められる可能性が高いです。

・入社直後の勤怠不良(9/1〜9/10)

・改善の機会の付与(9/11面談)

・重大な勤怠不良の再発(10/1〜10/19)

・連絡の不誠実さ(寝坊や連絡モレ2日間)

これらの事実は、試用期間の目的である社員の適性評価において、正社員としての継続的な勤務が困難であると判断するに足る合理的な理由となります。

2. 休職診断書提出と本採用拒否の関係

(1) 私傷病による休職制度の適用

当該社員が10/20に提出した適応障害による休職診断書は、業務外の傷病(私傷病)に基づくものです。私傷病による休職は、労働基準法上の義務ではなく、会社の就業規則(休職制度)または労働契約に基づいて適用されます。

貴社の就業規則は「入社1年未満のため休職制度は適用されない」とのことですが、この規定が就業規則の相対的必要記載事項である休職に関する事項 として適法に定められ、労働者に周知されていれば、会社は当該規定に基づき、休職の申し出を拒否することができます。

(2) 本採用拒否と傷病の判断順序

会社が本採用拒否を決定するに至った事由(勤怠不良や連絡の不誠実さ)は、診断書提出日(10/20)より前に生じています(9/1〜10/19)。社員の適格性を欠く事由(勤怠不良など)がすでに確定している場合、その後の私傷病の発生をもって直ちに本採用拒否の正当性が否定されるものではありません。

会社は、本採用拒否の理由が「傷病の発生」ではなく、「傷病発生以前にすでに顕在化していた勤務態度や適性の欠如」にあることを明確にすべきです。なお念の為に貴社の産業医と件の社員との面談もセットし、産業医の意見書(勤務継続不能等)も取得しておいたほうがよいでしょう。

3. 本採用拒否のための手続き(解雇予告)

当該社員は9月1日に入社しており、10月20日時点で勤務期間は14日を超えています。労働基準法第21条に基づき、試用期間中の労働者であっても、入社後14日を超えて引き続き使用される場合には、通常の解雇と同様に、解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要となります。

(1) 解雇処分

会社が本採用を見送る場合、少なくとも30日前に本採用拒否(解雇)の予告を行うか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。

勤務不良が著しい社員については所轄労働基準監督所長に認定されれば即時解雇も可能ですが、通常解雇の方法(上記)で可能な限り穏便に済ませた方が良いと思われます。

(2)退職勧奨

解雇することによって当該社員の再就職が難しくなる場合は、退職勧奨する方法もあります(雇用保険の失業給付が有利になります)。ただし当該社員が退職勧奨に応じることと、前職も含めて2年以内に被保険者期間(賃金支払日数11日以上の月)が12ヶ月以上あることが必要です。

当該社員に前職がなければ退職勧奨のメリットはありませんので、自主退職を促した上で、もし応じなければ解雇に踏み切ることになると思料いたします(当該社員を雇用し続けることで私傷病が労災に切り替わってしまうリスクもあるため)。

以上となりますが、本採用拒否により件の社員を解雇することは会社としての決定であることを明確にするために、稟議書等で社内の決裁を得ておくとよいでしょう(起案者=直属上長、決裁者=経営トップ、担当役員、人事部責任者など)。

以上宜しくお願いします。

投稿日:2025/11/01 08:38 ID:QA-0160162

相談者より

詳細にご回答いただき、ありがとうございます。

大変参考になりました。今後同様の事態が起きた際、その様に対応させていただきます。

今回は休職1ヶ月間を認め、休職期間満了で自然退職となりました。

また何かあった際、ご相談させていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/21 19:19 ID:QA-0161043大変参考になった

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

文面を拝見する限り、この状態が今後も継続されるようでは御社の戦力として機能はしないでしょう。

基本的には試用期間満了で雇用を終了するということになるでしょうが、使用期間満了後の本採用拒否は解雇にあたりますので、この場合においても、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認できない場合には、権利を濫用したものとして無効となる確率も高まります。

合理的な理由となり得るか否か、社会通念に照らして相当といえるかどうかは、最終的には裁判官の判断になります。

試用期間は、社員としての「適格性判定期間」であるとともに「教育期間」でもありますので、社員として不適格であるから本採用を拒否して解雇する場合であっても、試用期間中どのように教育し、指導したかが問題となります。

このため、本採用拒否すなわち試用期間における解雇は、採用決定後における調査の結果により、または試用期間中の勤務状態等により、当初知ることが出来ず、また、知ることが期待できないような社員としての不適格事実を知るに至った場合において、平均的社員を標準として十分に指導教育したが改善されず、正社員として定年まで雇入れることができないという場合でなければ許されないというのが裁判所の判断です(三菱樹脂事件 昭48.12.12 最高裁大法廷判決)

経営戦略上、機能しない社員に退職していただきたいと願うのは、きわめて正常な判断であり異論はないものの、初めから解雇ありきで臨むのではなく、まずは本人と話し合いの場を設け、会社としての評価を率直に伝えたうえで、一旦退職して自宅療養に専念し、症状が完治し、他の社員と同じように業務を熟すことが可能となった段階で改めて復職への相談にのる旨は伝えたうえで、退職を勧めてみるのがよろしいでしょう。

どうしても応じない場合は、解雇せざるを得ませんが、御社としましては、雇い続けようと努力はしたがどうしてもダメだったといえるようにしておくことが重要になります。

投稿日:2025/11/01 08:40 ID:QA-0160163

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

今後同様の事態が起きた際、その様に対応させていただきます。

今回は休職1ヶ月間を認め、休職期間満了で自然退職となりました。

また何かあった際、ご相談させていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/21 19:20 ID:QA-0161044大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.法的前提と基本整理

(1) 試用期間中の労働契約の法的性質

試用期間中であっても、すでに労働契約は成立しており、解雇にあたる場合には労基法第18条の2の趣旨が及びます。

つまり、通常の解雇よりは若干緩やかではあるものの、

「解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合」でなければ、本採用拒否・試用期間中解雇は無効となるおそれがあります(例:三菱樹脂事件・最判昭48.12.12)。

2.今回の事案の特徴と法的評価の整理

(1) 休職制度適用外の点

御社規程上「入社1年未満は休職制度対象外」であれば、休職命令や休職承認を行う義務はありません。

従って「休職扱いせず欠勤」と整理して構いません。

(本人が診断書を出しても、会社が制度上休職を認めないこと自体は違法ではありません。)

ただし、精神疾患に基づく欠勤=私傷病による労務不能ですので、

・治療継続のための休業申出を拒絶して直ちに解雇とする場合、

「病気療養期間を全く与えなかった点で社会通念上相当性を欠く」と判断されるおそれもあります。

(2) 勤怠不良と勤務不能期間の長期化

入社後約1か月半のうち半分以上を欠勤・早退しており、

しかも精神疾患(適応障害)で今後の就労再開の見通しも立たない点は、

**「試用期間中における業務適格性の欠如」「健康状態の不適格性」**として合理的理由に該当し得ます。

特に、採用時に「就業に支障なし」と申告していたにもかかわらず、

実際には短期間で就労困難な状態に至っていることから、

「採用時に把握できなかった不適格性が判明した」旨の本採用拒否理由は成立しやすいです。

(3) 連絡不徹底・誠実義務違反の要素

無断欠勤2日間・寝坊による欠勤依頼等もあり、

勤務態度・職務遂行上の誠実性欠如の事実も補強事情となります。

ただし、メンタル疾患により判断力・行動力が低下している場合、

「無断欠勤=懲戒的評価」は慎重に判断すべきとされます。

3.実務対応案

(1)退職勧奨による円満離職(最も安全)

休職制度の対象外である旨を説明

診断書内容から当面勤務継続は困難である旨を確認

「試用期間中の勤務状況から、本採用に至るのは難しい」と伝え、

本人に自己都合退職を促す(退職勧奨)

※退職届提出のうえ「10/31付自己都合退職」とするのが典型的。

※ハローワーク的には「健康上の理由による自己都合退職」。

(2)本採用拒否(試用期間満了時)

・試用期間満了日(11/30など)をもって「本採用に至らない」旨を通知。

・その間の欠勤は無給扱い。

・社会保険資格喪失日は実際の退職日付。

この場合、「試用期間満了による退職」であり、

実質的には解雇に準じるため、解雇理由証明書の交付請求があった際には、

「入社後著しい体調不良・長期欠勤により業務適格性を欠くため」と説明できるように整理しておく必要があります。

(3)即時解雇は避ける

休職制度外であっても、診断書提出直後に即日解雇とすると、

「病気療養の機会を全く与えない不当解雇」とされるおそれがあります。

したがって、せめて試用期間満了日までは雇用関係を継続し、その間欠勤扱いにすることをお勧めします。

4.書面対応のポイント

本人に説明する際は「業務適格性・出勤状況」を中心に、疾患名そのものを解雇理由として直接挙げないこと。

通知文(試用期間満了通知・本採用拒否通知)には、以下の文例が適切です。

「入社後、出勤状況・健康状態等を総合的に勘案した結果、現時点で貴殿を本採用とすることは困難であると判断しました。」

就業規則に基づき休職対象外であることも併記。

5.まとめ

争点評価休職制度不適用問題なし(制度上除外可)勤怠不良の頻度本採用拒否理由として合理的無断欠勤・誠実性欠如補強事情として有効即時解雇不当解雇リスクあり、避ける推奨対応退職勧奨 or 試用期間満了による本採用拒否

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/01 15:27 ID:QA-0160168

相談者より

詳細にご回答いただき、ありがとうございます。

大変参考になりました。今後同様の事態が起きた際、その様に対応させていただきます。

今回は休職1ヶ月間を認め、休職期間満了で自然退職となりました。

また何かあった際、ご相談させていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/21 19:21 ID:QA-0161045大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、事前に知りえなかった事情で勤怠不良が発生しているものいえます。

恐らく御社就業規則でも、このような当人側の事情による勤怠不良に関しましては解雇事由に定められているものと考えられますので、そのようであれば試用期間満了で退職頂く措置でもやむを得ないものといえるでしょう。

但し、当人側から退職希望が出されなければ試用期間中であっても法的には解雇に当たる事に変わりございませんので、解雇予告等労働基準法に基づく解雇措置を採られた上で退職頂く事が必要です。

投稿日:2025/11/01 18:55 ID:QA-0160169

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

今後同様の事態が起きた際、その様に対応させていただきます。

今回は休職1ヶ月間を認め、休職期間満了で自然退職となりました。

また何かあった際、ご相談させていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/21 19:22 ID:QA-0161046大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

9月1日入社以降欠勤が多く出勤率は8割以下のようです。また、無断欠勤も数回あります。10月20日に休職診断書が提出されていますが、入社後1ヶ月半後なので業務に起因した病気ではないと思われます。この状況であれば本採用は難しいと思います。

診断書が提出されているということは療養のために働くことができないということなので、ご本人のためにも仕事よりも治療に専念するために試用期間満了で退職して療養した方が良いのではないかとよく話し合ってください。

その結果、試用期間満了で自己退職して頂くのが良いと思います。

投稿日:2025/11/02 23:21 ID:QA-0160173

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

今後同様の事態が起きた際、その様に対応させていただきます。

今回は休職1ヶ月間を認め、休職期間満了で自然退職となりました。

また何かあった際、ご相談させていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/21 19:22 ID:QA-0161047大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]

-

翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]

-

欠勤について 午前中年休で午後組合活動等で欠勤... [2011/05/18]

-

傷病手当金について 傷病手当金の申請で、「継続した欠... [2007/01/29]

-

入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入... [2023/07/17]

-

欠勤の承認 さて、社員が有給休暇を持っている... [2013/10/28]

-

勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]

-

欠勤の拒否について 入社2ヶ月の正社員が、私事により... [2011/06/28]

-

欠勤控除について 固定給の者が、私傷病で1ヶ月間全... [2006/10/05]

-

欠勤と忌引き休暇について よろしくお願いいたします。もとも... [2021/11/18]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

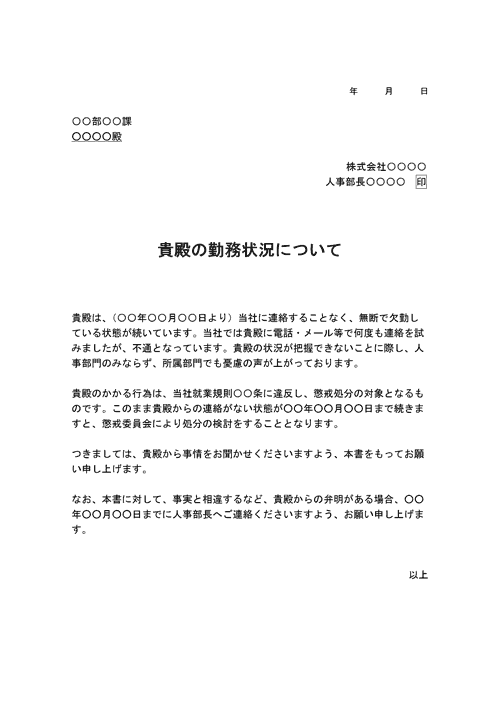

無断欠勤の続く社員への通知書

連絡がないまま欠勤をしている社員に対して、文書で通知をするための文例です。

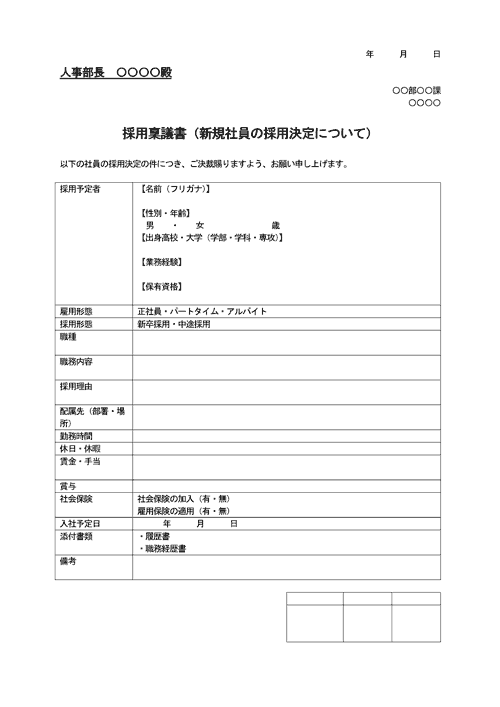

採用稟議書(採用決定時)

社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。

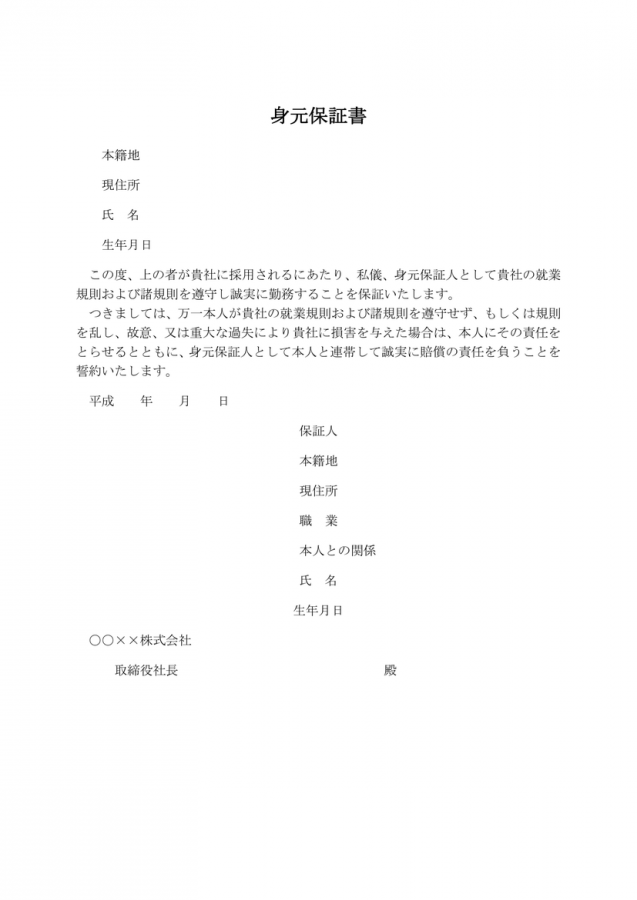

身元保証書

入社時に使用する身元保証書です。

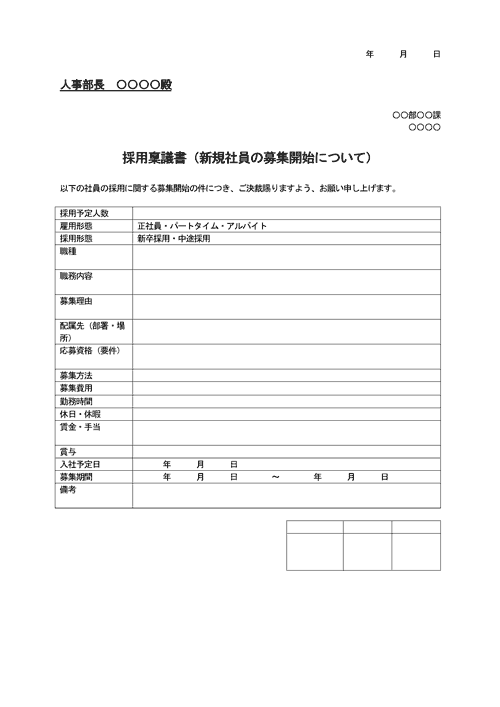

採用稟議書(募集開始時)

採用活動を開始する際に、採用条件について稟議するためのテンプレートです。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント