雇用保険

雇用保険とは?

雇用保険とは、会社が従業員に対して掛ける保険のことで、労働保険の一種です。従業員との一定の雇用関係が成立したときから加入が必要になります。従業員の雇用時・退職時には所定の手続きが必要になるため、もれなく対応することが大切です。

雇用保険とは

雇用保険には加入義務がある

雇用保険(旧称:失業保険)は、原則として会社が従業員全員に対して掛ける義務のある保険です。条件を満たすと、会社側も従業員側も加入を拒否する権利はありません。

雇用保険の目的は、主に二つあります。一つ目は、労働者が失業、休業した場合の金銭的なサポートをするためです。失業等給付や育児休業給付と呼ばれます。二つ目は、失業の予防などの労働者の福祉を増進するためです。

失業を防ぐための雇用安定、能力開発の事業を雇用保険二事業と呼びます。

雇用保険の給付内容(手当の種類)

雇用保険の全体像は、以下の図のようになっています。

雇用保険には膨大な給付事業がありますが、主要なものは次の七つです。

| 給付事業の名称 | 概要 |

|---|---|

| 基本手当 | 条件を満たした求職活動中の求職者に支払われる手当。 |

| 傷病手当 | 病気やけがで就職できない求職者に、基本手当の代わりに支払われる手当。 |

| 特例一時金 | 短期雇用特例被保険者(季節労働者など)が失業した際に支払われる手当。 |

| 育児休業給付 | 育児休業中に条件を満たすと支払われる手当。 |

| 介護休業給付 | 介護休業中に条件を満たすと支払われる手当。 |

| 教育訓練給付 | 条件を満たすと教育訓練受講に支払った費用の一部が支払われる手当。 |

| 高年齢雇用継続給付 | 60歳以上65歳未満の労働者のうち、賃金が一定の割合に低下した場合に支払われる手当。 |

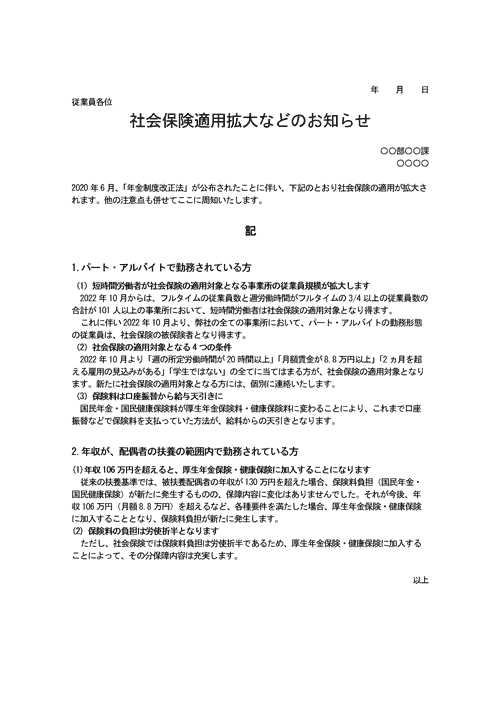

雇用保険と社会保険の違い

雇用保険と勘違いしやすいのが社会保険です。

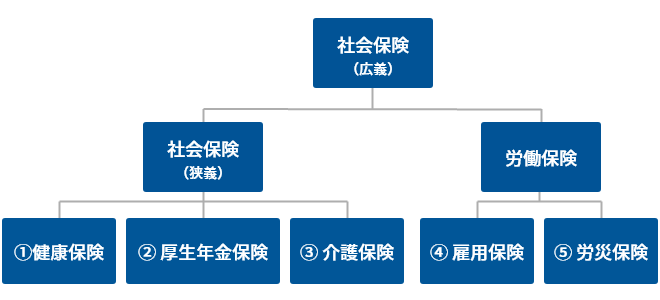

「社会保険」とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労働者災害補償保険(労災保険)」の総称です。

このうち、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」の三つを狭義の「社会保険」、「雇用保険」「労働者災害補償保険(労災保険)」の二つを「労働保険」と呼ぶのが一般的です。この関係を図式化すると以下のようになります。

つまり、雇用保険は「広義の社会保険」に含まれるもので、「狭義の社会保険」とは別のものである、といえます。

雇用保険の手続き方法・必要書類

ここでは、従業員を雇用するときや従業員が退職する際の手続き・書類について解説します。

従業員を雇用するとき

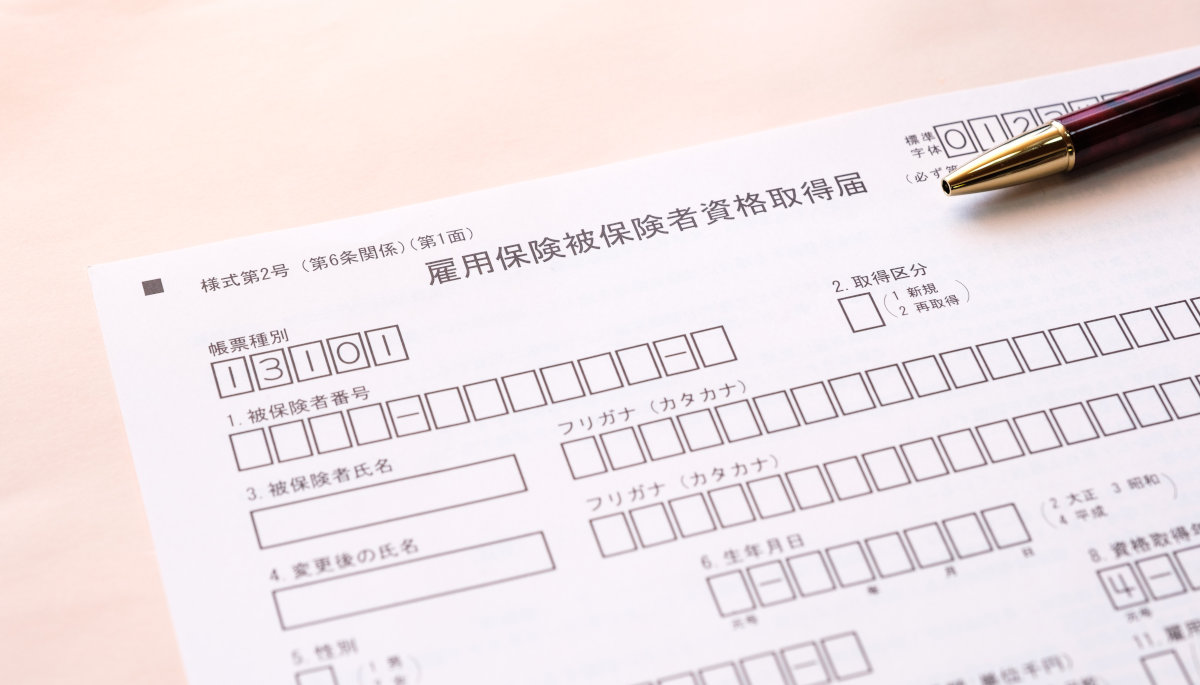

従業員を雇用する際には、会社の住所地を管轄するハローワークに、雇い入れた月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

なお、提出が万一遅れてしまった場合には、追加書類が必要になります。追加書類は以下の通りです。

- 賃金台帳または給与明細

- 入社時からのタイムカード など

従業員が退職するとき

従業員が転職や定年で退職する際には、退職日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」「離職証明書」など以下の書類の提出が必要となります。こちらは遅れた場合の追加書類はありません。ただし、転職する社員の場合は書類をすぐに求められることもあるため、早めに準備をしておくことが大事です。

| 書類名称 | 備考 |

|---|---|

| 資格喪失届 | - |

| 労働者名簿 | - |

| 離職証明書(3枚複写式) | 「雇用保険被保険者離職票」の基となるもの。2枚目の(15)(16)は離職者の記載が必要。 |

| 離職前2年間のタイムカードまたは出勤簿 | - |

| 離職理由を客観的に確認できる書類 | 退職願・雇用契約書・解雇通知書・就業規則などが利用可能。 |

※従業員の雇用保険の主な手続き|大阪ハローワークを基に一部を加筆・修正し作成

なお、退職する従業員の「雇用保険被保険者離職票」が不要な場合、離職証明書・出勤簿・離職理由の確認書類は不要になります。とはいえ、転職後に短期間で離職してしまうなど、後から離職票が必要になることもあるので、離職票は作成をしておくとよいでしょう。

「雇用保険」について深く知る記事一覧

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント