男性の育児休業等取得率公表について(育児目的休暇の定義)

現在、男性の育児休業取得率の公表義務化の対応をしております。

育休取得率の他に「育児目的休暇を利用した男性労働者数」という項目もありますが、当社では「配偶者の出産による特別有給休暇」を3日付与しております。

この規定条項に”育児目的”などの表現を追加した場合は、この休暇取得率に加算することは問題ありませんでしょうか?

近年弊社でも男性の育休取得率は十分高まっているので、育休取得率だけの公表でも良いと思っているのですが、他社様の公表では育児目的休暇取得率を加えた数字は100%と公表されている企業も多く、気になり相談させていただきました。

投稿日:2025/08/20 19:26 ID:QA-0156901

- F人事部さん

- 東京都/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1. 男性の育児休業取得率の公表義務

2023年4月施行の改正育児・介護休業法により、常時雇用する労働者1,000人超の企業には「男性の育児休業等取得率」の公表義務があります。

公表項目は次の2つです。

(1) 男性労働者の育児休業取得率

(2) 男性労働者の「育児目的休暇」取得率(任意公表項目。ただし雇用環境整備の一環として求められるケースあり)

2. 「育児目的休暇」の定義

厚生労働省のガイドライン・Q&Aでは、

育児目的休暇とは:「子の出生直後の育児や配偶者の出産前後のサポートを目的として、会社が独自に設ける休暇制度」

代表例:配偶者出産休暇、父親産後休暇、子の看護を目的とした特別休暇など。

→つまり 法定の「育児休業」には含まれないが、育児関連の特別休暇制度として評価されるもの です。

3. ご質問のケース

貴社で付与している「配偶者の出産による特別有給休暇(3日)」は、実態として「出生直後の育児・配偶者サポートを目的とした休暇」に該当します。

よって、条文に「育児目的」等の表現を追記すれば、厚労省のいう『育児目的休暇』に含めて取得率の公表に加算することは可能です。

(実務でも、多くの企業が「配偶者出産休暇」「ファミリーサポート休暇」等を『育児目的休暇』として集計し、加算して公表しています)

4. 実務上の留意点

規定の明確化

「配偶者の出産に伴い、出産前後の育児やサポートを目的とする」といった表現を規定に入れておくと安全です。

例:第○条「本休暇は、配偶者の出産に伴い、育児または出産前後のサポートを目的として取得できる特別有給休暇とする」

公表方法の工夫

他社の多くは「育児休業取得率+育児目的休暇取得率」を公表し「男性の育児関連休暇取得率=100%」と打ち出しています。

ただし「義務項目は育休のみ」であり、育児目的休暇は任意です。

貴社のように育休取得率が十分高い場合は、「育休取得率のみ」で公表しても全く問題ありません。

説明責任

公表資料やウェブサイトで「当社では配偶者出産特別休暇を育児目的休暇として位置づけています」と明記しておくと、透明性が高まり安心です。

5. まとめ

配偶者出産による特別有給休暇は、表現を整備すれば「育児目的休暇」に算入可能。

義務は「育休取得率」だけであり、育児目的休暇の公表は任意。

他社は「育休+育児目的休暇」で100%と見せる傾向があるが、御社は「育休取得率単独」でも全く問題なし。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/20 20:20 ID:QA-0156904

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。

詳細に記載いただき大変参考になりました。

投稿日:2025/08/21 11:10 ID:QA-0156940大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「育児休業等をした男性労働者の数」に、「小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数」を加算される事が認められていますので、そうした育児目的の休暇であれば可能といえます。

但し、御社の当該休暇条項に「”育児目的”などの表現を追加」されますと、当然ですが従来の利用目的(配偶者の出産)でなくとも育児理由である限り全て休暇取得を認めなければならなくなりますので、取得率の件のみで安易に変更されるのは避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2025/08/20 21:34 ID:QA-0156905

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。

規程改訂時には注意したいと思います。

投稿日:2025/08/21 11:12 ID:QA-0156944大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|この規定条項に”育児目的”などの表現を追加した場合は、この休暇取得率に

|加算することは問題ありませんでしょうか?

↓ ↓ ↓

問題なく、加算いただくことが可能です。

また、更には、育児という言葉は広く解釈されることを避けるため、

就業規則には「配偶者の出産に伴う子の養育・世話」といった、

より具体的な表現を用いると良いでしょう。

投稿日:2025/08/21 07:36 ID:QA-0156911

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。

規程改訂時には注意したいと思います。

投稿日:2025/08/21 11:13 ID:QA-0156945大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

配偶者の出産による特別有給休暇を加算するには、

特別休暇の目的について、

「育児を目的とする」といった文言を明記する必要があります。

投稿日:2025/08/21 15:16 ID:QA-0156969

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2025/09/11 19:21 ID:QA-0158149参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]

-

育児休暇の取得について 育児休暇の取得について、「産前産... [2025/04/23]

-

特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]

-

男性の育児休暇 いつもお世話さまです。さて、当社... [2010/03/03]

-

介護休暇・介護休業・育児休暇・育児休業の義務か否かについて ①介護休暇・介護休業・育児休業は... [2025/09/09]

-

育児休暇一時金 来月から(第二子)産休に入る社員... [2005/07/04]

-

忌引休暇の扱い 当社では、従業員本人が喪主の場合... [2008/01/11]

-

育児休業の期間等について 産前産後休暇を取得してから育児休... [2020/07/13]

-

産前休暇について 従業員より、産前休暇中に有休休暇... [2020/01/10]

-

育児休暇中の年休は繰り越しできるか? 当団体では、消化できなかった年次... [2006/01/31]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

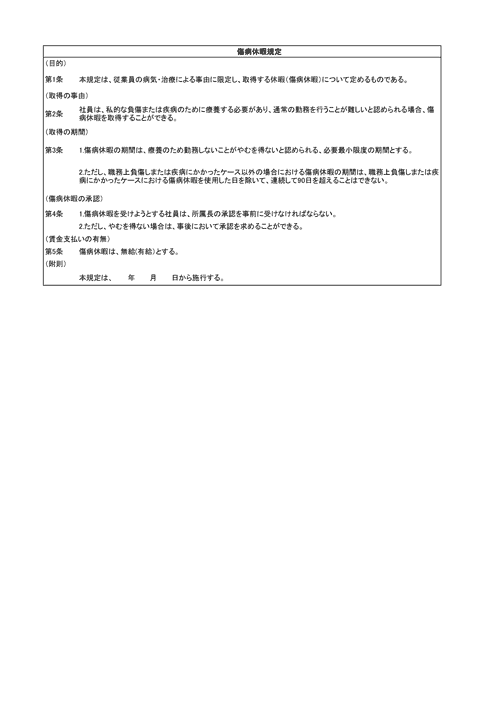

傷病休暇規定

年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。

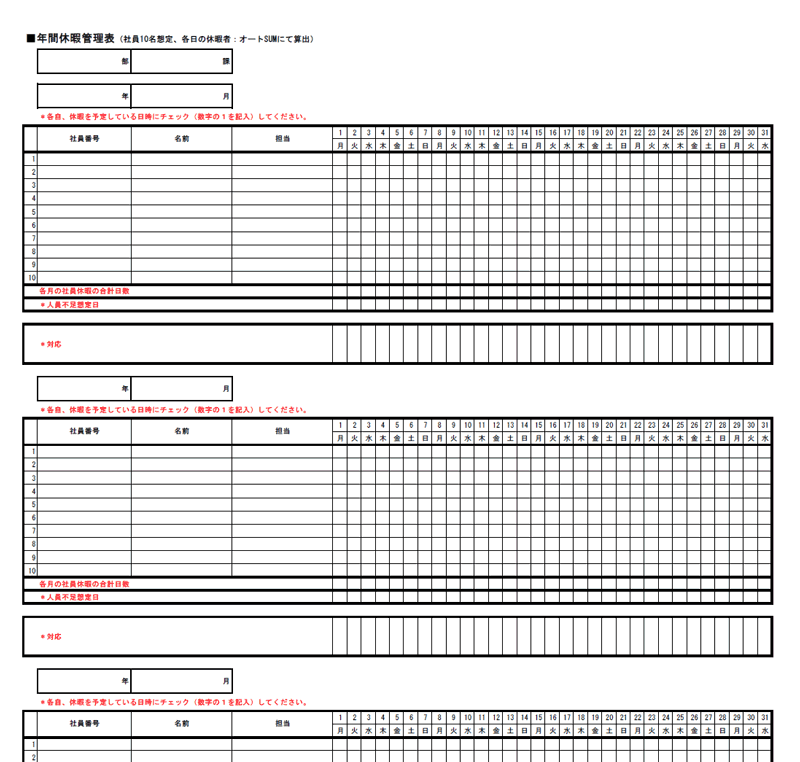

休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

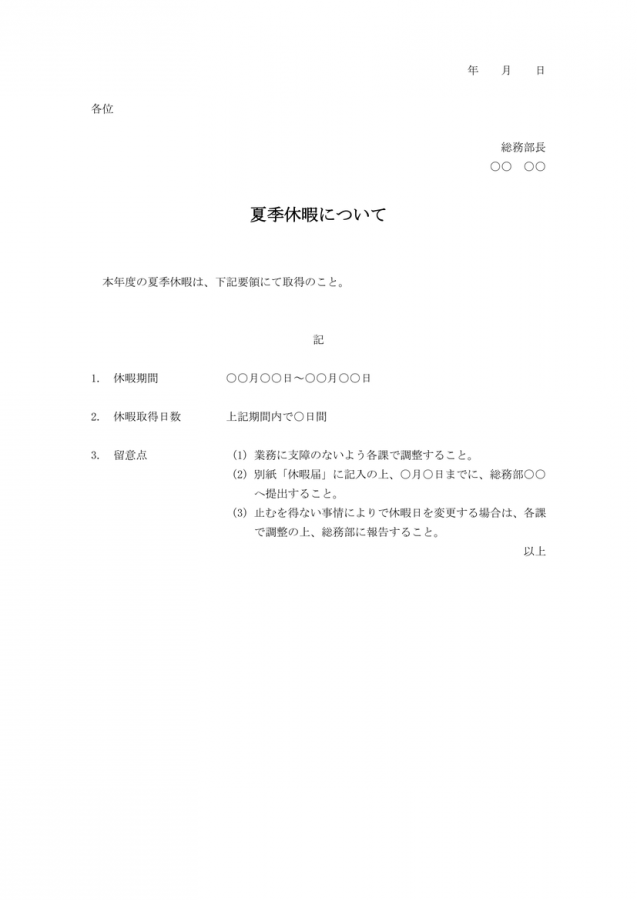

夏季休暇について

長期休暇の休暇期間、休暇取得日数、留意点について、社内にお知らせする案内文の文例です。

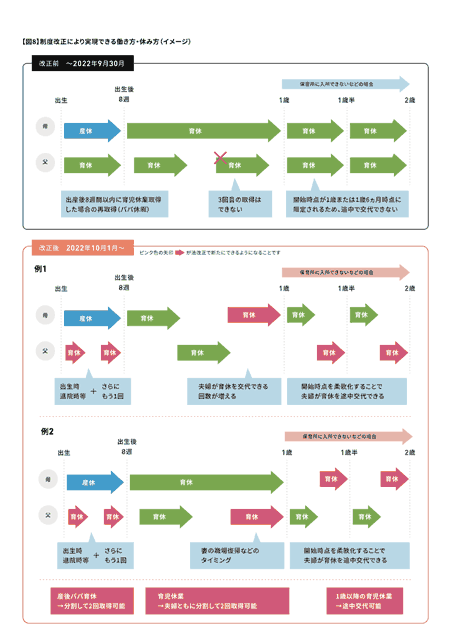

産後パパ育休・育児休業の分割取得の図解

難解な制度である産後パパ育休・育児休業の分割取得を図解したPDFです。従業員への説明用にご利用ください。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント