時差出勤制度の導入

10月の育児介護休業法改定「柔軟な働き方を実現するための措置」に向けて、実施可能のものを検討中です。

そこで、時差出勤制度を導入した場合について質問です。

①制度導入前に試験的に実施してもよいのか(規定化せずに実施する)

また、その場合は何か従業員との取り決めをしなければいけないのかなど

②時差出勤制度を導入する際の条件として、育児・介護・疾病を考えているが、業務内容によって対象から外す者があってもよいのか(始業に居ないと仕事が正常にまわらないような業務につく者)

その他注意点などありましたらご教示いただきたいです。

投稿日:2025/07/15 13:39 ID:QA-0155454

- ミヤマさん

- 岐阜県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

1.規定化する前に導入した場合には、労使ともにルールがわかりませんので、

原則として、規定化してから導入してください。

2.業務内容によって対象から外す者がいる場合には、

外す人にとっては、制度を導入したことにはなりません。

その場合には、3つ以上の制度を導入する必要があります。

投稿日:2025/07/15 13:58 ID:QA-0155457

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/16 09:06 ID:QA-0155492参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.試験的に時差出勤制度を実施できるか(制度化前の運用)

(1)結論

就業規則の正式改定前に試行的に運用することは可能です。ただし、一定の法的手続きを踏むことが推奨されます。

(2)推奨される対応

従業員ごとの個別同意書または同意確認メール等を取得しておく。

「試行実施に関する案内」文書を交付しておく。

実施期間・対象者・内容(始業終業の時刻)・給与計算上の取り扱いなど。

安全配慮義務の観点からも、過重労働や混乱がないかをよく観察し、記録を取っておくこと。

(3)注意点

試行期間が長期に及ぶと、「就業規則上の労働条件の黙示的変更」が認定されるおそれがあります。目安として数か月程度までが適当です。

試行の終了または制度本格導入に際しては、従業員へ明確に通知を行いましょう。

2.制度の対象から業務上除外できるか(始業時対応必須の業務など)

(1)結論

制度の対象者を業務上の要請により制限することは可能です。ただし、限定の仕方と説明責任には注意が必要です。

(2)根拠

改正法に基づく柔軟な働き方の措置(時差出勤やテレワーク等)の提供義務は、「業務の性質に照らして実施が困難でない場合」に限られています。

厚労省のQ&Aでも、「始業時に対応しなければならない業務などに従事している場合は対象としないことができる」旨の記載があります。

(3)推奨される対応

対象外とする業務を職務単位または個別に明確に記述しておく。

「対象外の理由(業務上の必要性)」を本人に説明し、可能であれば書面化。

差別的取扱いとならないように、制度対象とならない従業員にも何らかの配慮措置(フレキシブルな休暇取得、勤務調整など)を検討するとよいです。

3.制度導入にあたってのその他注意点

(1)労使協議・労基法対応

始業・終業時刻が変更になる場合は「就業規則の変更(意見聴取+届出)」が必要です。

特に1日単位・個別対応がある場合は、個別合意書や同意書をとると実務上安全です。

(2)勤怠管理・残業時間管理の徹底

時差出勤によって深夜労働(22時以降)や法定外労働が発生する可能性があります。勤怠システムでの管理整備を忘れずに。

(3)公平性と納得感の確保

制度の利用申請方法・判断基準・運用責任者(例:所属長+人事部など)を明確に。

誰がいつ利用できるか、就業規則または社内規程に記載しておくことが望ましいです。

4.まとめ

項目→回答

(1)試行実施→就業規則改定前でも可。本人同意と文書化を。長期試行は避ける。

(2)業務上の除外→正当な業務理由があれば除外可能。理由の説明と書面化が望ましい。

(3)注意点→勤怠管理・残業管理の見直し/就業規則の整備/公平性の確保

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/15 14:14 ID:QA-0155461

相談者より

細かく説明いただきありがとうございました。

投稿日:2025/07/16 09:09 ID:QA-0155493大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

規定化する前、試験的に実施することは可能ではあります。

一方、労働条件の変更に該当しますので、以下の点について、

合意書として対象者の方と書面で残しておくことを推奨します。

・適用期間

・適用条件(勤務時間帯の選択肢など)

・給与額への影響(給与計算方法など)

また、一部の業務内容によって対象から外すことも制度上は可能ですが、

業務上の合理的な理由があればが前提となります。

その点において、合理的な理由もおありとお見受けしますが、

会社としては、出来る限りの配慮はご検討ください。

投稿日:2025/07/15 16:35 ID:QA-0155466

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/07/16 09:10 ID:QA-0155494参考になった

プロフェッショナルからの回答

対応

1.規定化が必要なのは、恣意的運用をさせないことにあると思います。規定化できるくらいに具体的な適用方法や内容を詰め、その上で個別契約で本人同意を得れば試験運用できるでしょう。

事実上規定化運用開始可能なくらいまでの準備が整ってからの運用と考えて下さい。

2.上記同様、合理性含めて現実的な仕分けとなるように制度設計すれば実行可能でしょう。

投稿日:2025/07/15 17:34 ID:QA-0155472

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/07/16 09:11 ID:QA-0155495参考になった

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

① 制度導入前に試験的に実施しても差し支えはありません

むしろ、傾向を探るという意味においても好ましいものといえます。

労働条件を変更するわけですから、従業員への説明は必修であり、合意書を交わしておくのも重要になります。

② 合理的な理由があれば、業務内容によっては対象から外す者があっても構いません。

始業に居ないと仕事が正常にまわらないような業務につく者の場合、外すことに合理性はあるといえるでしょう。

投稿日:2025/07/16 08:35 ID:QA-0155490

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/07/16 09:12 ID:QA-0155496大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

社員紹介制度の導入について 当社で社員紹介制度の導入を検討し... [2007/03/15]

-

育児短時間勤務制度について 育児短時間勤務制度を導入しようと... [2008/06/07]

-

インセンティブルール ご質問させて頂きます。弊社今年度... [2009/08/10]

-

26業務について 26号業務内で2つ以上の業務を行... [2007/02/06]

-

スーパーフレックス制度導入に際して 現在、弊社ではスーパーフレックス... [2020/02/13]

-

教育訓練休暇は導入必須のものでしょうか 2025年10月1日から教育訓練... [2025/03/21]

-

就業規則 育児時間の規定について うちの就業規則に育児時間の規定が... [2012/11/07]

-

確定拠出年金制度と財形貯蓄制度の導入について 創業5年従業員50人程度の企業で... [2005/11/08]

-

社員貸付金制度について 現在、社員貸付金制度の導入を検討... [2018/10/24]

-

退職金制度の新規導入について 現在、弊社(社員24名)には退職... [2014/04/10]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

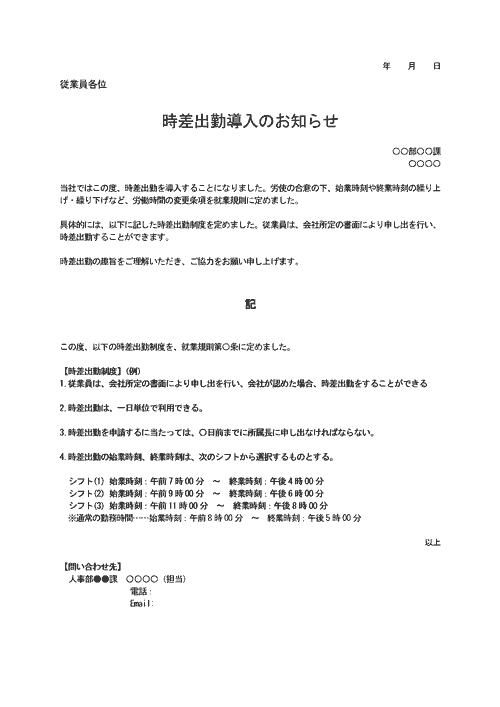

時差出勤導入の告知

時差出勤制度を導入した際に、そのルールを周知するための文例です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント