休職終了後に退職する場合の有休取得

お世話になります。

下記宜しくお願いします。

ある社員が体調不良で3か月休職しております。

休職が終わる直前にかかりつけ医に受診したところ更に3か月休職が必要という診断だったようです。

それをもとに本人からは次の休職申請はせず、退職したい意向がきました。

その時点で有休が24日がありました。

本人からは24日の有休を取得して退職したいと意向がきました。

しかし会社側または労働基準法からすると

復職可の判断がされてない社員は、労働が免除されている状態のため

取得対象日は無い認識なので、有休不可で返事をしております。

これは下記含め正しい理解で良いでしょうか。

※補足

有休は「労働義務のある日に労働者が請求し、会社が承認することで、労働を免除される制度」です。

一方、私傷病休職は、会社との間で労務の提供義務が免除されている状態です。

そのため、休職期間中に年次有給休暇を使用して消化することはできず、退職にあたって残っている年次有給休暇を利用することもできません。

これは会社の独自ルールではなく、法律上の制度によるものです。

また、実際に働ける状態でない場合は、形式的に復職して有休を使うようなことも認められません。

投稿日:2025/10/21 12:26 ID:QA-0159717

- jさん

- 東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

まず、ご認識は、ほぼ完全に正確です。

ただ、実務上の判断で曖昧になりがちな「形式的復職」や「休職満了退職」の際の有休取扱いを含めて、法的整理を明確にご説明申し上げます。

1.結論

休職中(労務提供義務免除中)の労働者は、有給休暇を取得できません。

したがって、「休職を継続せず退職する」場合も、復職の意思・能力がない状態では年休取得は不可です。

2.法的根拠と考え方

年次有給休暇の本質

労働基準法第39条による年休は、

→ 「労働義務のある日に、労働者の請求により労働を免除する制度」

です。

休職中は「労務提供義務が免除」されているため

→ 労働義務がない状態では、「労働の免除」という制度目的に合致せず、

そもそも有休を行使できません。

判例・行政解釈も同様

- 休職中の有休取得は認められない(昭和27.12.16 基収4037号)

- 病気療養等で出勤義務を免除されている期間は「労働義務がない日」に該当(昭和63.3.14 基発150号)

3.よくある誤解と例外

× 形式的に「1日復職」して有休消化 → 不適法の可能性

実際に就労できる健康状態にないのに「書面上だけ復職→有休消化→退職」とするのは、

実態に反する取扱いとして否認されるおそれがあります。

(=労基署調査でも「架空の労務提供・制度濫用」とされることがあります)

〇 一方、以下の場合は認められる可能性あり

医師が「軽度業務であれば出勤可能」と診断し、実際に出勤可能な状態で退職前に有休申請

→ この場合のみ、有休取得可(労務提供義務が回復しているため)

4.実務対応の整理

状況→有休取得可否→根拠

休職期間中(復職可否未確定)→不可→労務提供義務なし

休職期間満了後に退職→不可→同上(退職日まで労務提供なし)

復職可能と診断され、退職前に有休申請→可→労務提供義務回復

書面上だけ復職→有休→退職→不適切(制度濫用)→実質労務不能

5.運用アドバイス

会社対応として正しい回答は

→「労務提供義務がないため、有休取得はできません」

で適正です。

ただし退職処理の際にトラブルを避けたい場合、

本人への説明は以下のように行うと誤解を防げます。

「年次有給休暇は、働く義務のある日に使える制度です。

現在のように休職中で、医師からも就労困難と診断されている場合は、

労働の義務がない状態にあたるため、年休を使用することはできません。」

参考:厚労省通達等

昭和27年12月16日 基収4037号

「労働義務のない日には年次有給休暇の請求をすることはできない」

昭和63年3月14日 基発150号

「私傷病による休職期間中は年休の対象とならない」

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/21 15:45 ID:QA-0159728

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

まず、

休職は本人申請であっても最終的には会社が認めるものです。

復職も会社が最終決定するものです。

そして、

有休は労働日に対して使用するものですので、

休職期間中であり、復帰していないのであれば、

有休を使用する余地はないということになります。

投稿日:2025/10/21 16:32 ID:QA-0159733

プロフェッショナルからの回答

判断

正しいです。「復職可の判断がされてない」=就業できると判断できない状態です。故に有給は取得できません。

投稿日:2025/10/21 17:06 ID:QA-0159734

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご質問者様は、法令について、深くご理解をなさっている方かと

存じます。ご記載内容に、相違はございません。

投稿日:2025/10/21 18:37 ID:QA-0159743

プロフェッショナルからの回答

未消化の年次有給休暇

以下、回答いたします。

(1)年次有給休暇については、「休日その他労働義務の課せられていない日については、これを取得する余地がない。」とされています。(令和3年版 労働基準法 上 厚生労働省労働基準局編)

これを踏まえれば、本件においては労働が免除されているため、年次有給休暇を取得する余地はないものと考えられます。

(2)なお、年次有給休暇を消化できなかった場合については、「労働者が年次有給休暇を取得せず、その後時効、退職等の理由でこれが消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買上げと異なるのであって、必ずしも本条に違反するものではない。」とされています。(令和3年版 労働基準法 上 厚生労働省労働基準局編)

本件において「買上げ」をしたとしても、それによって御社での年次有給休暇の取得抑制につながるとは思われません。そうであるならば、「買上げ」も一考に値するものと認識されます。

投稿日:2025/10/21 20:51 ID:QA-0159748

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

正しい理解といえます。

有休不可となる理由を丁寧に説明し、本人に納得してもらうことが重要になります。

退職に掛かる労使トラブルは決して少なくはありません。

円満に退職してもらうためにも、丁寧な対応が望まれます。

投稿日:2025/10/22 07:08 ID:QA-0159752

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的にご認識の通りであって、確定した休職期間中に重ねて年休も含め休暇等を取得する事は不可といえます。

但し、会社の好意によって買取をされる分には差し支えございません。

投稿日:2025/10/22 19:22 ID:QA-0159798

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

退職の時の有休消化について 業務終了後有休を取得して退職する... [2006/03/24]

-

半日の有休扱いについて 有休をつける時に半日公休、半日有... [2023/11/28]

-

「10日の有休を使い退職」 有休を消かするため、10日有休後... [2020/05/19]

-

有休休暇について [2006/03/24]

-

半日単位有休の賃金について 半日単位の年次有給休暇の賃金につ... [2018/04/27]

-

有休取得中の新たな有休付与について 有休消化をして退職しようとする従... [2012/09/20]

-

退職の際の有休消化について2 労働者と話し合いの結果として3月... [2006/03/24]

-

退職時の有休買取について 退職時の有休買取についてです。在... [2010/03/17]

-

有休消化率 今さらの質問でしたら申し訳ありま... [2009/01/13]

-

半日有休について 半日有休について質問があります。... [2007/12/06]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

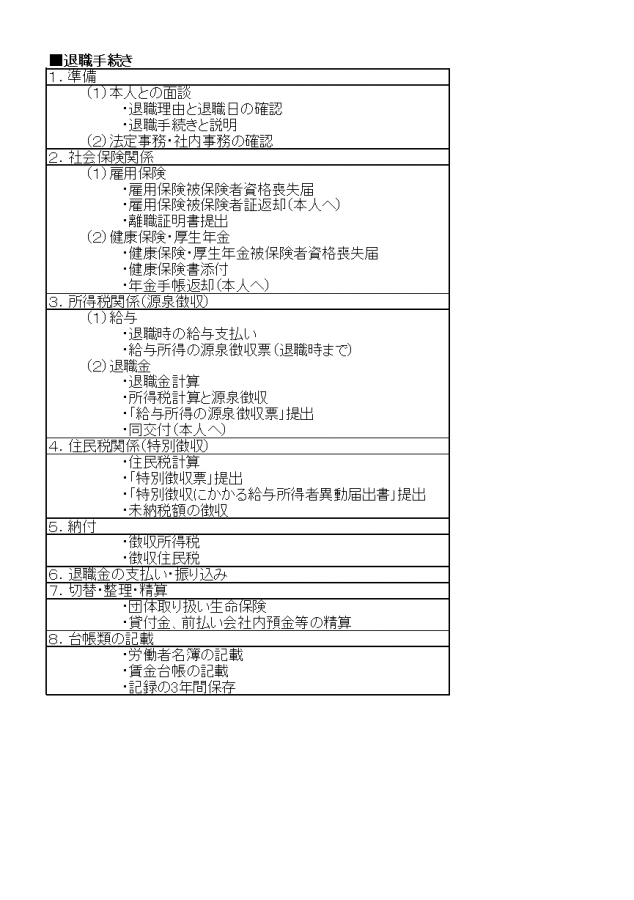

退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

退職承諾書

退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント