合併統合による有給付与に関して

有給付与に関する法規制について質問です。10月1日統合することにより、従業員の受入れがあります。勤続年数は引き継ぎませんが、有給残のみ引き継ぎます。またその際、前会社で4月1日付入社者に関しては、弊社へ入社する10月1日にその年に付与されるべきだったそれぞれの日数を付与し引継ぎます。その場合、当社入社半年後の翌年4月1日付の10日付与なしは違反でしょうか。

投稿日:2025/09/10 13:27 ID:QA-0158059

- ぶつりゅうさん

- 青森県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

ご質問のポイントは、合併・統合に伴う「年次有給休暇(年休)」の取扱いと、労基法第39条の「勤続6か月・8割出勤」の要件をどう考えるか、という点かと存じます。

1. 法律上の基本原則

労基法第39条

「雇入れの日から6か月間継続勤務し、その8割以上出勤」した労働者に対し、10日以上の年休を与えなければならない。

以降は勤続年数に応じて付与日数が増加する。

ここでの「勤続」とは、原則として 同一事業主の下での継続勤務 を指します。

会社分割・合併・事業譲渡などで 雇用が承継される 場合、通常は「勤続年数も引き継ぐ」と解されています。

しかし、ご相談のケースのように「勤続年数は引き継がず、有給残のみ引き継ぐ」という取扱いをする場合、労基法違反のリスクがあります。

2. ご提示ケースの具体例

前会社で4月1日入社 → 本来は「10月1日(入社6か月)で10日付与」される社員。

10月1日に貴社に統合されるとき、その年に本来付与されるべき日数を付与し、有休残も引継ぐ。

その後、翌年4月1日(新会社で6か月経過時点)に「10日を付与しない」扱いにしてよいか、というご質問。

3. 適法性の検討

労基法第39条は「雇入れの日から6か月」で判断するため、仮に「新会社に10月1日入社」と位置付ければ、翌年4月1日に10日付与が必須です。

→ これを付与しないと、形式的には違反になります。

ただし実務上、統合時に「前会社の付与ルールを尊重し、繰り越し残のみ引継ぎ、次回付与も前会社スケジュールに従う」取り扱いはあります。

→ この場合、「新会社においても勤続を通算する(=雇入れ日を前会社の入社日に遡らせる)」と整理しないと整合性が取れません。

4. 実務対応の選択肢

適法性を確保するなら:

勤続年数を通算し、4月1日に付与すべき社員には新会社でも付与する。

つまり、「勤続は引き継がないが有休残だけ引き継ぐ」という運用は、労基法の枠組みとは整合しない。

どうしても勤続を引き継がない運用をしたい場合:

新会社の「雇入日」を10月1日とするなら、翌年4月1日(半年後)の10日付与は避けられない。

付与を避けるためには、就業規則上・労使協定上で「有休付与基準日を統一」して管理する方法も考えられますが、個々の労働者の不利益変更リスクが高いので、慎重に。

5. 結論

ご質問のケースで「翌年4月1日の10日付与を行わない」のは、労基法第39条違反のリスクが高いです。

実務的には、

勤続年数も通算して取り扱い、前会社ルールでの次回付与を行う

もしくは「新入社(10月1日)」として扱い、翌年4月に10日を付与する

のいずれかに統一するのが安全です。

6.まとめ

「勤続年数を引き継がないが、有休残だけ引き継ぐ」という取り扱いは、法的に不自然。

翌年4月1日の付与を省略すると違法になるため、勤続通算を前提に付与スケジュールを引き継ぐ運用に修正することを強く推奨します。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/10 14:55 ID:QA-0158068

相談者より

ご回答を賜りありがとうございました。大変参考になり、今後の対応を進めるうえでの大きな指針となりました。

投稿日:2025/09/10 16:14 ID:QA-0158078大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

会社が合併・統合する場合、労働者の労働契約は新会社に包括承継されることが

多いものです。承継される場合は、合併前の勤続年数や有給休暇の権利も引き継

がれることとなります。

一方、勤続年数を引き継がない場合は、法令上、雇用開始日から半年経過後に、

10日間の有給休暇を付与する義務があります。

よって勤続年数を引き継がない(=雇用開始日を引き継がない)のであれば、

貴社入社半年後の翌年4月1日付で10日間の有給休暇を付与する必要があります。

投稿日:2025/09/10 15:49 ID:QA-0158073

相談者より

ご回答を賜りありがとうございました。大変参考になり、今後の対応を進めるうえでの大きな指針となりました。

投稿日:2025/09/10 18:45 ID:QA-0158082大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

合併統合の場合には、労働条件等包括継承されている場合には、

有給残、勤続年数ともに引き継ぐ必要があります。

付与日が異なる場合には、1年以内に前倒しとなります。

一方、実態として転籍ということであれば、

新たな雇入れということになりますので、

半年後の4月1日には、有休残を引き継いだとしても、

10日以上の付与が必要となります。

投稿日:2025/09/10 16:06 ID:QA-0158076

相談者より

ご回答を賜りありがとうございました。大変参考になり、今後の対応を進めるうえでの大きな指針となりました。

投稿日:2025/09/10 18:46 ID:QA-0158083大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]

-

有給付与の件 4月1日入社の社員は、10月1日... [2021/09/07]

-

有給付与について 有給付与についてなのですけど、7... [2025/02/02]

-

入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入... [2023/07/17]

-

有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について 4月1日に入社した場合10月1日... [2010/01/06]

-

有給休暇の一斉付与と法律通りの付与は併用できますか? 経理体制変更のため、有給休暇の付... [2017/04/10]

-

有給消化中の有給付与について 2月になって退職を申し出てこられ... [2013/02/27]

-

有給の事項について 有給の事項についてお聞きしたいで... [2025/01/29]

-

中途入社者の入社前の有給休暇一斉付与日の取扱い 当社では当年度、5月2日、5月5... [2016/06/22]

-

有給の付与方法について 当社は有給が4月1日一斉付与とな... [2009/07/16]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

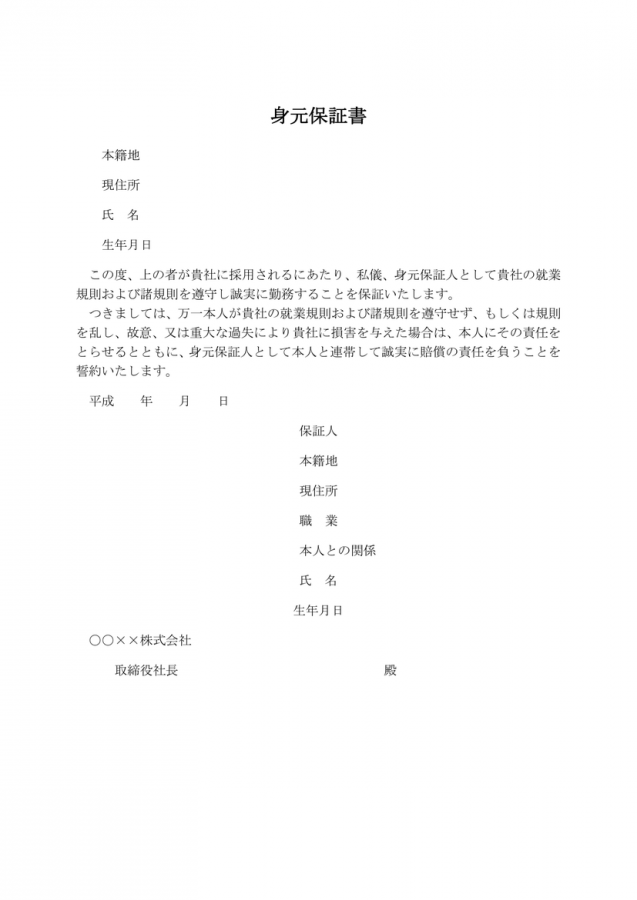

身元保証書

入社時に使用する身元保証書です。

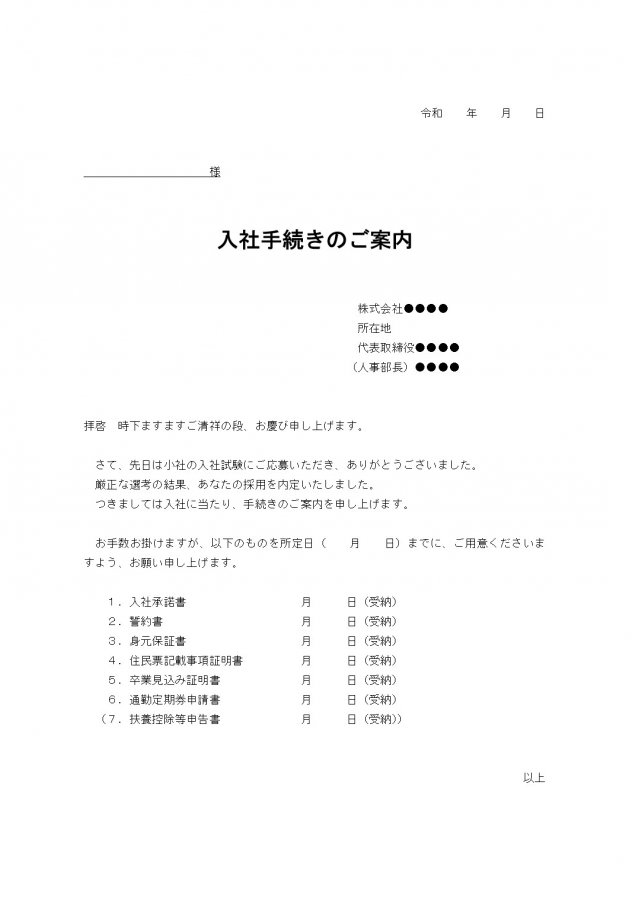

入社手続きのご案内(新卒採用者用)

新卒採用者に入社手続きを案内するためのテンプレートです。

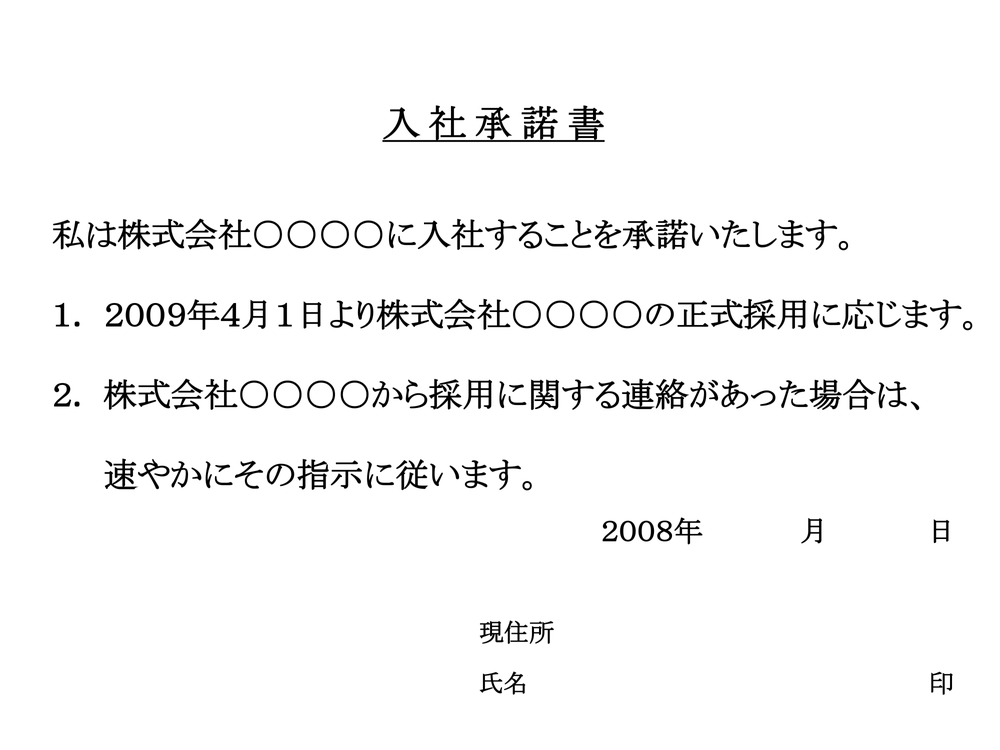

入社承諾書

入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。

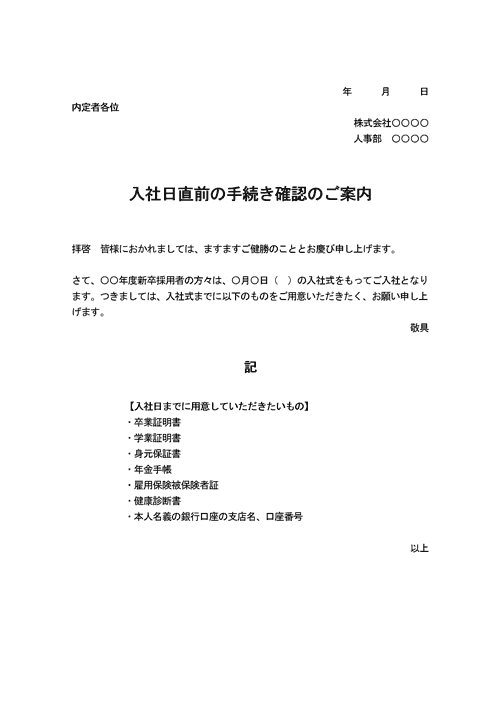

入社日直前の手続き事前確認文例

新卒採用内定者に向けて、入社日の直前にあらためて必要書類を確認するための文例です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント