欠勤がおおいスタッフの有給日数

常勤のスタッフがいます

現在勤続3.5年ほどですので有休は14日付与となると思います。

しかしながら2年目から妊活のために欠勤がおおく、2年目から3年目にかけてほとんど欠勤、その後妊娠するも、入院などでずっと休んでいます。現在も育休中で、11月に復帰予定です。

10月に有給付与日ですが、育休中は出勤とみなすということはわかっておりますが、3.5年の勤続の内半分以上欠勤していますが、それでも14日付与しなければならないのでしょうか?

投稿日:2025/09/01 09:52 ID:QA-0157537

- 困ってる社長さん

- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1. 年次有給休暇の付与要件

労基法では、以下の条件を満たす労働者に年次有給休暇を付与する義務があります。

雇入れ日から6か月継続勤務していること

全労働日の8割以上出勤していること

→ これを満たせば、勤続年数に応じて法定日数が付与されます。

2. 「継続勤務」と「出勤率」の考え方

「継続勤務」とは、実際に出勤した日数だけでなく、

産前産後休業、育児休業、業務上の休業などは出勤したものとみなされると法律で定められています。

したがって、育休・産休・妊娠による入院などの休業期間は出勤率の計算上「出勤」として扱うことになります。

3. 今回のケースへの当てはめ

勤続 3年半 → 法定付与日数は 14日

2年目以降、妊活や妊娠で欠勤が多い → ただし「妊娠に関する休業」は出勤扱い

現在育休中 → これも出勤扱い

そのため、出勤率の要件を満たす限り、法定通り14日を付与する必要があります。

勤続年数の「半分以上欠勤」していたとしても、それが育休・産休などであれば「不利に扱わない」規定により、出勤率の不利益にはなりません。

4. 注意点

「妊活のための欠勤」については、労基法上の出勤率に含めるかどうかは注意が必要です。

医師の指導による休暇(母性健康管理措置による休暇)であれば出勤扱い。

単に自己判断での欠勤であれば出勤扱いにはなりません。

とはいえ、3年目以降は産前産後休業・育休に移行しているため、結果的に8割出勤を満たしている可能性が高いです。

5. 結論

勤続年数に応じて、11月復帰時点では「14日」付与が必要になる可能性が高いです。

ただし「妊活による欠勤」が多く、それが医師の指導に基づかない単なる欠勤であった場合は、その期間の出勤率によっては付与されないケースもありえます。

付与の可否を判断するには、付与基準日前の1年間の出勤率(8割要件)を個別に計算する必要があります。

以上です。宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/09/01 10:06 ID:QA-0157543

相談者より

ありがとうございます。

もう少しわかりやすく時系列を示します。

もし判断が変わればお願いします。

2022/1月入社

2023/4-12月 妊活のため、子宮外妊娠で手術、合併症などで出勤できず 2割くらいしか出勤できず

2024/1月 妊娠判明 その後自宅安静を指示され、1-9月まで1割くらいしか出勤できず。産婦人科の指示あり。入院含む。

2024/9月産休開始

2025/7月有給付与日あり ←ここで有休を14日付与すべきかどうかの判断

2025/10月復帰予定

投稿日:2025/09/01 11:55 ID:QA-0157564大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

2025年10月1日が有休付与日の場合、2024年10月1日~2025年9月30日までの期間

で、出勤率が8割以上であれば、有給休暇は付与しなければなりません。

上記、出勤率につきましては、ご記載いただいた通り、育休中は出勤したものと

みなしますので、出勤率に算入します。

2024年10月1日~2025年9月30日までの期間で、妊活による欠勤があり、結果、

出勤率8割未満(欠勤は出勤率に含めない)であれば、付与不要ですが、

8割以上であれば勤続年数に応じた付与が必要です。

投稿日:2025/09/01 10:12 ID:QA-0157544

相談者より

ありがとうございます。

もう少しわかりやすく時系列を示します。

もし判断が変わればお願いします。

2022/1月入社

2023/4-12月 妊活のため、子宮外妊娠で手術、合併症などで出勤できず 2割くらいしか出勤できず

2024/1月 妊娠判明 その後自宅安静を指示され、1-9月まで1割くらいしか出勤できず。産婦人科の指示あり。入院含む。

2024/9月産休開始

2025/7月有給付与日あり ←ここで有休を14日付与すべきかどうかの判断

2025/10月復帰予定

投稿日:2025/09/01 11:55 ID:QA-0157565大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

2回目のご質問にお答えします

2回目のご質問ありがとうございます。

規定や考え方については、ご説明申し上げました通りです。

2回目のご質問(詳細なご説明)

「もう少しわかりやすく時系列を示します。もし判断が変わればお願いします。

2022/1月入社

2023/4-12月 妊活のため、子宮外妊娠で手術、合併症などで出勤できず 2割くらいしか出勤できず

2024/1月 妊娠判明 その後自宅安静を指示され、1-9月まで1割くらいしか出勤できず。産婦人科の指示あり。入院含む。

2024/9月産休開始

2025/7月有給付与日あり ←ここで有休を14日付与すべきかどうかの判断

2025/10月復帰予定」

につきましては、最終的には、所轄の労働基準監督署の判断とんばるものと存じます。

つきましては、本ご質問(ご確認)につきましては、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。

よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/09/01 12:05 ID:QA-0157566

相談者より

了解いたしました。

やはり14日というのが正解のようですね。

投稿日:2025/09/17 17:48 ID:QA-0158360大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

DEIBの観点から回答させていただきます。

「欠勤」について、雇用主の立場からは「仕事をしていないこと」と捉えてしまいがちですが、様々な制度の上では、「仕事をしていないが欠勤に当たらない」ということもあります。

これは、従業員が「休む」ことも「就業上必要である」という観点から、「休む」権利が保障されているからです。

矛盾するように感じられるかもしれませんが、もし休みの権利が保障されなければ、リフレッシュできない、体調管理できない、出産・子育てができないという理由で、復職・就職できない人が増える可能性があります。

これは、雇用者の観点から言い換えると、新規採用に苦慮したり、せっかく育成した人材の長期雇用が期待できないというデメリットに繋がります。

有給休暇を適切に付与することで、該当のスタッフのエンゲージメントを高め、復職後に経験を生かして会社の力になってくれることも期待できます。

企業が労働者の「休む権利」を守ることで、法令遵守(コンプライアンス)、社会的責任(CSR)、採用競争力の向上、離職率の低下などに役立ちます。

法的義務であることはもちろんですが、有給休暇の付与条件の意義を理解することが、今後の対応の参考になれば幸いです。

投稿日:2025/09/01 12:57 ID:QA-0157570

相談者より

了解いたしました。

やはり14日というのが正解のようですね。

投稿日:2025/09/17 17:48 ID:QA-0158361大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

算定基準

算定基準は明確になっています。

今年の10/1が基準日であれば、過去1年間(24年10月1日~25年9月30日)の出勤率が8割以上であれば、有給休暇付与は会社の義務であり、議論の余地がありません。

過去の出勤率は関係なく、算定期間のみの純粋な出勤率で算定です。

投稿日:2025/09/01 13:12 ID:QA-0157572

相談者より

了解いたしました。

やはり14日というのが正解のようですね。

投稿日:2025/09/17 17:49 ID:QA-0158362大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

有休付与日前の1年間での出勤率が8割以上かどうかで判断します。

ご認識のとおり前1年間で育休は出勤したものとみなし、

出勤率を計算してください。

出勤率が8割に満たなければ、有休を付与する必要はありません。

投稿日:2025/09/01 13:23 ID:QA-0157573

相談者より

了解いたしました。

やはり14日というのが正解のようですね。

ありがとうございました

投稿日:2025/09/17 17:49 ID:QA-0158363大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、感覚的な対応ではなく、欠勤と育休を明確に分けて厳格に計算される事が必要です。

すなわち、純粋な欠勤のみを出勤日数から除外され、当該年度の出勤率が8割を超える場合には14日全て付与される措置が必要です。

投稿日:2025/09/01 19:07 ID:QA-0157614

相談者より

了解いたしました。

やはり14日というのが正解のようですね。

ありがとうございました

投稿日:2025/09/17 17:49 ID:QA-0158364大変参考になった

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

有給休暇を付与するためには、1年間継続勤務し、その全労働日の8割以上出勤したことが、要件になりますが、この年休取得のための「継続勤務」とは、実質的に労働契約の存続期間、つまり在籍期間のことをいいます。

育児休業期間といえども、労働契約は存続しているわけですから、出勤率の計算においては出勤した日(分子)に含めて計算します。

育児休業期間を含めても、欠勤が多く出勤率が8割に満たないということであれば、次回基準日には付与する必要はありません。

投稿日:2025/09/02 07:49 ID:QA-0157623

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

欠勤の承認 さて、社員が有給休暇を持っている... [2013/10/28]

-

傷病手当金について 傷病手当金の申請で、「継続した欠... [2007/01/29]

-

欠勤控除について 固定給の者が、私傷病で1ヶ月間全... [2006/10/05]

-

欠勤と無断欠勤-服部先生の回答を見て- 欠勤と無断欠勤の違いについて教え... [2012/11/09]

-

欠勤について 午前中年休で午後組合活動等で欠勤... [2011/05/18]

-

欠勤控除 欠勤控除が可能かどうかご指導くだ... [2007/04/12]

-

欠勤控除の切り上げ計算 30分の欠勤を年休の1時間単位に... [2017/10/13]

-

欠勤と欠勤の間の公休について 昨年休職していた職員が今年度復職... [2025/11/12]

-

欠勤の拒否について 入社2ヶ月の正社員が、私事により... [2011/06/28]

-

無断欠勤の定義 就業規則の改定をする中で、欠勤に... [2008/06/17]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

無断欠勤の続く社員への通知書

連絡がないまま欠勤をしている社員に対して、文書で通知をするための文例です。

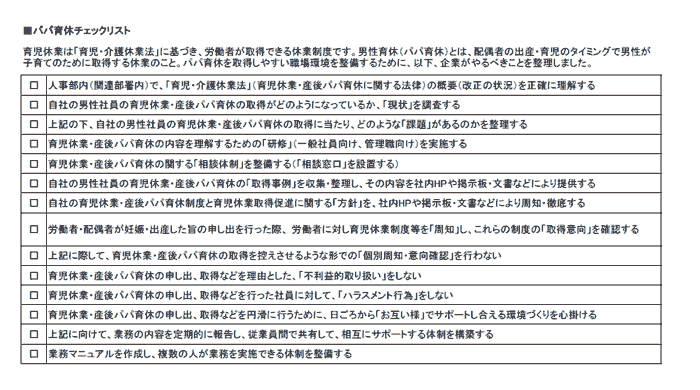

パパ育休チェックリスト

パパ育休に関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。

男性育休を促進するための社内周知文

2022年10月から男性育休を促進するための法改正が施行されます。改正内容を受けて育休制度を周知するための社内用文書です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント