有給休暇の取得理由を聞いてもよいか

「部下から有給休暇の申請があったが、理由を聞いてもよいものか」「繁忙期なので、できれば今回は遠慮してほしい」。現場の管理職から寄せられるこうした相談に、日々頭を悩ませている人事担当者は多いのではないでしょうか。有給に関する相談にどのように答えるべきでしょうか。

有給取得に「理由」は不要

労働基準法が定める「自由利用の原則」

年次有給休暇(以下、有給)は、労働基準法第39条で定められた労働者の権利です。その目的は、労働者の心身のリフレッシュにあり、どのように利用するかは労働者の自由に委ねられています。これを「年次有給休暇の自由利用の原則」と呼びます。

最高裁判所の判例(白石営林署事件 昭和48年3月2日)でも、「年次有給休暇の利用目的は、労働基準法の関知しないところ」と明確に示されています。つまり、従業員は会社に取得理由を申告する義務はなく、「私用のため」という記載だけで足りるのです。

「理由を聞く」こと自体は違法ではない?

有給取得に理由は不要ですが、取得理由を「聞く」こと自体が直ちに違反となるわけではありません。

ただし、その目的と態様によっては、有給の取得を妨げたり従業員に心理的圧力をかけたりすることになるため、権利の侵害やパワーハラスメントに該当するリスクが生じます。特に、「理由を聞いて取得日を変更させる」「取得をやめさせる」といった言動は、法令違反となる可能性があるので注意が必要です。

会社が使える「時季変更権」とその条件

労働基準法第39条第5項ただし書きでは、会社側に「時季変更権」が認められています。これは、従業員が申請した日に有給を与えると「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、有給を別の日に変更できる制度です。

管理職が取得理由を気にする背景には、「事業にどの程度の支障があるか」を判断したいという意図があることが少なくありません。しかし、単に「多忙だから」「人手が足りないから」といった理由だけでは要件として不十分です。厚生労働省の通達では、「代替要員の確保が困難で、業務の運営に著しい支障がある場合」とされており、厳格な判断が求められます。

「理由を聞きたい」相談への具体的な対応

なぜ管理職は理由を知りたいのか

管理職に説明する際は、まず「なぜ理由を知りたがるのか」を理解することが重要です。主に次のような動機が考えられます。

- 業務遂行への不安: 担当者が休むことで業務に支障が出ないかという懸念

- 部下への配慮: プライベートの事情に寄り添い、力になりたいという善意

こうした背景を無視して、「法律上、理由は不要です」と一方的に伝えると、かえって反発を受ける可能性もあります。

ケース1:繁忙期で不安な管理職への説明と代替案

管理職から「〇〇さんに繁忙期での有給取得を申請された。理由を聞いた上で、時期を変更してもらうことはできないだろうか」と相談された場合、人事担当者はどのように対応すべきでしょうか。

【ステップ1】法原則の説明

大前提として、有給取得は労働者の権利であり、理由によって取得を拒否することはできないことを説明します。その上で、理由を聞くこと自体は違法ではないが、業務調整のために最小限の確認にとどめるべきであり、聞き方によってはパワハラと受け取られかねない旨を伝えます。

【ステップ2】時季変更権についての具体的な説明

「どうしても変更してほしい」と要望されても、有給の時季を変更できるのは例外的なケースに限られることを説明します。たとえば「従業員本人しかできない重要な業務がその日にあり、かつ代替案がない場合」など、具体例を交えて丁寧に伝えてくださいます。

【ステップ3】前向きな代替案の提示

「理由を聞く」ことから「業務をどう円滑に進めるか」へ視点を切り替えてもらいます。「休暇中の業務の引き継ぎについて相談できないか」と声をかけてもらうなど、前向きなコミュニケーションを提案します。

ケース2:善意から理由を知りたい管理職へのアドバイス

部下との信頼関係構築の一環として理由を知りたい、という管理職もいます。このような場合、善意を否定することなく、「部下によっては詮索されていると感じ、委縮してしまうことがある」ことを伝えます。

その上で、1on1ミーティングや日常的な対話の中で「最近何か困っていることはないか」などと声をかけて信頼関係を築く方が、安全かつ効果的であるとアドバイスします。

トラブルを未然に防ぐ、人事主導の「仕組みづくり」

管理職が迷わないための「申請ルール」の整備

管理職が対応に迷わないよう、社内ルールを明確に整備します。有給申請書には、「理由記載欄」は設けないか、設ける場合も「任意記入」と明記することが望ましいでしょう。理由の記載を求める運用では、管理職が「理由を聞いてよい」と誤解しかねません。

また、「〇営業日前までの申請」といったルールを設けることで、計画的に業務を調整しやすくなります。ただし急病など、やむを得ない場合は柔軟に対応する旨も記載し、運用の硬直化を防ぎます。

管理職研修で伝えるべき三つのポイント

休みやすい職場づくりに向けて、管理職研修を実施することも効果的です。研修では、以下の三つをセットで伝えることが重要です。

- 法的知識:有給取得の理由は不要であること、理由を聞くことのリスク、時季変更権の行使要件の厳格さについて明確に伝えます

- コミュニケーション術:部下への適切な声かけや、心理的安全性を損なわない伝え方を学ぶ機会とします。

- チームマネジメント:誰かが休んでも支障が出ないよう、日頃からの業務分担や情報共有、属人化を回避する仕組みづくりを促します。

「計画的付与制度」活用のすすめ

有給取得が偏り、業務調整のために管理職の負担が増している場合は、「計画的付与制度」の活用も検討します。

労使協定を結ぶことで、年5日を超える有給について、会社が取得日を指定できる制度です。年末年始や夏季など、閑散期に一斉取得日を設定することで、従業員の取得率向上と業務調整の効率化を同時に実現します。なお、年5日の取得義務に充当する分には適用できません。

まとめ

管理職からの「部下の有給取得の理由を聞きたい」という相談は、法的なルールだけでなく、現場の実情や心理的要素も絡む、複雑な問題です。人事担当者には、法令を正しく理解したうえで、管理職と従業員の両者に寄り添ったアドバイスと仕組みづくりを通じ、誰もが安心して有給を取得できる環境を整える役割が求められています。

この記事の監修

井上 久

井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

井上 久 昭和30年11月25日の69歳です。2021年4月1日に開業しました。得意な業務は、交通事故相談とクレーマ一・ヘビークレーマ一対応です。「本気・本音・本物」のアドバイスをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

井上 久 昭和30年11月25日の69歳です。2021年4月1日に開業しました。得意な業務は、交通事故相談とクレーマ一・ヘビークレーマ一対応です。「本気・本音・本物」のアドバイスをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

人事のQ&Aの関連相談

労働基準法 第39条の中の優位性について

労働基準法 第39条の中の優位性の解釈について

ご教示ください。

--------------------------------------------

年次有給休暇について定めている条項ですが

そ...

- さいふぁ☆さん

- 東京都 / 鉄鋼・金属製品・非鉄金属(従業員数 51~100人)

有給休暇の時季指定権行使について

各事業所長宛に以下の通達を出すにあたり、法的問題点をご指摘願います。

掲題の件、今年度8月の会社カレンダー稼働日に対して以下の「有給休暇一斉時季指定」を実施いたしますので、全従業員への周知をお願いし...

- 青木秋生さん

- 東京都 / 石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(従業員数 301~500人)

- 1

関連する書式・テンプレート

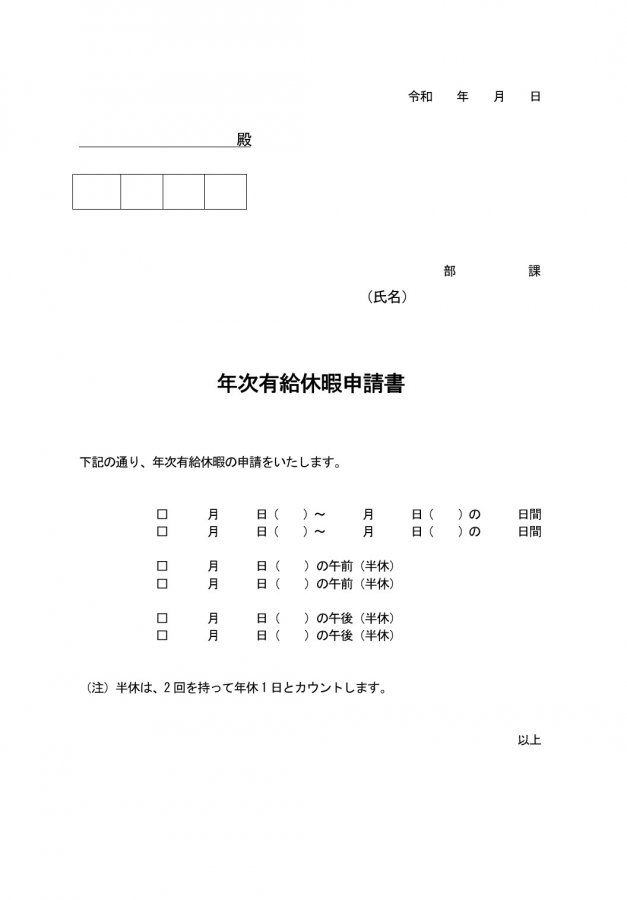

年次有給休暇申請書

従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

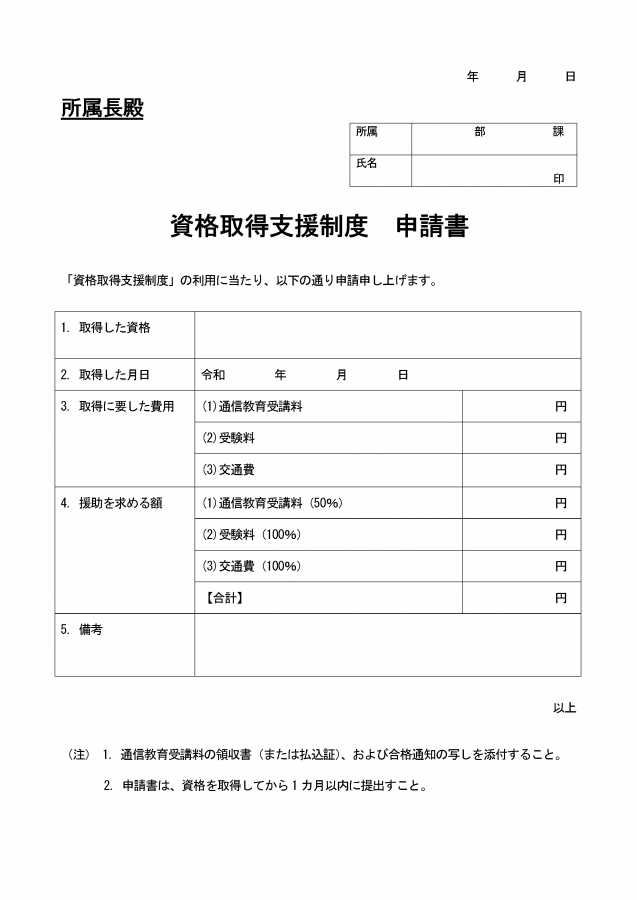

資格取得支援制度申請書

資格取得支援制度を敷いた際に用いる申請書のテンプレートです。

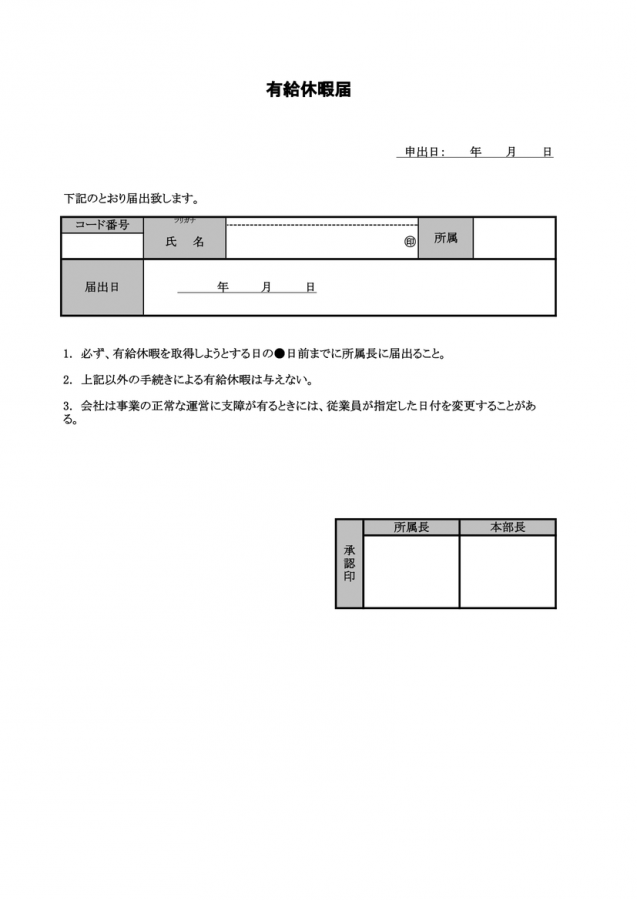

有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

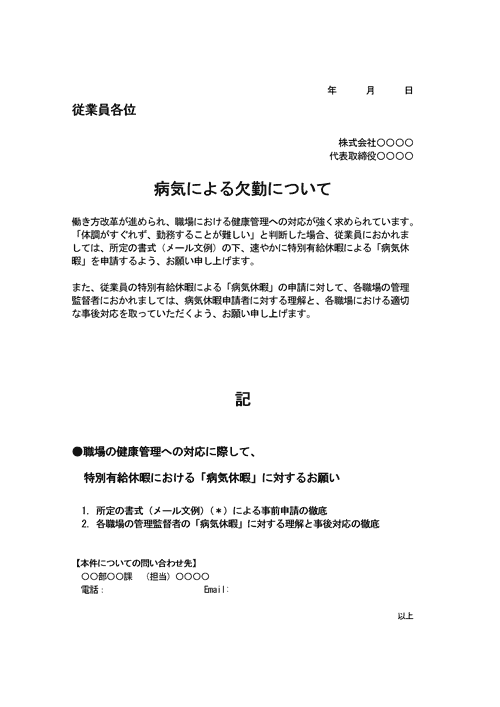

病欠のルールとメール文例周知

特別有給休暇として病気休暇を導入している企業において、制度の概要と申請ルールを記載した周知文です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント