少子高齢化による労働力不足、働き方の多様化、AIの急速な発達と普及など、企業と人事をとりまく環境変化が日々加速している。変化する未来によって生じる機会、解決しなくてはならない課題を理解し、企業としての価値創造を継続していくための鍵となるのが、望ましい未来像を起点にその実現への道筋を描く「バックキャスティング」の考え方だ。科学的人事戦略の実現を支援する株式会社プラスアルファ・コンサルティングは、バックキャスティングの手法を活用してHRの未来を考える「HR未来予測プロジェクト」をスタート。2024年4月には「採用・人材育成」にフォーカスした第1回セミナーを開催し、採用・人材育成の未来、そのためになすべきことについて、人事・経営者と共に考えた。

今後30年の人事の未来を考えるシンクタンク「HR未来予測プロジェクト」発足

株式会社プラスアルファ・コンサルティング 執行役員 HR未来予測プロジェクトリーダー

甫坂 将

セミナーのオープニングでは「HR未来予測プロジェクト」のリーダーを務める甫坂氏が、本プロジェクトの趣旨を説明した。

「日本の大企業の多くは、数十年先を見越して人事に取り組んでいます。株式会社プラスアルファ・コンサルティングも、本業であるタレントマネジメントシステムの提供に加え、HRの未来を考えるお手伝いもしていきたいと考え、『HR未来予測プロジェクト』を発足させました。

現在、少子高齢化による労働人口の減少、それにともなう採用難、AIのビジネスへの浸透など、人事の周辺にはさまざまな問題や課題があります。それらを個別に考えていくことも必要ですが、本プロジェクトでは『バックキャスティング・アプローチ』で未来を考えることを大きなテーマとしました。バックキャスティングとは、今後起きる変化によって実現してほしい未来を考え、今何をすればその未来に向かっていけるのかというシナリオを描く思考の手法です。

プロジェクトではすでに、HRに関して未来に起きるであろう150以上の変化について考察しました。今回は第一弾として『採用・人材育成』の未来を、皆さんとともに考えていければと思います」

バックキャスティングで考える採用・人材育成の未来シナリオ

ディー・フォー・ディー・アール株式会社 代表取締役社長 HR未来予測プロジェクトフェロー

藤元 健太郎 氏

【1】バックキャスティング・アプローチの有効性

続いて「HR未来予測プロジェクト」フェローの藤元氏より、プロジェクトの研究成果を踏まえた講演が行われた。

「未来を考える上で、バックキャスティングという手法がきわめて重要になってきています。私が最初にバックキャスティングの考え方に触れたのは、約30年前、野村総研に勤めていたころです。インターネットの普及によって未来のビジネスがどう変わるのかを検討するプロジェクトに参加し、数多くの企業の方々と議論しました。30年たった今、当時の予測があたったのかはずれたのかの答えあわせが可能です。結論からいえば、描いた未来像のほとんどが実現しています。

ちなみに、目の前の課題解決に直接向かう手法をフォアキャスティングといいます。それも重要ですが、難しい問題が多いため、どうしても暗くなりがちです。一方、バックキャスティングはまず『ありたい未来』を考えます。ありたい未来なのだから当然明るい。この違いは大きいと思います」

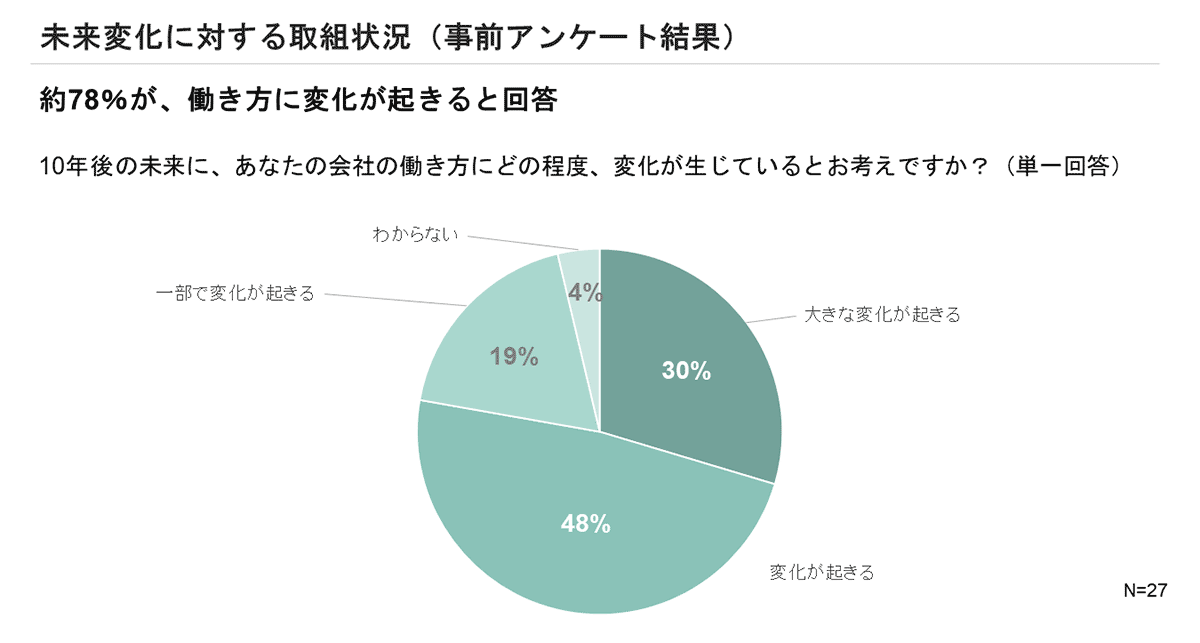

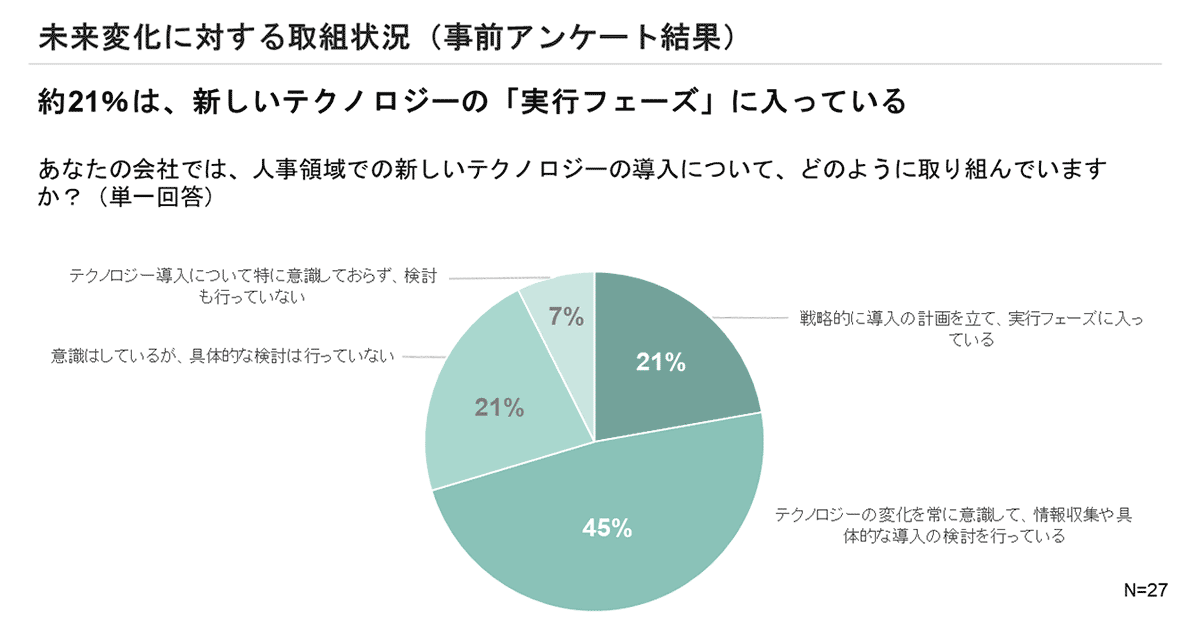

セミナー参加者には、事前にアンケートを実施。その結果を見ると約78%が「10年後の自社では働き方の変化が起きているはず」と回答していた。また21%が「人事領域で新しいテクノロジーの活用に取り組んでいる」と回答した。新しいテクノロジーの内訳はやはり「AI」が多かった。このデータは、多くの人事パーソンが変化を予測し、AIをはじめとするテクノロジーを活用することで、その変化に対応しようと考えていることを示している。そこにバックキャスティング的な思考をプラスできれば、「ありたい未来」に向かえる可能性は大きく高まる。

続いて藤元氏は、バックキャスティングを実際にビジネスに応用するとどうなるかを紹介した。

最初の例はUberだ。同社は配車サービスなどを各国で展開しているが、ギグワーカーであるドライバーとの間に雇用関係が成り立つのかどうかといった現行法上の問題が浮上している。これには当然ながら、現在の潮流などを踏まえてフォアキャスティング・アプローチで対処することになる。法律の専門家と相談しながら、裁判で争う可能性もあるだろう。しかし、バックキャスティング・アプローチでは、「未来においてはすべての車が自動運転になる」ことを予測する。Uberの立場で考えると、目の前の問題に対処しながらも、長期視点ではドライバーが不要になることも視野に入れて、事業戦略を考えていく必要があるのだ。

もうひとつの例はNetflixだ。今や同社は世界的なコンテンツのネット配信サービスで知られているが、創業時はオンラインDVDレンタルサービスを展開していた。しかし、同社の経営者はバックキャスティングの考え方を導入していたと考えられる。将来はインターネットのブロードバンド回線が普及すると予測し、ストリーミング配信が実現したときのことを考えて、ユーザーデータの蓄積やサブスクリプションモデルの導入など、当時の技術でもできることから準備を進めた。実際にネット配信が可能な環境が整うと、一気にビジネスモデルを転換。現在の成功につなげたのである。

「こういう例はこれからどんどん増えていくでしょう。今は技術や制度の壁があってできなくても、10年後には可能になっていることがたくさんあるはずです。日本国内だけでも1万以上の分野で新しいビジネスの可能性があると試算されています。フォアキャスティングで目の前のことだけ考えていると、大きなチャンスを逃すことになります。実際にこうした文脈で、食品会社の味の素では中期経営計画を廃止しました。10年以上の未来を見据えて既存事業の枠を超えていくには、3年程度の中期の数字に縛られることこそがリスクだと考えたのです」

このように事業の分野においては、10年程度の未来予測から戦略を考えることが効果的だ。そして「HR未来予測プロジェクト」では、2050年というさらに遠い未来の予測からスタートしている。働き方という人間の本来的なあり方と深い関係にある「人事」を考えるには、技術だけでなく社会全体の価値観やライフスタイルの変化までを視野に入れる必要があるからだ。

「2050年までを射程とすると『工業化社会の終焉(しゅうえん)』といったテーマを考える必要があるでしょう。地球レベルでのサステナビリティを重視すれば、人間社会だけを優先する工業化には限界が見えてきます。実際にその観点から欧州などでは、都市そのものをつくりなおす例も出てきました。

ドイツのデュッセルドルフでは、自動車道路を住民が安らげる公園に生まれ変わらせています。モビリティー自体も、単に電気自動車に置き換えるだけでなく、今後は自動運転で目的地に連れていってくれるようなシステムに移行していくと考えられます。自分で運転しなくていいという点では、昔の貴族のライフスタイルに近いかもしれません。近代以前の考え方の方が、意外に人間の本質を突いていることがあるのです」

未来を考える上では近代的な価値観に縛られる必要はない、と藤元氏は言う。私たちが日本社会で当然と思っているものでも、明治以降に当時の国策で決められた方針によるものが多いからだ。むしろ、江戸時代以前の価値観で考えた方が、サステナビリティが重視されるこれからの時代には適合しているケースも少なくない。このように固定観念の枠をはずして、「どんな未来が望ましいか」を考えるのがバックキャスティングのコツだという。

「経済産業省がつくった『未来人材ビジョン』も、バックキャスティングの手法で考えられたものです。同様に人事が自社にとってベストな人的資本を考える際も、バックキャスティングは使えます。まず、うちの会社はこういう社会をつくるために存在しているのだと考えることでパーパス(存在意義)を定義できます。そこを起点として経営戦略や必要な人的資本、ステークホルダーとの関係など、さまざまな企業方針を決めていくことで、一貫した未来ビジョンにもとづく戦略や計画ができあがるでしょう。経営にとってバックキャスティングは有効ですし、今後さらに重要になっていく考え方だといえます」

【2】未来の人事はこう変わる

では、人事の未来をバックキャスティングで考える上では、どのような未来予測がベースになるのだろうか。藤元氏が代表を務めるディー・フォー・ディー・アール株式会社では、さまざまなキーワードを分析し、2050年にどのような未来社会が到来しているのかを研究してきた。その成果は「150の未来仮説 未来コンセプトペディア」としてネット上に公開されており、誰でも見ることができる。

予測される未来社会では、現代とは異なる新しい市場も生まれてくる。藤元氏は、『消費トレンド2040 市場予測・ロードマップ 次の15年に生まれる商品・サービス173』(日経BP)から、いくつかの新たな価値観に基づく「市場」を紹介した。

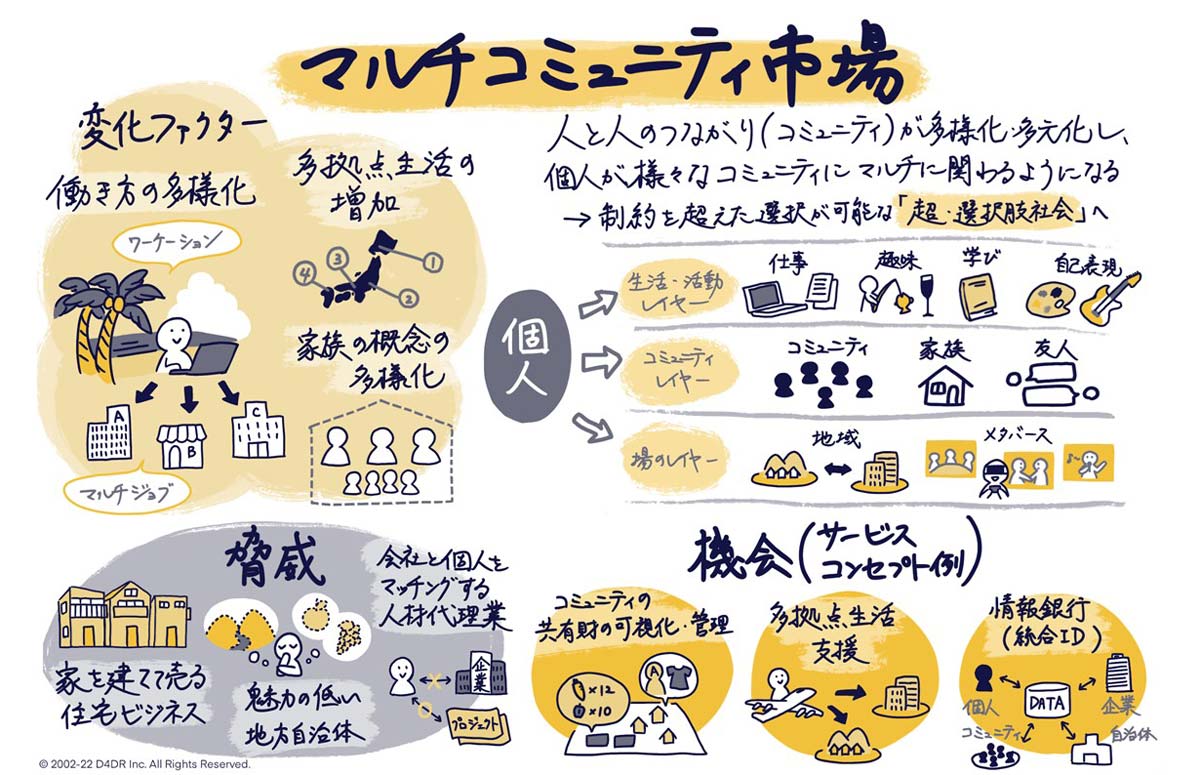

一つ目は「マルチコミュニティー市場」だ。ライフスタイルや価値観の変化によって人と人のつながりが多様化・多元化し、個人がさまざまなコミュニティーにマルチに関わる「マルチコミュニティー化」が進むだろう。さらに技術などの発展により、時間、空間、属性などの制約を超えていく「超・選択肢社会」が実現すると考えられる。具体的には、リモートワークの普及によって多拠点生活があたりまえになり、住まいが多拠点になるだけでなく、仕事も複数を兼業する人が増加する可能性がある。個人はそれぞれの居住先、仕事先、あるいは趣味や学びなど、異なるレイヤーで多数のコミュニティーに所属することになる。

二つ目は「相互扶助・コモンズ市場」だ。今後は現在よりも中間層が減少し、社会は超富裕層と低所得層に二極化していくことが予測される。そこで生まれる課題への対策にはさまざまなアプローチがあるが、その一つとして低所得でも幸福度の高い生活が実現できる社会を考えていくことは不可欠だろう。そこで注目されるのが「コモンズ(公共財)」だ。たとえば、子ども食堂のような相互扶助の仕組みをより広い人々を対象に展開できたら、そこに新しいコモンズが生まれ、地域コミュニティーのハブとなる。

同書では他にも、誰もが自分の思いを表現し、他者と共有して共創する活動を支える「自己表現市場」、心身ともに健康かつ人生を豊かにすることを目指す「ウェルネス市場」など、さまざまな新市場の登場が予測されている。

「そういった社会で人事はどう変わっていくのでしょうか。重要なキーワードは『オープン化』『AI』『社外』です。たとえばタレントマネジメントは、自社データの活用が主ですが、今後は非競争領域において他社ともデータを共有・活用するようになるでしょう。さらに個人が自身のキャリアデータに基づいて、自分でAIなどを介して求人とマッチングすることが可能になるはずです。採用や人材育成も、こうした変化を前提としてシナリオを描く必要があります」

「HR未来予測プロジェクト」では、未来の採用・人材育成について、おおよそ以下のように予測している。

- AIとデータ連携の質と量が発展し、採用と人材育成のどちらも高品質な業務自動化が実現する

- 自動化にともない、生涯のあらゆる活動が採用および人材育成の参考情報となる

この予測をベースに、「採用のプロセス別 短期・中長期の未来シナリオ」「人材育成のプロセス別 短期・中長期の未来シナリオ」を作成した。

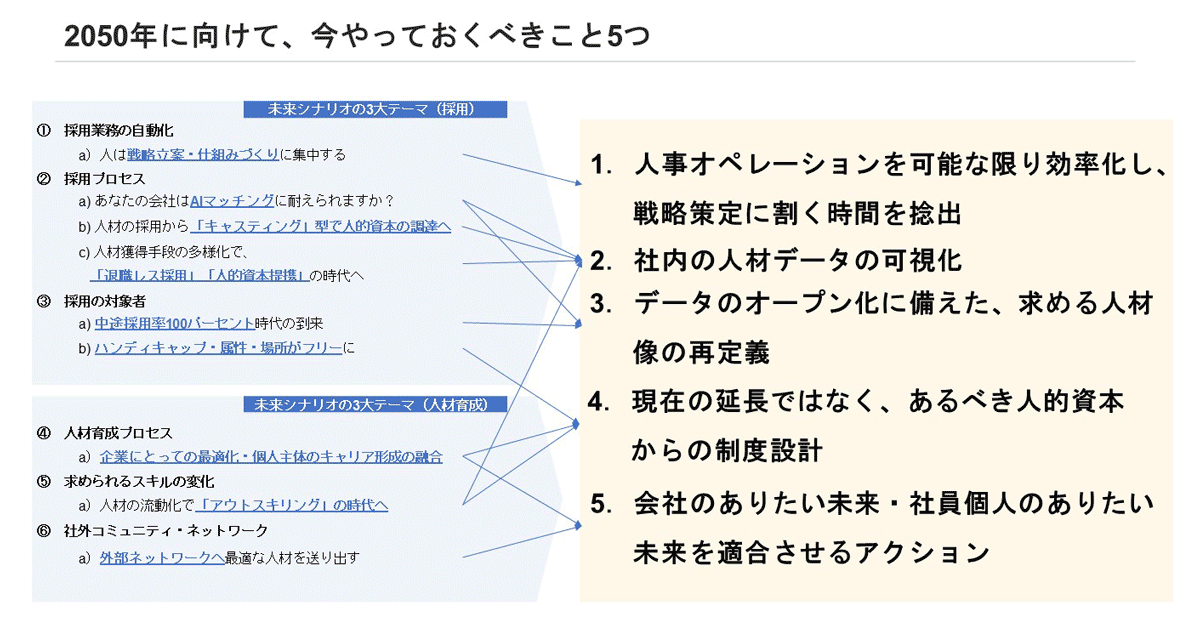

2050年の「採用」

では、2050年の「採用」はどのような未来が予想されているのだろうか。藤元氏は主なポイントは3点だという。

(1)採用業務の自動化

(2)採用プロセス

(3)採用の対象者

2050年の「人材育成」

同様に、2050年の「人材育成」は以下の三つのポイントのように変化することが予測される。

(1)人材育成プロセス

(2)求められるスキル

(3)社外ネットワーク

こうした未来予測から、人事が今から取り組んでおくべきことが以下の通り導き出される。

- 人事オペレーションを可能な限り効率化し、人事戦略に充てる時間を確保する

- 社内の人材データの可視化

- データのオープン化に備えた求める人材の再定義

- 現在の延長ではなく、あるべき人的資本からのバックキャスティングによる制度設計

- 会社のありたい未来・個人のありたい未来を適合させるアクション

「このようにバックキャスティングによる採用・人材育成とは、あるべき未来社会を予測し、その実現に貢献するために必要な人的資本を特定することからはじまります。そして同じ未来展望を持つ企業と人材がマッチングしたとき、より良いエンゲージメントが生まれます。人事の皆さんにはそこを目指してほしいと思います。今日紹介した未来シナリオは絶対に正しいというものではありません。皆さんと一緒に考えていく土台になればいいと考えています。ぜひ、いろいろな意見を聞かせてください」

この後、セミナー参加者からの質疑応答が行われ、各社の実情に応じたバックキャスティングの考え方や未来の人事のあり方などについて議論が深められた。

タレントパレットは、人材戦略に必須となる採用から育成、配置、評価、抜擢・活躍までオールインワンで行い、データに基づいた科学的人事戦略を実現するタレントマネジメントシステムです。管理のみに留まっていた人材情報を複合的に分析し活用することで、人的資本経営をはじめとした企業が抱える課題を解決します。

HRのトレンドと共に、HRソリューション企業が展開するさまざまサービスをご紹介。自社に最適なソリューションを見つけてください。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント