有給休暇の時季指定権行使について

各事業所長宛に以下の通達を出すにあたり、法的問題点をご指摘願います。

掲題の件、今年度8月の会社カレンダー稼働日に対して以下の「有給休暇一斉時季指定」を実施いたしますので、全従業員への周知をお願いします。

記

【有給休暇一斉時季指定 実施要領】

1.一斉時季指定実施日:

20〇〇年8月16日(金)・・・出勤日(〇〇工場除く※○○工場休業日)

2.「有給休暇一斉時季指定」の目的

○○支店・○○工場・○○工場は夏季連休期間(8/10~15の6連休)後の8月16日は出勤日としているが、世間一般の状況を勘案したとき8月18日までを連休とすることに合理性があると判断し、原則8月16日を各事業所「有給休暇一斉時季指定」による休日に変更する。

3.「有給休暇一斉時季指定」の取り扱い

(1)有給休暇残日数がある社員に8月16日を時季指定させる。

(2)入社後6ヶ月未満の社員は6ヶ月後の有給休暇取得予定10日分より1日分前倒しで期日指定を実施する。

(3)有給休暇保有者で有給休暇を行使したくない場合は欠勤扱いでの処置を可とする。

4)8月16日に出勤が必要な社員は通常出勤を可とする。

20〇〇年8月〇日 総務部長

投稿日:2025/07/10 11:34 ID:QA-0155205

- 青木秋生さん

- 東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論

区分→結論

一斉時季指定自体→法的には可能(使用者の時季指定権)

通達中の複数の内容→ 法的に問題がある、または改善が必要な点あり

とくに問題が大きい部分→(2)の「入社6か月未満者への前倒し指定」および (3)の「有休行使を望まない者への欠勤扱い」

2.法的問題点の詳細分析

(1)入社6か月未満者への「前倒し指定」→×

該当文:

(2) 入社後6ヶ月未満の社員は6ヶ月後の有給休暇取得予定10日分より1日分前倒しで期日指定を実施する。

問題点:

労働基準法第39条により、年次有給休暇の付与要件は「雇入れ日から6か月経過し、かつ所定労働日の8割以上出勤した者」。

よって、未発生の年次有給休暇を「前倒しで指定」することは、法的に認められていません。

「予定される日数のうち1日だけ」としても、無効であり、法的拘束力なし。

必要な対応:

入社6か月未満の社員には、年休の時季指定はできません。

休業扱い、有給以外の特別休暇付与、欠勤扱いなどの別途ルールが必要です。

(2)年休保有者が「行使を望まない場合は欠勤扱い」→×

該当文:

(3) 有給休暇保有者で有給休暇を行使したくない場合は欠勤扱いでの処置を可とする。

問題点:

年次有給休暇の時季指定は、法定の管理義務に基づくものであり、原則として従業員の同意は不要。

ただし、「時季変更権(業務の正常な運営を妨げる場合)」が労働者にも適用されるとの見解があるため、一定の調整は必要。

一方で、「行使したくないから欠勤で良い」とする運用は、法定義務の回避や任意性の誤認を誘発し、法的リスクがある。

3.必要な対応

「原則として時季指定に従って取得していただきますが、やむを得ず出勤を希望する場合は事前に相談を」といった調整の余地を残した記述に留めるのが望ましい。

(3)「一斉取得」対象日が法定外休日

該当文:

8月16日を有給休暇による休日とする(稼働日)

問題点:

「法定の年5日取得義務の一環としての時季指定」として一斉指定する場合、対象者の年休残日数を管理し、法定取得義務日数内で行う必要があります。

任意取得分(=法定外日数)を使用者が一方的に指定する場合は、労使協定や就業規則の根拠が必要。

必要な対応:

一斉時季指定の根拠を「年5日取得義務」への対応である旨を明記するか、

就業規則等で「夏季一斉休暇等の制度」が規定されていることを前提にする。

4.改善例(修正案)

以下のように修正することで、法的リスクを最小化できます。

【修正例】

掲題の件、年5日の有給休暇取得義務への対応として、以下の通り一斉時季指定を実施します。各事業所におかれましては対象者への周知・対応をお願いします。

【有給休暇一斉時季指定 実施要領(案)】

1.指定日:

20〇〇年8月16日(金)

※〇〇工場は休業日のため対象外

2.目的:

夏季連休の延長と、年次有給休暇取得促進・管理強化のため。

3.対象・取扱い:

(1) 有給休暇残日数のある者に対して、上記日を時季指定します。

(2) 年休未発生(入社6か月未満)の者は対象外とし、当日は欠勤または他の休暇制度を適用することとします。

(3) 出勤が必要な者は、所属長を通じて事前に申し出てください(業務上必要と認められた場合、時季変更を行います)。

5.まとめ

問題点→改善案

未発生の年休を前倒し指定→不可 → 対象外とする

「有休を使いたくない」者は欠勤扱い→不可 → 時季変更権を運用

一斉指定の正当性→ 「年5日取得義務対応」と明記・就業規則に根拠

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/10 13:47 ID:QA-0155210

相談者より

このたびは、「有給休暇一斉時季指定」に関する当社の通達案について、法的観点からご丁寧かつ詳細なご指摘を賜り、誠にありがとうございました。

ご指摘いただきました以下の点につきまして、社内にて改めて検討のうえ、必要な修正・見直しを行う方針といたします。

【主なご指摘と対応方針】

1.入社6か月未満の社員に対する前倒し指定について

→ ご指摘の通り、労働基準法上認められない運用であるため、対象外とし、別途欠勤または特別休暇の適用等で対応を検討いたします。

2.有給休暇保有者が「行使を望まない場合の欠勤扱い」について

→ 「欠勤扱い可」との記載は削除し、出勤希望者には所属長を通じての事前申出を促す方式に変更し、時季変更権を適切に運用いたします。

3.一斉時季指定の法的根拠明確化について

→ 「年5日取得義務への対応」の一環であることを明記し、就業規則・労使協定との整合性も再確認いたします。

また、ご提示いただいた修正案につきましては、非常に実務的かつ法的整合性のとれた内容であり、社内通知文改訂の参考とさせていただきます。

末筆ながら、貴重なお時間を割いてのご回答に重ねて御礼申し上げます。

投稿日:2025/07/14 17:32 ID:QA-0155402大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、以下のとおり問題点を記載いたします。

|入社後6ヶ月未満の社員は6ヶ月後の有給休暇取得予定10日分より1日分前倒しで

|期日指定を実施する。

↓ ↓ ↓

前倒し付与&指定は、一方的には出来ません。

本人同意が必要です。

|有給休暇保有者で有給休暇を行使したくない場合は欠勤扱いでの処置を

|可とする。

↓ ↓ ↓

合理的配慮義務が会社側にはありますので、給与は生活給であります為、

給与控除される欠勤処理は、配慮が足らないとみられる恐れがあります。

出勤を希望するものは、出勤を可とする、振替出勤を命じるなど、

給与額に支障が出ない対応を行うことが良いでしょう。

黙示的な強制により欠勤が発生しているとみなされますと、休業手当問題に

発展する可能性もございます。

投稿日:2025/07/10 14:50 ID:QA-0155219

相談者より

このたびは、ご指摘をいただき、誠にありがとうございました。

以下の2点につきまして、改めて内容を見直してまいります。

① 入社後6ヶ月未満の社員への前倒し付与と時季指定について

ご指摘のとおり、年休の付与要件を満たしていない社員に対して、会社側が一方的に付与や時季指定を行うことはできず、本人の同意が必要であることを再確認いたしました。

つきましては、該当者への事前説明と同意を前提とした対応に変更し、周知する方針で進めることを検討いたします。

② 有休を行使したくない社員への欠勤扱いについて

有休の時季指定において、社員から出勤の希望や時季変更の申し出がある場合には、柔軟な対応が求められる点、また欠勤扱いによる給与控除が「黙示の強制」と受け取られる可能性がある点につきまして、重く受け止めております。

今後は、出勤希望のある社員には通常どおりの勤務を認める、もしくは振替出勤を検討するなど、できる限り不利益のない形で対応していく方針です。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/14 17:42 ID:QA-0155403大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

時季指定の一方的な一斉付与はできません。

また、時期指定は各自の有休取得の5日までですので、一斉付与であれば、

計画的年休付与の方がよろしいでしょう。

そのうえで、

2.一斉付与のための前倒しはできません。

3.欠勤扱いにはできません。

計画的付与であれば、労使協定の定めが必要ですので、

労働者の時季指定権も会社の時季変更権も行使できませんので、

有休使用を拒むことはできません。

4.退職、配転等特別な事情がない限り、通常出勤は可とはできません。

投稿日:2025/07/10 16:56 ID:QA-0155225

相談者より

このたびは、貴重なご指摘を賜り、誠にありがとうございます。

ご指摘いただきましたとおり、

* 年次有給休暇の時季指定において、会社が一方的に一斉付与を行うことは労働基準法上認められておらず、労働者の時季指定権を尊重する必要があること、

* 計画的付与に関しては、労使協定の締結を前提とした運用が必要であり、法定の5日を超える部分のみが対象となること、

* 有給休暇を希望しない労働者に対して欠勤扱いとすることは適切でなく、労働者保護の観点から問題があること、

* 特段の事情がない限り、通常出勤を認める扱いも整合性を欠くものであること、

等の点について、今後の制度運用において十分に留意すべき内容であると受け止めております。

つきましては、計画的年休付与の導入を含めた制度の見直しを、速やかに労使協議の場にて検討する方向で進めてまいります。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/14 17:48 ID:QA-0155405大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休の時季指定(変更)権ではなく計画的付与に該当する事案といえます。

すなわち、会社側による年休の時季指定については原則不可ですので、こうした措置については労働基準法で定められた計画的付与で対応される必要がございます。

従いまして、社内通知のみではなく、労働者側の代表との間で協議の上労使協定を締結された上で実施する事が求められます。

但し、年休の年5日指定義務の措置を利用する事も考えられますので、その場合は労使協定の締結は不要になります。

投稿日:2025/07/10 22:40 ID:QA-0155243

プロフェッショナルからの回答

年次有給休暇取得の3類型

以下、回答させていただきます。

(1)年次有給休暇は、労働者が取得したい日を前日までに指定すれば、無条件

で与えられることが基本です(時季変更権)(労働基準法第39条第5項)。但

し、年次威有給休暇の取得により事業の正常な運営が妨げられる場合には、

別の日に取得するように求めることができます(時季変更権)。

この観点からみれば、本件の場合、「(1)有給休暇残日数がある社員に8月16

日を時季指定させる。」ことは困難ではないかと認識されます。

(2)また、年次有給休暇の取得に関しては、労使協定で時季を定める方法があ

ります(計画的付与)(労働基準法第39条第6項)。この方式の一つとして、

事業場全体の休業による一斉付与方式があります。但し、計画的付与の対象

とできるのは、年次有給休暇のうち5日を超える部分です。このため、一斉付

与方式の場合には、年次有給休暇がない労働者や少ない労働者について、特

別の休暇を与える、年次有給休暇の日数を増やす等の措置がとられることが

望ましいとされています。このような措置をとらずに当該労働者を休業させ

る場合には、少なくとも労働基準法第26条の規定による休業手当の支払が

必要であるとされています。

この観点からみれば、本件の場合、「労使協定」が見当たりません。ま

た、年次有給休暇がない労働者や少ない労働者について、対応が十分である

とは言い切れないように思われます。

(3)一方、使用者は、「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者」に対

して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、時季を指定して取得さ

せることが義務付けられています(時季指定義務)(労働基準法第39条第7

項)。時季指定義務の概要は以下の通りです。

1)対象者

法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限られます。

2)年5日の時季指定義務

使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)か

ら1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得

させなければなりません。なお、法定の基準日より前倒して付与する

場合であっては、付与日数の合計が10日に達した時点で義務が発生し

ます。

3)時季指定の方法

使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければ

なりません。また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になる

よう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。

4)時季指定を要しない場合

既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対して

は、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもでき

ません。

この観点からみれば、本件の場合、「労働者からの意見聴取」が見当たり

ません。また、時季指定義務の対象にならない労働者について、休ませたい

のであれば少なくとも労働基準法第26条の規定による休業手当の支払が必要

となるなど、対応が十分であるとは言い切れないように思われます。

投稿日:2025/07/11 07:24 ID:QA-0155251

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

時季を定めて年次有給休暇を付与するにあたっては、あらかじめ、当該有給休暇を付与することを、対象となる労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず、また、使用者は、その意見を尊重するよう努めなければならず、使用者からの一方的な付与できません

文面を拝見する限りでは、計画的付与にあたるものと思われます。

であれば、労使協定において、その対象となる労働者(全労働者を対象とするのか、特定の職種の労働者だけを対象とするのか、特定の個人だけを対象とするのか等)や具体的な付与日を定める必要があります。

また、有給休暇権を行使するか否かは労働者の自由ですから、権利行使をしたくないのであれば出勤するしかなく、使用者が欠勤扱いで処置するというのは、有給休暇本来の趣旨に反し不可能です。

投稿日:2025/07/11 09:38 ID:QA-0155259

プロフェッショナルからの回答

ご相談内容について回答いたします

年次有給休暇の時季指定とは、従業員に年次有給休暇を取得させる方法のひとつであり、年次有給休暇が年間10日以上付与される従業員に対して、使用者が5日分の時季を特定して年休を取得させる方法です。

使用者が年次有給休暇の時季指定を行う場合は、まず、その旨を就業規則に定めなければなりません。

加えて、使用者が時季指定を行う際には、従業員の希望に沿えるように従業員から意見を聴き取り、その意見を尊重して時季を決定しなければなりません。

かつ、従業員が時季を指定して年次有給休暇を取得した日数および使用者が年次有給休暇の計画的付与制度により年休を付与した日数の合計が、年5日を上回っている場合は、時季指定を行うことはできません。

また、従業員から「時季指定した日程を変更したい」という希望があった場合、使用者は労働者の希望に拘束されることはありませんが、従業員の意見を尊重して日程の変更に応じることが望ましく、その場合、改めて時季指定して年次有給休暇を取得させる必要があります。

使用者が年次有給休暇日として時季指定した日に、従業員が自主的に出勤し、それを容認した場合には、年次有給休暇を取得させたことにはならず、この場合も、改めて時季指定をして年次有給休暇を取得させる必要があります。

これは、使用者に課せられた年次有給休暇の時季指定義務の内容には、実際に労働者に年次有給休暇を取得させることまでが含まれているためです。

使用者が有給休暇の時季指定を行った場合に、従業員からの指定日の変更の要望を受け入れたり、従業員の都合により指定日に出勤を認めたとすれば、必ずあらためて時季指定して取得させる必要性があることに留意が必要です。

今回のケースのように、使用者側で有給休暇の取得日を決めて、従業員に対して一様に取得させるようであれば、一斉的時季指定を用いるのではなく、年次有給休暇の計画的付与を用いることが推奨されます。

年次有給休暇の計画的付与とは、年次有給休暇のうち5日を除く部分について、労使協定を結ぶことで計画的に休暇取得日を割り振れる制度です(労働基準法39条6項)。

使用者による時季指定のように、時季の特定について従業員の希望を聞き、意見を尊重する必要がなく、また計画的付与については従業員が拒否することはできないため、従業員に対して一斉に有給休暇の取得をさせることが可能になります。

投稿日:2025/07/12 13:18 ID:QA-0155345

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

パートの有給休暇の使用について 教えてください。パートの方で有給... [2022/07/19]

-

有給休暇の繰り越し 質問ですが、有給休暇の繰り越しに... [2025/01/10]

-

有給休暇と時間給 7:30~15:30勤務の職員が... [2021/10/18]

-

有給休暇を全て消化して退職することについて ある職員が、有給休暇を全て取って... [2020/08/01]

-

季節雇用者の有給休暇について 季節雇用者を雇用してますが、有給... [2020/06/23]

-

有給休暇について 取締役社長の配偶者が事務をしてお... [2025/12/13]

-

1日2回出勤の時の有給休暇について 1日2回出勤している職員がいます... [2020/01/09]

-

有給休暇の承認・否認について 有給休暇の申請についてですが、申... [2018/12/10]

-

シフト制の有給休暇の件 土日休日で、月~金の間で日ごとの... [2022/01/18]

-

有給休暇が残っている場合における欠勤の承認について 業務とは関係のない傷病で一週間ほ... [2024/02/14]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

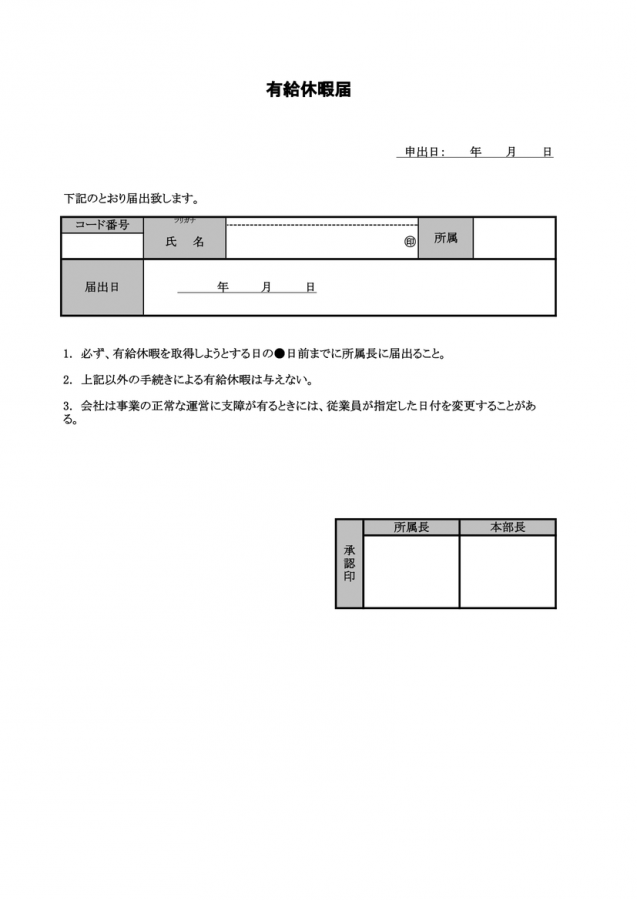

有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

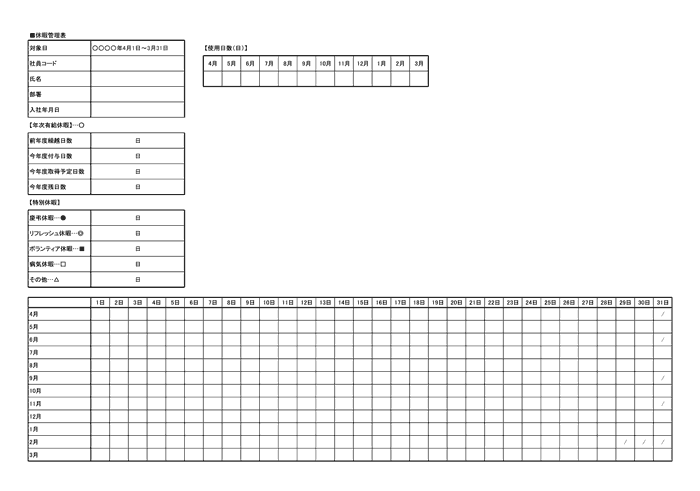

休暇管理表(個人用)

年次有給休暇、特別有給休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。個人が記載する際に役立ちます。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント