有給休暇

有給休暇とは?

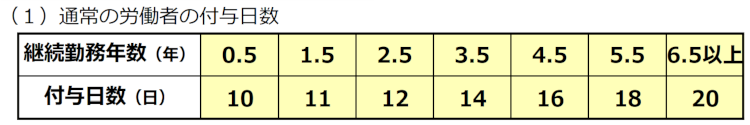

有給休暇(年次有給休暇)とは、一定期間勤務した労働者に付与される、賃金の支払いがある休暇のことです。付与される日数は、入社から半年で10日、1年後に11日というように、法律で決められています。また、正社員だけではなくパートタイムやアルバイトといった短時間労働者に対しても、週の所定労働時間に応じて有給休暇が付与されます。

企業には、有給休暇が1年間に10日以上付与される労働者に対して、年に5日以上確実に取得させる義務があります。有給休暇は、入社日・継続勤続年数・所定労働時間に応じて付与日や付与日数が決定されるため、従業員ごとの個別管理が求められます。労務管理の煩雑さを軽減し、確実な取得を促進するための制度として、一斉付与(斉一的取扱い)や計画的付与の制度があります。

有給休暇の付与日数

有給休暇(年次有給休暇)とは、一定期間勤務した労働者に付与される賃金の支払いがある休暇のことです。継続勤続年数が6ヵ月以上から対象となり、付与される最低限の日数は、所定労働日数と勤続期間によって法律で決められています。

(2) 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。

- 【引用】

- 労働基準法|e-Gov法令検索

正社員の場合

正社員は10日から1年毎に増える

フルタイムで働く正社員の場合、入社してから6ヵ月継続勤続すると10日の有給休暇が付与されます。以後は1年ごとに、付与される日数が増えていき、最大の付与日数は1年間で20日です。なお、パートやアルバイトであっても、週の所定労働時間が30時間以上または週5日以上勤務する場合には、正社員同様の日数が付与されます。

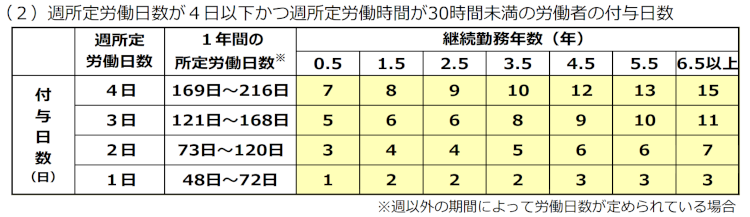

アルバイト・パートの場合

所定労働日数により異なる

アルバイトやパートといった労働時間が短い従業員も、有給休暇の対象です。付与される継続勤続年数のタイミングは、6ヵ月、1年半、2年半で正社員と同様ですが、付与される日数は、所定労働日数によって異なります。たとえば、週の所定労働日数が4日のパートの場合、継続勤続年数が6ヵ月で7日の有給休暇が付与されます。

1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、週の所定労働日数が4日以下あるいは年間所定労働日数が216日以下の労働者

企業はどれだけ有給休暇を付与しているのか

企業による付与日数の違いは大きくない

ここまで説明した有給休暇の日数は、法律が定める最低限の日数です。企業が法律で定めた日数を上回る形で、独自に付与日数を定めることは問題ないため、企業によって付与日数には違いがあります。

厚生労働省が発表し「令和5年就労条件総合調査の概況」によると、繰越日数を除く労働者1人当たりの平均付与日数は、従業員数1,000人以上の企業は18.3日、300~999人までの企業は18.0日、100~299人までの企業及び30~99人までに企業は16.9日となっています。従業員数の多い企業ほど付与日数が多い傾向にはあるものの、それほど大きな差はないといってよいでしょう。

有給休暇の付与時期

法律で定めている有給休暇の付与のタイミングは、継続勤続年数が0.5年、1.5年、2.5年……と区切られています。付与義務の時期と、実際の運用を考えた付与タイミングについて解説します。

入社から半年以内に付与する義務がある

最初の有給休暇は、入社から半年以内に付与しなければなりません。週や1年間の所定労働日数の条件に加え、「6ヵ月間の全労働日のうち8割以上出勤している」という点を満たしていると、有給休暇が付与されます。「全労働日」とは、出勤しなければならない日、つまり、所定労働日数と考えればよいでしょう。

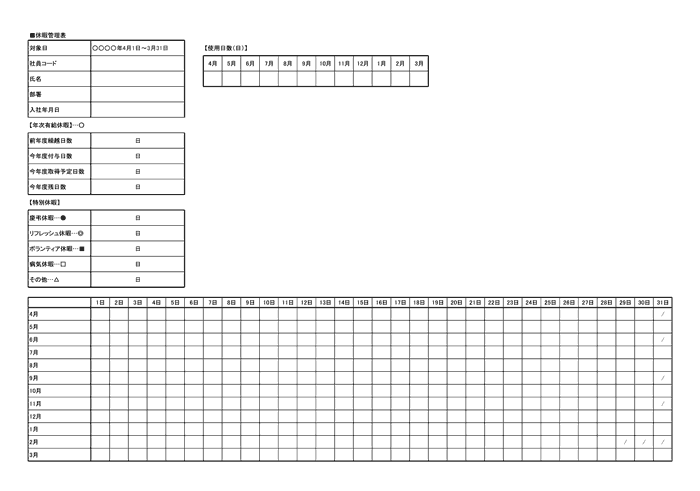

はじめて有給休暇が付与された日は「基準日」と呼ばれます。基準日から次の付与日までの継続勤続年数がカウントされ、次回以降の付与日数が決まります。勤続年数によって有給休暇の付与日数が異なるため、従業員一人ひとりの勤務状況を正しく管理しなければなりません。

- 雇い入れの日から起算して6ヵ月間継続して勤務している

- 6ヵ月間の全労働日のうち8割以上出勤している

実際は、4月に一気に付与することが多い

法律上の有給休暇が付与されるタイミングは入社日が起点となるため、従業員一人ひとり異なります。しかし、個別管理の煩雑さを軽減するため、4月の新年度に従業員に一斉に付与する方式を採用している企業も少なくありません。独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によれば、最多は個別付与(46.2%)、次いで4月の一斉付与(23.9%)です。法律の「入社から半年」という基準に対して、労働者が不利にならないように前倒しで付与することは問題ありません。

斉一的取扱いで、管理負担を軽減

基準日を前倒して有給休暇の付与日を統一する方法を、「斉一的取扱い」と呼びます。従業員が多い企業や中途採用が活発な企業の場合、付与日の管理が煩雑になります。有給休暇の管理を効率的に行う手法として活用するとよいでしょう。斉一的取扱いを導入する際は、法律の基準を下回らないように設定する必要があります。

- 4月1日~30日に入社した従業員の基準日を10月1日に統一する

- 全従業員の有給休暇付与日を年度初めの4月1日に統一する

有給休暇の取り方

有給休暇の運用について、いつ、どんなふうに従業員が有給休暇をとるのか、法的なルールと、実際の運用の二つの観点から解説します。

法的なルール

従業員は、いつ有給休暇を取得するか自分で決める権利がある

従業員は自分自身で有給休暇をいつ取得するかを決めることができます。有給休暇は、原則として企業から「いつ取得してください」と時季を指定することはできません。

ただし、繁忙期など、従業員が有給休暇を取得することで事業の正常な運営に妨げになる場合は、企業から取得日の変更を指示する「時季変更権」が認められています。

有給取得の理由を聞いてはいけない

有給休暇を取得する際、取得理由について従業員が答える義務はありません。そのため、有給休暇を申請する際、取得理由の記載を義務化することはできません。ただし、職場でのコミュニケーションとして、有給休暇の取得理由を聞くこと自体は、違法ではありません。

有給休暇は、就業規則の絶対的必要記載事項である

有給休暇に関連する事項は、就業規則に必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項に該当します。有給休暇の付与条件や付与日数、企業の時季変更権などについては、必ず記載しなければいけません。

- 付与日数について

- 時季指定について

- 企業の時季変更権について

- 有給休暇日数の翌年度の繰り越しについて

- 企業の時季指定義務について

- その他企業独自のルールなど

就業規則の記載の方法は、モデル就業規則を参考にするといいでしょう。

- 【参考】

- モデル就業規則|厚生労働省(p.38)

一般的なルール

有給休暇が個人の意思によって取得できるとはいえ、スムーズに運用するために、申請のタイミングや申請の書式などのルールを設けるのが一般的です。付与日数や時季指定などの項目とあわせて、事前申請のタイミングや、事後申請が認められる例について記載しておくとよいでしょう。

- 有給休暇を取得する日から、原則〇日前に申請する

- 病気や怪我など、事後申請が認められる特別な事情について決める

独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によれば、有給休暇を取得する理由で最も多いものが「旅行・レジャー・帰省などの外出」(59.8%)です。次いで「自分の怪我・療養」(44.9%)、「家での休養」(31.9%)、「家族の病気・怪我の看病」(23.5%)となっています。

有給休暇を取得する日数は、「旅行・レジャー・帰省などの外出」が平均で2.8日、「自分の病気・けがの療養」(1.8 日)、「家での休養」(1.3 日)、「家族の病気・けがの看病など」(1.0 日)、と年間に付与される有給休暇の日数は10日以上あったとしても、1回の有給休暇で取得する日数は長いとはいえません。

また、家族の看病や介護など、自分以外の者の健康状態を理由に有給休暇を取得する人の属性は、女性に偏る傾向が見られます。女性で小学生以下の子どもがいる場合には、「家族の病気・怪我の看病」を理由とした有給休暇の取得平均値が3.4日と、男性の0.9日と比較して高く、有給休暇の使われ方に、男女による家事・育児負担の差があらわれています。

有給休暇の取得義務とは

2019年4月に行われた法改正以降、企業は従業員に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」をさせなければいけません。これを、有給休暇の「年5日の時季指定義務」といいます。年5日の有給休暇の確実な取得の対象となるのは、有給休暇が10日以上付与される従業員です。企業は、従業員ごとに、有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して有給休暇を取得させなければいけません。

企業に課された義務である

有給休暇の年5日の確実な取得は、企業に課された義務です。従業員が有給休暇を年に5日とらなければ罰せられるのではなく、対象従業員に年に5日以上の有給休暇を取得させる運用を、企業がしなければならないという意味です。

企業が時季指定をして有給休暇を取得させるという法律のルールの背景には、有給休暇取得率の低迷と働き方改革の流れがあります。有給休暇は、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇です。与えられた有給休暇が消化されることは、従業員満足度を向上させ、働きやすい職場づくりにつながります。

法改正が行われる前の10年間の有給休暇消化率をみると、40%台で推移しています。有給休暇の半分以上が未消化であるという状況から、2023年のデータでは取得率が62.1%と上昇しています。

運用方法(1)従業員に任せる

年5日の有給休暇の確実な取得を実現するための方法の一つは、従業員に取得義務について説明した上で、自由に取得させる方法があります。ここで5日以上取得されている状況が実現できれば、企業は時季指定を行う必要はありません。なお、有給休暇を年5日以上取得している従業員に対して、企業が時季指定を行うことはできません。

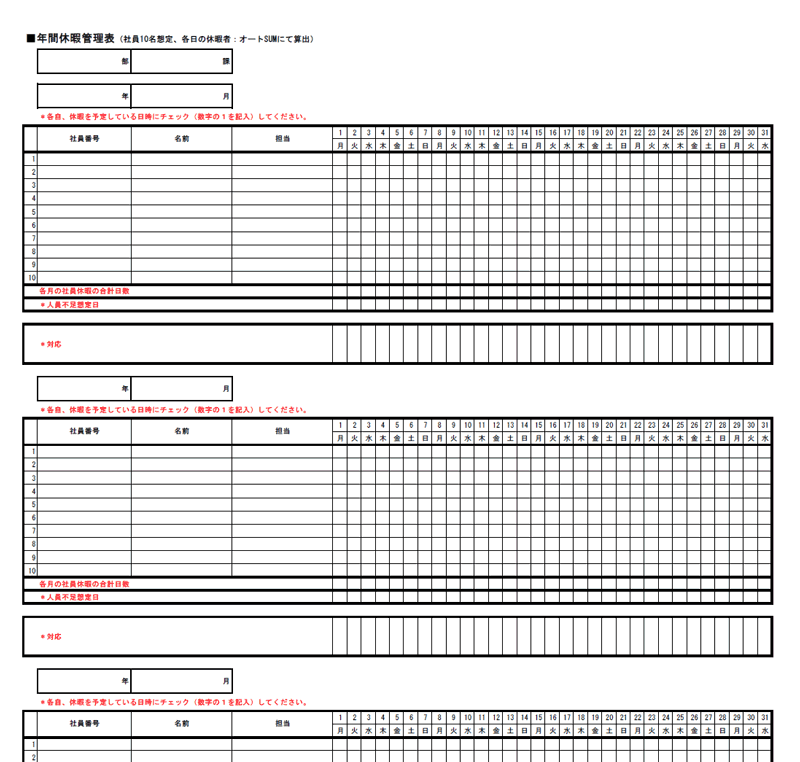

職場で年次有給休暇取得計画表を作成し、チームや部署内の有給休暇取得状況を共有する方法も、有給休暇の取得を促進する手段として有効です。

運用方法(2)企業側が従業員に対し、個別に時季指定する

従業員の個別意思に任せても、年5日以上有給休暇を取得していない、または過去の実績から有給休暇取得率が低い従業員に対しては、企業が個別に時季指定をする方法があります。

従業員によっては、取得義務のルールについて認識していなかったり、そもそも有給休暇の日数がどれぐらいあるのか把握していなかったりするケースもあります。時季指定を行う際は、できる限り従業員の希望に沿った取得時季になるよう、意見を聴き、尊重しながら決定します。また、従業員が有給休暇を申請したタイミングで「あと〇日取得しなければならないので、〇日と〇日に休んでください」と企業側から時季を指定して取得させる必要があります。

運用方法(3)計画年休を導入する

計画的付与制度とは、企業が前もって有給休暇を計画的に取得させる方法をいいます。企業は効率的に有給休暇の管理ができ、従業員は気兼ねなく有給休暇がとれるというメリットがあります。計画年休の対象にできるのは、付与日数から5日を除いた残りの日数です。

計画年休の方法は、以下の3パターンがあります。

- 企業や事業場全体の休業による一斉付与方式

全従業員に対して同一の日に有給休暇を付与する方式です。製造業など、創業をストップさせてすべての従業員を休ませることができる事業場などで活用されています。 - 班・グループ別の交替制付与方式

チーム別といった小さな単位で交代に付与する方式です。飲食や流通、サービス業など定休日を増やすことが難しい業種で活用されています。 - 年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式

個別に計画的に付与する方式です。夏季休暇、年末年始、ゴールデンウィークなどに合わせて大型連休としたり、誕生日など個人的な記念日に優先して有給休暇を取得するケースがあります。

計画的付与は、さまざまなケースの活用例があります。たとえば、夏季休暇や年末年始に合わせて計画年休を導入したり、大型連休の飛び石に計画年休を導入したりすることで、従業員が連続休暇を取得できます。また、「アニバーサリー休暇」などの休暇制度を設けることも、有給休暇の取得促進につながります。ただし、1. 企業が計画的に一斉付与する方式では、夏季休暇など会社がもともと休みと決めていた日を、有給休暇として扱うことはできません。計画年休を導入するには、就業規則への規定と労使協定の締結が必要です。

企業は取得義務にどう対応しているのか

年に5日以上の有給休暇取得義務に対して、企業の対応では計画的付与制度の導入がみられます。労働政策・研究・研修機構の調査によれば、2020年の年次有給休暇の計画的付与制度がある企業の割合は43.2%です。これは、2015年の16%から大きく上昇しています。

計画的付与制度の内容は、個人別付与方式が最も多く60.6%、次いで事業場全体の一斉付与方式が37.6%、班・グループ別などの交代制方式が8%です。計画的に付与する日数は一人当たり5日〜6日が57.4%と半分以上の割合を占めています。

有給休暇の効率的な労務管理という点では、事業場全体の一斉付与方式が大きな効果を発揮しますが、会社全体が休みを取るのが難しいというケースは少なくありません。そうしたことから、個別付与方式を採用し、チームや職場全体で有給休暇の取得を進める雰囲気づくりを行いつつ、計画的付与で年5日以上の有給休暇取得義務に対応している企業が多いといえます。

取得義務に対して、「いままで取得できなかった従業員も取得できるようになった」という評価をする企業が7割以上と、多くは肯定的に捉えています。一方、以前から積極的に有給休暇の取得が行われていた職場では、取得義務による変化はとくにみられません。取得義務は、企業の有給消化を促進する上で、一定の効果を発揮しているといっていいでしょう。一方で、有給休暇取得日が増えたことで、人手不足感に悩まされているという声もあり、業務の割り振り見直しやチームのサポート体制の整備が現場の課題といえます。

- 参考になった1

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント