行方不明者の就業規則での取り扱い

お世話になります。

現在、当社では就業規則の整備を進めており、行方不明の社員が現れた時の事を想定し、状況に応じて、退職もしくは解雇の両方の措置を取れるようにしていきたいと考えております。

例として、就業規則の退職の条文には

「社員が行方不明となり、1ヶ月以上無断欠勤し連絡が取れないときで、会社が解雇手続きをとらない場合は退職とする」とし

解雇の条文には

「社員が行方不明となり、1ヶ月以上無断欠勤し連絡が取れないときは懲戒解雇とする」と記載したいと考えております。行方不明者の退職と解雇の取り扱いが重複している様にも思えるのですが、特に問題ございませんでしょうか。

その他、よいアドバイスが御座いましたら是非ご享受いただきたく思います。

また、退職金の取り扱いについても

「社員が行方不明となり、1ヶ月以上無断欠勤し連絡が取れなくなり、退職または解雇となった場合は、退職金を支給しない」と記載すれば、退職金を支給する必要はなくなりますでしょうか。

お手数をお掛け致しますが

何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2007/07/24 16:30 ID:QA-0009211

- *****さん

- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

解雇に関しましては、本人に対し解雇の通告を行う事が必要ですが、行方不明者の場合それが出来ません。

法律的には公示送達という通知の方法もございますが、手間がかかるので現実的な方法とはいえません。

従いまして、解雇事由に行方不明を入れることは全く不可能とは言えないまでも事実上無理があるといえますし、行方不明の理由がはっきりしない時点で「懲戒」対象とすることにはさらに問題があるといえるでしょう。

但し、「社員が行方不明となり、1ヶ月以上無断欠勤し連絡が取れないときは退職とする」と定めた場合、こちらは本人の意思に関係なく退職させることが可能です。

さらに、退職金につきましても行方不明者を支給対象から除外することは一向に差し支えございません。

要約すれば、行方不明者に関しましては解雇ではなく、自動退職の規定で対応することが適切ということになります。

投稿日:2007/07/25 00:04 ID:QA-0009212

相談者より

親切ご丁寧なご返答有難う御座いました。

ご指摘いただいたとおり、行方不明者には自動退職の方向で検討したいと思います。

投稿日:2007/07/25 10:53 ID:QA-0033686大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

行方不明者に対するダブルスタンダード措置の問題

■<1ヶ月以上> <行方不明> <無断欠勤>という共通した客観的要件に対して、会社が取る措置としては、休職、自然退職、通常解雇、懲戒解雇とさまざまですが、同一要件に対しては、同一措置が原則です。

■ご相談のケースでは3点の同一要件が満たされる場合に「会社が解雇手続きをとる、とらない」により、結果措置に自然退職と懲戒解雇という大きな差異がで発生することになります。この会社判断に合理的且つ明確な事由が示されない限り就業規則の条文としては適格性を欠くと申し上げなければなりません。

■死亡退職金と違って行方不明者に対する退職金支払いはちょっと難しいものがあります。無断欠勤を懲戒解雇とし退職金を不支給とすることは規則化されておれば、本人の生死関わらず、まず問題ないでしょう。自然退職と規則化すれば、配偶者が退職金を請求したとしても、退職金は本人以外には支払えないので、配偶者に退職金を渡すことはできません。(直接支給の原則)この場合は、通常、法務局などの供託所に退職金を供託する方法をとり、会社は退職金を本人に支払ったものとみなしてもらうことになります。

■元に戻りますが、同じ要件でも、あたかも会社の恣意性に基づき、かくも大きな結果差異をもたらす規則化自体に大きな問題が存在しています。この点に戻って再検討されることをお勧めします。

投稿日:2007/07/25 10:37 ID:QA-0009218

相談者より

親切ご丁寧なご回答有難う御座います。

ご指摘いただいたとおり就業規則の条文としては適格性を欠くのではないかと私も思っておりました。お蔭様で疑問点が解決しました。

投稿日:2007/07/25 10:56 ID:QA-0033689大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]

-

退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]

-

64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保... [2025/10/17]

-

退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]

-

希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]

-

退職者の有給 退職した社員の有給が残っていたの... [2025/12/15]

-

退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]

-

64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]

-

定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]

-

退職金の規定について 就業規則を作成するにあたり、2点... [2006/10/03]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

退職承諾書

退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。

退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

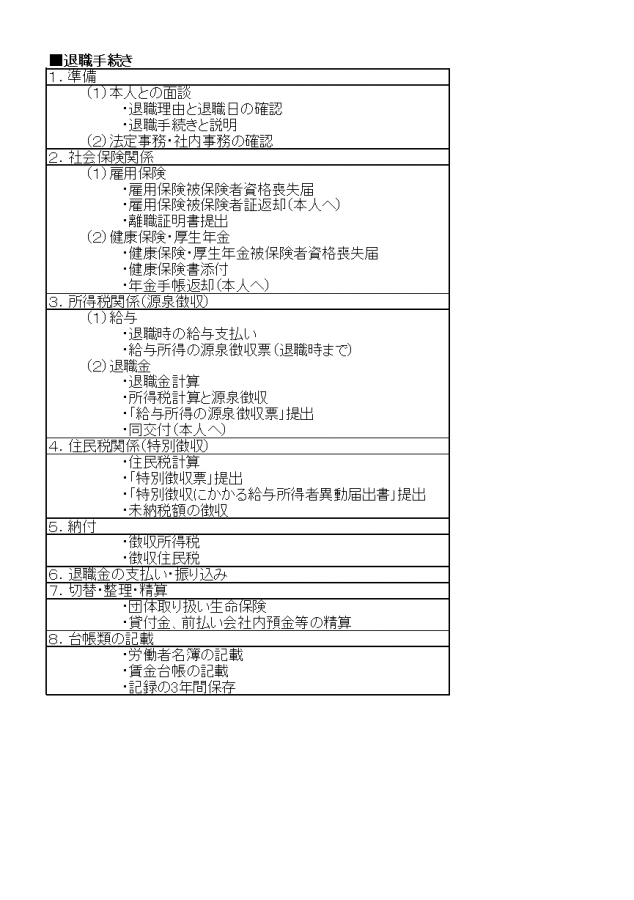

退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント