退職時の社会保険料

いつも参考にさせていただいております。

退職時の社会保険料について確認させてください。

弊社は、当月徴収、20日締めの28日支払、日給月給制です。ほとんど締日で退職します。

9/1~9/20の退職なら、9月分が退職月の給与です。9月分給与から保険料は徴収しません。

9/30の退職なら、10月が退職月なので、9月分給与からは徴収し、9/21~9/30の日割りの10月分給与の保険料は徴収しません。

9/21~9/29の退職は、9月、10月の給与が発生しますが、9月退職なので、9月分給与からも10月分給与からも保険料を徴収しなくていいのでしょうか。よろしくお願いします。

投稿日:2014/09/22 10:49 ID:QA-0060302

- *****さん

- 群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

9/21~9/29退職も9/1~9/20退職も同じ扱いで、9月の保険料は発生しません。

当月徴収ということですから8/28に8月分の保険料を徴収すれば、

ご質問の内容通り、9月、10月分の給与から、社会保険料徴収は不要となります。

投稿日:2014/09/22 12:33 ID:QA-0060310

相談者より

気になっていたことが解決できました。ありがとうございました。

投稿日:2014/09/22 13:28 ID:QA-0060315大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険料に関しましては退職日の翌日が資格喪失日となりますので、その点に留意した上で資格喪失した日の属する月の前月分までの保険料を納める必要があります。

その際、社会保険料納付は月が単位となっており日割計算といった概念もございませんので、 御社のように当月徴収の場合で9/21~9/29の退職ですと 社会保険料の保険料徴収は9,10月分共に不要といえます。

投稿日:2014/09/22 12:42 ID:QA-0060311

相談者より

気になっていたことが解決できました。ありがとうございました。

投稿日:2014/09/22 13:29 ID:QA-0060316大変参考になった

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]

-

退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]

-

64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保... [2025/10/17]

-

退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]

-

64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]

-

希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]

-

退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]

-

定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]

-

退職金の精算 現在ある退職金制度を今後、なくし... [2009/04/13]

-

退職(自己退職と合意退職の相違)について 以下、教えていただけますでしょう... [2008/12/22]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

退職承諾書

退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。

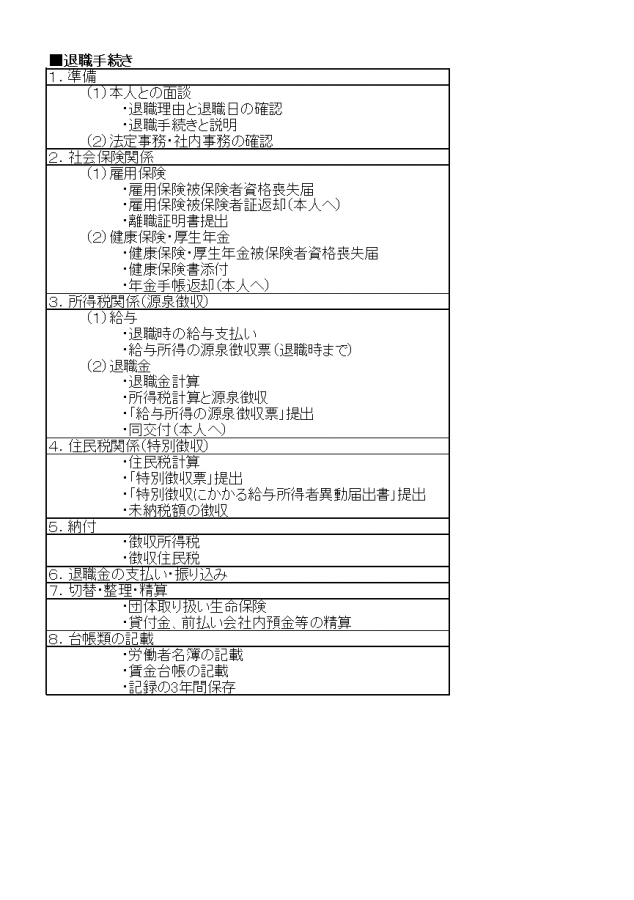

退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント