通勤交通費の支給に関する規定、ルール

お世話になっております。

現在通勤交通費は、社内申請書の自己申告記載のみで支払っております。(6ヵ月毎)。

規程には「交通費の実費を支給する」とあるのみで、遠回りの経路を

申請している社員にも申請書に記載している遠回りの経路の金額を

支払っているのが現状です。口頭注意しても是正されず。

通勤交通費支給のガイドライン等はどのように設けたらよいのでしょうか?

経路確認だけでも行って、明らかに遠回りの申請をしている社員へ

訂正するよう働きかけたいのですが。

回答を宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/11/25 15:39 ID:QA-0023991

- HIROKOさん

- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談を見た人はこちらも見ています

-

申請通勤手段と異なる通勤手段による通勤災害について 当社では、従業員に通勤手段、経路を申請されたものを基に通勤手当を支給しています。もし、会社に申請している通勤手段以外の方法で通勤した場合、通勤災害(労災)... [2012/07/19]

-

マイカー通勤者の通勤交通費について ほとんどがマイカー通勤者ですが、通勤交通費としてバス・電車で通勤した場合の定期代を支給しています。これでは非課税限度額を超過していることになるようですが、... [2005/09/14]

-

通勤費について 弊社の通勤費の規定には弊社から1.5キロの居住している者と明記していますが、色々調べると2キロが多いようですがどちらが良いのでしょうか?1.5キロと2キロ... [2011/10/14]

-

通勤路の申請と自転車通勤 マイカー通勤時に会社へ通勤経路の提出をしていますが通勤経路についてご教授ください。① 経路は一つだけしか登録できないのでしょうか?(当社は往路と復路の提出... [2011/08/03]

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました

通勤費の規定

職業訓練の場合でもそうですし、一般的に「合理的な経路を取るものとする」とルール作りされています。

そして、1キロ未満はバス代を支給しないとしていますね。

合理的経路ですが、自宅から会社までの経路を会社が調べて最も安いのを支払うことが原則ですが、極端な場合も出てくるので、そこは裁量が必要です。

時間的に1.5倍でも費用が安いというようなケースがありえますが、それは本人と話し合うことになるでしょう。

まずは合理的な経路を選定し、会社の判断で支給額を決定するという改訂をすべきでしょう。

投稿日:2010/11/25 15:49 ID:QA-0023992

プロフェッショナルからの回答

通勤手当

1.通勤手当を支給するかしないかは会社の自由ですが、支給するのであれば、賃金規程に明記しなければなりません。

2.通常は、通勤手当は実費支給を原則とし、会社によっては上限額を設けています。

3.運用としては、通勤届を各自、記載してもらうのがいいのではないでしょうか。項目としては、利用区間、交通機関、所要時間、月額などです。ポイントとしては、合理的かつ経済的な経路以外は認められません。とし、会社側でチェックし、認定することです。

4.架空の請求や、虚偽の申告がまかりとおっているとそれだけでもかなりの額になること。また、まじめに申請している社員がバカをみるようですと、まじめな社員の仕事のモチベーションも下がってしまうことでしょう。虚偽申告者は懲戒まで検討し、社内の健全化をはかることをお勧めします。

投稿日:2010/11/25 16:54 ID:QA-0023994

相談者より

回答をありがとうございました。

申請書の提出は求めているのですが、きちんとチェックをして認定する部分が多少甘いのかと思います。

今後はきちんとした仕組みを検討したいと思います。

投稿日:2010/12/01 15:29 ID:QA-0041715参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤費に関しましては、明確な通勤経路及び使用する交通手段を各従業員に申請してもらう事に加え、その認否を会社の判断で決定する事によって支給されるのが妥当といえます。

単に実費支給のみの規定では、当然ながら不正受給に繋がりやすくなります。出張等による交通費とは異なり、日々同じ経路を通るはずですので、所要時間や費用面でも適切か否かを会社が事前にチェックしておくことが無駄なコスト及び通勤時間を削減する上でも非常に重要です。それ故、「会社が認めた場合のみ支給する」といった内容の文言は必ず盛り込んでおくべきといえます。

但し、通勤事情は個々の従業員の居住場所等によっても異なってきますので、一律に最短距離しか認めない等といった硬直的な定めは避けるべきです。更に申請内容に関し問題が有ると思われる場合でも、従業員と面談し個々の事情を確認した上で柔軟に判断されることもまた互いの信頼関係保持といった観点から重要といえます。

投稿日:2010/11/25 22:33 ID:QA-0023996

相談者より

回答をありがとうございました。

ソフトランディング的にしつつ、明確に文言を記載する旨は参考になりました。

社内で検討したいと思います。

投稿日:2010/12/01 15:27 ID:QA-0041716大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました

管理者に任せては

最短距離と効率の関係は、地域差が大きく、23区内のようなあらゆる交通手段が整備されている地域以外では、「合理的」といっても一概には設定できません。

ただし自己申告がそのまま認められるというのはあまりに野放図な印象を持ちます。管理者に、その決済もさせるような手はいかがでしょうか。本来部門別損益を出す組織ですと、コストについても感覚が鋭くなりますので、管理者が自らの責任と感じることで徹底が図れる可能性があります。さらに「効率」についても、直接話し合いが可能でしょうから、判断を任せる意味はあると思います。

ところで本件とは直接関係なく、

)口頭注意しても是正されず。

は大きな問題です。責任が追求できなのであれば、そもそもそうした指示指導そのものが不要ということになります。組織のモラル管理上、通常は看過出来ない問題ですので、こうした小さな違反を放置するのは内部統制上、非常に大きなリスク要因となる可能性があると感じました。

投稿日:2010/11/25 23:10 ID:QA-0023997

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

合理的な経路および手段等の確認

.

■ 支給規程には、最低限でも、次のような 《 支給要件を追加 》 します。

▽ 公共交通機関を利用する者に、自宅から会社まで運賃・時間・距離からみて、最も合理的で経済的な経路による定期乗車券購入実費を支給する。

▽ 実費は6カ月定期券購入の金額とし、○○万円を上限とする。

▽ バス利用は、自宅と最寄駅の直線距離が、1.5 ( 1.0~2.0の範囲で決定 ) Km以上である場合のみ認める。

▽ 入社時、及び、住所変更時には、通勤手当支給 ( 変更 ) 申請書を提出する。

■ 次に、常時、極力、《 妥当な合理性と経済性を維持するための措置 》 を講じます。

▽ ネット上での検索ツールを研究し、コストをかけず、ご担当部署で、ある程度、ルート、所要時間の妥当性、通勤定期料金の確認ができるよう検討します。

▽ 申請内容が、上記の方法でのチェックと異なる場合には、当該社員に説明を求め、最終的に、会社が、支給額を決定します。

■ 規程への支給要件の追加は、殆ど、正常化のための措置なので、不利益変更として議論されるべき問題ではないと思いますが、若干の雑音は出るかも知れません。規程変更の趣旨について、社員に十分な説明を行うこと、及び、所定手順に基づく改訂措置が必要なことは申し上げるまでもありません。

投稿日:2010/11/26 10:12 ID:QA-0023998

相談者より

回答をありがとうございました。

支給要件について、具体的に明記していただきましたので

社内で検討したいと存じます。

投稿日:2010/12/01 14:35 ID:QA-0041718参考になった

プロフェッショナルからの回答

規定の整備→運用の徹底→従業員の意識改革が重要です

"まず、通勤費支給規定を次のポイントで充実させます。

●対象者を明確にする。

・居住地から勤務地までの直線距離が○km以上(2kmとすることが多い)で、公共交通機関を利用する者に対し、支給する。

●支給額の基準

・居住地から勤務地までの最も合理的かつ経済的な経路による6ヶ月定期券の実費を支給する。

・上限額を××万円とする。

●申請手続き

・新たに支給を受けようとする者、または居住地・勤務地の変更により乗車区間の変更がある者は、都度、「通勤費支給(変更)申請書」を所属長に提出し、会社の承認を得なくてはならない。

更に踏み込んだものにするためには、退職時・変更時における精算について、また、不正受給があった場合の取り扱いについて、にも触れておくとよいでしょう。

次に申請書の様式を変更し、会社のチェック体制を明確にします。

●所属長の承認印を押印する欄を設ける。

●会社の総務などによる、経路・金額の確認欄を設け、検証の上承認する。

●購入した定期券のコピーを添付させる。

規定を調え、適切な運用をしていくことで、会社は不正を認めないという姿勢を見せること、ルールの徹底と遵守の重要性を従業員に理解させることが大切です。

その際には、届出と異なる手段で通勤している従業員に対しては、不当利得として民法による時効が適用され、10年遡って過払い分の返還を請求することができる、ということ、通勤災害が起こった場合においては、必ずしも会社の認める経路と一致する必要はありませんが、”合理的経路”で判断されるわけですので申請と異なる経路では認められない場合があること、を踏まえて理解を求め、安易な不正受給はリスクがあることをアピールされるのもよいでしょう。"

投稿日:2010/11/29 10:25 ID:QA-0024030

相談者より

回答をありがとうございました。

適切な運用方法をきちんと明記することから検討したいと思います。

具体的なアドバイスで役に立ちました。

今後もどうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/12/01 14:32 ID:QA-0041737大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

申請通勤手段と異なる通勤手段による通勤災害について 当社では、従業員に通勤手段、経路を申請されたものを基に通勤手当を支給しています。もし、会社に申請している通勤手段以外の方法で通勤した場合、通勤災害(労災)... [2012/07/19]

-

マイカー通勤者の通勤交通費について ほとんどがマイカー通勤者ですが、通勤交通費としてバス・電車で通勤した場合の定期代を支給しています。これでは非課税限度額を超過していることになるようですが、... [2005/09/14]

-

通勤費について 弊社の通勤費の規定には弊社から1.5キロの居住している者と明記していますが、色々調べると2キロが多いようですがどちらが良いのでしょうか?1.5キロと2キロ... [2011/10/14]

-

通勤路の申請と自転車通勤 マイカー通勤時に会社へ通勤経路の提出をしていますが通勤経路についてご教授ください。① 経路は一つだけしか登録できないのでしょうか?(当社は往路と復路の提出... [2011/08/03]

-

通勤途中に不審者 通勤途中に不審者にあったと相談をうけた場合、会社は何か対処することがありますでしょうか? [2018/12/19]

-

通勤経路の把握について 会社として通勤経路の管理はどの程度必要なのでしょうか。特に自家用車通勤の場合は、通勤経路の管理・把握をしておかないと、通勤災害が認められないというような話... [2006/08/04]

-

通勤費と通勤手段 当社では、公共交通機関の1か月分の定期券代を、交通費として支給しています。ただし、実際はバイクや車で通勤している者が大勢います。先日バイク通勤している者が... [2008/11/18]

-

通勤手当について よろしくお願いいたします。弊社では、通勤距離により、通勤手当を支給しています(基本的に本人の申請経路による距離)職員によって、通勤経路が大回りしているもの... [2021/04/11]

-

通勤届について 弊社では全社員分の通勤届が揃っているわけでもなく、また決まったフォーマットがあるわけではないため、その時の担当者によって、もらっていたりフォーマットが異な... [2021/10/12]

-

自家用車での通勤について 従業員の車での通勤について質問いたします。弊社の規程では車通勤は認めておりません。しかし、この度、通勤が不便な場所へ出向いて作業する社員がおります。その社... [2007/06/06]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

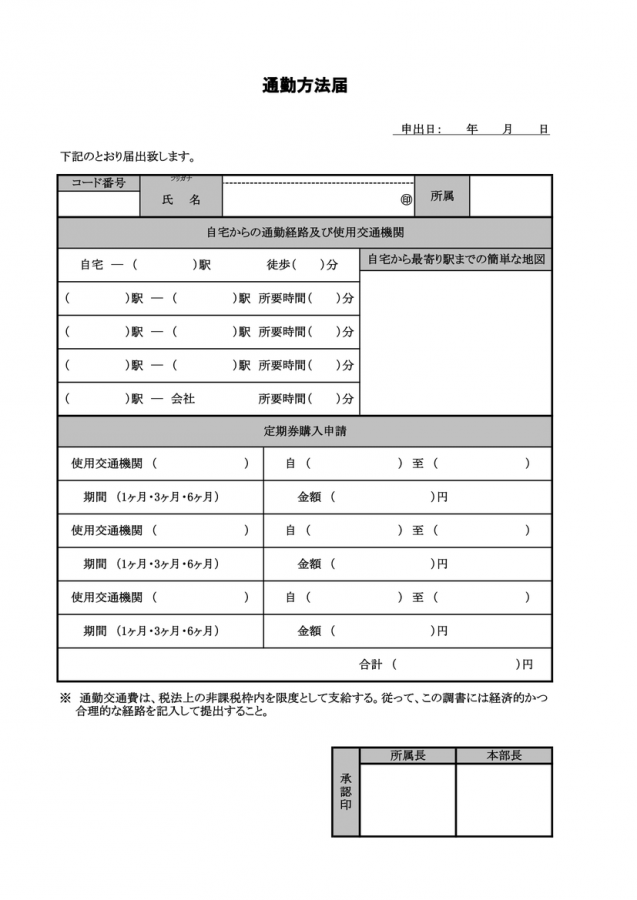

通勤方法届

通勤方法の届出テンプレートです。。是非ご利用ください。

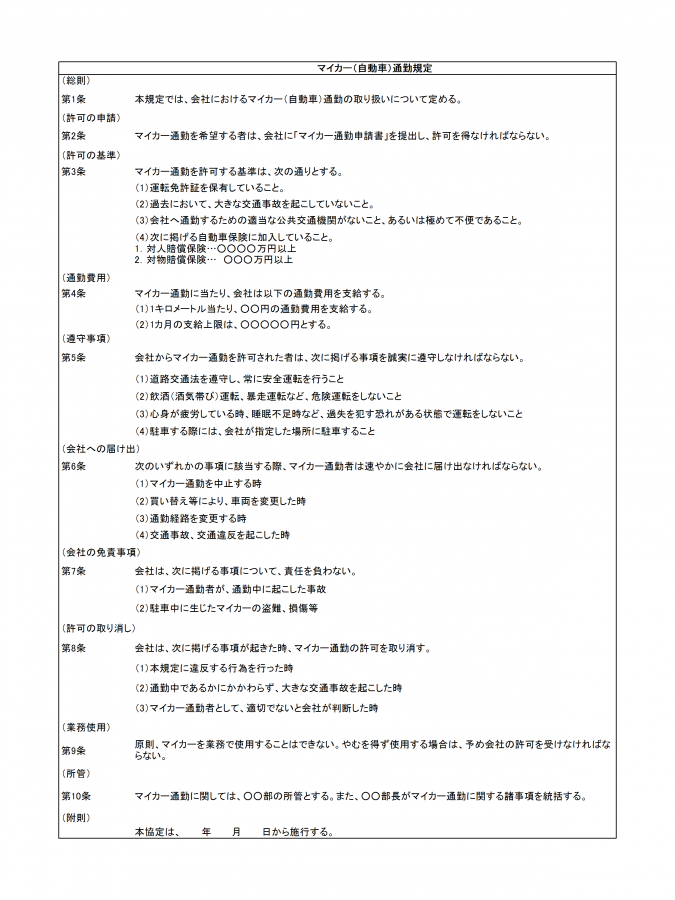

マイカー通勤規定

マイカー通勤を許可制にする際に必要な規定の例です。

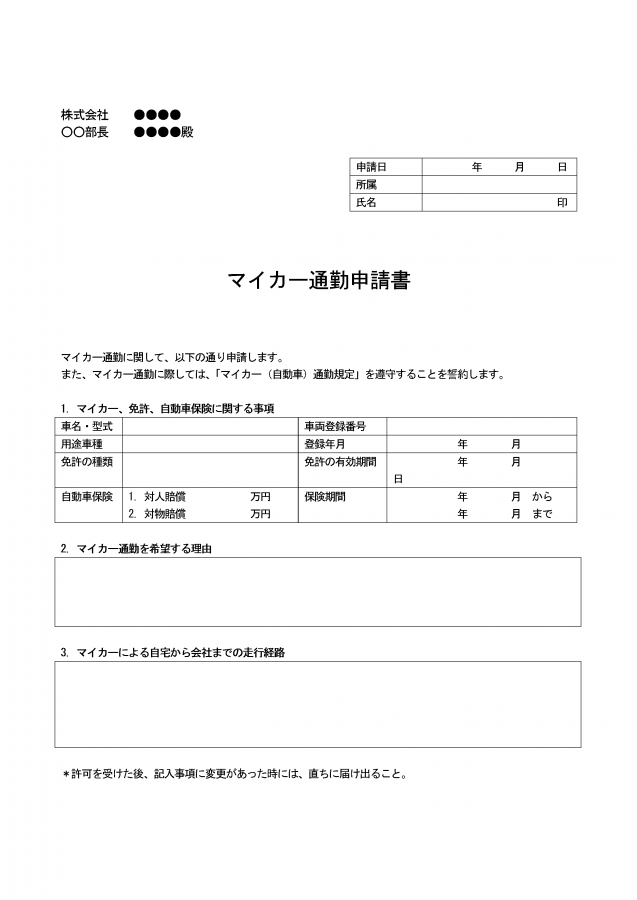

マイカー通勤申請書

マイカー通勤を許可制で認める際に必要な申請書のテンプレートです。

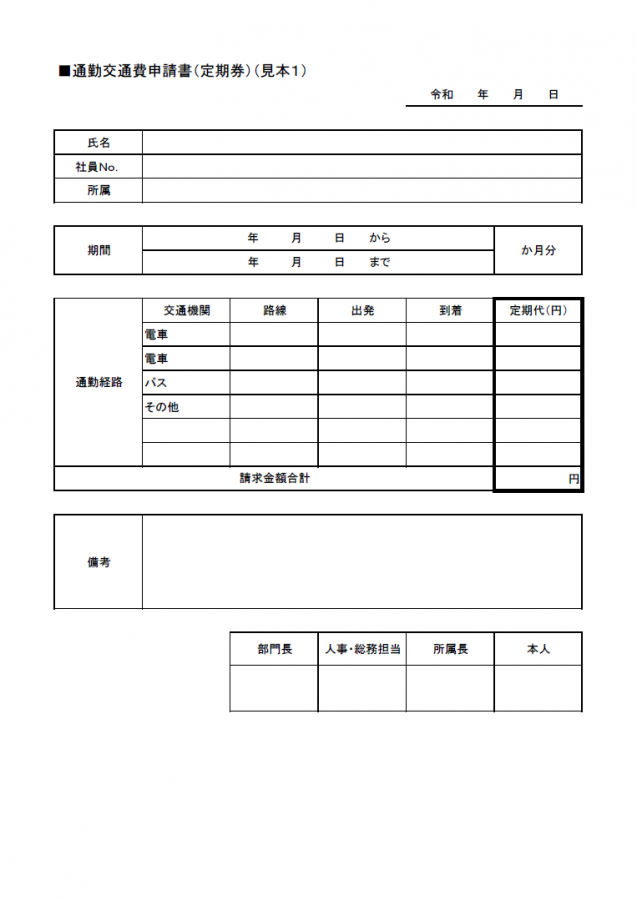

通勤交通費申請書(定期券)(見本1)

通勤交通費(通勤手当)申請書のテンプレートです。定期券申請の形をとっています。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント