業務災害における休業最初の3日間に会社が行う休業補償について

この度、業務災害が発生したことにより、休業補償給付を請求することになりました。

その際、休業最初の3日間(待期期間)については休業補償給付の支給対象外のため、会社は休業補償(1日あたり平均賃金の6割以上)をしなければならないことは理解しております。

ただ、色々と調べていたところ、「月給者であっても、待期期間に祝日や日曜日が含まれているのであれば、その日数分を休業補償しなければならない」というようなものが散見されました。

これがどうしても理解できないので、今回、ご質問させていただいた次第です。

今回被災した労働者は月給者(完全月給ではなく、欠勤があれば控除する)で、弊社の所定休日は「土曜、日曜、祝日」です。

11/7(金)の所定労働時間中に被災し、そのまま病院に直行、診療後は会社に戻らず(上司に電話での報告済)帰宅。

11/8(土)と11/9(日)は会社の所定休日のため休み。月曜日以降も療養のため休み。

この場合の待期期間は11/7(金)~11/9(日)になると思います。

11/7(金)勤務分の賃金ですが、終業までは勤務しておりませんが、早退控除はいたしません。

従いまして、賃金控除は11/10(月)から行います。

この場合であっても、11/8(土)と11/9(日)の2日間について休業補償として平均賃金の6割以上を支払わないといけないのでしょうか?

待期期間3日間がすべて平日であった場合は当然に休業補償を行いますが、休日に対して休業補償するということが理解できません。

なぜ、労働義務の無い日に対して休業補償をしなければならないのか、何卒ご教示いただければと思います。

投稿日:2025/11/10 15:40 ID:QA-0160420

- いちにいさん

- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

この「業務災害における待期3日間の休業補償」は、労災保険制度と会社負担の関係が錯綜しやすい論点です。以下、条文・通達・判例実務に基づいて、なぜ「休日も含めて3日間」と数えるのかを、論理的に整理してご説明申し上げます。

1. 法的根拠と制度の位置づけ

【根拠条文】

労働基準法第76条(休業補償)

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のために休業する場合においては、使用者は、その療養のための休業期間中、平均賃金の60%以上の休業補償を行わなければならない。

ただし、労災保険給付(労働者災害補償保険法第14条)によって、

4日目以降は「休業補償給付」が国から支給されるため、

会社が補償するのは 最初の3日間(待期期間) だけです。

2.「待期3日間」の数え方

労災保険法施行規則第14条第1項ただし書では:

「待期期間は、負傷または発病の日を含めて、連続した3日間で計算する。」

と定められています。

つまり、土日祝日等の所定休日も含めて「連続3日間」 でカウントします。

・重要ポイント

待期期間は「労災保険給付の支給開始要件」に関するものであり、

労働義務の有無(平日・休日)を問わず連続3日間で判定されます。

3.「休日を含む3日間」に会社が支払う休業補償の考え方

ここで混乱が生じやすい点は、「休日に労働義務がないのに、なぜ補償が必要なのか?」という点です。

結論から言えば、

「労災により労働ができない状態が連続していること自体に対して補償する」

という考え方がとられています。

(1)理由1:労災補償は“生活補償”の性格

休業補償は、「労働者の負傷・疾病によって労働能力を喪失したこと」に対する生活保障であり、休日であっても、その日に労働ができない状態が継続していれば、「休業補償を行うべき」と解されています。

(2)理由2:労働基準法76条の「休業」とは“就労不能の状態”を指す

「休業」は“勤務予定がある日”に限らず、「療養のため就労できない期間」を意味します。

休日であっても、就労不能状態が継続している以上、休業は続いているのです。

4.ご質問のケースへの適用

事例

11月7日(金)業務中に負傷(その後出社せず帰宅)

所定休日:11月8日(土)、11月9日(日)

11月10日(月)以降も療養休業

判定

日付→状態→労働義務→扱い

11/7(金)→労災発生日・当日帰宅→あり→待期1日目(賃金支給あれば対象外)

11/8(土)→療養中→所定休日→待期2日目

11/9(日)→療養中→所定休日→待期3日目

11/10(月)→療養休業→所定労働日→休業4日目=労災保険給付開始日

この場合の会社負担

11/7(金):勤務途中で退社したが、賃金控除せず → 休業補償不要(すでに賃金支給済)

11/8(土)・11/9(日):賃金支給がない休日 → 平均賃金の60%以上を支払う(会社補償)

よって、会社の休業補償は次のとおり:

11/8(土)・11/9(日)の2日間分 × 平均賃金の60%以上

5,「休日に労働義務がないのに補償が必要」な理由の整理

観点→理由

制度目的→「就労不能状態」に対する生活補償(休日でも療養は続く)

条文上→「連続3日間」で待期を判定するため休日も含む

実務上→労基署・労災保険上の休業証明は、連続カレンダー日数で計算

結果→休日であっても平均賃金の60%以上の補償が必要(賃金支給済なら不要)

6.まとめ(本件の結論)

項目→内容

被災日→11/7(金)

待期期間→11/7(金)~11/9(日)の連続3日間

労災保険給付開始→11/10(月)から

会社の休業補償対象→11/8(土)、11/9(日)の2日間分(60%以上)

補償不要部分→11/7(金)は賃金支給済のため不要

7. 実務補足:休業補償の支払い単価

「平均賃金」は、労基法第12条に基づき直近3か月の賃金総額 ÷ 総日数で算出。

1日あたりの平均賃金 × 60% × 補償日数で計算します。

8, 関連する厚労省通達・Q&A

厚労省通達 昭和22.9.13 基発第17号

「待期期間は、暦日で通算して三日間を計算すること」

労災保険Q&A(厚生労働省労災補償部)

「待期期間は暦日で計算し、休日が含まれてもそのまま数える」

「休日に賃金が支払われていなければ、平均賃金の60%以上の補償を行うこと」

9.結論まとめ

休業補償の「待期3日」は 暦日連続3日間。

平日・休日を問わず、就労不能状態が続いていればカウントされ、

休日で賃金が支払われていない場合には 会社が平均賃金の6割以上を支給 する必要がある。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/10 17:44 ID:QA-0160432

相談者より

詳しくおしえていただき、ありがとうございました。

投稿日:2025/11/11 13:01 ID:QA-0160491大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして所定休日であっても待期期間中の休業補償は必要と解されています。

その理由としましては、業務災害といった会社に起因する事情によって就労不能となった事が挙げられます。つまり、たとえ休日であってもそうした状況に対する補償を行う義務が会社に発生するといった考え方になるものといえます。

勿論、納得出来ないというお気持ちも十分に理解出来ますが、これ以上の話は法解釈に関わる学術的な議論になってしまいますので、当方でも分かりかねます。理由は別としまして実務上は通常上このような取り扱いとされる旨ご理解頂ければ幸いです。

投稿日:2025/11/10 22:03 ID:QA-0160444

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

重ねて2点質問しても宜しいでしょうか?

①土日を賃金控除するならば土日に対して休業補償することは理解できるのですが、通常は所定休日を控除するようなことは無いので、今回質問した「所定休日になぜ休業補償するの?」という発想に至りました。

とすると、例えば月給30万円の場合、以下Bのような考え方になるのでしょうか?(賃金がBの考え方であれば理解できます)

A:30万円は1ヶ月間(例:30日)に対する賃金

B:30万円は所定労働日数(例:20日)に対する賃金

②給与明細や賃金台帳に休業補償の項目を入れるようになりますが、支給欄に項目を作って非課税扱いとすれば良いのでしょうか?(これだと雇用保険料の対象となってしまう)

それとも、所得税や雇用保険料の控除対象外として、休業補償額(平均賃金6割)をそのまま全額支給するようにするのでしょうか?

何度も質問して申し訳ございませんが、何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/11 09:30 ID:QA-0160461大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|なぜ、労働義務の無い日に対して休業補償をしなければならないのか

休業補償は、労働義務の有無ではなく、業務災害による療養のため労働できず、

賃金をうけていない日に対して行われると定義付けられております。

貴社のような日給月給制では、所定休日(土日)は労働の対価としての賃金が

支払われません。災害で労働不能状態が続くと、所定休日も含めて収入の途絶が

連続し、生活に支障が出る可能性があります。そのため、生活保障の観点から、

待期期間の暦日すべてを補償するという考え方になります。

勿論、賛否両論はあるかと思いますが、法令上は上記のような考え方となります。

投稿日:2025/11/11 07:37 ID:QA-0160447

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/11/11 13:01 ID:QA-0160492大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、1につきましては、Bの考え方となりますのでご理解頂けると思います。

2につきましては、当人にきちんと支払われる事が重要ですので、所得税や雇用保険料の控除対象外として、休業補償額(平均賃金6割)をそのまま全額支給するようにされるとよいでしょう。

投稿日:2025/11/11 11:24 ID:QA-0160481

相談者より

何度もご回答いただきましてありがとうございました。

大変参考になりました。

投稿日:2025/11/11 13:01 ID:QA-0160490大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

御参考(情報提供)

以下、御参考までに情報提供させていただきます。

1964年第48回国際労働会議において採択された「業務災害の場合における給付に関する条約(第121号)では、「給付は、給付の原因が存続する間、支給する」とされています。療養期間全体が対象になっているものと認識されます。

詳細はわかりかねますが、「労働者・個人」そのものに着目して、療養期間中は、当該企業を含めて、一切の「仕事をする機会」を奪われたことに対する補償として考えられたものと推察されます。

投稿日:2025/11/11 14:32 ID:QA-0160503

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2025/11/11 17:09 ID:QA-0160510大変参考になった

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

労働者が業務上の病気・ケガ等によって働けなくなったことに対する生活保障という意味合いが強く、休日であっても、その日に働くことができない状態であれば、その休業の補償をすべきであるという考え方からきています。

ですから、待期期間に休日が含まれていようと、生活保障という観点から考えればそれが自然であり、それゆえ法律にも待期期間に休日は含まないとは書いておりません。

投稿日:2025/11/12 08:32 ID:QA-0160520

相談者より

この度はご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2025/11/12 10:16 ID:QA-0160522大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

賃金改定後の休業補償額の計算について 賃金改定があった場合、休業補償額... [2021/10/30]

-

翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]

-

労災による休業における待期期間中の休業補償について 待期期間中に事業者で行う休業補償... [2025/02/18]

-

休業手当の元となる平均賃金について 今回のご相談ですが、業績の悪化に... [2009/03/03]

-

労災休業補償について 平成14年12月に業務中負傷した... [2006/09/06]

-

労災休業補償について 平成14年12月に業務中負傷した... [2006/09/08]

-

休業手当の平均賃金算定方法について 時給制のアルバイトの方を休業させ... [2010/01/12]

-

休業時の賃金について さて、他社にならい弊社も業績の低... [2009/06/17]

-

業務災害(休業、不休業の判断)につきまして 初めて利用させていただきます。 ... [2025/03/20]

-

うつ病による休業 社員本人よりうつ病の為、3ヶ月の... [2006/03/22]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

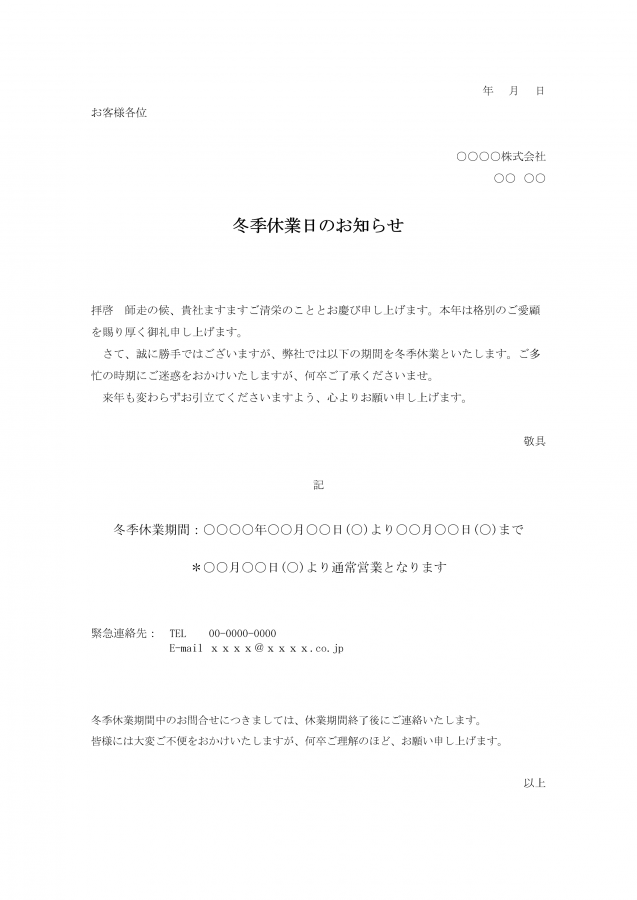

冬季休業日のお知らせ

社外に冬季休業日を案内する際の文例です。

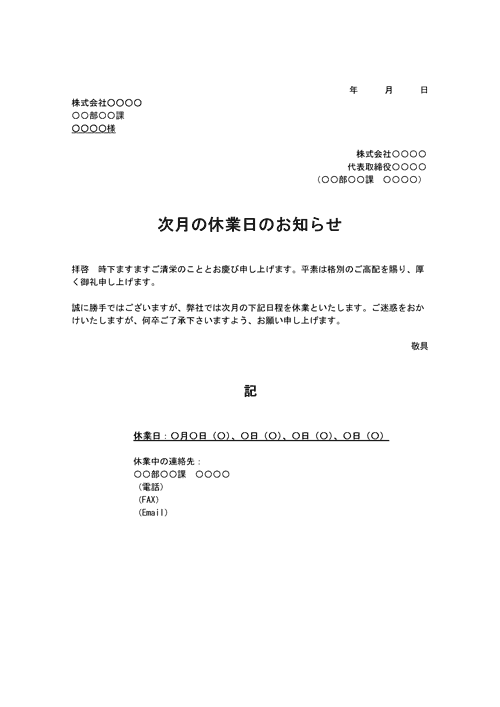

次月の休業日のお知らせ(社外用)

社外向けに、自社の来月の休業日をお知らせするための文例です。

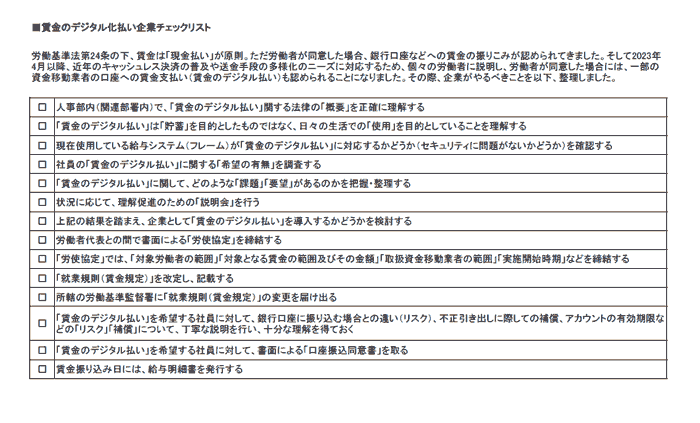

賃金のデジタル払いチェックリスト

賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。

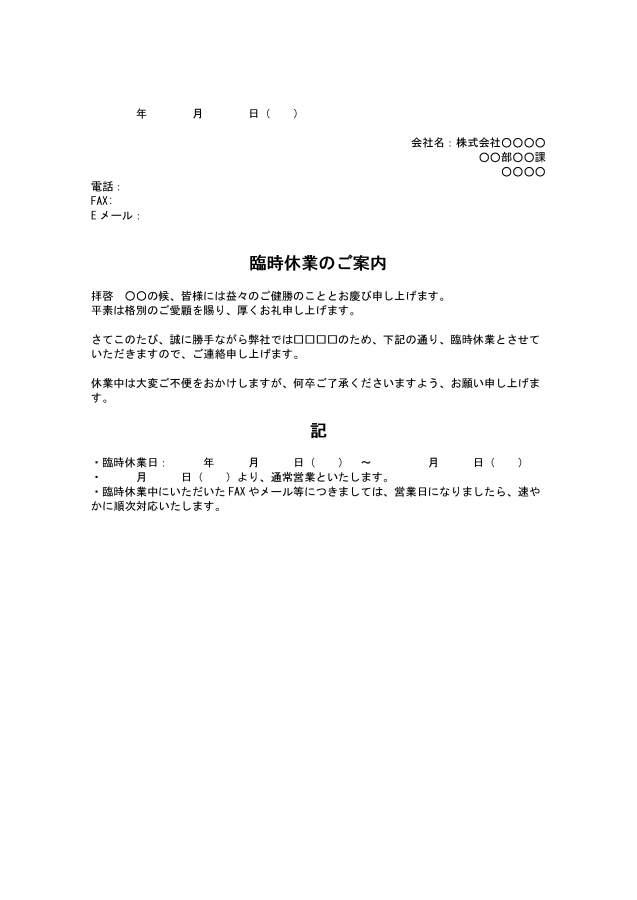

臨時休業のご案内

諸事情で休業に入る際に社外にお知らせするための文例です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント