時給契約社員の社会保険加入

現在、週18時間勤務の契約で週4出勤、一日あたり5時間の勤務という条件で働いている方がいます。

社会保険に加入しないよう、契約は週18時間とし実働は週20時間を超える月もあるが同意の上良しとしている、そんな状態です。

この場合、連続で3ヶ月目に突入しない限り週20時間の勤務を2ヶ月、週18時間の勤務を1ヶ月のサイクルで1年続けても社会保険には加入する必要が無いままでしょうか。

会社からは、1年のうち半分の6ヶ月が週20時間勤務して良い限界だと言われています。

ご本人としては、社会保険に入らないギリギリまで働きたいという意向のため、可能な限り勤務していただきたいと思っております。

拙い説明ですが、どうぞご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/31 13:30 ID:QA-0160142

- がく と、さん

- 埼玉県/公共団体・政府機関(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.社会保険(健保・厚年)の加入要件の基本

(1) 一般的な被保険者の加入基準

被保険者資格が必要となるのは、次の条件をすべて満たす場合です。

要件内容(1) 所定労働時間同一事業所の通常の正社員の所定労働時間の概ね4分の3以上(例:正社員40時間なら30時間以上)(2) 所定労働日数正社員の所定労働日数の概ね4分の3以上(例:週5日なら週3日以上)

(2) 短時間労働者(いわゆる「週20時間以上」ルール)

従業員数501人以上の企業(または特定適用事業所)では、

次の5要件すべてを満たす場合にも加入義務があります。

項目内容(1) 所定労働時間週20時間以上(2) 所定内賃金月額8.8万円以上(年収106万円目安)(3) 勤務期間継続して2か月を超える見込み(4) 学生ではない(5) 被保険者数501人以上の事業所等

2.ご相談ケースの状況整理

項目状況雇用形態時給契約社員契約上の所定労働時間週18時間実働週20時間を超える月もある(本人・会社とも承知)勤務日数週4日、1日5時間(実働20時間)継続勤務予定1年以上継続見込み勤務形態週20時間 → 2か月続けたら、3か月目は18時間に戻す、を繰り返す

3.加入義務発生の判断基準(厚労省通達)

・ポイント:「契約」ではなく「実態」

社会保険の加入判定は、形式的な雇用契約書の記載ではなく、実際の労働実態に基づく。

(厚労省 年金局事業管理課長通知 平成28年9月30日「短時間労働者に係る被保険者資格の取得等について」)

したがって、

「週18時間の契約としているが、実際には恒常的に週20時間前後勤務している」場合、

実態上“週20時間以上勤務”とみなされ、加入対象となる可能性が非常に高いです。

・「継続して2か月を超える見込み」の考え方

・短期間(1~2か月)の一時的な超過であれば加入不要

・しかし、反復・継続して週20時間超となる場合は“見込みあり”とされる

つまり、「2か月だけ20時間超にして、1か月だけ18時間に戻す」というような

計画的な“ギリギリ回避”を繰り返しても、

行政上は「恒常的に週20時間以上」と判断されるリスクが高いです。

・厚労省の実務例(社会保険適用促進マニュアルより)

「1か月のうち大半が週20時間以上勤務している」場合 → 加入対象

「繁忙期の一時的超過」など明確な理由がある場合 → 除外可能

「2か月ごとに20時間⇔18時間を繰り返す」 → 実態として恒常的20時間超と判断される可能性大

4.「6か月まではOK」という会社の主張について

「1年のうち6か月までは週20時間でも加入しなくてよい」という会社側の見解は、法的根拠がありません。

社会保険の適用は「年平均」ではなく、勤務の実態の継続性(見込み)で判断します。

したがって、半年以内であっても、

「20時間超が反復している」場合には、加入義務ありとされる可能性が高いです。

5.安全に運用するための実務的指針

目的安全なライン加入を避ける場合実働が 常に週20時間未満(=1日5時間×週3日=15時間) 程度で推移すること契約書「週○時間」ではなく「週3~4日、1日4~5時間(平均週18時間程度)」など幅を持たせる実働管理実績が20時間を超える週が連続しないよう、シフトで調整(週単位で管理)書類整備契約書・勤怠記録・シフト表で「恒常的20時間超」になっていないことを確認

6.まとめ(貴社ケースの判断)

項目判断・説明現状実際は週20時間勤務が2か月連続、1か月だけ18時間に戻すパターン行政判断「恒常的に週20時間以上」とみなされるおそれ大会社主張の「6か月ルール」法的根拠なし加入義務実態が20時間以上継続していると判断されれば加入要件充足リスク遡及加入・保険料徴収(2年分)・是正指導の可能性あり

7.実務的提案

本人が「社会保険に入らないでギリギリ働きたい」場合、

→ 月ごとではなく「週単位」で20時間未満に抑えるのが安全(例:週4日×4.5h=18h)

繁忙期だけ20時間超になる場合は、

→ シフト表・社内メモで「一時的対応」「翌月戻す」旨を明示し、継続性を断つ。

7.まとめコメント(上層部・ご本人への説明用)

社会保険の加入要否は、契約書の記載ではなく、実際の勤務実態の継続性で判断されます。

「週18時間契約」でも、実際に20時間超勤務が恒常化している場合、加入義務が発生するおそれがあります。

「2か月だけ20時間超」「6か月まではOK」といった扱いは法令上の根拠がなく、

安全に運用するには「週20時間未満を実働ベースで維持する」必要があります。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/31 14:56 ID:QA-0160148

相談者より

ご回答ありがとうございます!

勉強になりました。

投稿日:2025/11/01 07:38 ID:QA-0160160大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

確かに国のガイドライン上、実労働時間が2ヶ月連続で20時間以上となり、

3ヶ月目も継続が見込まれる場合に3ヶ月目から加入となっていますが、

余りにも上記のサイクルが反復継続される場合は、実態による判断として、

週20時間以上が常態である(つまり社会保険加入対象)と判断される場合も

あります。

つまり、上記はあくまで最低の基準であって、絶対ではなく、基準未満の

場合であっても、実態で判断されることもあります。

必ずしも大丈夫と言い切れるものではありませんので、社会保険への加入を

望まないのであれば、社会保険加入要件未満の労働時間へ抑えていただいた

方が、確実と言えるでしょう。

投稿日:2025/10/31 15:07 ID:QA-0160150

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

ご質問の文面からしますと、加入対象とはならないでしょう。

所定労働時間が週20h未満でも、

実労働時間が2ヵ月連続で週20h以上となり、

それ以降も継続する見込みのときは、3ヵ月目から加入対象となります。

投稿日:2025/10/31 16:29 ID:QA-0160151

プロフェッショナルからの回答

判断

所定労働時間だけでなく、実態で判断となります。

現状からは、結果として週20時間要件を継続していると取られる可能性が高いでしょう。半年まで無視しても大丈夫という理由はありません。

投稿日:2025/10/31 18:18 ID:QA-0160154

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]

-

半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]

-

早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]

-

勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 ... [2025/04/04]

-

勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]

-

勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]

-

勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]

-

深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応の... [2017/12/08]

-

1日の勤務のあり方について 1日の勤務のあり方について質問し... [2005/06/28]

-

就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜... [2010/06/09]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

勤務間インターバルの社内周知文

勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。

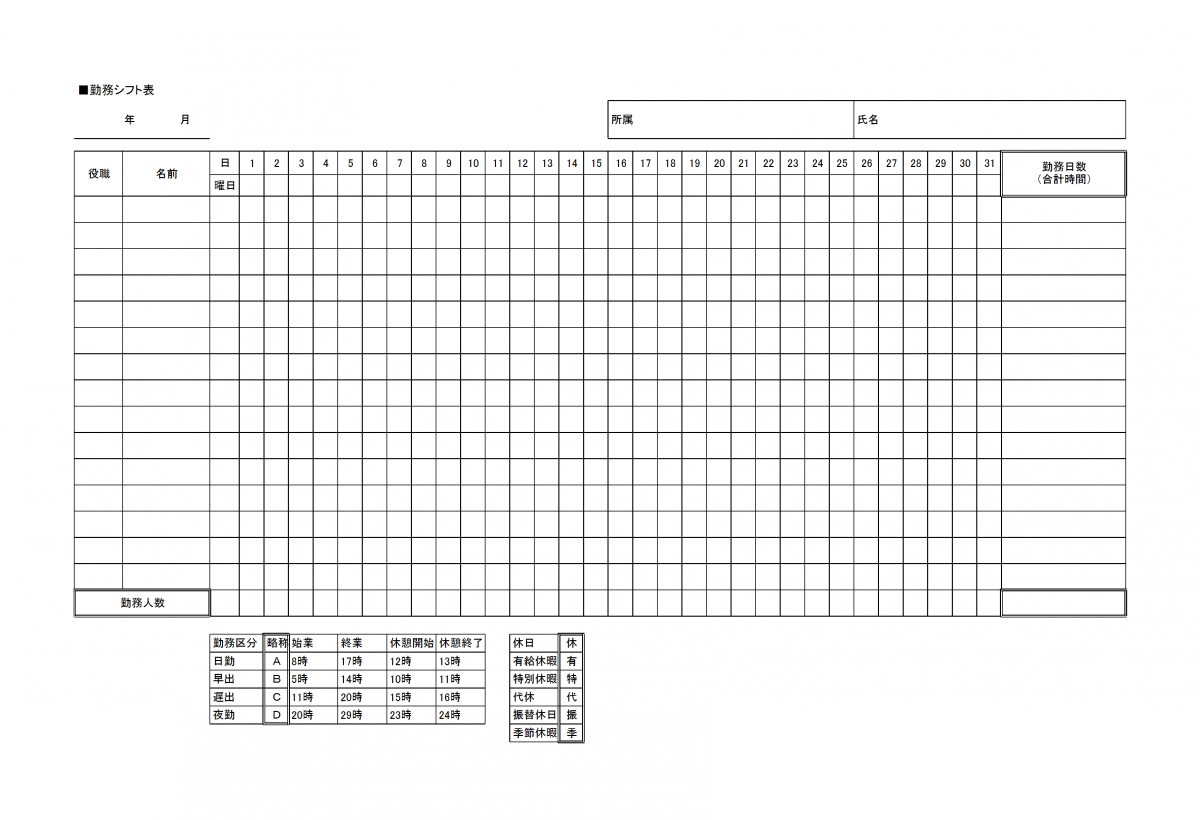

勤務シフト表

シフトの時間調整をするための表です。

勤務間インターバルの規定例

勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。

社会保険適用拡大の事前告知

2022年10月から順次行われる社会保険の適用拡大について社内に周知するための文例です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント