取締役就任に伴う雇用保険資格喪失手続き等について

この度、従業員であった者が取締役に就任したことに伴い、登記も済ませました。

賃金についても、今までは給与として支給しておりましたが、今後は全額役員報酬となります。

とはいえ、業務内容は今までとほぼ変わらず、「もしかして使用人兼務役員なのでは?」と疑問がわいてきました。

役員報酬+従業員給与という支払い方なら雇用保険の資格は継続だったと思いますが、全額を役員報酬としたため、雇用保険の資格は喪失いたしました。

併せて、労災は特別加入をいたしました。

このような手続きの仕方で問題なかったでしょうか?

また、年次有給休暇についてはどのように考えれば良いでしょうか?

何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/23 10:20 ID:QA-0159814

- いちにいさん

- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談を見た人はこちらも見ています

-

非常勤の役員報酬について 弊社には税理士の非常勤役員がいるのですが(監査役です)、今回毎月の報酬とは別に税理士としての業務に対して、報酬を支払うことになりました。この場合、この報酬... [2011/11/30]

-

給与(役員報酬)の月2回払い いつも御世話様でございます。当社は毎月25日に役員報酬を支払っております。この7月は役員改選もあり、役員報酬の改訂月にあたります。内輪のごたごたで恥ずかし... [2008/07/17]

-

役員の傷病手当金について 役員には「役員報酬」が定められており、毎月支払われているのですが、この度、1ケ月ばかり入院することになり、傷病手当金で処理しようかと思っております。その際... [2005/08/18]

-

兼務役員の役員報酬は 兼務役員の役員報酬が月額固定で支給される場合、時間外手当などの算出時に基本給と共に手当として加算して良いのか?それとは別か。 [2021/06/25]

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人の身分が実質上従業員であるか否かを明確に判断される事が不可欠です。

例えば、仕事の内容が同じようであっても、従来とは異なり会社の指揮命令を受けず経営者の立場として独自の裁量で業務を執行されるとすれば、これまでとは業務遂行の在り方が大きく変わりますので、現行手続きのままで差し支えございません。

そうではなく、取締役であっても、会社から指示を受けて同様の業務に従事される状況がございますと、やはり使用人兼務とされますので、改めて雇用保険の加入手続き等が必要になりますし、使用人の業務に関わる報酬部分については給与(賃金)としての支払が必要です。そして、労働者扱いになりますので、労働基準法が適用され年次有給休暇も当然ながら従来の勤続年数が継続された扱いでの日数で発生する事になります。

投稿日:2025/10/23 11:16 ID:QA-0159816

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

追加で2点、質問しても宜しいでしょうか?

①実際問題、取締役就任後の業務については、就任前とほぼ変わっておりません。

それであっても、管理監督者としての要件(経営に関する決定権あり、従業員に対する人事権や指揮命令権あり、自己の労働時間に裁量権あり、一般労働者に比べ高額など)が認められれば、「労働者性なし」という判断でも大丈夫でしょうか?

②使用人兼務役員の最低賃金については、「労働者としての給与額」と「労働者としての労働時間」を見るのでしょうか?

例えば、月50万(役員報酬40万、労働者給与10万)の使用人兼務役員について、1日の労働時間が8h(役員としての業務3h、労働者としての業務5h)とします。

月20日勤務だった場合、1000円(10万÷5h×20日)について最低賃金をクリアしているか否かを判断することになるのでしょうか?

(つまり、取締役としての業務時間や役員報酬は全く無視して、あくまでも労働者としての賃金と時間で見る、ということ)

重ねての質問で大変恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/10/23 14:18 ID:QA-0159824大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

結論から申しますと、今回の雇用保険資格喪失手続きおよび労災特別加入の対応は、基本的に正しい流れです。ただし、「使用人兼務役員」に該当し得るかどうかによって、細部が変わる場合があります。以下の通り、ご説明申し上げます。

1.雇用保険資格喪失の判断

(1) 基本原則

雇用保険の被保険者は「雇用される者」であり、取締役は原則として「自ら会社を代表・指揮監督する立場」にあるため、被保険者とはならない(雇用関係がない)とされます。

(2) 使用人兼務役員の場合

ただし、取締役であっても、

職務内容が取締役としての職務とは別に、従業員的な業務を行っている

報酬体系が役員報酬と給与に明確に区分されており、従業員分の給与に労務対価性が認められる

という場合には、「使用人兼務役員」として、給与部分について雇用保険の適用対象となります(昭和50年3月31日基発第150号等)。

→ 今回は「全額を役員報酬とした」とのことですので、

労務対価の給与としての部分が消滅しており、雇用関係は消滅。

そのため、雇用保険資格喪失手続きは適正です。

2. 労災保険の取扱い(特別加入)

雇用保険喪失後も、現場業務や実務を引き続き行う役員は、労災事故のリスクがあるため、中小事業主等特別加入制度を利用するのが適切です。

厚労省の通達上も、

「役員であっても、現場作業・労務に従事する場合は特別加入を認める」

(昭和50年2月14日基発第89号)

とされており、今回の「特別加入」手続きは正しい選択です。

3. 年次有給休暇の扱い

年次有給休暇は労働基準法上の「労働者」に対する権利です。

したがって、取締役に就任した時点で「労働者」性がなくなった場合は、

その時点で年休権は消滅します。

取扱いの実務上のポイント

就任日前までに付与されていた年休の未消化分は、権利として残らない(労働者性が失われるため)。

ただし、取締役就任日までに取得予定であった有給を消化させることは可能。

就任日以降に取得・買上げは不可(法定権利でなくなるため)。

4. 実務上の留意点

手続き項目→対応状況→備考

雇用保険資格喪失届→ 提出済で適正→喪失理由:31 退職(取締役就任)等

労災保険特別加入→ 適正→中小事業主等特別加入で申請

健康保険・厚生年金→ 継続→役員も被保険者資格あり(原則として報酬ありの場合)

年次有給休暇→ 消滅→労働者性消失のため利用不可

5. 今後「使用人兼務役員」となる場合の参考

今後、例えば

現場業務を継続し、明確に「従業員的業務」に報酬を分けて支給する

役員報酬とは別に「給与支給」を行う

といった形にした場合には、雇用保険の再適用が可能です。

その際は次の要件を明確にしておくことが望まれます:

雇用契約書または辞令で「従業員業務」を明記

報酬区分(役員報酬と給与)を明確に分離

勤務時間管理・指揮命令が実際に存在することを証明可能にする

6.まとめ

項目→判断

雇用保険資格喪失→適正(全額役員報酬の場合)

労災特別加入→適正

年次有給休暇→労働者性喪失により消滅

今後の検討→使用人兼務役員とする場合は報酬区分を明確に

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/23 12:34 ID:QA-0159819

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

大変参考になりました。

投稿日:2025/10/23 16:52 ID:QA-0159841大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

労働者性があるか否かにつきましては、実態により判断となります。

判断には詳細な情報が必要ですので、ご不安なようでしたら、所轄の

労働基準監督署へご相談に行かれることをお勧めいたます。

また、会社の取締役につきましては労働者ではないため、労働基準法の

適用を受けません。つまり、休暇の概念自体が適用されません。

したがって、年次有給休暇も付与対象外となります。

投稿日:2025/10/23 15:58 ID:QA-0159837

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/27 08:56 ID:QA-0159927大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

判断

一般的な手続き方法であって、問題はないでしょう。労働性については実態がどうなっているかです。

「名ばかり取締役」という話は聞きませんが、すべての権能が代表だけに集中している組織などもあり得るとは思います。待遇など総合的判断ですので、掲示板での判断は無理でしょう。

一方、有給休暇は経営者にはありません。勤務時間もありませんので、健康管理含めて、経営者たる自分の判断で行うことになります。万一、これが否定されるような実態だとすれば、名ばかり取締役になる可能性があります。

投稿日:2025/10/24 12:57 ID:QA-0159871

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/27 08:57 ID:QA-0159930大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、1につきましては、管理監督者も労働者ですのでそれだけでは足りえず、通常の取締役と同様に管理監督者よりもさらに一段上位に立ち、直接会社経営に関する決定権を有している事が必要といえます。

2につきましては、ご認識の通りです。

尚、こちらでの限られた情報のみでは正確な判断までは出来かねますので、尚迷われる場合には直接お近くの弁護士等にご相談頂く事をお勧めいたします。

投稿日:2025/10/24 18:40 ID:QA-0159890

相談者より

再度ご回答いただき、ありがとうございました。

大変参考になりました。

投稿日:2025/10/27 08:55 ID:QA-0159926大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

非常勤の役員報酬について 弊社には税理士の非常勤役員がいるのですが(監査役です)、今回毎月の報酬とは別に税理士としての業務に対して、報酬を支払うことになりました。この場合、この報酬... [2011/11/30]

-

給与(役員報酬)の月2回払い いつも御世話様でございます。当社は毎月25日に役員報酬を支払っております。この7月は役員改選もあり、役員報酬の改訂月にあたります。内輪のごたごたで恥ずかし... [2008/07/17]

-

役員の傷病手当金について 役員には「役員報酬」が定められており、毎月支払われているのですが、この度、1ケ月ばかり入院することになり、傷病手当金で処理しようかと思っております。その際... [2005/08/18]

-

兼務役員の役員報酬は 兼務役員の役員報酬が月額固定で支給される場合、時間外手当などの算出時に基本給と共に手当として加算して良いのか?それとは別か。 [2021/06/25]

-

役員報酬について 新会社法に於いて 役員に支払われる賞与は、12分の1の金額を月次の給与に上乗せして支払うとありますが、 執行役員について4半期毎に賞与を支給しようと考えて... [2006/09/16]

-

役員報酬の支払いについて 本日は役員報酬の支払いについてご教示お願い致します。前提条件給与:20日締め 25日支払い役員が当月21日付けの退職届を置き、連絡がとれなくなりました。上... [2009/10/26]

-

役員報酬について 現在、報酬委員会の設置を検討中で、親会社の役員、子会社の役員の報酬を、どのように決めるのかを模索しております。業績連動の考え方等があるかと思いますが、役員... [2006/05/16]

-

雇用保険について トライアル雇用で入社して雇用保険をかけない状態で3週間で辞めました。辞めてしまったんですが、このような時でも雇用保険はかけないと行けなかったですか?また今... [2022/02/15]

-

役員報酬 当社で執行役員の報酬を検討しています。執行役は社員報酬と役員報酬とで社員報酬については一般社員と同じように人事考課を行い、それにより昇給・賞与査定を行おう... [2005/11/08]

-

役員報酬の賞与の損金扱い 役員の賞与は損金扱いできないと聞いております現在は役員報酬規定はありません。役員は現在賞与支給してません。今後役員特別手当を6月と12月に支給する場合。支... [2005/03/18]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

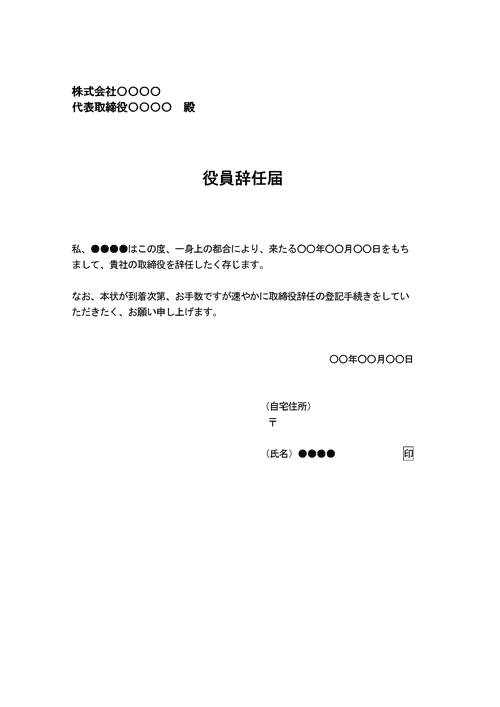

役員の辞任届

労働者の立場ではない役員が辞任をする際の届出です。

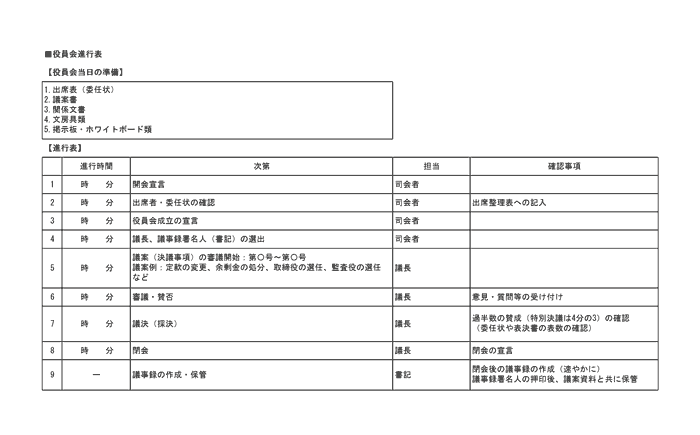

役員会進行表

役員会をどのように進行していくかをまとめるためのExcelファイルです。

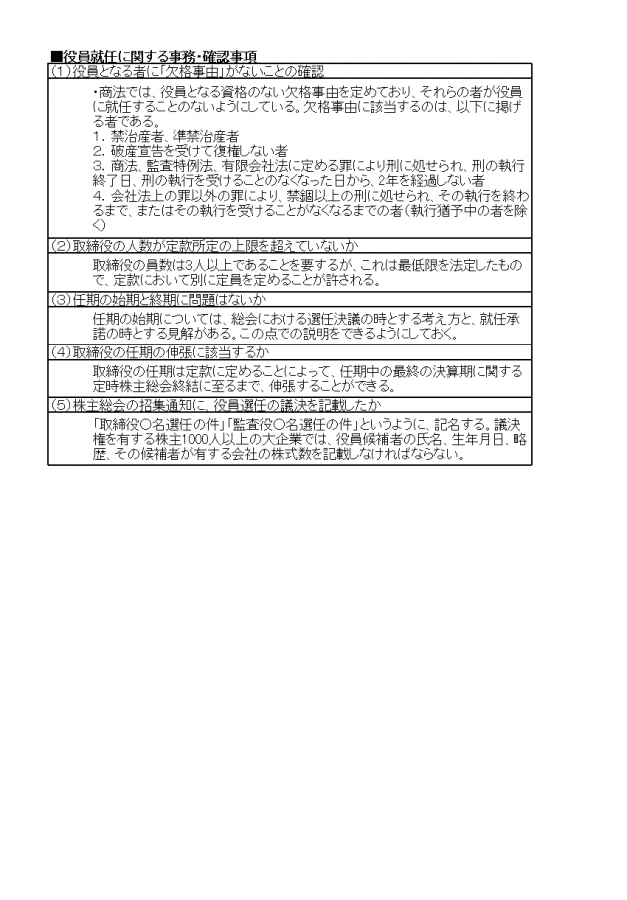

役員就任に関する事務・確認事項

株主総会の専任決議によって、役員の就任は決定されます。事前に行うべき6つの確認事項について、それぞれ詳細をまとめました。

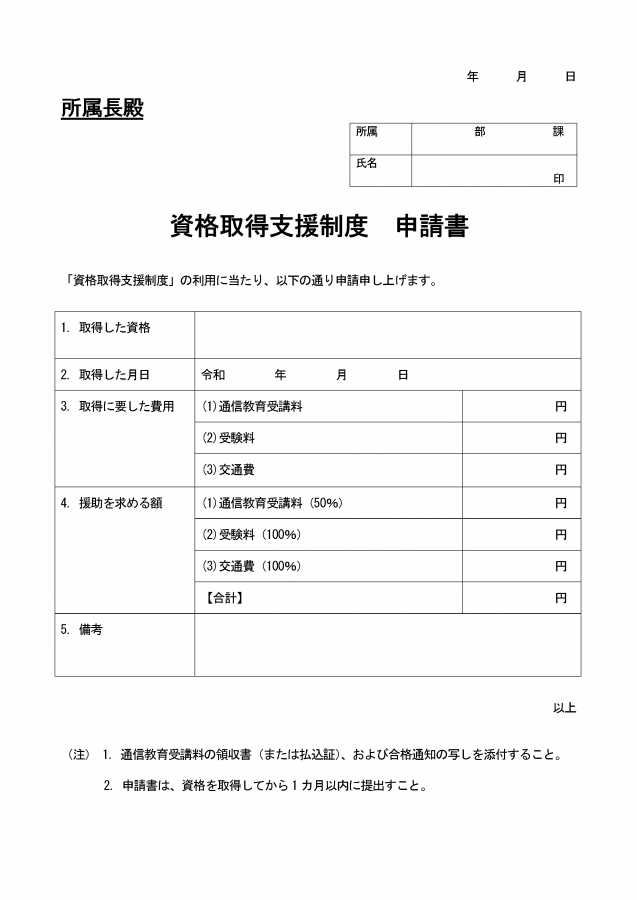

資格取得支援制度申請書

資格取得支援制度を敷いた際に用いる申請書のテンプレートです。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント