自己都合退職の減額調整について

いつもお世話になっております。

現在、退職金制度の改定に取り組んでいます。

来年度から適用する新たな退職金制度を設計中なのですが、

退職金を決定する算定基礎給や勤続年数に応じた係数の設計は

ほぼ終了し、社員代表とも概ね合意できる内容にできています。

ところが、1点懸念されるのが、

旧制度ではなかった自己都合退職の場合に減額する係数を導入する点です。

これまでは、懲戒事由でない限り、満額支給をしてきたのですが、

そのような制度を支える体力も当社になく、世の流れに合ってないと考え、

自己都合退職の場合に減額する係数を入れることにしました。

そうしたところ、非公式の場で、ざっくばらんに

社員代表にヒアリングをしたところ、自己都合退職の減額は、

当然、新制度で加算される部分にのみ適用されるべきではないか?

との質問を受けました。

当社としては、自己都合の場合は、

旧制度での積み上げ分、新制度で加算していく部分の両方、

すなわち退職金総額に対して係数を掛けることを考えています。

このようなやり方は、社員側に提案する制度変更としては、

妥当性を欠くものでしょうか?

ご助言いただけますと、幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/04/24 12:13 ID:QA-0058616

- OLDルーキーさん

- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談を見た人はこちらも見ています

-

退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として... [2009/02/13]

-

退職日 当社は退職の申し出があった者に対し、退職届(退職願)を提出させています。この際、退職日を確定するのですが、退職日は当社の営業日としています。1.これは合法... [2010/05/15]

-

定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について質問させてください。退職金規定支給表に自己都合、会社都合がある場合、定年退職の場合は会社都合支給でよろしいのでしょうか? [2008/02/14]

-

64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保険を受給したいので65歳になる前に退職したいといわれました。誕生日が1/18なので退職日は1/16にしたいということですが... [2025/10/17]

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

社員代表の質問にも一理あるが、会社都合退職者に対する影響にも注意

退職金の減額変更の場合によく問題になります。 変更によって、 現時点で退職したと仮定したときに、 得られるであろう額 ( 制度上の既得権 ) まで、 引下げ遡及効果が及ぶのかということだと思います。 減額改訂自体も、 不利益変更に当るので、 それなりの経営上の必要性が求められますが、 減額措置を変更実施以前の勤務期間に対して遡及適用するのは、 一層強い必要性が要ると思います。 その点だけに着目すれば、 社員代表の質問にも一理あります。 どうしても、 既得権保証が必要なら、 変更実施時点で、 個人別に固定化し、 変更時~退職時の期間対応分を加算するといった手間のかかる方式が必要になります。 然し、 よい所取りを認めず、 会社都合や定年退職者も固定化対象になれば、 制度如何によっては、 必ずしも、 労使双方にとって好ましい変更内容とはならない可能性があります。

投稿日:2014/04/24 14:36 ID:QA-0058618

相談者より

早速のご回答、ありがとうございます。

どうすべきか、非常に判断に迷うところでございますが、

会社にとって必要性を明示する場合、一般的にはどのような理由であれば、必要性が認められるものでしょうか。

全てのケースでこれが正解、というものはないと思いますが、参考情報としてご助言頂けますと幸いです。

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2014/04/24 22:10 ID:QA-0058622参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、 旧制度ではなかった自己都合退職の場合に減額する係数を導入されるとなりますと、現行の退職金制度を不利益に変更することになります。合意なき不利益変更は労働契約法において原則有効足りえないものと示されています。

文面内容からしますと、多くの従業員にとりまして直接不利益が発生するものではないですが、少なくとも変更主旨(恐らくは経営事情)を真摯かつ正直に説明された上できちんと労使間協議を行い合意の上で変更されることが必要といえます。

労働契約法第10条に定められているような変更内容の相当性・合理性が認められますと、従業員の個別同意無でも変更は有効とされます。そうした方向性へ持っていかれる上でも、決定的な方策はございませんが、退職金制度の内容以外も含め何らかの代替措置を検討し採られることをお勧めいたします。

投稿日:2014/04/24 22:30 ID:QA-0058623

相談者より

ご回答有り難うございます。

労使間の協議が必要な旨、大変よく理解できました。当社の場合、組合がないため、社員代表との協議となりますが、理解を得られるように丁寧に説明をして参りたいと思います。

投稿日:2014/04/25 15:47 ID:QA-0058628大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

不利益変更における 「必要性」と「合理性」

不利益変更における 「 必要性 」 というのは、 経営的に逼迫しており、 客観的に証明できることを言います。 尤も、 「 必要性 」 は、 必要条件に過ぎず、 十分条件とするには、 「 合理性 」 も求められます。 判例では、 「 合理性 」 とは、 不利益の程度緩和の措置などが勘案されます。 一般論としては、 経営状況の悪化に伴う場合ですら、 就業規則の変更に伴う、 労働条件の変更に関しては、 やり方を間違うと、 「 合理性なき不利益変更 」 と判断されてしまう可能性があります。

投稿日:2014/04/25 10:26 ID:QA-0058625

相談者より

ご回答、ありがとうございます。

必要性について、理解いたしました。当社の場合、今を見ると客観的に逼迫しているとは言い難い状況かもしれませんが、将来が明るいわけではありません。

短期的には不利益に見えるかもしれませんが、将来に渡り、全社員に必要な原資を確保するためにも必要なことをも含めて、説明しようと思います。

投稿日:2014/04/25 15:49 ID:QA-0058629大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

- 大隅 隆行

- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士

回答します

退職金制度改定だけでなく、人事制度や就業規則の改定に伴い、

社員の労働条件になんらかの不利益に繋がることが想定される場合は、

その改定の妥当性について、法的側面(労働契約法第8条~10条他)を

考慮する必要があります。

このような改定の際には、以下を実施することが重要です。

①制度改定の趣旨・目的を明確にする。

何のための改定なのか、改定の狙い・効果は?、なぜ改定するのか。

これらを社員説明会等を開催し、社員に理解を仰ぐ。

②代替策の検討

もし、今回の退職金改定以外に代替策があれば併せて伝える。

退職金については減額のケースがあるが、○○制度については改善される、など

今回の改定ついては、制度改定後の勤続期間だけでなく、改定前期間も含めた

全勤続期間で改定後内容を適用するとのことですので、減額が考えられ、

社員からの不平不満も出てくると思います。

従いまして、上記①②を実施することが会社人事として重要な役割ですので、

社員に理解が得れるような対応を推奨します。

投稿日:2014/04/25 14:04 ID:QA-0058626

相談者より

ご回答ありがとうございます。

正直、様々な制度変更を先行して行い、最後に残っていたのが、退職金でした。

他の部分で朝礼暮改的な改定はなかなか難しく、また新たに仕組みを設けるのも難しそうです。

退職金制度の中で、特別功労金のようなものを設けるのは、代替案の一つにはなるでしょうか。

もちろん、功労金なので、誰もが受けられるわけではありませんが・・・。

投稿日:2014/04/25 15:52 ID:QA-0058630大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として... [2009/02/13]

-

退職日 当社は退職の申し出があった者に対し、退職届(退職願)を提出させています。この際、退職日を確定するのですが、退職日は当社の営業日としています。1.これは合法... [2010/05/15]

-

定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について質問させてください。退職金規定支給表に自己都合、会社都合がある場合、定年退職の場合は会社都合支給でよろしいのでしょうか? [2008/02/14]

-

64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保険を受給したいので65歳になる前に退職したいといわれました。誕生日が1/18なので退職日は1/16にしたいということですが... [2025/10/17]

-

退職者の有給について パートで退職された方がいますが、有給が残ったままの状態です。退職は自己都合による退職で、有給は付与されたばかりのタイミングでの退職の申し出だったので、有給... [2024/08/23]

-

退職(自己退職と合意退職の相違)について 以下、教えていただけますでしょうか。ものの本によりますと、退職には、「自己退職」と「合意退職」の2種類があると記載されていたのですが、どう読んでも、どちら... [2008/12/22]

-

希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、希望退職を募る場合、退職金の上乗せはどれくらいが妥当でしょうか? [2010/11/30]

-

退職率 よく退職率 何%と表示がありますが、算出方法はどのように行うのでしょうか?単純に年度末の人員÷退職者数でいいのでしょうか? [2006/11/24]

-

退職者の有給 退職した社員の有給が残っていたのですが本人から申請されなかったのでそのままにしておいて良いでしょうか? [2025/12/15]

-

64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいるのですが、64歳11か月で退職した場合と、65歳になってから退職した場合、雇用保険から受給できる失業給付金などの違いを教え... [2017/02/16]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

退職承諾書

退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。

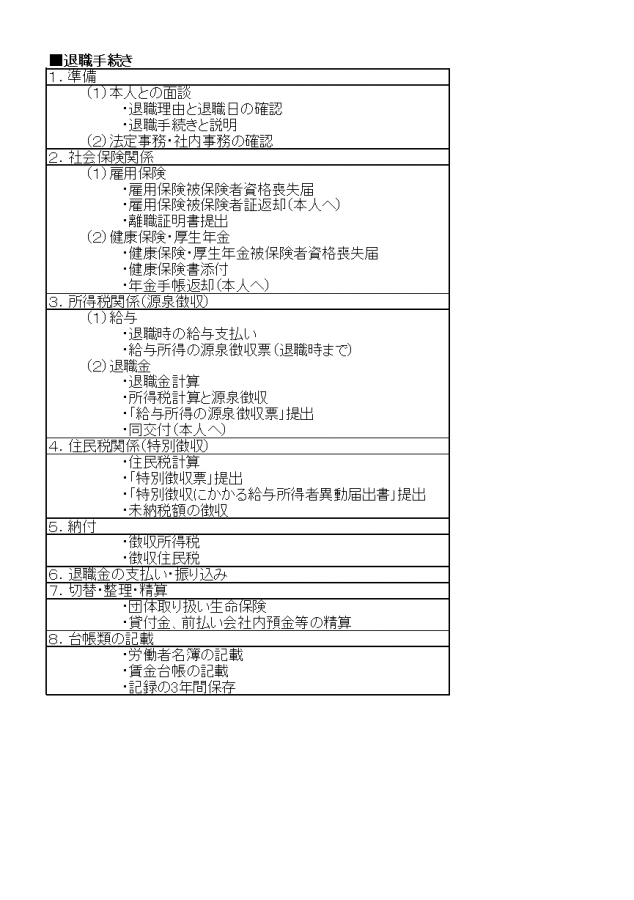

退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント