退職者に対し、貸与PCを退社日まで自宅保管させる件

いつも勉強させていただいております。

当社では退職する社員が有休消化に入る際、会社から貸与しているPCを退職日まで自宅で保管させ、退職日前後に返却させる事となっています。

理由としては、退職日まで弊社の社員であること。

そして会社との連絡ツールとして使用できることを挙げています。

私個人の考えとしては、スマホやタブレットが普及しているため、会社からの貸与PCの持ち帰りは不要ではないかと考えています。

情報セキュリティ上、会社から持ち出すことにリスクがありますが、さらに退職する者に対して持ち出させる方針が理解できません。

また、部署によっては有休消化に入る前に起こしたミスを修正させることもあるのではないかと考えられ、有休消化中に自宅で仕事をさせるということになりますと、法的にも問題があるか心配です。

上席に相談して退職時の貸与PC持ち帰りをしなくても良いようにしたいのですが、根拠となる法律や判例などがありましたら、ご教示いただけませんでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/12/02 17:32 ID:QA-0121524

- 096844さん

- 沖縄県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

対応

おっしゃる通りで、有休消化に入っている社員がPCを使用することは理論上あり得ないため、単にリスクを増やす以外に何の得も無いのがPC自宅保管といえるでしょう。

法律問題ではなく、会社の方針ですので、そのようなリスク管理とコンプライアンス上、メリットが無い行為は止めるべきとしかいえません。逆に会社の方針のため、無意味どころかマイナス効果しか無くとも、法的に規制はできないように思います。

投稿日:2022/12/02 19:26 ID:QA-0121526

相談者より

増沢先生、ご回答ありがとうございます。

会社としてメリットがない以上、法的根拠がなくとも、これを止めるべきだと感じました。

ご回答を参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

投稿日:2022/12/05 14:12 ID:QA-0121557大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

返却義務の就業規則への明記

▼.PCの社外持出しは、リスクだらけです。腰の引けた対応は出来ません。

▼退社時だけに限れば、在籍社員全員「退社前日までの返却義務」を就業規則に明記すべき事案だと思います。

投稿日:2022/12/03 11:56 ID:QA-0121534

相談者より

川勝先生、ご回答ありがとうございます。

就業規則に明記し、リスクを回避すべく行動に移したいと思います。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/12/05 14:13 ID:QA-0121558大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に法令等で定められている事柄ではございませんが、ご認識の通り会社・退職社員いずれの側にもデメリットが生じる措置といえます。

つまり、双方にとって不利益しか生じない措置を採られる必要性は毛頭ございませんし、ウイルス感染・情報漏洩といった重大なリスクを生じる事からも、こうした無用な措置は当然に避けるべきといえます。

投稿日:2022/12/03 18:24 ID:QA-0121538

相談者より

服部先生、ご回答ありがとうございます。

会社・退職社員双方にデメリットがあることから、やはりこれは止めなければと感じました。

ご回答を参考にさせていただきます。

誠にありがとうございました。

投稿日:2022/12/05 14:15 ID:QA-0121559大変参考になった

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

そもそもの話としまして、退職する社員が有休を消化するにあたって、会社所有のパソコンを退職日まで自宅に持ち帰えらせ保管させるにあたっての合理的な理由があるのでしょうか。

本来、会社情報、機密情報の詰まったパソコンを、社員の自宅に持ち帰らせるなどあり得ない話であり、万が一、情報が抜き取られ社外に流失したら社内外にどんな影響を及ぼすか考えただけでも怖い話であり、即刻、持ち帰りを禁止すべきです。

持ち帰りを禁止するのに根拠法令など必要ありません。

また、有給休暇中は労働が完全に免除されていますので、その間は一切仕事をさせることできず、わずかな時間でも労働をさせればその日は有給休暇ではなくなり、別途、暦日で有給休暇を付与しなければならなくなりますので注意してください。

投稿日:2022/12/05 12:18 ID:QA-0121554

相談者より

オフィスみらい様、ご回答ありがとうございます。

根拠法令がなくとも、コンプライアンスや情報セキュリティの観点でやめるべきだと上申したいと思います。

また、有休消化中の労働についてもご教示ありがとうございます。

無用なトラブルを避けるためにも、早めに行動に移りたいと思います。

ご回答、誠にありがとうございました。

投稿日:2022/12/05 14:18 ID:QA-0121560大変参考になった

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]

-

退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]

-

退職の時の有休消化について 業務終了後有休を取得して退職する... [2006/03/24]

-

退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]

-

退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]

-

64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]

-

希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]

-

定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]

-

退職金の精算 現在ある退職金制度を今後、なくし... [2009/04/13]

-

「10日の有休を使い退職」 有休を消かするため、10日有休後... [2020/05/19]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

退職承諾書

退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。

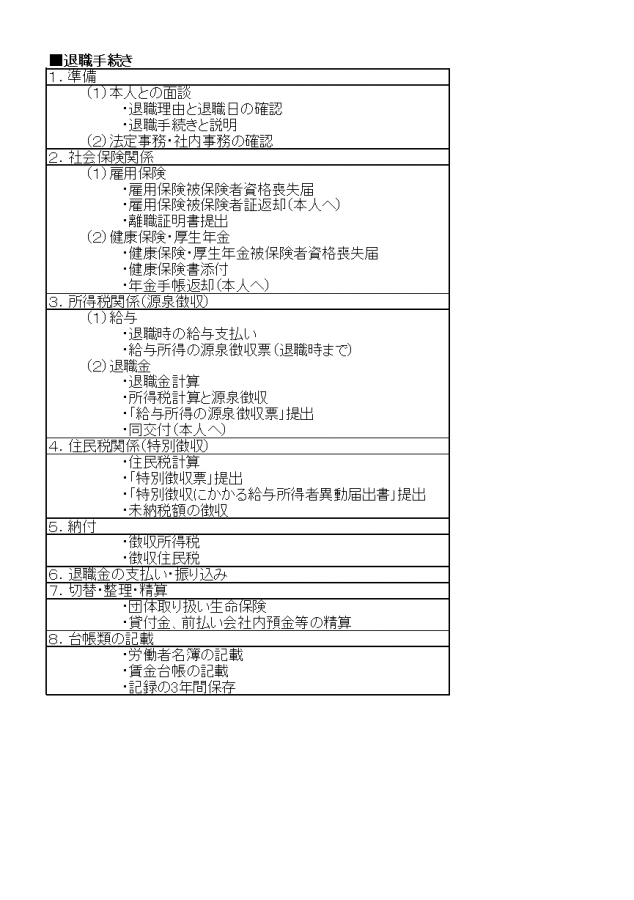

退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント