有給休暇の取得について

有給休暇の5日間取得が義務化され、社員に一律5日の取得を推進していますが、6日間以上の取得申請があった場合、取得させない訳ではないが、「国の政策に則り5日間は取得を推進しているが、それ以上は推奨していない」と回答する事は問題ないか?有給取得の申請を断る事は出来ないとあるが、5日間は義務だが、それ以上の取得は義務ではないとすれば、矛盾が生じると思うが、どのように考えれば良いか?

また、6日間以上の申請があった際に「有給休暇は病気や怪我で休まざるを得ない時の補填として付与されている本来の目的を理解して欲しい」と、遠回しに致し方なく休まざる理由ではない有給休暇の取得を控えてもらうような説明をする事は法律上、問題とはならないか?

投稿日:2019/09/28 15:44 ID:QA-0087207

- ひなたつとさん

- 愛知県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談を見た人はこちらも見ています

-

パートの有給休暇の使用について 教えてください。パートの方で有給休暇を3日付与されている方から、お休みの申請がありました。有給休暇は今後のためにとっておきたいので、今回のお休みは有給休暇... [2022/07/19]

-

有給休暇が残っている場合における欠勤の承認について 業務とは関係のない傷病で一週間ほど休んでいた従業員から「有給休暇を取得せず欠勤にしたい」という申請がありました。「有給休暇を残しておきたい」「傷病手当金を... [2024/02/14]

-

働き方改革に伴う有給休暇取得義務と時間単位有給休暇の関係 このたびの「働き方改革」の一環で、年次有給休暇の年5日取得が義務化されましたが、現在法的に認められている「時間単位有給休暇」を何回か取得した結果、当該時間... [2019/09/13]

-

有給休暇について 有給休暇の取得について教えていただければと思います。有給の取得は労働者の権利ですが、同じ日にまとまって取得される場合があり、納期に影響がでています。そこで... [2019/04/18]

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

取得させる義務は同じだが、5日間は罰則付きの強制義務

▼有給休暇を取得させる義務は同じですが、「義務化された5日間取得」が、罰則付きの強制義務(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)である点が違うだけです。

▼それ以上の取得も義務であることに変わりはありません。有休に色が付いている訳ではありませんが、一部期間(5日間)に関して、国の強制力を適用しようということです。

投稿日:2019/09/30 09:10 ID:QA-0087233

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/10/01 19:02 ID:QA-0087289参考になった

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

「5日間は取得を推進しているが、それ以上は推奨していない」との回答は問題があります。

そもそも、年5日の有給休暇付与義務は、有休消化率が低いという現状を打破するため、取得率アップを目指して制定されたものです。

有給休暇は、労働者がいつでも自由に時季指定して取得することができる「当然の権利」であって、企業には、唯一、時季変更権があるにすぎません。

したがいまして、本来であれば、すべての有休を消化するようにと推奨すべきであって、5日を超える日数は推奨しないとすることは、法の趣旨に反します。

さらに、後段に関してですが、有給休暇制度は、病気や怪我で休まざるを得ない時の補填として付与されるのが、本来の目的ではありません。

有給休暇制度は、ある程度、まとまった有給の休暇を付与することによって、労働者が安心して休養を取り、心身の疲労を回復させるために設けられたものであり、また、そのゆとりある生活の実現にも資するという趣旨から制定されたものです。

さらに、最高裁の判例においても、年次有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨であると解するのが相当である。としています。

したがいまして、「遠回しに致し方なく休まざるを得ない理由ではない有給休暇の取得は控えてほしい」と労働者に要望するのも、法の趣旨に反することになります。

投稿日:2019/09/30 09:27 ID:QA-0087235

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2019/10/01 19:03 ID:QA-0087290参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

有休は、従来から、会社が指定するものではなく、社員からの申出により取得させるものですが、

今回の法改正により、はじめて年5日、会社の時季指定義務が発生しました。

ですから、5日だけ取得推奨しているということではなく、会社としても最低限5日は取得させる義務が生じたということです。

また有休申請には理由は不要ですので、有給休暇の取得を控えてもらうような説明をする事は法律上、問題となります。

投稿日:2019/09/30 12:44 ID:QA-0087243

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2019/10/01 19:04 ID:QA-0087291参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年5日の有休指定義務につきましては「会社側の指示によって最低限1年間に5日の有休を指定し取得させなければならない」という内容です。

従いまして、労働者側が希望する年休取得につきましては上記指定義務とは無関係ですので、従来通り権利が付与された日数分であれば何日であっても原則希望通りに取得させなければなりません。勿論、後段のような遠回しの取得制限を示唆するような措置についても言語同断であり禁物です。

投稿日:2019/09/30 16:53 ID:QA-0087248

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2019/10/01 19:04 ID:QA-0087292参考になった

プロフェッショナルからの回答

有給

有給休暇は会社が認めるものではなく、労働者の権利であり、それでも取得が進まない状況から最低でも5日取得を強制させる制度となったものです。付与日数を取得するのは当然の権利であり、取得にマイナスに働くような言動はすべて禁じられます。

5日以上の取得は矛盾どころか奨励されます。また「推奨しない」ような文言も法の趣旨に反するため、有休取得に理由を聞くことと合わせて(私用以上の理由はないため)避けなければなりません。

投稿日:2019/09/30 23:26 ID:QA-0087259

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2019/10/01 19:05 ID:QA-0087293参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

パートの有給休暇の使用について 教えてください。パートの方で有給休暇を3日付与されている方から、お休みの申請がありました。有給休暇は今後のためにとっておきたいので、今回のお休みは有給休暇... [2022/07/19]

-

有給休暇が残っている場合における欠勤の承認について 業務とは関係のない傷病で一週間ほど休んでいた従業員から「有給休暇を取得せず欠勤にしたい」という申請がありました。「有給休暇を残しておきたい」「傷病手当金を... [2024/02/14]

-

働き方改革に伴う有給休暇取得義務と時間単位有給休暇の関係 このたびの「働き方改革」の一環で、年次有給休暇の年5日取得が義務化されましたが、現在法的に認められている「時間単位有給休暇」を何回か取得した結果、当該時間... [2019/09/13]

-

有給休暇について 有給休暇の取得について教えていただければと思います。有給の取得は労働者の権利ですが、同じ日にまとまって取得される場合があり、納期に影響がでています。そこで... [2019/04/18]

-

有給休暇取得義務化について 5日間の有給休暇取得義務化についてお尋ねいたします。弊社は、起算日が4月1日です。二つのケースについて、ご教示ください。また、就業規則の改変についてもご教... [2020/04/25]

-

有給休暇取得について 年次有給休暇について5日取得できない場合は30万円以下の罰金が科せられましたが、名称は何であれ「有給」の休暇を付与すればよろしいのでしょうかお教えください。 [2020/05/09]

-

有給休暇の承認・否認について 有給休暇の申請についてですが、申請のあった有給休暇について会社として承認しないという判断はできるのでしょうか?原則、できないと認識しておりますがもしできる... [2018/12/10]

-

有給休暇取得について フレックスタイム制を適用しています。36協定を結んでいます。半日の有給休暇を取得した場合は0.5日分の有給休暇を取得したものとみなす。と就業規則にあります... [2021/03/11]

-

年次有給休暇の5日取得の考え方について 標記の件で、ご教授ください。来年度から、年次有給休暇の5日取得が義務化されますが、この有給休暇は半日の有給休暇を含めた5日間と考えても良いでしょうか。極端... [2018/10/05]

-

有給休暇の繰り越し 質問ですが、有給休暇の繰り越しについてです。自社では、繰り越しした有給休暇と新しく発生した有給休暇がある場合、新しい有給休暇から先に使用しその後繰り越しし... [2025/01/10]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

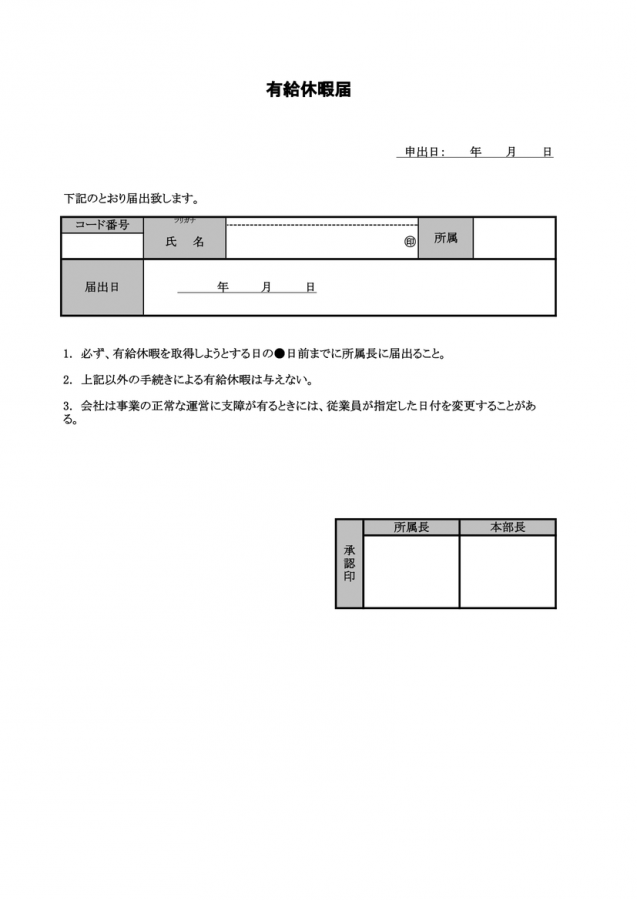

有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

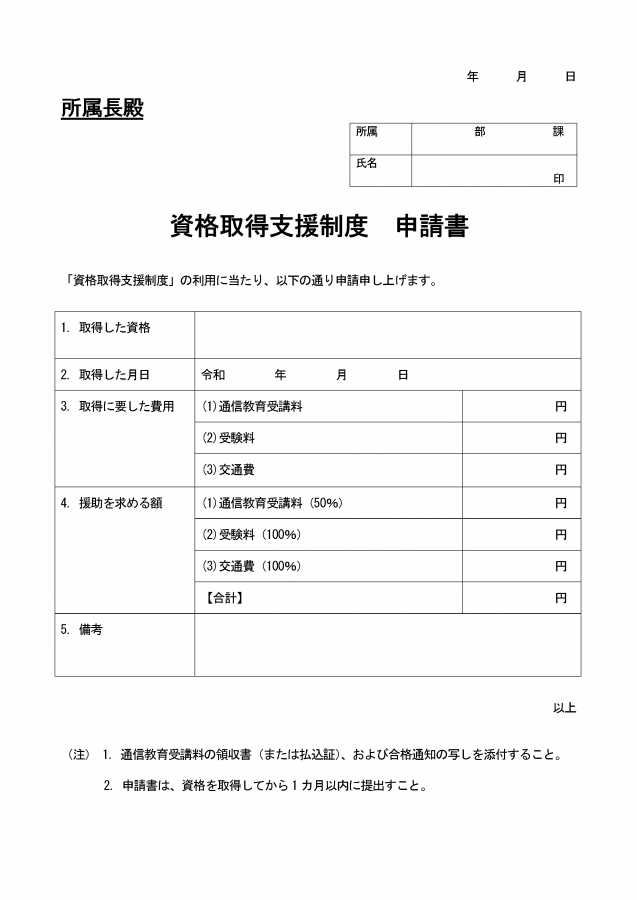

資格取得支援制度申請書

資格取得支援制度を敷いた際に用いる申請書のテンプレートです。

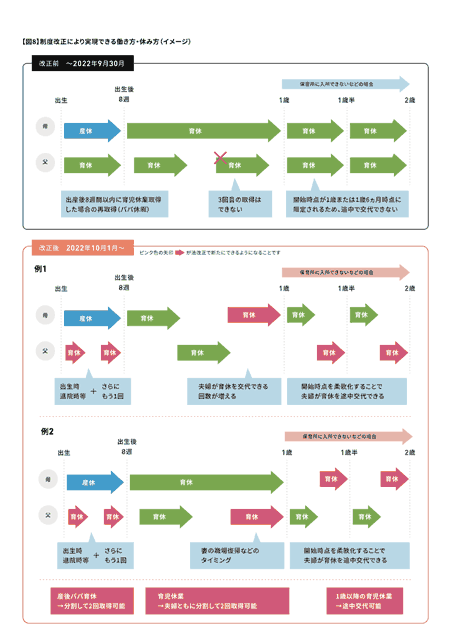

産後パパ育休・育児休業の分割取得の図解

難解な制度である産後パパ育休・育児休業の分割取得を図解したPDFです。従業員への説明用にご利用ください。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント