有給休暇の日数について

当社は労使協定のもと年次有給休暇の計画的付与制度を取り入れ、1月から12月に年間5日間の年次有給休暇の計画的付与をしております

5月に入社した方が今月でやめたいと言われました 今月から有給が付与される形ですが、皆さん有給休暇から5日をひいた日数をご自分の都合に合わせて使っておられますが、この方も皆さんと同じように5日引いた日数でいいのか、10日なのか教えていただきたいです

今年はもう年次有給休暇の計画的付与日の5日は終了しています

投稿日:2025/11/12 08:27 ID:QA-0160519

- 花束さん

- 富山県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

退職日がいつかです。

退職日前に付与された有休および有休残は、本人が請求すれば、

退職日までに全て使用できます。

引継ぎなどがある場合には、就業規則の規定を根拠として、

本人とよく話し合ってください。

投稿日:2025/11/12 20:05 ID:QA-0160541

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「今年はもう年次有給休暇の計画的付与日の5日は終了しています」という事でしたら、計画年休は無関係ですし、未消化で丸10日の年休残が有れば、当然に10日取得する権利がございます。

従いまして、当人から退職日までの労働日に10日の年休取得の申請が有れば、全て認める必要がございます。

投稿日:2025/11/12 22:46 ID:QA-0160551

プロフェッショナルからの回答

退職予定者の計画的付与

以下、回答いたします。

(1)「退職予定者の計画的付与」に関しては、以下の通達があります。

[問] 退職予定者が計画的付与前に計画日数分の年休を請求した場合、拒否することができるか。

[答] 計画的付与は、当該付与日が労働日であることを前提に行われるものであり、その前に退職することが予定されている者については、退職後を付与日とする計画的付与はできない。したがって、そのような場合には、計画的付与前の年休の請求を拒否できない。

(2)以上を踏まえれば、本件の場合、「10日」の取得について支障がないものと認識されます。なお、使用者の時季指定義務により、少なくとも「5日」は与える必要があります。

投稿日:2025/11/12 23:32 ID:QA-0160559

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

結論→この5月入社の方については「付与された年次有給休暇10日」から、会社がすでに実施済みの「計画的付与5日」を控除する必要はありません。

したがって、この方が自由に取得できる日数は10日(全日数) です。

以下、理由と実務処理をご説明申し上げます。

1.前提の法的枠組み:年休の計画的付与制度

労働基準法第39条第6項に基づき、

会社と労使協定を結べば、年5日分を上限として「会社が計画的に年休を割り振る(計画的付与)」ことができます。

ただし、この制度は「すでに年休が付与されている労働者」に対して行うことが前提です。つまり、年休権がまだ発生していない人には計画的付与を適用できません。

2.今回のケースの整理

項目内容付与基準日5月入社 → 翌年5月に10日付与(※入社6か月経過時)退職時期「今月でやめたい」とのこと(=入社から6か月経過後)会社の計画的付与日1月〜12月にすでに5日実施済みこの方が付与を受けるのは5月付与後(すでに計画付与がすべて終了した後)

3.計画的付与が「適用されない」理由

(1)理由1 計画的付与は“年休保有者”のみ対象

通達(昭和63年3月14日基発150号)では次のように定めています。

計画的付与の対象となるのは、年次有給休暇を有する労働者である。

年次有給休暇の権利が発生していない者には適用されない。

したがって、今年1月〜12月に実施した会社の「計画的付与5日」は、

5月入社の人には当時まだ年休権がなかったため、適用できません。

(2)理由2 計画的付与は“事前指定”が必要

会社が労働者に年休を計画的に与えたものとするには、

「対象者・時季」をあらかじめ労使協定に基づき指定しておく必要があります。

入社時期が遅れていて当該時季に在籍していなければ、当然その人には付与できません。

4.したがって、今回の取り扱いは次の通り

区分日数備考付与日(入社6か月経過日)10日労基法第39条第1項による付与計画的付与分0日(対象外)実施時に在籍・年休保有なし自由に取得できる日数10日(全日数)退職前に自由取得可

5,補足:翌年度以降は他の社員と同じ扱い

この方が仮に退職せず、次年度も在籍していた場合には、

翌年の1月から実施される「計画的付与5日」の対象になります。

(付与権がある状態で迎える最初の計画付与サイクルから適用)

6.注意点(誤解しやすい点)

よくある誤解実際の取扱い「年休は10日だから、会社の計画分5日を除いた5日だけ自由取得」

→× 計画付与が本人に適用されていなければ、10日全て本人の自由

「全社員に一律5日計画付与したから、新入社員にも当然控除」

→×年休発生前に付与できない。労使協定の適用対象外。

7.結論

今回の5月入社者が今月退職する場合、

年休付与日から退職までに10日分すべて自由に使用可能です。

計画的付与(1月〜12月に実施済の5日)は対象外のため、差し引く必要はありません。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/13 06:26 ID:QA-0160565

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

年次有給休暇の計画的付与は、計画された付与日が労働日であることを

前提としています。

その為、退職が決定し、退職日以降の計画付与日がもはや労働日では

なくなった場合、その計画付与は効力を失います。

以上より、本退職者に対しては10日としてお考えをいただく必要がございます。

投稿日:2025/11/13 07:57 ID:QA-0160574

プロフェッショナルからの回答

対応

退職日が決まっているなら、退職日までの間に計画付与ができない限り、希望通り全有給を認める必要があります。

投稿日:2025/11/13 12:39 ID:QA-0160601

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

退職日が今月末なのか、給与締め日なのかはわかりませんが、いずれにしても退職日までは出勤日数も限られておりますので、今月付与された10日分はすべて自身の意思で消化してもらうことです。

この期に及んで、わざわざ5日を残しておく理由はなく、計画的付与を論ずるまでもありません。

柔軟に対応してください。

投稿日:2025/11/13 13:28 ID:QA-0160608

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

年次有給休暇の計画的付与について [2025/03/11]

-

年次有給休暇の分割付与について 新入社員の入社年度のみ、年次有給... [2025/06/17]

-

有給付与について 有給付与についてなのですけど、7... [2025/02/02]

-

パートタイマーの計画休暇について 弊社では、毎年4月1日に年次有給... [2022/08/01]

-

年次有給休暇について。 年次有給休暇について。退職をした... [2021/04/18]

-

有給休暇取得について 年次有給休暇について5日取得でき... [2020/05/09]

-

年次有給休暇の5日義務について 年次有給休暇につきまして、10日... [2019/11/26]

-

パートの有給休暇の使用について 教えてください。パートの方で有給... [2022/07/19]

-

有給付与日数について こんにちは。有給休暇の付与日数に... [2018/04/13]

-

年次有給休暇一斉付与の場合の時効 新年明けましておめでとうございま... [2019/01/07]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

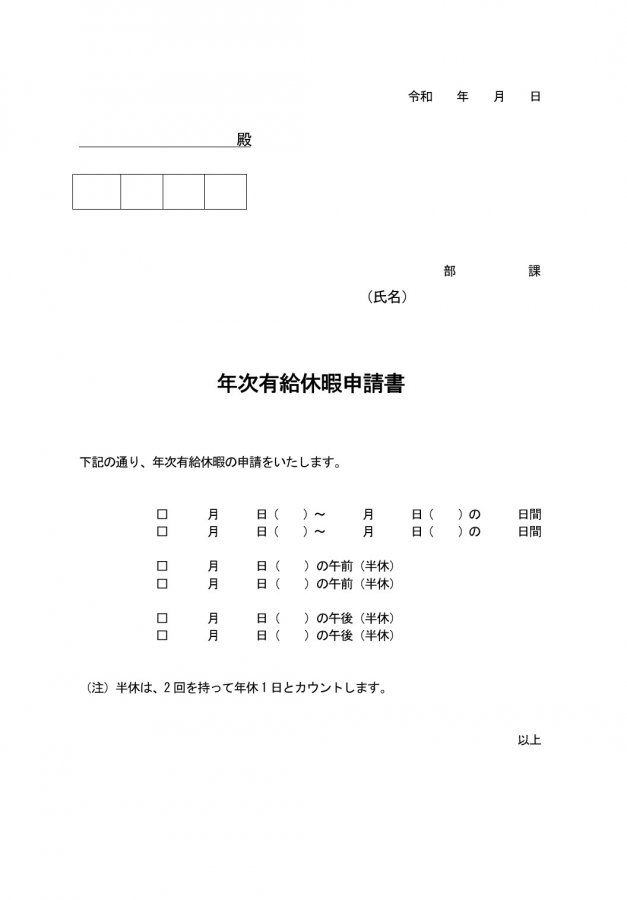

年次有給休暇申請書

従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

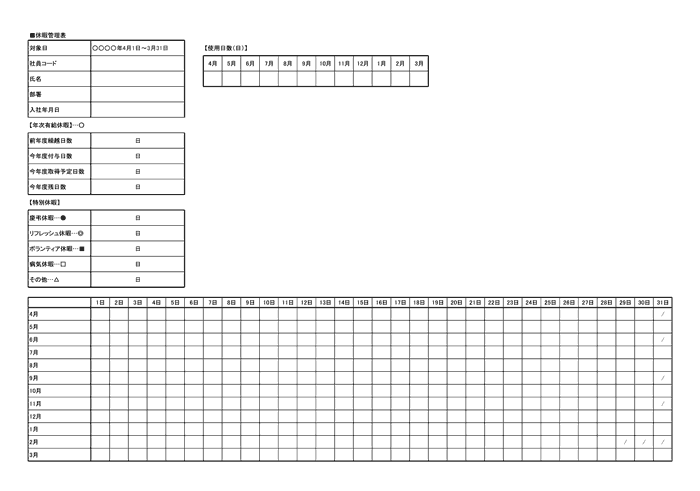

休暇管理表(個人用)

年次有給休暇、特別有給休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。個人が記載する際に役立ちます。

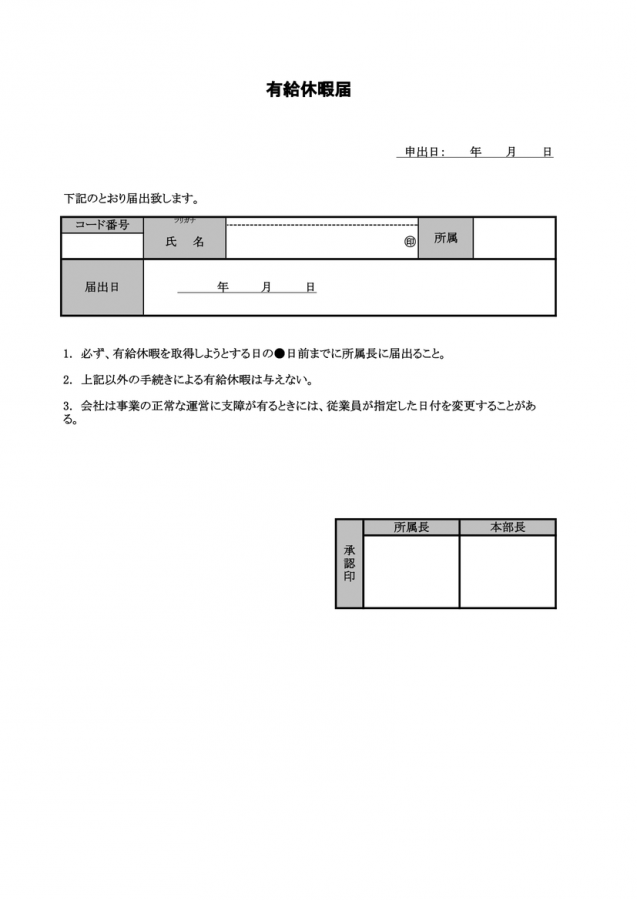

有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

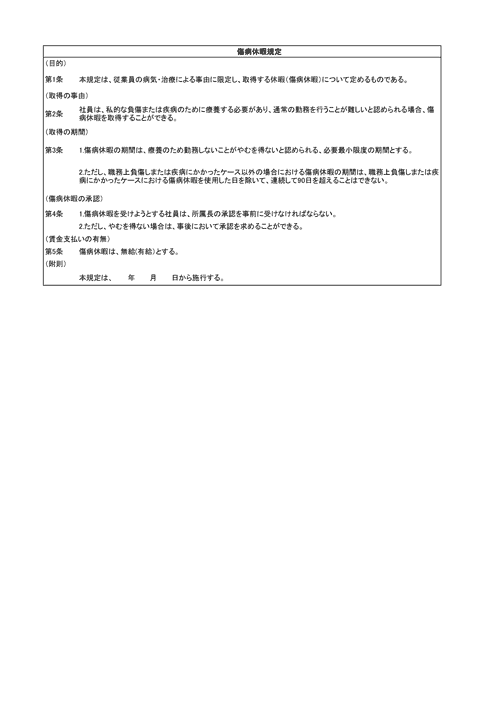

傷病休暇規定

年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント