従業員代表の選出(出向先・出向元)について

いつも大変お世話になっております。

弊社では全国に複数の拠点があり、各拠点にはグループ会社からの在籍出向者がいます。

従業員代表の選出について、疑問があり質問させていただきます。

A会社(出向先)、B会社(出向元)とした場合、

1.36協定、計画年休など

⇒各拠点ごとに出向者を含めた従業員(A社・B社)の中から従業員代表を選出

2.就業規則の変更/意見聴取(A社、B社でそれぞれの就業規則あり)

⇒各拠点ごとに、A社、B社の従業員の中からそれぞれ従業員代表を選出

この認識で合っているのでしょうか。

事業場としては1つですが、複数の従業員代表がいることに少し違和感が出てきました。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/14 16:38 ID:QA-0159441

- 人事担当0610さん

- 大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

前提:出向者の労働契約上の位置づけ

まず、「在籍出向」と「転籍出向(出向解除を含む)」では、労働契約上の所属が異なります。

出向形態→労働契約上の使用者→指揮命令関係→労働法上の責任主体

在籍出向→出向元(B社)→出向先(A社)→原則:出向元(B社)

転籍出向→出向先(A社)→出向先(A社)→出向先(A社)

ご質問のケースは「在籍出向(A社に勤務しながら、労働契約はB社に残る)」ですので、労働者としての法的地位は出向元(B社)にあります。

1.36協定・計画年休の代表選出(労使協定関係)

法的根拠

労基法第36条、労基法第39条6項、施行規則第6条の2 等。

基本原則

36協定・計画年休の締結主体は「使用者」と「その事業場の労働者の過半数代表者」です。

したがって、「誰がその事業場の使用者か」を判断する必要があります。

在籍出向者が混在する事業場の場合

出向先(A社)で業務に従事しているものの、労働契約上の雇用主は出向元(B社)。

よって、

A社の36協定は、A社に雇用されている従業員のみが対象。

出向者(B社所属)は、A社の36協定の「労働者」には該当しません。

出向者の労働時間の管理・残業命令がA社指揮下で行われている場合でも、

36協定の法的責任主体は出向元(B社)です。

したがって、B社側で36協定を締結しておく必要があります。

実務上の運用

A社の事業場にB社出向者が常駐する場合でも、原則として、

A社:A社社員から代表者を選出。

B社:出向者を含むB社社員の中から代表者を選出(拠点単位で可)。

したがってご提示の「1」のように、「A社・B社を混在させて選出」は不可です。

それぞれの法的使用者単位で代表を選ぶのが原則です。

2.就業規則の変更・意見聴取

法的根拠

労基法第90条、施行規則第46条。

基本原則

就業規則の作成・変更に際して意見を聴くべき「労働者代表」は、

当該事業場に使用される労働者の過半数代表者です。

したがって、

A社の就業規則 → A社に雇用されている従業員の代表。

B社の就業規則 → B社に雇用されている従業員の代表。

出向先に常駐していても、労働契約上の所属がB社である以上、

B社就業規則に関する意見聴取には、B社側の従業員代表が関与します。

実務上の整理

事業場が同一場所にあっても、法的には「別会社の就業規則」ですから、

A社・B社それぞれで代表選出・意見聴取を行うことになります。

よって、ご提示の「2」の考え方が正しいです。

3.「事業場が同一なのに複数代表」が成立する理由

違和感を持たれるのは自然ですが、法的には「事業場=物理的な場所」よりも

「使用者単位での労働関係」を重視します。

つまり、

同一建物内に複数社が同居している場合でも、

使用者が異なればそれぞれの「事業場」として扱われます。

出向先・出向元が同一フロアに混在していても、

法的には「別事業場の従業員」という取扱いになります。

4.まとめ(結論)

区分→主体→従業員代表の選出範囲→あなたの認識

36協定・計画年休→使用者単位(A社、B社)→A社:A社従業員から/B社:B社従業員から→×(混在では不可)

就業規則の意見聴取→使用者単位(A社、B社)→A社:A社従業員から/B社:B社従業員から→○(正しい)

5.補足:効率的な運用のヒント

出向者が多く代表選出が煩雑な場合、次のような運用をとる例があります。

B社側で、「A社○○事業場出向者を含む従業員の代表」を各拠点単位で選出。

(B社の労使協定書に「○○事業場出向者を含む」と明記)

出向先(A社)と出向元(B社)の労使協定締結日・期間を揃えておく。

こうすることで、実務上の整合性をとりつつ法令適合性を維持できます。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/14 19:58 ID:QA-0159445

相談者より

詳細にご回答いただきありがとうございます。

36協定の適用先の認識にそもそもの相違がありました。

A社・B社の協定の期間等をそろえて、実務上の整合性をとる等、参考となりました。

投稿日:2025/10/15 10:06 ID:QA-0159484大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、各事業所で出向社員も含めて過半数代表者を選出される扱いになります。

すなわち、就業規則に関しましても、各々の事業所で1名のみの過半数代表者が選出されますので、同じ拠点で複数の過半数代表者が存在する事にはなりません。

投稿日:2025/10/14 21:50 ID:QA-0159449

相談者より

ご回答ありがとうございます。

追加で伺いたいのですが、

出向者含めてA社の社員が従業員代表になった場合、B社就業規則変更の意見聴取もA社社員に行うことになるのでしょうか。

投稿日:2025/10/15 09:41 ID:QA-0159480大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|事業場としては1つですが、複数の従業員代表がいることに少し違和感が

|出てきました。

あくまで会社単位かつ、事業所単位となりますので、会社が違えば、それぞれで

労働者代表を選出する必要がございます。つまり、本ケースにおいては、

住所は同じであれ、事業場としてはそれぞれ会社毎に存在しています。

投稿日:2025/10/15 09:23 ID:QA-0159476

相談者より

回答ありがとうございます。

会社ごとの選出が必要とのこと承知いたしました。

投稿日:2025/10/15 13:03 ID:QA-0159495大変参考になった

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

合っております。

過半数代表者は、原則として事業場単位(各拠点ごと)に選任します。

ですが、規模が小さく事業場としての独立性が認められない場合は、直近上位の事業場(拠点)に含まれ、そこで選出されることになります。

投稿日:2025/10/15 09:45 ID:QA-0159481

相談者より

回答ありがとうございます。

会社ごと・事業場ごとでの選出が必要とのことで承知いたしました。

投稿日:2025/10/15 13:05 ID:QA-0159496大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「出向者含めてA社の社員が従業員代表になった場合、B社就業規則変更の意見聴取もA社社員に行うことになるのでしょうか。」

ー そのようになりますが、現実的にはこうした事からも敢えて出向者が選出される可能性は低いでしょう。いずれにしましても、会社が関与される事なく労働者側の自主性に委ねられる事が必要です。

投稿日:2025/10/15 10:48 ID:QA-0159486

相談者より

再度のご回答誠にありがとうございます。

民主的な手順に則った選出を外さないようにしたいと思います。

投稿日:2025/10/15 13:09 ID:QA-0159498大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

1.2ともに労使協定の過半数としましては、

出向後に締結するものにつきましては、

出向元、先ともにカウントするということになります。

投稿日:2025/10/15 12:03 ID:QA-0159491

相談者より

ご回答ありがとうございます。

人数のカウントについては、漏れがないように実施したいと思います。

投稿日:2025/10/15 13:09 ID:QA-0159499大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

転籍出向者の出向について 弊社の子会社に転籍出向させている... [2006/03/01]

-

出向者が一定期間 出向元で働かいていたときの労災は? 出向元から、出向者を一定期間 出... [2020/03/28]

-

出向通知の取得について 出向において、出向通知や同意書を... [2022/10/13]

-

出向に関する注意事項 出向契約をする際、通常、出向元の... [2011/07/28]

-

出向について 従業員を出向させる際に出向条件の... [2025/07/30]

-

出向契約期間中に一時的に出向元で就業させる場合 出向者を出向契約期間中に一時的(... [2022/08/26]

-

出向者の賞与について 出向元会社と出向先会社の間に締結... [2010/02/05]

-

二重出向の可否について 二重出向(再出向)の可否について... [2018/12/13]

-

出向者をその出向元から請け負った業務に就かせる 質問させて頂きます。以下のような... [2013/03/28]

-

出向者の退職届 出向者が退職する場合、退職届は出... [2009/08/24]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

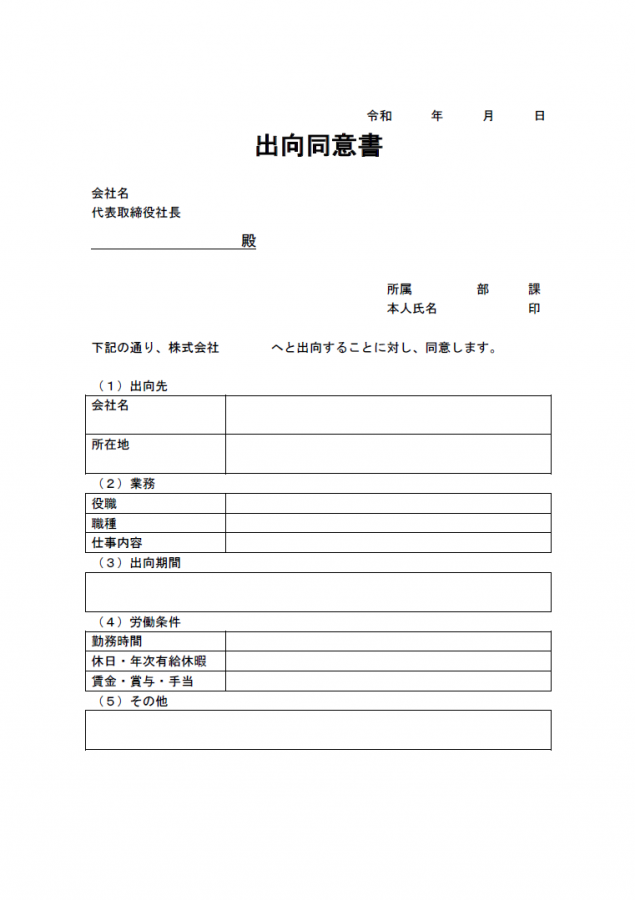

出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。

出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。

在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

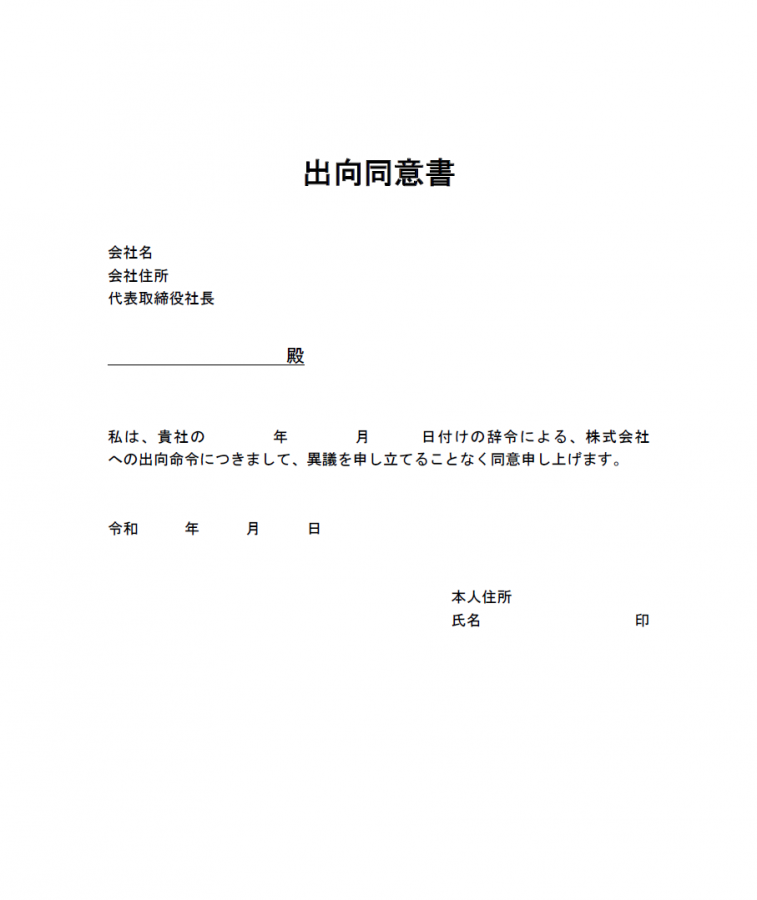

出向同意書(サンプル1)

出向同意書の書式文例です。

出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。

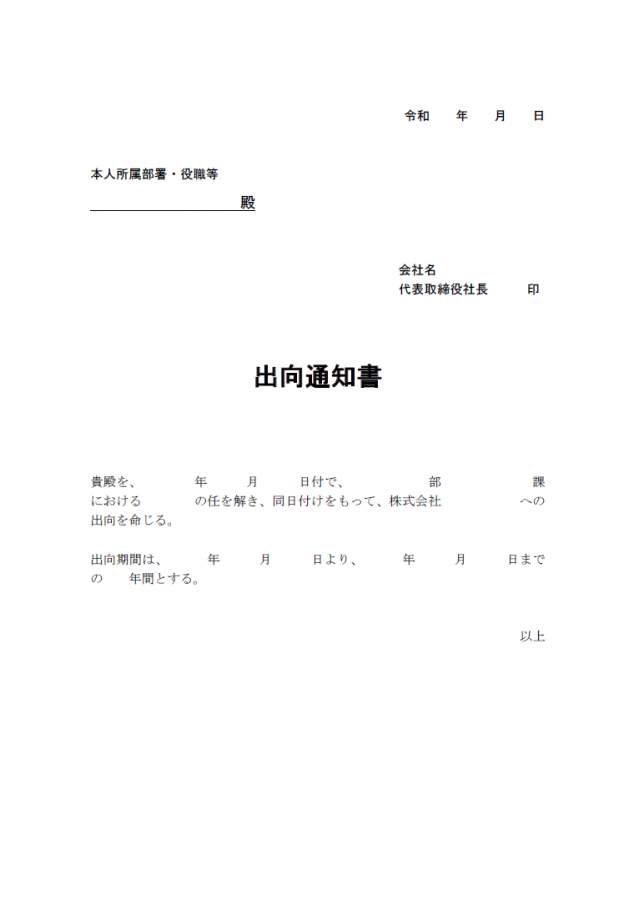

出向通知書・出向命令書(サンプル1)

出向通知書・命令書の書式文例です。

出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、「労働契約法14条」の定めに則って、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。

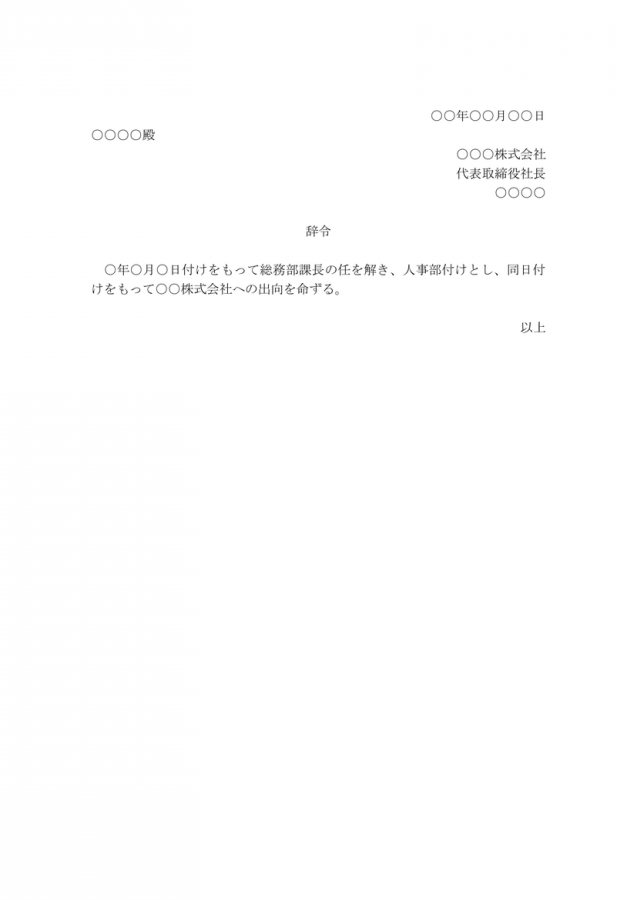

出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント