代休日を予め指定する取扱いルールについて

代休日の取得ルールについてのご相談です。

弊社は「代休日は無給」とすることは賃金規程で定めておりますが、代休日の運用については従来から特段のルールを設けていません。よって、急な病欠を代休日とする等、現状、社員の都合により運用されている事例があり、しっかりと規定したいと考えております。

一案として「代休日は休日出勤から1ヵ月以内の日を予め定めて取得する。代休日の変更は1回に限り認める」という主旨の規定を設けることについて、何か問題はありませんでしょうか。(ほぼほぼ休日振替のようにもなってしまいますが…)

宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/08/05 11:44 ID:QA-0156363

- さんずいさん

- 千葉県/その他メーカー(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

代休ルールは会社で規定できますので、ご記載の内容が法令的に問題が生じる

ものではありません。規定化することにより実施は可能です。

なお、あくまで代休ですので休日出勤時の割増賃金は必要です。ご留意ください。

但し、ご指南されている通り、内容的には振替休日とほぼ同じである為、

仮に貴社に振替休日が規定されているのであれば、違いの明確化が必要です。

振替休日が規定されていなければ、記載の運用も可能だと思案いたします。

投稿日:2025/08/05 14:16 ID:QA-0156371

相談者より

ご回答ありがとうございました。

振休規程はありますが、混乱が生じないよう丁寧に区分けして説明したいと思います。

投稿日:2025/08/05 16:41 ID:QA-0156401大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1. 確認:「代休」と「振替休日」は法的に異なる

項目→代休(代休日)→振替休日

定義→事後的に休日出勤した分の休みを与える→事前に休日と労働日を入れ替える

割増賃金→必要(休日出勤に該当)→原則不要(振替済み)

法的根拠→労基法には明文なし(実務運用上)→労働基準法第35条・通達あり

実務例→休日出勤後に休みを取得→「今週日曜出勤→水曜を休みにする」など

→ 今回のご相談は「代休日」=休日出勤の後に取得する性格なので、割増賃金の支払は必要な前提で検討します。

2. ご提示案の評価

「代休日は休日出勤から1ヵ月以内の日を予め定めて取得する。代休日の変更は1回に限り認める」

この運用は、法的に特段の問題はなく、合理的・現実的なルールとして運用可能です。

以下の観点で整理します。

(1)「取得期限を1か月以内に限定」:適法・適切

時間が経つと休日出勤と代休日の因果関係が曖昧になるため、1ヵ月以内に取得させるのは妥当です。

取得しない場合の扱い(失効扱い or 有給休暇として扱う 等)も規定しておくとより明確です。

(2)「取得日を事前に定める」:実務的に有効

「予め取得日を決める」ことで、勤務管理・人員配置も計画しやすくなります。

業務運営上の支障があれば、会社側から調整(変更)を指示できるようにしておくのもおすすめです。

(3)「変更は1回まで」:適法・実務的に許容

変更回数に制限を設けること自体、違法ではありません。

ただし、柔軟に対応できるよう「やむを得ない事情がある場合はこの限りでない」と例外規定を入れると、社員側の納得感も増します。

3. 規定案(モデル)

以下にモデル規定を記載します。御社の賃金規程または勤務管理規程の中に組み込む形で使用可能です。

【代休日の取扱い】(規定例)

第○条(代休日)

1.会社の業務命令により法定休日に出勤した場合、当該勤務日数に応じた代休日を与える。

2.代休日は、休日出勤日から1ヵ月以内の日を、本人と会社が協議のうえあらかじめ定め、これを取得するものとする。

3.代休日の取得日を変更する場合は、本人からの申出により1回に限り変更を認める。ただし、会社が認めたやむを得ない事情がある場合はこの限りではない。

4.代休日は、賃金の支払いを行わない無給の休暇とする。ただし、法定休日に出勤した場合は、労働基準法に基づき割増賃金を支給する。

5.代休日を取得しないまま1ヵ月を経過した場合は、当該代休日の権利は消滅する。ただし、会社が特に必要と認めた場合は、別途取得日を設けることができる。

4. 実務アドバイス

現状のように「病欠を代休扱いにする」運用は、勤怠管理上の混乱を招きやすく、明確な区別が必要です。

(病気欠勤は「欠勤」または「年休」、代休は「会社と事前に定めた日」と明記)

勤怠管理表や勤怠システムに「代休日(無給)」の区分を設け、他の休暇と明確に区別することも推奨されます。

上記のような規定を就業規則に追加する場合は、従業員代表との協議・意見聴取が必要となります(労基法90条)。

5. まとめ

検討項目→法的評価→実務ポイント

代休日取得期限を1ヶ月以内に設定→〇 妥当・合法→因果関係と計画性が明確になる

取得日の事前決定→○ 有効→勤務計画と調整が可能に

変更回数制限(1回まで)→○ 制限自体は合法→ただし例外規定を設けると運用柔軟

病欠を代休に充てる運用→× 不適切→休暇の趣旨が異なり、勤怠が曖昧に

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/05 14:21 ID:QA-0156373

相談者より

ご回答ありがとうございます。

モデル規定までご教示頂き、大変助かります。参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/08/05 16:46 ID:QA-0156403大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

不利益変更

【御相談】

「代休日は休日出勤から1ヵ月以内の日を予め定めて取得する。代休日の変更は1回に限り認める」という主旨の規定を設けることについて、何か問題はありませんでしょうか。

【回答】

(1)従来は自由に代休を取得できていたところ新たに規制(制限)が課されることから、当該規定の新設は「労働条件の不利益変更」に該当するものと考えられます。

(2)このため、当該規定の新設については、労働契約法第8条に基づく労働者との合意、若しくは、労働契約法第10条(就業規則による労働契約の内容の変更)の要件(労働条件の変更の必要性、労働者の受ける不利益の程度、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況等に照らして合理的なものであること)を満たすことが必要であると考えられます。

(3)一方、本件規定新設の趣旨は、労働者の健康が確保されるよう代休の適切な取得を図ろうとするものであると推察されます。そうであるならば、上記(2)の「変更の必要性」に基づく「代休が速やか確実に取得されるための会社側の措置・配慮事項」や、上記(2)の「労働者の受ける不利益の程度」を踏まえた「万一取得することができなかった場合の救済措置」についても合わせてルール化することが有益であると考えられます。

投稿日:2025/08/05 15:54 ID:QA-0156390

相談者より

ご回答ありがとうございました。

不利益変更との着眼点はありませんでした。運用を始める際は、丁寧に説明したいと思います。

投稿日:2025/08/05 16:48 ID:QA-0156406大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、代休は会社が任意で定めて運用する制度になります。

そして、代休日の変更を認める時点で振替休日とは異なりますので、示された内容でも特に差し支えございません。

投稿日:2025/08/05 18:56 ID:QA-0156414

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/06 09:46 ID:QA-0156442大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

- 渡井 保仁

- 渡井マネジメントオフィス 代表

ご相談の件、以下のとおり回答いたします。

本件の問題点は、代休が「社員の都合により運用されている」ことにあると思います。代休は、所定休日の労働の代わりに所定労働日に休みを与えるものなので、使用者が代休日を指定することが可能です。しかし、適切な代休日を指定するのに使用者が十分な情報を得ていない場合もあるため、社員の希望も聞いたうえで、代休日を指定するのがよいでしょう。要は、代休日の決定には使用者の承認が必要というルールを確立すべきということです。

「代休日は休日出勤から1ヵ月以内の日を予め定めて取得する。代休日の変更は1回に限り認める」という主旨の規定を設けることは有効です。(他の先生方もコメントされているように、代休についての法的規制はありません。)加えて、使用者が代休日を指定するという原則を明確にして(就業規則等にその旨を規定してもよい)、代休の運用を行なえば、本件の改善が図れるものと思います。

投稿日:2025/08/05 18:57 ID:QA-0156415

相談者より

ご回答ありがとうございます。

代休日の主旨を踏まえて規程を作成し、丁寧に説明したいと思います。

投稿日:2025/08/06 09:48 ID:QA-0156443大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

予め定めるのは、ご認識のとおり振休になります。

代休は必ず付与するのか、従業員から請求があった場合には付与するのか、

あるいは会社が代休を付与するのかも明確にしておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2025/08/05 19:05 ID:QA-0156417

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/06 09:49 ID:QA-0156444大変参考になった

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

何も問題はありません。

いったん休日労働をさせれば、代わりに休みを与えても、「休日に労働させた」ということに変わりはないため、割増賃金は支払う必要があり、割増賃金を支払った以上、それで休日労働への対応は終了します。

したがって、代休を付与するか否かは当事者の自由、付与するとして取得を一定期間に限るとするのも当事者の自由であって、労基法の関知するところではございません。

なお、代休を付与した場合の割増賃金の取扱いについては、結果的には35%の割増賃金を支払えば良いということになりますが、法律上は、①休日出勤日賃金の135%を支払う、②代休日賃金の100%を控除する、つまり、+135%-100%=+35%という計算が行われていることになります。

ただし、この計算式が成り立つためには休日出勤した日と代休の日が、同一の賃金計算期間内である必要があります。

賃金計算期間が異なっていたいた場合は、休日出勤させた日の属する賃金計算期間を対象にした賃金で、135%を支払い、代休となった日の属する賃金計算期間を対象に支払われる賃金から、代休の日の賃金に相当する額(100%)控除するということになります。

その理由は、賃金計算期間が異なっていれば、上記の①②の手順を同時に行い、通常労働分の賃金を精算することは労基法24条に違反することになるため、このように取り取り扱わざるを得ない、ということです。

投稿日:2025/08/06 08:39 ID:QA-0156428

プロフェッショナルからの回答

対応

代休の主旨からして問題ない設定でしょう。

休出や残業はすべて会社の指示と許可で行うものですから、普段の残業等でも社員の勝手な運用が無いかチェックしてみて下さい。

投稿日:2025/08/06 12:34 ID:QA-0156458

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

代休の取得について 弊社では、休日に6時間以上勤務し... [2011/03/01]

-

代休時緊急呼出について 代休取得した日 [2022/03/02]

-

代休について 休日出勤をさせた際の『代休』の取... [2010/03/22]

-

半日代休について 半日代休について就業規則に記載し... [2022/06/06]

-

代休の先取りについて 代休についてご教示願います。代休... [2017/12/21]

-

代休について 代休は、休日以外の時間外労働にも... [2008/08/15]

-

代休の取得時間について 当社では、休日労働だけでなく、時... [2008/10/22]

-

代休について いつも本稿にて勉強させて頂いてま... [2009/02/13]

-

代休を取った後、代勤を行うことは可能でしょうか? 通常は休日に代勤を行ったため、代... [2017/09/15]

-

代休の取扱いについて 現在、弊社では代休の取扱い期限に... [2021/03/28]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

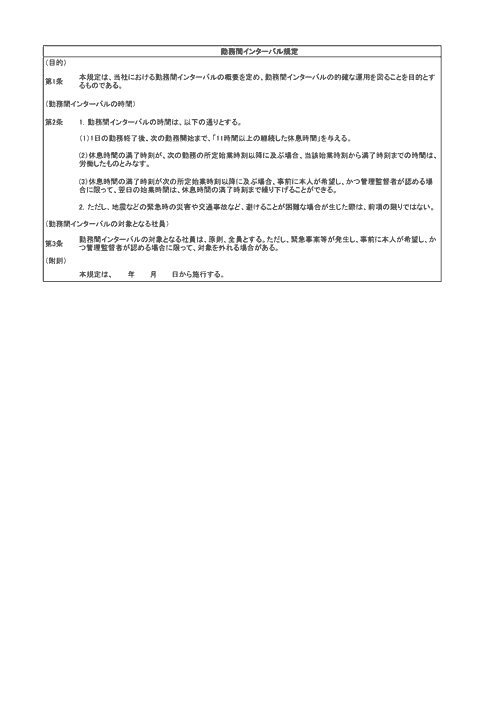

勤務間インターバルの規定例

勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。

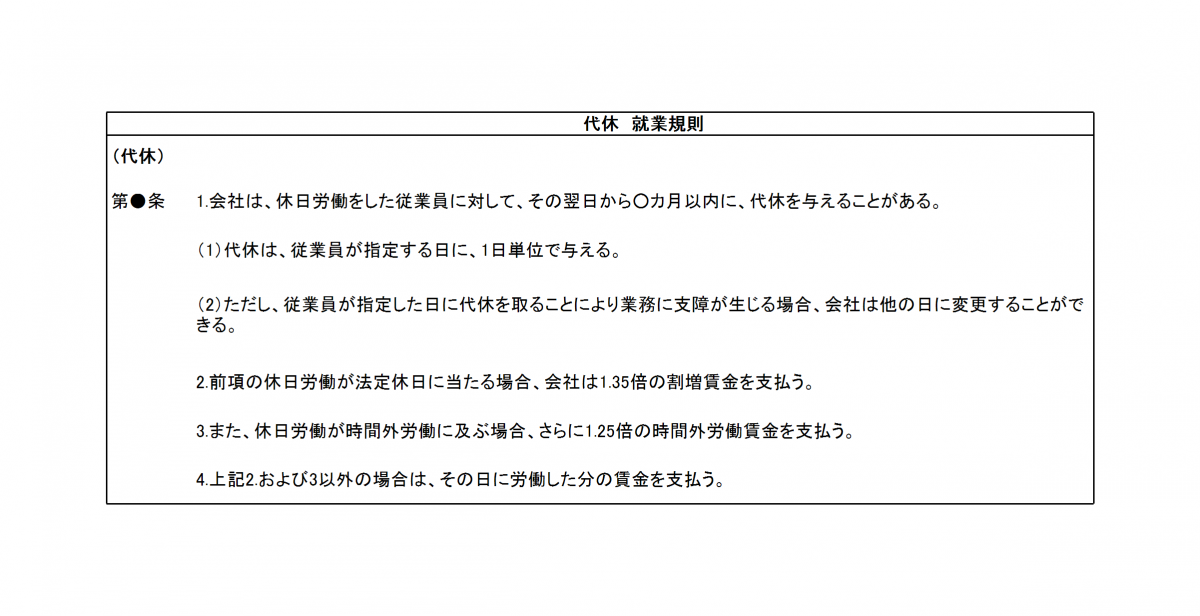

代休の就業規則

代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。

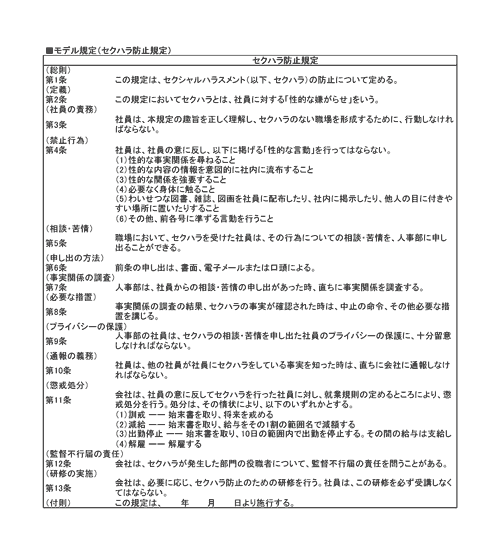

セクハラ防止規定(モデル規定)

セクハラ防止に関するモデル規定です。禁止する行為と、懲戒処分の程度を含んでいます。

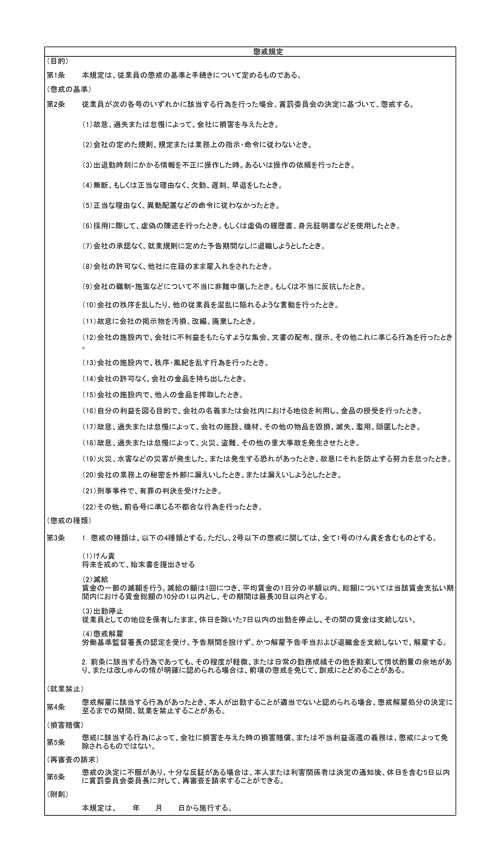

懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント