1か月単位の変形労働時間制・総枠を超える労働時間のシフト組み

1か月単位の変形労働時間制で働いています。職場は慢性的な人員不足で、平均週40時間だけでは毎日に必要なシフト枠がすべて埋まりません。そこでシフト表を2回に分けて配付するやり方が案になっています。

まず第1のシフト表(初期設定分)として、変形期間より前に変形期間の総労働時間が法定労働時間の総枠いっぱいにおさまるシフト表を発行します。

その後(変形期間開始より前に)、人員不足分の穴埋めに必要な追加の出勤日を書いた第2のシフト表を残業分として追加発行します。

第2のシフト表には、第1のシフト表の法定外休日の日に対し残業で出勤勤務するシフト勤務分が記入されています。つまり変形期間より前に行われる勤務変更となります。

形式的には第1のシフト表が通常の勤務時間の指示となり、第2のシフト表が残業勤務時間の指示となります。残業の理由が慢性的な人員不足という会社都合なので、変形期間に入ってからの勤務変更は避けています。

さてこの案(やり方)には法に反する部分がないのでしょうか?

私には法の主旨に反する脱法行為ではないかと思っています。

投稿日:2025/04/14 18:23 ID:QA-0150981

- Aviarさん

- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 3001~5000人)

この相談を見た人はこちらも見ています

-

みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間分のみなし残業代(125%)を支給しております。みなし残業の30時間の中には、30時間分の残業代、平日深夜、休日、休日深夜... [2009/05/15]

-

翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]

-

時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰しまして、休憩1時間を含め1日7時間勤務となりました。ただ、時間通りにあがることはほぼほぼ難しく、毎日30分~1時間ほどの残... [2017/06/07]

-

休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問させてください。当社は土日はお休みなのですが、たとえば金曜に残業をして、そのまま土曜の深夜2時まで残業した場合、土曜になって... [2008/06/24]

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、残業時間の指示の具体的な時期については特に決められておりません。

従いまして、御社の場合ですと、第1のシフトを変形労働時間制の基本の勤務内容とされた上で、第2の残業時間について事後変更の場合と同様に時間外割増賃金がきちんと支給されていれば、直ちに違法性は生じないものといえるでしょう。

但し、毎回このような運用をされ続けているとなりますと、実態としまして変形労働時間制が形骸化している事に相違はないですし変形労働時間制のメリット自体も乏しくなりますので、現行の業務運営自体を見直しされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/04/15 09:50 ID:QA-0151025

相談者より

ありがとうございます。

職場でも採用の努力はしているようですが、退職者も多く慢性的な人手不足が続いている職場です。したがってこのような運用で形骸化した1か月単位の変形労働時間制がおそらくずっと続いてしまうだろうと考えています。そのような場合にも法律的には問題はないのでしょうか?

今回の運用案は、残業込みのシフト表で働かせ、るのはまずいから、それをなくしたということです。実質的にはどこが残業部分なのかが明確になるだけのことで残業込みのシフト表で働かせるのとあまり変わりありません。

なお、職場は24時間のサービスを提供する職場なので、1日8時間を超える労働が残業割増なく行えるというだけで1か月単位の変形労働時間制のメリットは充分大きいです。

投稿日:2025/04/15 17:26 ID:QA-0151055参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問のケースですが、変形労働時間制の場合においても、

時間外労働が生じることは認められております。

但し、変形労働時間制であっても月単位や年単位、週単位の所定労働時間の

上限を超えた場合は、時間外労働手当(残業代)を支払わなければなりません。

別の表現をしますと、正確な賃金の支払いがあれば、直に法令に抵触する問題

ではございません。(勿論、36協定の範囲内での時間外労働が前提です。)

一方、現状況が続きますと、貴社に対する社員の不信不満感が膨れ上げります。

根本、人手不足による他の社員の過重労働は、会社のマネジメント問題ですので、

あくまで一時的な状態として捉え、人手不足が継続されないよう、

採用を急ぎ行っていただければと思います。

投稿日:2025/04/15 10:16 ID:QA-0151028

相談者より

ありがとうございました。

この運用がずっと続いた場合、法に抵触するのでしょうか?

1か月単位の変形労働時間制のシフト勤務職場をを月給制の勤務者で行う場合、平均週40時間ピッタリの勤務シフトが組めれば理想ですが、実際にはピッタリにはなりません。

その場合、法に沿って平均週40時間を少々下回るだけの人員を確保するよりも、平均週40時間をわずかに上回る程度まで人員を確保して、残業込みの設計でシフトを組む方が職場全体の人件費は安くなります。

だからもしもこの運用が合法であれば、会社は平均週40時間をギリギリ上回る程度の人員を確保して、残業代を支払うことを前提に変形労働時間制を続けていくのではと懸念しています。

投稿日:2025/04/15 18:28 ID:QA-0151064参考になった

プロフェッショナルからの回答

第1+第2シフト方式は合法か?× 法形式に則っていても、実質的には「脱法的運用」とされるリスクが高い

変形労働時間制の要件は守られている?実質的に常に残業が前提となる運用は、制度の趣旨に反する

是正の方向性は?あらかじめ業務量に応じた確定シフトの提示+制度の見直し

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

ご相談内容を整理いたしますと

概要の整理

1か月単位の変形労働時間制を導入中

第1のシフト表(法定労働時間内):変形期間開始前に通知 → 形式的に適法

第2のシフト表(追加出勤):同じく変形期間開始前に通知 → 「残業」として扱う

追加勤務の理由:慢性的な人員不足(会社都合)

1.結論(要点)

ご指摘のとおり、このやり方は形式上の体裁を整えているだけで、法の趣旨(変形労働時間制の適用要件)に反する可能性があります。

「脱法的な運用」と評価されるリスクが高いと思います。

なぜ問題があるのか?

(1) 変形労働時間制の本来の趣旨とは?

「業務の繁閑に応じて、労働時間をあらかじめ調整することで、効率的に法定労働時間を運用できる制度」

本来の変形労働時間制では、「変形期間が始まる前に、全体の労働時間を確定したシフトで通知」しなければなりません。

(2) 第1シフトで「全枠埋める」は体裁だけ?

実際には、会社は「第2のシフト(追加勤務)」をあらかじめ想定しつつ、形式上は「法定内」に収めた第1シフトを通知しています。

これは、「変形時間内に残業があることを前提に構成されている」という矛盾した前提です。

法の主旨は「残業の発生はあくまで例外的」であるべきという点に反します。

(3) 「残業ありき」の設計は脱法的とされやすい

裁判例や行政の考え方では、

「変形労働時間制を導入しているにもかかわらず、常態的に残業を発生させている場合」

「業務量を見越して意図的に残業前提でシフトを組んでいる場合」

→ 変形労働時間制が無効と判断され、残業全額に割増賃金が必要になる可能性が高いとされています。

4,さらに深刻なリスク

リスク 内容

×変形労働時間制が無効とされる→ 割増賃金が通常勤務にもさかのぼって発生(最大2年分+遅延損害金)

×労働基準監督署の是正対象→ 脱法的運用と見なされ、使用者責任を問われる可能性あり

×従業員からの労使紛争のリスク→ 残業代請求、未払い賃金訴訟へ発展しやすい

5.改善のための代替案(実務的対応)

変形期間開始前に、実際の業務量に基づいた正確なシフトを確定・通知 → シフト変更が常態化するような構成は避ける

慢性的な人員不足への対応は「制度」ではなく「人員配置・業務設計」で解消 → 労働時間制度で穴埋めをすると、労働法違反に問われやすい

変形制が現実に即していないなら、固定労働時間制やフレックス制への見直しも検討

6.まとめ

質問 回答

第1+第2シフト方式は合法か?× 法形式に則っていても、実質的には「脱法的運用」とされるリスクが高い

変形労働時間制の要件は守られている?実質的に常に残業が前提となる運用は、制度の趣旨に反する

是正の方向性は?あらかじめ業務量に応じた確定シフトの提示+制度の見直し

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/15 16:53 ID:QA-0151052

相談者より

ありがとうございます。

やはり今回の運用は脱法的というところですね。

実はこれは私の思う職場の変形労働制の問題のうち、ひとつを取りあげたに過ぎません。

今回触れていない問題によって職場(会社)の就業規則や運用の設計を変形労働時間制の法令等に沿って変える必要があると思っています。

ですがそれだけでは済まず、今回触れた脱法的状況を解消するには人員まで見直す必要があるということがわかりました。

投稿日:2025/04/15 18:49 ID:QA-0151065大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、先に回答差し上げました通りですので、継続してこのような運用になるようでしたら、御社で見直しを検討されるべきといえます。実際に法令違反になるか否かについては、問題の性質上解釈の域となりますので、この場で確答までは出来かねます件ご了承下さい。

投稿日:2025/04/15 17:47 ID:QA-0151058

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/15 20:33 ID:QA-0151069参考になった

プロフェッショナルからの回答

1か月単位の変形労働時間制

以下、回答させていただきます。

1か月単位の変形労働時間制については、予め、シフト表などで、労働日ごとの労働時間を定める必要があります。その際、平均して、1週間あたりの労働時間が40時間を超えないよう設定しなければならないとされています。

本件は、実質的にこの要件を満たしていないのではないかと認識されます。

(ご参考)

厚生労働省のリーフレット

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf

投稿日:2025/04/16 06:53 ID:QA-0151072

相談者より

回答ありがとうございます。

そのとおりで実質的に変形労働時間制の要件を満たしていません。

ですが形式的には、厚労省の通達(基発)や判決内で変形労働制の無効理由を直接踏んでいないように思えます。もしも白黒はっきりさせようと思ったら裁判しかないかもしれない、と思えてきました。

厚労省のリーフレットへのリンクありがとうございました。文書自体は既に手元にあったものですが、改めて読み直してみます。

投稿日:2025/04/16 23:19 ID:QA-0151122参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間分のみなし残業代(125%)を支給しております。みなし残業の30時間の中には、30時間分の残業代、平日深夜、休日、休日深夜... [2009/05/15]

-

翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]

-

時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰しまして、休憩1時間を含め1日7時間勤務となりました。ただ、時間通りにあがることはほぼほぼ難しく、毎日30分~1時間ほどの残... [2017/06/07]

-

休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問させてください。当社は土日はお休みなのですが、たとえば金曜に残業をして、そのまま土曜の深夜2時まで残業した場合、土曜になって... [2008/06/24]

-

法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の法定内残業(所定外で100%支払う分)はみなし残業に含めることはできますでしょうか。 [2018/08/03]

-

半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質問させてください。当方では月30時間分の残業代を支給しております。残業代は、時給×1.25×30時間で算出しております。半... [2017/02/28]

-

午前半日有休、午後出勤残業の場合の残業代はどうなる? 下記のような勤務をした場合、残業代は支払わなければ、ならないと思いますが、法律上、どうでしょうか?午前中は通院のため、半日有給休暇。午後は通常勤務。定時後... [2008/07/17]

-

シフト勤務について シフト勤務についてなのですが、時給で1日8時間勤務の場合、日々の時間外はつけているのですが、法定内時間を考えた場合、1週間続けてお仕事をしたとき、労働法で... [2005/06/14]

-

深夜残業における休憩 普通残業から深夜残業になったとき、連続して業務をやることになりますが、その場合、何時間勤務したら休憩を何分与えなければならないという規則はあるのでしょうか... [2005/03/28]

-

みなし残業について

みなし労働について みなし残業を導入する事で、使用者にみなし労働たから残業するようにと残業指示を出すことは可能でしょうか?特に昨今は休業のこともあり、休業以外の出勤日は残業さ... [2020/06/27]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

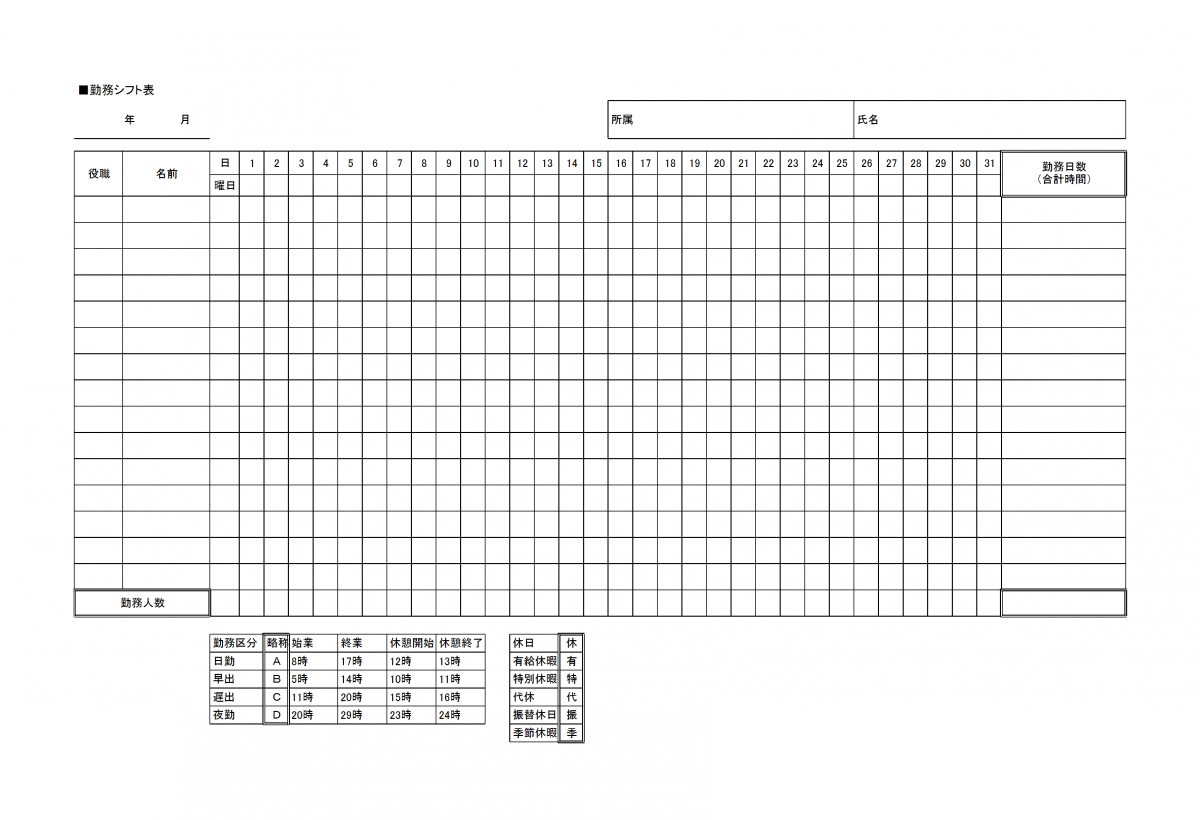

勤務シフト表

シフトの時間調整をするための表です。

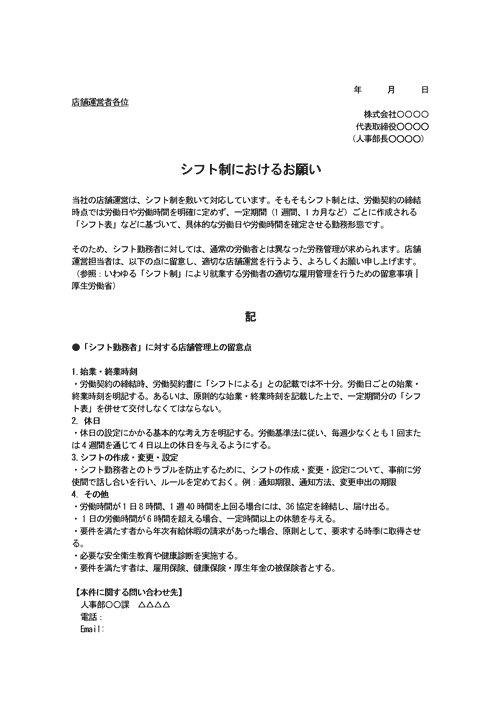

シフト制における注意文

シフト制で雇用する従業員がいる事業所に対して、シフト制の運用に関する注意点を周知するための文例です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント