26業務と自由化業務(一般派遣)の違いについて

いまいち26業務と自由化業務の区別がピンときませんので教えて頂きたく存じます。

両者とも派遣期間が3年ということは分かっているのですが、3年を超えた場合は26業務も自由化業務も両方とも派遣労働者へ「雇用契約の申込みをする義務」が発生するのでしょうか?

また、自由化業務は絶対に正式雇用にしなければならないという話を聞きましたが本当でしょうか?

投稿日:2010/03/01 16:06 ID:QA-0019534

- ワタベさん

- 東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

《 自由化 》 という表現が理解を難しくしている

■ 自由化業務とは、一般的な人材派遣業務を指します。この 《 自由化 》 という表現が邪魔になって理解し難くなっています。元来、派遣は、ソフト開発等、政令で定める専門的業務に限られていましたが、04年の法改正により、製造業務等も認められることになりました。同時に、専門的業務(政令26業種)と他の特定の業種は、派遣期間の制限がなくなりましたが、新しく認められた、それ以外の業種は、派遣期間が1年から最長3年までの制限になりました。この 《 自由化 》 とは新たに派遣が自由に行なわれることになった意味です。

■ 《 自由化 》 とは、派遣受入れ期間の制限のない「26業務等」以外の業務も、自由に派遣を行えることになったという点では、その通りでしょうが、派遣受入れ期間の制限のない26業務に比べ、最長3年いう制限がある点では、《 自由 》 は制限的で誤解を生みやすいですね。派遣法では、40条の3~5が対象条文ですが、自由化業務という表現は使われていません。

■ 次に、「雇用契約申込義務」ですが、いずれの場合も、雇用申込みが発生しますが、例えば、申込時点は、26業務では、3年を《超えて》期間継続して役務の提供を受けていてもよいが、自由化業務では、《 抵触日の前日迄 》 でなければならないなど、義務を生ずる状況などに違いがあります。詳細は、上記、40条の3~5を参照していただきたいと思います。

■ 最後に、「自由化業務は絶対に正式雇用でなければならない」との意味は分かりかねますが、法では、「雇用契約の申込みをしなければならない」とされていますので、当然、正式雇用だと理解しています。逆に、正式ではない雇用とはどのような雇用形態なのか分かりません。

投稿日:2010/03/02 10:55 ID:QA-0019555

相談者より

投稿日:2010/03/02 10:55 ID:QA-0037638大変参考になった

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

26業務について 26号業務内で2つ以上の業務を行... [2007/02/06]

-

派遣者正規雇用について 派遣者正規雇用に必要な派遣元と派... [2017/05/17]

-

常用型派遣について いつも利用させていただいておりま... [2013/12/26]

-

派遣社員を雇用後に派遣先で働くことについて 派遣社員と同じ現場で派遣先に業務... [2014/11/18]

-

特定派遣について 特定派遣について判らない点があり... [2008/06/03]

-

同一業務について 派遣先は同一業務について派遣元事... [2006/09/06]

-

一人で複数の26業務に就くのは可能か。 現在2号業務で受け入れている派遣... [2010/09/03]

-

自由化業務の派遣受入期限について 26業務以外の業務において継続的... [2007/05/31]

-

派遣会社との業務委託 派遣会社が業務委託した人(個人事... [2024/11/13]

-

自社社員の派遣について 現時点で派遣法の改定が滞っていま... [2015/06/12]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

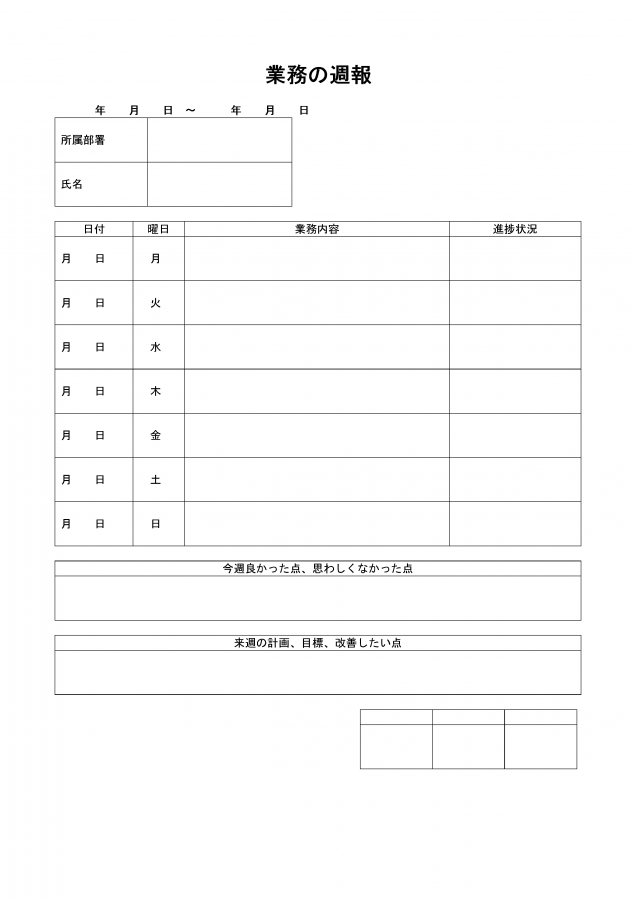

業務の週報

週次で業務を報告するためのテンプレートです。

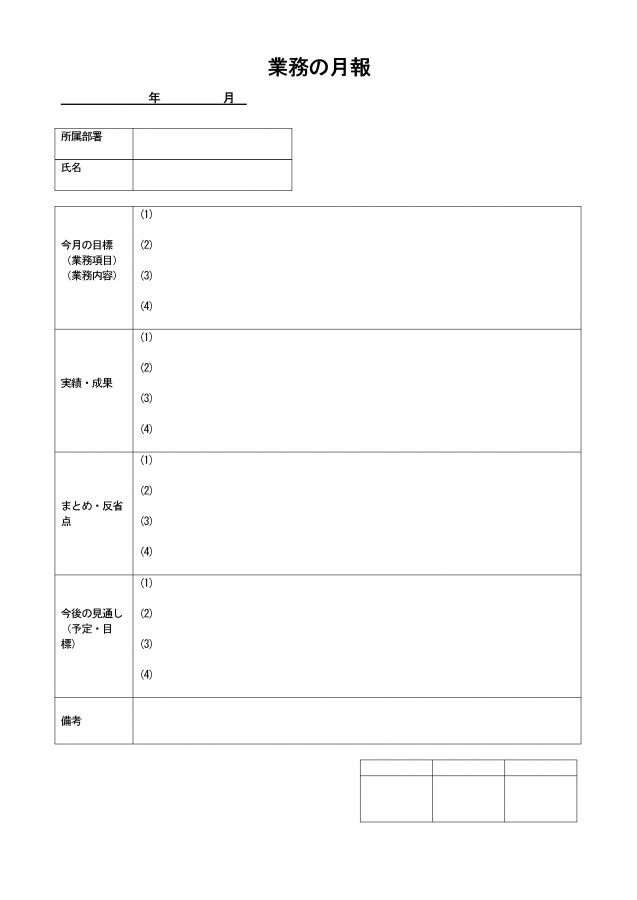

業務の月報

業務を月単位で上司に報告する際のテンプレートです。振り返り用としても使えます。

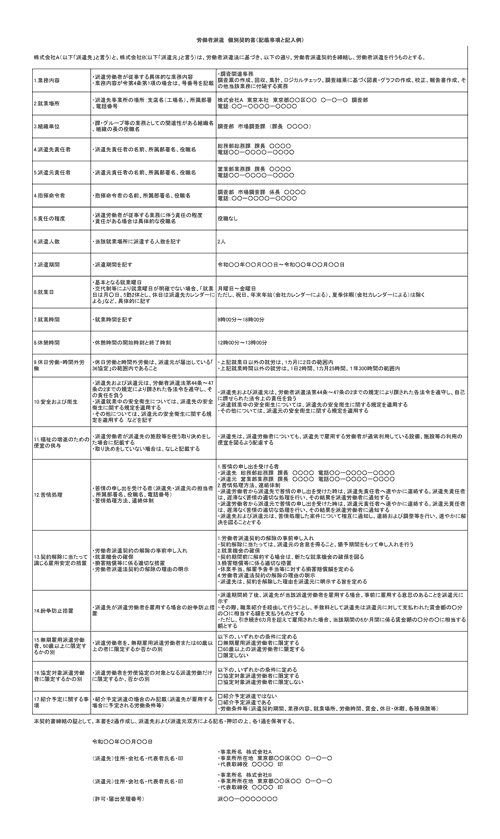

労働者派遣個別契約書

労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。

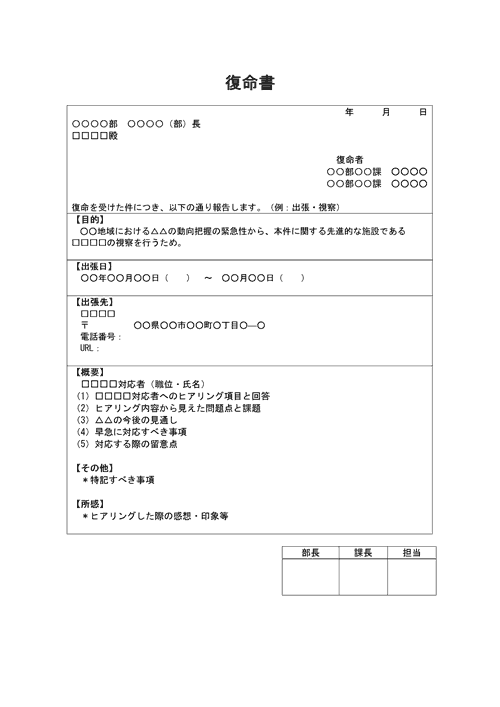

復命書

業務内容を報告するためのテンプレートです。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント