年休5日取得義務の対象に40時間の時間休取得は該当しますか

いつも相談内容拝見して勉強させていただいております。

年休5日取得義務がありますが、この場合、40時間の時間休を取得すると、5日取得させたことになりますでしょうか?

労基法には特に明記がないと思います。

また、これは、本人が自分から時間休を取得しているのであって、会社側が時期指定をしているものではありません。

本人の都合で、時間休を取得しているのが、40時間ある場合です。

「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」のパンフレットの4ページの最下段に、

「(※)時間単位年休及び特別休暇は、2019年4月から義務付けられる「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の対象にはなりません」と書いてあります。

これは、40時間自主的に取得しても、5日取得したことにならない、という解釈になりますでしょうか?

それとも、1時間の時間休を取得しても、1日取得したことにならない、という意味であって、40時間取得すれば、5日取得したことになる、と言えますでしょうか?

条文等の根拠も明示していただき、ご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/02 15:54 ID:QA-0154801

- akiyasutoukoさん

- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)

この相談を見た人はこちらも見ています

-

繰越分の年休が0.5日のときに年休を1日取得した場合 繰越分の年給0.5日でのときに年休を1日取得した場合、繰越分の0.5日と付与分の0.5日を消化して1日としてよいのでしょうか。それとも、繰越分の0.5日は... [2023/10/28]

-

年次有給休暇の5日取得義務について 有休の5日取得義務についての質問です。そもそも付与が5日しかない場合の対応は定められているのでしょうか?注意すべき点があればご教示下さい。よろしくお願い致... [2021/03/24]

-

4週4日を取得できない場合の対応 [2011/03/14]

-

パートタイマーの年次有給休暇の取得時間について パートタイマーの年次有給休暇(以下「年休」と呼ぶ)の取得時間を質問させて頂きます。 以下の通りの勤務時間のパートタイマーがいたとします。日:法定休日月:... [2025/01/14]

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

厚生労働省のパンフにも、Q&Aで、

「なお、時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず、労働者が自ら取得した場合にも、その時間分を5日から控除することはできません。」と明記されていますし、

通達(基発1228第15号)H30.12.28のP10問3に記載されています。

これは、リフレッシュという有休の目的から、

時間単位の細切れ有休ではあくまで例外としているからです。

投稿日:2025/07/02 18:41 ID:QA-0154818

相談者より

ご回答ありがとうございます。

パンフレットも確認いたしました。

よく理解できました。

根拠も含めご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/07/03 10:33 ID:QA-0154852大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論

時間単位で40時間の年休を自主的に取得しても、「5日取得義務」を達成したことにはなりません。

なぜなら、「時間単位年休」は法定の「5日取得義務」のカウントには含められないと、厚労省の通達で明確にされているためです。

2.法的根拠と通達等の出典

▼ 労働基準法第39条(年次有給休暇)

第39条第7項により、年休のうち5日については使用者が時季を指定して取得させる義務があります(ただし、労働者が自ら取得した分はその義務に含まれる)。

▼ 厚生労働省通達(平成30年基発0710第1号・2018年7月10日)

この通達の中で、以下のように明示されています:

「年次有給休暇の一部を時間単位で付与する制度を導入している場合においても、使用者による時季指定義務の対象となるのは、日単位の年次有給休暇に限られる。」

つまり、

労働者が時間単位で自主的に取得した年休は、5日取得義務のカウントには含まれないという明確な位置づけです。

▼ 厚生労働省パンフレット(ご質問にある資料)

「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」(2019年4月)

4ページの脚注:

※ 時間単位年休及び特別休暇は、2019年4月から義務付けられる「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の対象にはなりません。

この記載は、

「1時間=1日とカウントできない」

「時間単位の取得はそもそも5日取得義務の対象外」

という両方の意味を含んでいます。

3.では「1時間でも取れば1日取得とみなせる」のか?

→ いいえ、時間単位年休は、そもそも「日単位」として換算してカウントすることが認められていません。

例えば、1日所定労働時間8時間の人が、時間年休を合計40時間取ったとしても、5日取得とは見なされません。

4.使用者の義務(5日取得義務)を達成するには

労働者が自発的に日単位で5日以上年休を取得した場合 → 使用者の義務は消滅(第39条7項ただし書)

労働者が時間単位だけで取得している場合 → 日単位での取得がない限り、義務は未達成

したがって、5日取得義務を確実に果たすには、日単位で5日分取得させる必要があります。

5.実務上の対応アドバイス

時間単位年休を利用している従業員には、「5日取得義務の対象外であること」を事前に周知。

日単位での取得が5日未満の場合、会社側から時季指定で不足分を取得させる必要があります。

勤怠システム上も、「日単位」と「時間単位」の取得日数を別管理にすることが望ましいです。

6.まとめ

項目→回答

時間単位年休(40時間)の取得で5日取得義務は達成されるか?→達成されません

時間単位年休は5日取得義務のカウントに入るか?→含まれません(厚労省通達に明記)

必要な対応→日単位で5日分取得させる or 不足分は使用者が時季指定する

以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/07/02 18:49 ID:QA-0154821

相談者より

ご回答ありがとうございます。

通達とパンフレットも確認いたしました。

よく理解できました。

根拠も含め丁寧なご解説をいただき、ありがとうございました。

投稿日:2025/07/03 10:35 ID:QA-0154853大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

【結論】は、時間単位年休は、会社が義務を履行すべき、年5日の年次有給休暇

取得の対象としてカウントできません。

したがって、仮に従業員が自主的に40時間(=8時間×5日分)を時間単位で取得しても、5日取得したとはみなされません。

【根拠】は、労働基準法第39条第7項により、使用者は10日以上の年休が付与

された労働者に対して「5日」を「日単位」で時季指定取得させる義務がありま

す。この「5日」は、「1日単位」または「半日単位」で取得したものに限って、

カウントされます。時間単位年休は対象外です。

厚生労働省パンフレット、「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解

説」においても、「時間単位年休及び特別休暇は、年5日の年次有給休暇の確実な

取得の対象にはなりません。」旨が記載されております。

また、通達上(基発0123第1号(平成31年1月23日))においても、

取得義務のある年5日の年次有給休暇については、労働基準法第39条第4項に基づく日又は半日単位で取得したものに限る。とされております。

以上が根拠となります。

投稿日:2025/07/03 07:45 ID:QA-0154836

相談者より

ご回答ありがとうございます。

パンフレットも確認いたしました。

ただ、通達(基発0123第1号(平成31年1月23日))はネットで調べましたら「特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める

性能等の一部を改正する告示の適用等について」となっていましたので、内容が違うのかなと思いました。が、他の先生からの通達の番号で、内容は確認できました。

ご丁寧なご回答、ありがとうございました。

投稿日:2025/07/03 10:38 ID:QA-0154854大変参考になった

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

年次有給休暇の時季指定義務に関する行政通達(平成30,12,28 基発1228号)において、

(半日単位・時間単位による時季指定の可否)

問3 法第39条第7項の規定による時季指定を半日単位や時間単位で行うことはできるか。

答3 規則第24 条の6第1項の規定により労働者の意見を聴いた際に半日単位の年次有給休暇の取得の希望があった場合においては、使用者が法第39条第7項の年次有給休暇の時季指定を半日単位で行うことは差し支えない。この場合において、半日の年次有給休暇の日数は0.5 日として取り扱うこと。 また、法第39 条第7項の規定による時季指定を時間単位年休で行うことは認められない。

とあり、これが根拠になります。

要は、労働者が自ら5日(暦日単位)の有給休暇を取得した場合は使用者の時季指定は不要、3日取得した場合は2日の時季指定が必要になりますが、時間単位で40時間(5日分)を取得した場合はカウントされず、別途5日の時季指定が必要になるということです。

投稿日:2025/07/03 08:08 ID:QA-0154839

プロフェッショナルからの回答

ご相談内容について回答いたします

時間単位年休は、年5日の年次有給休暇取得義務のカウント対象にはなりません。

従いまして、たとえ40時間(1日8時間×5日相当)を自主的に取得していたとしても、法定の5日取得義務を満たしたことにはなりません。

このことは、厚生労働省が発行しているパンフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」の4ページ最下段に、「時間単位年休及び特別休暇は、2019年4月から義務付けられる「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の対象にはなりません」として明確に記載されています。

投稿日:2025/07/03 08:57 ID:QA-0154844

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

繰越分の年休が0.5日のときに年休を1日取得した場合 繰越分の年給0.5日でのときに年休を1日取得した場合、繰越分の0.5日と付与分の0.5日を消化して1日としてよいのでしょうか。それとも、繰越分の0.5日は... [2023/10/28]

-

年次有給休暇の5日取得義務について 有休の5日取得義務についての質問です。そもそも付与が5日しかない場合の対応は定められているのでしょうか?注意すべき点があればご教示下さい。よろしくお願い致... [2021/03/24]

-

4週4日を取得できない場合の対応 [2011/03/14]

-

パートタイマーの年次有給休暇の取得時間について パートタイマーの年次有給休暇(以下「年休」と呼ぶ)の取得時間を質問させて頂きます。 以下の通りの勤務時間のパートタイマーがいたとします。日:法定休日月:... [2025/01/14]

-

年5日の年休取得の義務化について 年5日の年休取得が義務化されましたが、例えば入社3年目、10月に年休が発給される社員が4月からすでに繰り越し分の年休を使用している場合は、年5日の取得分... [2019/09/19]

-

時間休の取得について 1日の中で以下の条件で年休を取得する場合、最良の方法は①or②?勤務時間;9:00から17:30(12:00から13:00昼休み)取得する時間;11:00... [2024/05/30]

-

年休の時季指定方法について 年休取得の時季指定について教えて頂きたく。取得義務のある年5日について、年初に年休付与するタイミングで例えば「●●さんは■月に年休を取得してください」など... [2020/11/10]

-

年5日の年次有給休暇の確実な取得の対象判断 [2024/06/28]

-

年休5日取得義務化に伴う退職者への対応について ありがとうございます。本年4月から施行される年休5日取得義務化に関するご質問です。本年4月以降に年休を10日以上付与した後、1年たたずに退職する者でも5日... [2019/02/13]

-

年次有給休暇5日の取り方 義務化の決まった4月以降に有給を5日使っていない社員がいます。本人の残りは5日なのですが、4月前に取得した有給休暇です。この場合、4月以降に5日を使わない... [2020/02/29]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

資格取得支援制度申請書

資格取得支援制度を敷いた際に用いる申請書のテンプレートです。

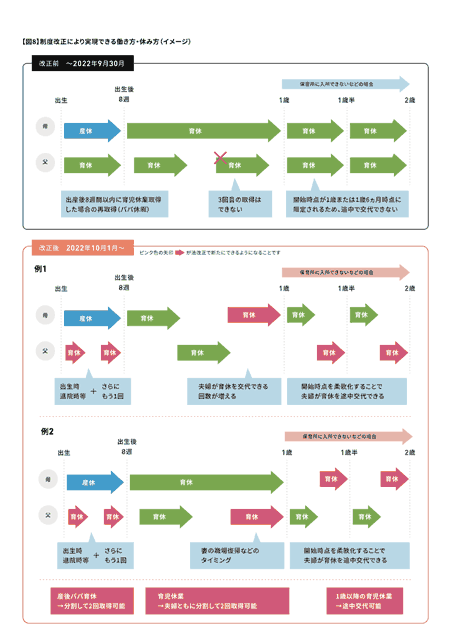

産後パパ育休・育児休業の分割取得の図解

難解な制度である産後パパ育休・育児休業の分割取得を図解したPDFです。従業員への説明用にご利用ください。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント