退職日前に有給を使ってほしい

パワハラ等問題のあった従業員(役職は店長)が退職届を出しました。

色々と他の従業員からパワハラ等について相談を受けていたのですが、最近は、取引先にも会社の不評を言って回っているようです。

1ヶ月後の退職日の届けなのですが、有給、もしくは1ヶ月分の給与を支払うので、出勤をしないでもらいたいと考えているのですが、そのように伝えても大丈夫なものでしょうか…?

本人は、パワハラも認めず、有給は使わず退職日まで出勤すると言っています。

投稿日:2025/04/27 11:20 ID:QA-0151545

- rararaさん

- 岩手県/販売・小売(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

使用者側から「出勤しないでほしい」と指示することは可能ですが、扱いに注意が必要です。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論(要点)

使用者側から「出勤しないでほしい」と指示することは可能ですが、扱いに注意が必要です。一方的な「自宅待機命令」や「有給強制消化」はできません。

円滑に進めるには、「自宅待機+休業手当 or 有給取得の合意」を得ることが現実的な対応となります。

2.法的観点からのポイント

(1) 有給休暇の取得は本人の意思による

有給は労働者の権利であり、原則として使用者側が一方的に指定して取得させることはできません。ただし、本人と「合意の上」で退職日まで有給消化するという運用は可能です。

(2) 自宅待機命令には「合理的な理由」が必要

自宅待機(出勤停止)命令を出すこと自体は可能ですが、それが懲戒処分でない限り、賃金(休業手当)を支払う必要があります(労基法第26条)。

また、「業務上の混乱防止」や「他社員・取引先とのトラブル防止」など、正当な理由があることが重要です。

(3) 懲戒処分による出勤停止は慎重に

パワハラの事実が認定されておらず、本人も否認している状況での懲戒処分(出勤停止など)は、不当解雇や名誉毀損でのトラブルにつながるリスクがあります。

よって、「懲戒」ではなく、「円満退職に向けた業務整理の一環」として、自宅待機を打診する形が適切です。

3. 実務対応の例(提案)

以下のようなアプローチで対応するのが現実的かつリスクが少ないです。

(例文)本人への伝え方(提案)

「○○さん、退職日までの期間についてですが、今後の混乱を避けるために、会社としては出勤せず、自宅待機の形を取っていただきたいと考えています。

退職日までは、有給休暇の消化、もしくはその間の給与を支給する形で対応させていただきますので、

今後の手続き等について、円満に進めるためにご理解いただければと思います。」

4.対応上の注意点

書面やメールで記録を残す → 出勤停止の合意、有給取得の確認など、後のトラブル回避のため証拠が必要です。

第三者(労務顧問・社労士)を交えて伝えるのも有効 → 感情的な対立を避けるために中立の立場から伝えるのが効果的です。

社内・取引先への影響を最小限にするため、社外活動を制限する旨も注意喚起 → 例:「退職までの間、業務に関係のない連絡はお控えください」などのお願い。

5.補足

誹謗中傷行為(会社の不評を流すなど)が著しい場合、名誉毀損や信用毀損などでの法的対応も視野に入ります。ただし、証拠の収集と慎重な判断が必要です。

本件は感情的対立に発展しやすいため、できれば専門家(社労士や弁護士)への事前相談をおすすめします。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/30 09:41 ID:QA-0151602

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2025/05/02 13:18 ID:QA-0151722大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします。

1ヶ月分の給与を支払うので、出勤をしないでもらいたい

ということを伝えることは可能です。

取引先に会社の不評を伝えることは、会社の名誉や信用を損なう行為ですので、

調査した結果、事実であることが確認できた場合には、

就業規則をご確認のうえ、就業規則に記載があれば、指導や懲戒の可能性もありえます。

ただ、調査や弁明の機会の付与など手続き上の時間は要しますので、

退職まであと1か月とのことですので、注意指導を行ったうえで、円満に退職してもらうために、出勤なし+1か月分の給与を支払う(or 休業手当を支払う)提案をお行い合意を得る方法は、速やかで穏便かと思われます。

投稿日:2025/04/30 10:41 ID:QA-0151608

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2025/05/02 13:18 ID:QA-0151723大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

自宅待機命令

【御相談】

1ヶ月後の退職日の届けなのですが、有給、もしくは1ヶ月分の給与を支払うので、出勤をしないでもらいたいと考えているのですが、そのように伝えても大丈夫なものでしょうか?

【回答】

自宅待機命令は業務命令権の行使としてなしうるものですが、不適切な命令の場合には給与が支払われるとはいえ、権利の濫用となりかねません。

裁判例として(全日本海員組合事件、東京高判平成24.1.25)、「自宅待機命令が業務上の必要性なく発せられたり、他の不当な動機・目的をもって発せられたような場合は、使用者の裁量を逸脱濫用するものであって、無効となるものと解される。すなわち、自宅待機命令がいかなる場合に無効となるかは、業務命令としての必要性、動機・目的、自宅待機命令が被控訴人に与える影響の程度等を総合的に考慮して判断されるべきである」旨としているものがあります。

一方、ハラスメント防止対策として事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の一つとして、「再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)」があります。

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/syokuba_leaflet6P.pdf

本件については、上記を踏まえ、再発防止に向けた措置を講じていく上での、当該従業員に自宅待機命令を発することの必要性について(パワハラ防止のための仕組みを取り入れた新体制の早期確立等)、検討をなされることが考えられます。

投稿日:2025/05/01 23:32 ID:QA-0151672

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2025/05/02 13:19 ID:QA-0151724大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

パワハラの事実認定は調査に時間を要しますので、退職届をご提出されている

現在では、取引先へ自社の不評を漏らしている点にフォーカスを充てるのが、

宜しいかと存じます。

自社の不評を取引先等へ漏らす行為は、正常な事業の運営を大きく脅かす

行為と言えます。そのような経営に多大な影響を与えるリスクがある中で、

通常通り、業務を行わせることも経営判断としては避けるべきです。

ただ1人からそのように聞いただけでは、余りにて客観性に乏しく、

対処も難しいですが、複数人から、そのような話が出たとなれば、

従業員の行動で、会社の損失を引き起こしかねない疑義事項があり、

会社として調査が必要となった為、調査期間中は自宅待機を命じる。

但し、自宅待機中の賃金は100%補償するとして、当人の業務遂行を

見送らせることも会社判断の1つであると思案いたします。

投稿日:2025/05/03 11:04 ID:QA-0151752

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

すでに退職届を出しているということですが、

パワハラについては、会社として事実確認を調査し、結論を出す必要があります。

また、

取引先にも会社の不評を言って回っているということについては、

それが事実であれば、服務規定等に基づき、厳重に注意あるいは

懲戒処分をする必要があります。

そのうえで、

出勤しなくていいと伝えることは可能ですが、本人が出勤するといっている

理由などよく確認し、話し合ってください。

投稿日:2025/05/06 20:38 ID:QA-0151786

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]

-

退職 有給が33日残ってます。会社が退... [2025/03/13]

-

退職と有給消化 [2010/06/25]

-

退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]

-

退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]

-

退職日を決定するにあたっての有給日数の最終日 例えば12/30退職する際の有給... [2005/11/17]

-

有給付与日前日に退職の場合、有給付与はされる? たとえば4/1に有給付与される場... [2025/01/26]

-

64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]

-

退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]

-

希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

退職承諾書

退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。

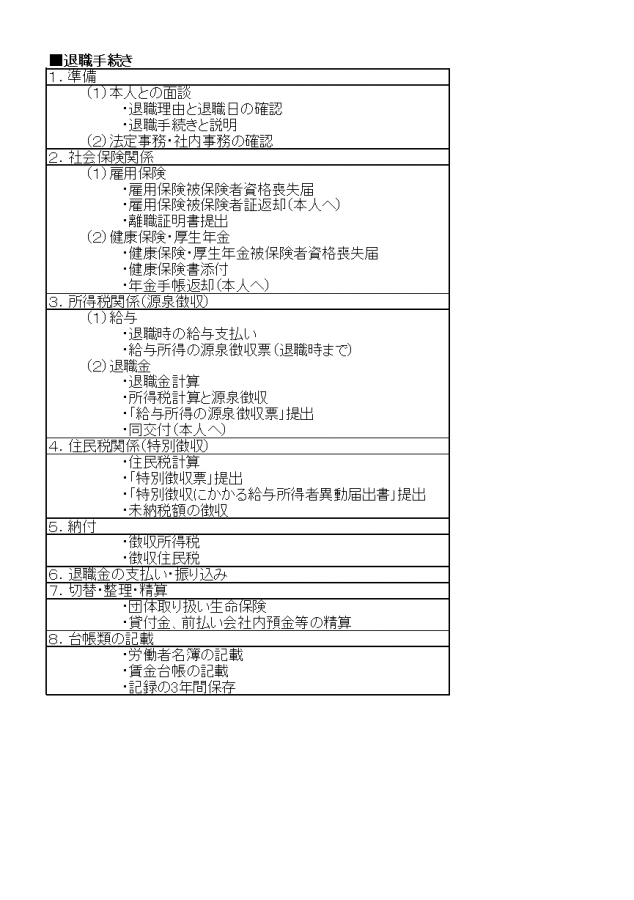

退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント