会社独自の福利厚生の補助規定について

会社でインフルエンザ予防接種の補助をしています。

従業員立替後、給与外支給で支給しています。

しかし、明確な「補助規定」のようものものなく

毎年実施しています。

補助対象の範囲や金額、補助期間や申請方法など

規定がないのは不安なのですが、

なくても問題はないのでしょうか。

投稿日:2025/11/14 14:25 ID:QA-0160673

- ラオウさん

- 東京都/フードサービス(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

本件は税務観点と労務観点の2軸の観点がございます。

まず税務観点として、福利厚生費等として非課税処理を行っているのであれば、

規定が無ければ非課税処理に出来る理由(根拠)がありませんので、税務リスク

を負うことになるでしょう。詳細は、税務の専門家である、税理士へお尋ねを

いただくことをお勧めいたします。

労務観点では、規定がないことによりルールが不明確で、運用が煩雑になる

可能性が高くございます。また、毎年、支給される継続的な手当であれば、

給与規程等への規定が本来は必要です。規定をしておくことが良いでしょう。

投稿日:2025/11/14 14:45 ID:QA-0160677

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

そのようにしてみます!

ありがとうございます。

投稿日:2025/11/14 14:58 ID:QA-0160681大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論

法令上、「必ず規定を作らなければならない」という義務はありません。

ただし、

規定なしで運用を継続することは

労務管理上・税務上・内部統制上のリスクが高いため、簡易な「福利厚生規程」または「実施要領」だけでも整備することを強く推奨します。

(1)法律上の義務の有無

インフルエンザ予防接種の補助は、

就業規則の絶対的記載事項ではない

法律上の義務制度でもない

福利厚生として任意で実施できる

したがって、

規定がない=即違法、ということはありません。

(2)しかし、規定がない場合に起こりうる問題

実務上は、規定なしで運用することのリスクが大きいです。

1. 不公平・恣意的運用とみなされるリスク

規定がないと…

誰が対象か?

派遣社員やパートは対象か?

家族は対象か?

上限金額は?

レシートがない場合は?

期間はいつからいつまで?

これらを「口頭」で対応すると

公平性が保てない → 労務トラブルの原因になります。

2. 税務上の「給与課税(課税扱い)」リスク

インフルエンザ予防接種の補助は

業務上必要な場合:非課税

福利厚生(任意):非課税(一定条件あり)

個人的理由:課税となる可能性

税務署が重視するのは以下の点:

・「対象者が適切に定められているか」

→ 規定なしだと“恣意的支給”とみなされ課税リスク

・「支給条件が明確か」

→ 実費精算で記録が残っているか

→ 社内で統一されているか

規定がないと、給与扱いにされる可能性があります。

2.会計監査・内部統制上のリスク

上場企業や大企業だけでなく、中小企業でも

誰の判断で支給したの?

基準は?

例外は?

と説明を求められることがあります。

規定がないと「社長の裁量」「担当者の判断」で処理されてしまい、

内部統制として脆弱です。

3.結論:規定は作ったほうがよい理由

法律では必須ではないが、次の点で「規定」または「実施要領」を整備すべきです。

(1)従業員への公平性

(2)税務リスクの回避(課税扱い防止)

(3)運用の明確化(申請ミス防止)

(4)新担当者でも運用継続しやすい

(5)従業員からの問合せ対応がラクになる

4.作成すべき規定の中身はこれだけでOK

最低限、以下の項目を規定化すれば実務は回ります。

(1)福利厚生規程:インフルエンザ予防接種補助(例)

目的

従業員の健康管理促進のため補助を行う。

対象者

正社員・契約社員・パート(週○時間以上)

※派遣社員は除く など

補助内容

実費相当、または上限○円

(1人につき年1回)

対象期間

例:毎年10月1日~翌3月31日

申請方法

領収書提出

申請書提出

給与外支給(雑給)

家族の扱い(※任意)

補助する/しない

上限・申請方法

例外規定

不正申請は対象外

領収書の期限切れは不可 など

5.質問者様のケースへの直接回答

補助対象の範囲や金額、補助期間や申請方法など規定がないのは不安

なくても問題ないでしょうか?

→ 法律上は問題なし。

→ しかし、実務上は規定がないことで次のリスクがあります:

不公平運用

税務署に課税扱いにされるリスク

労務トラブル

内部統制上の問題

企業説明責任が果たせない

したがって

簡易な規定(1ページ程度でOK)を作成されることを強く推奨します。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/14 15:02 ID:QA-0160682

相談者より

ありがとうございます。

詳細な内容まで教えていただきとても助かりました。

参考にさせていただきます。

投稿日:2025/11/14 15:35 ID:QA-0160688大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

OB会規定について OB会を作るにあたり、規定類のひ... [2022/01/29]

-

規定の作成について 規定の種類が様々ありますが、マイ... [2016/04/26]

-

慶弔規定と慶弔見舞金規定 慶弔規定と慶弔見舞金規定に違いは... [2022/05/19]

-

住宅手当・借上社宅規定の明記 住宅手当・借上社宅規定の要項は社... [2006/01/15]

-

人事異動に伴う通勤時間・補助手当について 来年4月以降の人事で、ドアtoド... [2022/11/16]

-

休日の振替について 休日の振替についての質問です。弊... [2024/07/05]

-

出向者の時間外手当の給与計算について 出向元「甲」から出向先「乙」への... [2010/11/26]

-

賞与の規定について 一般的に、賞与額を決定する際、計... [2024/11/28]

-

家族手当の支給月 弊社給与規定では当月20日締め当... [2019/06/29]

-

就業規則の付属規定 以前、就業規則の変更届を出した... [2019/08/06]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

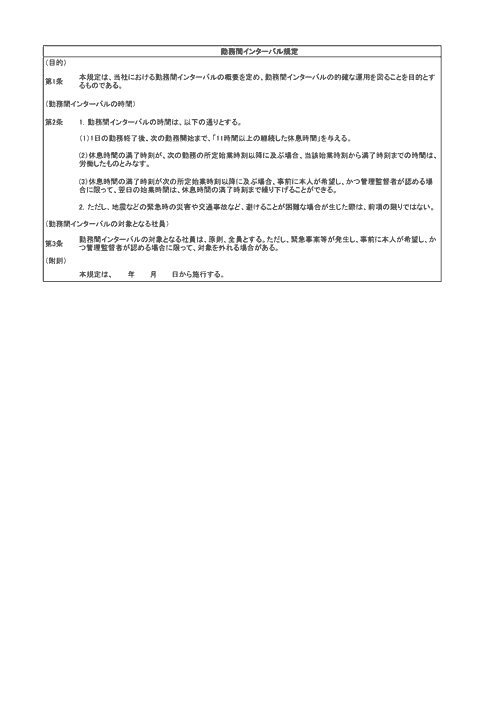

勤務間インターバルの規定例

勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。

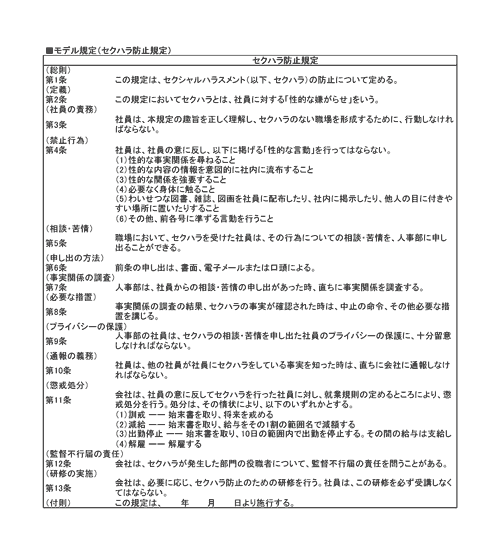

セクハラ防止規定(モデル規定)

セクハラ防止に関するモデル規定です。禁止する行為と、懲戒処分の程度を含んでいます。

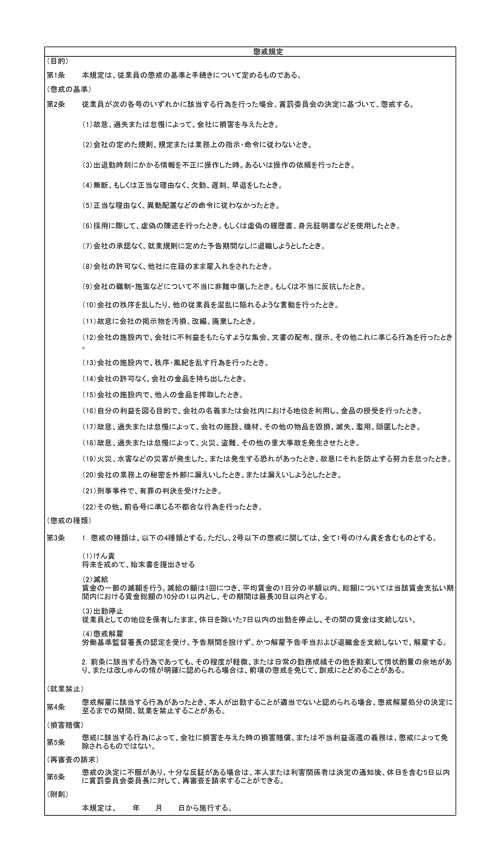

懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

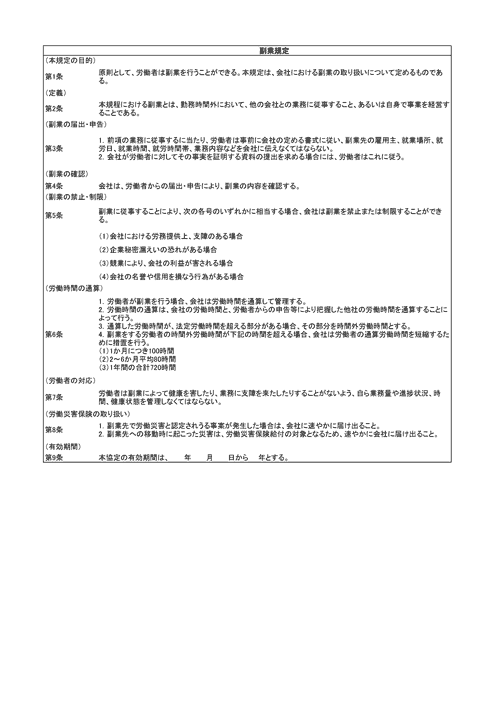

副業規定

副業を許可制で認める場合に必要な規定例です。就業規則などに盛り込みお使いください。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント