共済会への入会範囲について

いつもお世話になっております。

中小企業が入会している”共済会”についてお尋ねします。

弊社では共済会への入会は任意となっており、会費を半分が会社負担・半分が社員負担としています。

現在は”正社員の希望者”が入会しているのですが、パートやアルバイト、嘱託社員についての決まりはありますでしょうか。

調べてみたところ、「正社員と非正規雇用の社員が「同一労働」なら、「同一賃金」で応えるだけでなく、福利厚生などの待遇も同一にしなければならない」と出てきましたが、これは正社員と同様に共済会への入会権利を与える必要があるとの解釈でよろしいのでしょうか。

前職でも正社員以外は入会していなかったため、気になって質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/29 16:06 ID:QA-0160049

- 転職組さん

- 静岡県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.共済会とは何か

共済会は、企業内や業界団体が設ける福利厚生制度の一環であり、法定外の給付(慶弔金・旅行補助・医療補助・見舞金など)を目的としています。

したがって、法令で加入範囲が定められているものではなく、会社(または共済会)の規約で自由に定めることができます。

2.「同一労働同一賃金」との関係

2020年(中小企業は2021年)から施行されたパートタイム・有期雇用労働法により、

「正社員と非正規社員(パート・アルバイト・契約社員など)」の間で

不合理な待遇差を設けることはできないとされています(第8条)。

福利厚生もこの「待遇」に含まれるため、

共済会への加入・給付の取り扱いも法の対象になります。

3.判例・ガイドライン上の考え方

厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」では、福利厚生関係について次のように示されています:

「労働者の職務内容、責任の程度、人材活用の仕組み等に照らして合理的な理由がない限り、

通勤手当、慶弔見舞金、給食施設、社内レクリエーション、福利厚生施設等について、

正社員と非正規社員の間で差を設けてはならない。」

つまり、

「正社員だけが共済会に入れる」というルールは、

職務内容・責任・人材活用の違いによって合理的な理由があるかどうかが問われます。

4.実務的な対応方針

以下のように整理するのが現実的です。

区分対応の考え方備考正社員加入可(現状通り)問題なし嘱託社員(再雇用者等)職務内容・責任が同じなら加入可とするのが望ましい排除すると不合理と判断される可能性ありパート・アルバイト(1)職務内容や勤務日数が大きく異なる場合→除外も可(2)ただし、慶弔金等の福利厚生目的が主なら加入機会を与えるのが望ましい加入を希望した場合、拒否するなら合理的理由が必要

5.よくある誤解と注意点

「共済会が任意加入だから非正規は除外してよい」

→ 任意かどうかではなく、「加入機会を不合理に制限していないか」が問われます。

「前職で正社員しか入っていなかった」

→ 従来慣行でも、現行法では是正が求められる場合があります。

6.推奨される対応例

共済会規約に「加入対象者」を明記

例:「正社員および勤務日数・勤務時間が所定の○割以上の有期・パート社員」など。

加入を希望する非正規社員には加入機会を提供

(負担割合は同一または合理的な範囲で調整可能)

福利厚生全体の均衡待遇の観点から定期的に見直し

7.まとめ

共済会の加入は法定義務ではありません。

しかし「同一労働同一賃金」の観点から、合理的理由なく非正規社員を排除することは不適切です。

特に嘱託社員・フルタイムパートのように勤務実態が近い場合には、加入権を認めるのが望ましいです。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/29 18:21 ID:QA-0160061

相談者より

ご回答ありがとうございます。

やはり”勤務実態が近い場合”であれば加入権利を与える必要があるのですね。

”勤務実態が近いかどうか”の判断が難しそうです。

ありがとうございました。

投稿日:2025/10/30 15:46 ID:QA-0160107参考になった

プロフェッショナルからの回答

対応

共済会の内容がわかりませんが、福利厚生的な組織であれば、同一労働同一賃金の原則から、非正規社員を外す合理的理由がなければ不適切となるでしょう。

会社が半額負担していることからも、全社員に選択権を与えるべきではないかと思われます。

投稿日:2025/10/29 22:11 ID:QA-0160064

相談者より

共済会の詳細について説明不足で失礼いたしました。”同一労働”であればというところへの考え方がポイントとなりそうです。

ありがとうございました。

投稿日:2025/10/30 15:47 ID:QA-0160109参考になった

プロフェッショナルからの回答

パートタイム・有期雇用労働法

以下、回答いたします。

(1)「パートタイム・有期雇用労働法」では、「パートタイム労働者・有期雇用労働者」の待遇と「通常の労働者」の待遇との間において、「不合理な相違」を設けることが禁止されています。

(不合理な待遇の禁止)

第八条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

(2)上記を踏まえれば、本件の場合、概して、以下のように認識されます。

1)「共済会への入会」について、

2)「パートタイム労働者・有期雇用労働者」の待遇と「通常の労働者」の待遇との間において、

3)職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲、その他事情のうち、共済会の目的等(相互扶助の精神に基づく会員間の助け合い。会員から集めた会費を財源として慶弔給付や貸付、福利厚生サービスの提供などを行う)に照らして適切と認められるものを考慮して、

4)不合理と認められる相違を設けてはならない。

そして、当該考慮すべき労働条件としては、例えば、契約期間の有無・長さ等が考えられます。

(3)尤も、「弊社では共済会への入会は任意」とのことですので、規約上待遇に相違はないものと認識されます。但し、実態的には「現在は”正社員の希望者”が入会している」とのことですので、この法律の趣旨に則れば、「パートやアルバイト、嘱託社員」の方々に対して「希望があれば自由に入会できる」旨を今一度周知することが有益であると考えられます。

投稿日:2025/10/30 00:48 ID:QA-0160065

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご質問者様の理解は正しいものです。

同一労働であれば、同一賃金だけでなく、福利厚生などの待遇も同一げ原則

であり、共済会についても会社負担がある為、当てはまると考えます。

但し、加入の共済会によっては入会資格を設けている場合も稀にありますので、

非正規雇用の方に入会資格があるかどうかは念の為、事前にご確認ください。

投稿日:2025/10/30 07:38 ID:QA-0160067

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、共済会入会で福利厚生施設等の利用が可能になるという事でしたら、ご認識の通り入会権利を与えられるのが妥当と考えられます。

任意の加入であれば、入会されないケースも多々有るものといえますし、権利を付与されても御社に大きな不利益までは発生しないものといえるでしょう。

投稿日:2025/10/30 13:00 ID:QA-0160091

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

正社員の解雇について 営業系正社員を解雇できる要件を教... [2005/06/22]

-

正社員からパートへ変更した社員の、正社員雇用について 社員で、5年前まで正社員で勤務い... [2024/02/08]

-

アルバイトの正社員登用規定 当社ではすでにパートの正社員登用... [2014/10/22]

-

パートさんと正社員のボーダーライン 予々、疑問に思っているのですが、... [2021/01/08]

-

短時間正社員の精勤手当について 短時間正社員制度を導入します。短... [2022/05/25]

-

契約社員から正社員登用をした場合について 弊社は入社時は、契約社員での雇用... [2020/02/26]

-

外国人採用の賃金 外国人を正社員採用する際、賃金形... [2005/12/15]

-

有給休暇について 正社員として2年働いていた人が、... [2019/05/16]

-

非正社員しかいない職種に関する同一賃金同一労働の扱い 当社において、職種によっては非正... [2020/12/01]

-

パート社員の正社員化について 初歩的なご質問で恐縮ですが、パー... [2015/05/26]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

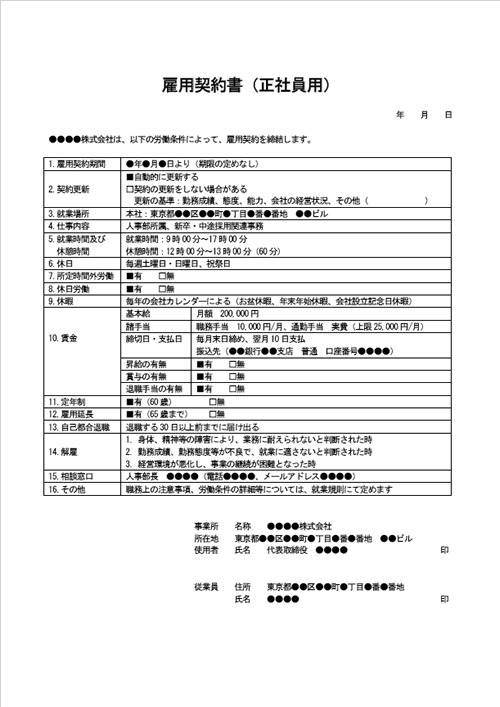

雇用契約書(正社員用)

雇用契約書(正社員用)の記入例つきテンプレートです。

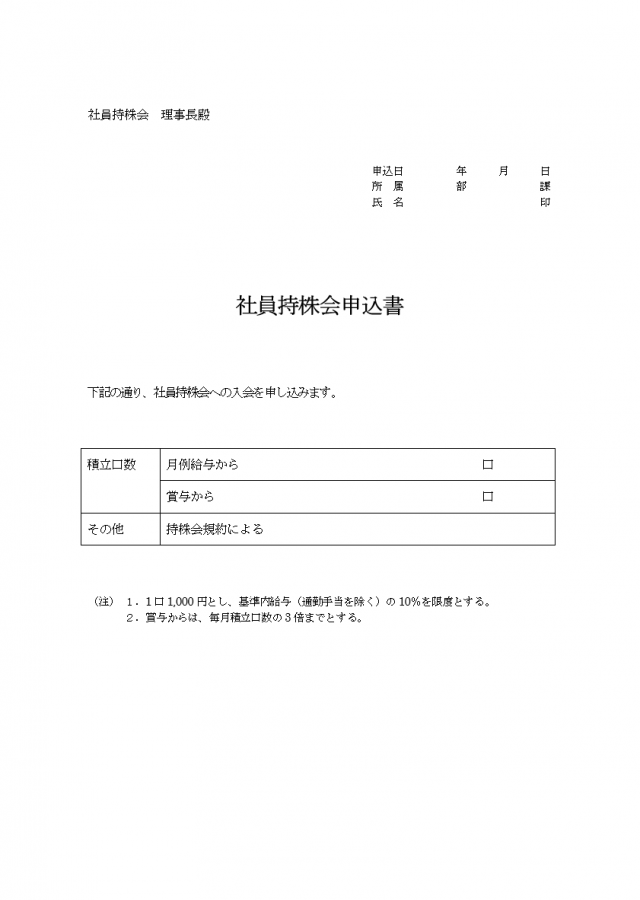

社員持株会入会申込書・退会届

社員持株会の入会申込書、および退会届がセットになったテンプレートです。

※画像は入会申込書のものです

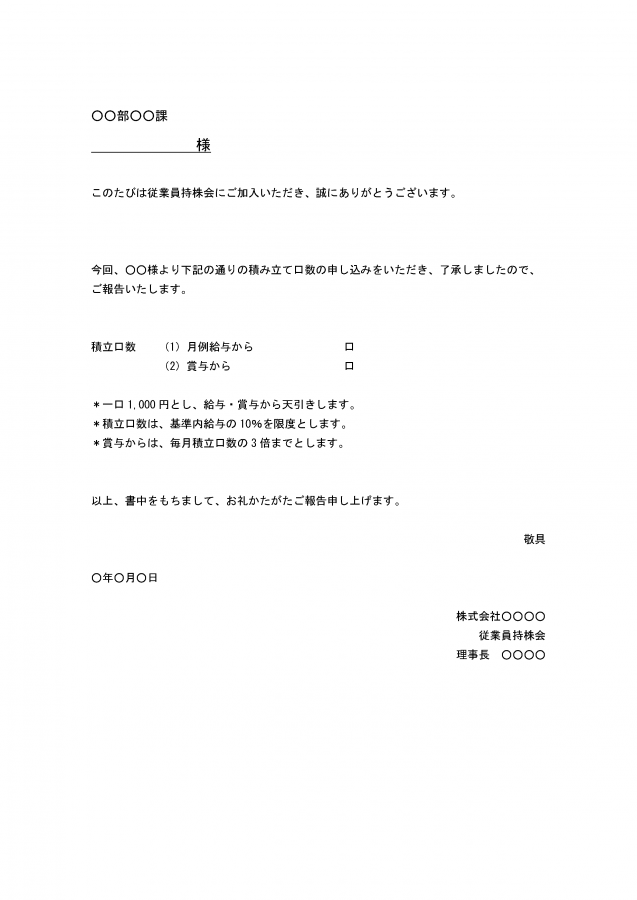

持株会入会のお礼

持株会に入会した従業員に対し、お礼を述べつつ積み立ての金額などについて連絡する文面です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント